成像镜头、检测装置以及检测平台的制作方法

本发明涉及光学成像,特别是涉及一种成像镜头、检测装置以及检测平台。

背景技术:

1、随着增强现实/虚拟现实(ar/vr)设备的应用在游戏、军事、教育、交通以及医疗等行业迅速增强,人们也越来越需要对各类ar/vr显示图像进行测量。一般来说,对于显示画面的体验,如果仅通过人眼直观感受作为评价,则评价结果会因人而异,自然难免流于主观。因此,如何客观地对近眼显示设备的显示性能进行量化表征及准确测量和评价就显得尤为重要,使得合理地对近眼显示设备等虚像类显示器进行有效的检测已成为一种新兴需求。

2、现有的检测设备中镜头的光阑通常被内置,导致镜头的入瞳位置与近眼显示设备的出瞳距离太远,很难实现眼盒的匹配,进而在检测过程中会出现视场渐晕,甚至收集不到大视场角的光线。此外,在对宽视场范围的显示图像进行测量时,现有的检测设备通常具有特定的工作距离,即仅能够对某一距离下的显示图像进行清晰的对焦和测量;这样,当物距变化范围较大时,现有的检测设备往往无法进行清晰对焦,影响测量。

技术实现思路

1、本发明的一个优势在于提供一种成像镜头、检测装置以及检测平台,其能够实现一种大广角、高分辨率、屈光度可调的光阑前置镜头,便于对大视野范围的虚拟显示图像进行精确的性能检测。

2、本发明的另一个优势在于提供一种成像镜头、检测装置以及检测平台,其中,在本发明的一实施例中,所述成像镜头能够在实现大广角、大靶面以及大光圈的同时,使光阑前置,以便准确复制人眼在近眼显示设备中的位置。

3、本发明的另一个优势在于提供一种成像镜头、检测装置以及检测平台,其中,在本发明的一实施例中,所述检测装置能够实现像素级检测,成本可控、性能稳定,可实现在-30℃至100℃的温度范围内对显示图像进行更稳定的成像及光色度检测。

4、本发明的另一优势在于提供一种成像镜头、检测装置以及检测平台,其中为了达到上述目的,在本发明中不需要采用昂贵的材料或复杂的结构。因此,本发明成功和有效地提供一解决方案,不只提供一种简单的成像镜头、检测装置以及检测平台,同时还增加了所述成像镜头、检测装置以及检测平台的实用性和可靠性。

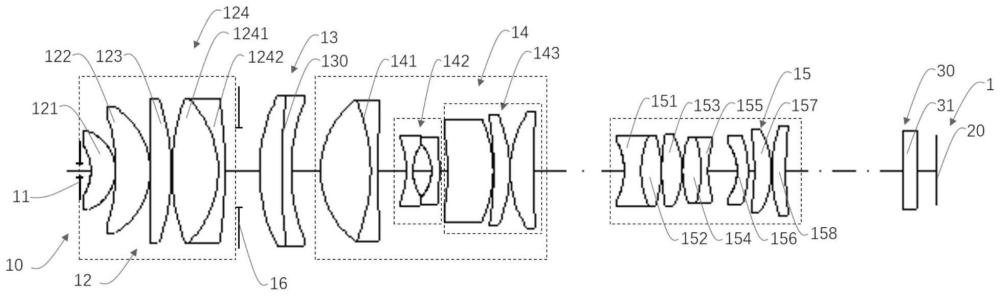

5、为了实现本发明的上述至少一优势或其他优点和目的,本发明提供了一种成像镜头,包括从物侧至像侧依次排布的:前置光阑、前透镜组、动透镜组、中继透镜前组以及中继透镜后组,所述动透镜组被可前后移动地设置于所述前透镜组和所述中继透镜前组之间的光路中;所述前透镜组的焦距大于19mm且小于30mm,所述动透镜组的焦距大于650mm或小于-650mm,所述中继透镜前组的焦距大于等于所述中继透镜后组的焦距,所述中继透镜前组与所述中继透镜后组之间的空气间隔大于30mm。

6、根据本申请的一个实施例,所述中继透镜前组的焦距大于62mm且小于135mm,所述中继透镜后组的焦距大于40mm且小于64mm。

7、根据本申请的一个实施例,所述成像镜头的后焦大于等于60mm,所述成像镜头的光学总长与光学像高之比大于8.5且小于14。

8、根据本申请的一个实施例,所述成像镜头进一步包括视场光阑,所述视场光阑被设置于所述前透镜组和所述动透镜组之间的中间实像面位置处。

9、根据本申请的一个实施例,所述前透镜组由从物侧到像侧依次排布的第一正透镜、第二正透镜、第三正透镜以及第一双胶合透镜组成,其中所述第一正透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜的光焦度依次递增。

10、根据本申请的一个实施例,所述第一正透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜均为正弯月透镜。

11、根据本申请的一个实施例,所述前透镜组由从物侧到像侧依次排布的正胶合透镜、第二正透镜、第三正透镜以及第一双胶合透镜组成,其中所述正胶合透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜的光焦度依次递增。

12、根据本申请的一个实施例,所述第一双胶合透镜组由第一透镜和第二透镜胶合而成,所述第一透镜的折射率小于1.54,且所述第一透镜的阿贝数大于80;所述第二透镜的折射率大于1.82,且所述第二透镜的阿贝数大于22。

13、根据本申请的一个实施例,所述动透镜组为第二双胶合透镜。

14、根据本申请的一个实施例,所述中继透镜前组由从物侧到像侧依次排布的第一正透镜组、第一负透镜组以及第二正透镜组组成。

15、根据本申请的一个实施例,所述中继透镜后组由多片透镜组成,其中所述中继透镜后组中最靠近像侧的透镜为正透镜。

16、根据本申请的一个实施例,所述中继透镜后组中靠近物侧的两个透镜被胶合以形成双胶合透镜。

17、根据本申请的一个实施例,所述中继透镜后组中靠近物侧的透镜被可偏心调节地设置,用于通过偏心调节对镜头慧差进行补偿。

18、根据本申请的一个实施例,所述成像镜头中具有正光焦度的透镜的折射率大于具有负光焦度的透镜的折射率。

19、根据本申请的另一方面,本申请进一步提供了一种检测装置,包括:

20、上述任一所述的成像镜头;

21、图像传感器,所述图像传感器被设置于所述成像镜头的像侧;以及

22、滤光件,所述滤光件被设置于所述成像镜头和所述图像传感器之间的光路中。

23、根据本申请的一个实施例,所述滤光件为xyz滤光片组,所述xyz滤光片组被可转动地设置于所述图像传感器的感光侧,用于被驱动以使所述xyz滤光片组中不同的滤光片依次覆盖在所述图像传感器的感光面。

24、根据本申请的另一方面,本申请进一步提供了一种检测平台,包括:

25、上述检测装置;

26、检测工装,所述检测工装被设置于所述检测装置的检测侧,用于放置待测设备;以及

27、工控机,所述工控机可通信地连接于所述检测工装,用于控制被放置在所述检测工装上的该待测设备显示虚拟图像;所述工控机可通信地连接于所述检测装置,用于控制所述检测装置采集经由该待测设备显示的虚拟图像,并对所采集的虚拟图像信息进行图像处理,以输出检测结果

技术特征:

1.成像镜头,其特征在于,包括从物侧到像侧依次排布的:前置光阑、前透镜组、动透镜组、中继透镜前组以及中继透镜后组,所述动透镜组被可前后移动地设置于所述前透镜组和所述中继透镜前组之间的光路中;所述前透镜组的焦距大于19mm且小于30mm,所述动透镜组的焦距大于650mm或小于-650mm,所述中继透镜前组的焦距大于等于所述中继透镜后组的焦距,所述中继透镜前组与所述中继透镜后组之间的空气间隔大于30mm。

2.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述中继透镜前组的焦距大于62mm且小于135mm,所述中继透镜后组的焦距大于40mm且小于64mm。

3.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述成像镜头的后焦大于等于60mm,所述成像镜头的光学总长与光学像高之比大于8.5且小于14。

4.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述成像镜头进一步包括视场光阑,所述视场光阑被设置于所述前透镜组和所述动透镜组之间的中间实像面位置处。

5.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述前透镜组由从物侧到像侧依次排布的第一正透镜、第二正透镜、第三正透镜以及第一双胶合透镜组成,其中所述第一正透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜的光焦度依次递增。

6.根据权利要求5所述的成像镜头,其特征在于,所述第一正透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜均为正弯月透镜。

7.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述前透镜组由从物侧到像侧依次排布的正胶合透镜、第二正透镜、第三正透镜以及第一双胶合透镜组成,其中所述正胶合透镜、所述第二正透镜以及所述第三正透镜的光焦度依次递增。

8.根据权利要求5至7中任一所述的成像镜头,其特征在于,所述第一双胶合透镜组由第一透镜和第二透镜胶合而成,所述第一透镜的折射率小于1.54,且所述第一透镜的阿贝数大于80;所述第二透镜的折射率大于1.82,且所述第二透镜的阿贝数大于22。

9.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述动透镜组为第二双胶合透镜。

10.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述中继透镜前组由从物侧到像侧依次排布的第一正透镜组、第一负透镜组以及第二正透镜组组成。

11.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述中继透镜后组由多片透镜组成,其中所述中继透镜后组中最靠近像侧的透镜为正透镜。

12.根据权利要求11所述的成像镜头,其特征在于,所述中继透镜后组中靠近物侧的两个透镜被胶合以形成双胶合透镜。

13.根据权利要求12所述的成像镜头,其特征在于,所述中继透镜后组中靠近物侧的透镜被可偏心调节地设置,用于通过偏心调节对镜头慧差进行补偿。

14.根据权利要求1至7中任一所述的成像镜头,其特征在于,所述成像镜头中具有正光焦度的透镜的折射率大于具有负光焦度的透镜的折射率。

15.检测装置,其特征在于,包括:

16.根据权利要求15所述的检测装置,其特征在于,所述滤光件为xyz滤光片组,所述xyz滤光片组被可转动地设置于所述图像传感器的感光侧,用于被驱动以使所述xyz滤光片组中不同的滤光片依次覆盖在所述图像传感器的感光面。

17.检测平台,其特征在于,包括:

技术总结

本发明涉及一种成像镜头、检测装置以及检测平台,其能够实现一种大广角、高分辨率、屈光度可调的光阑前置镜头,便于对大视野范围的虚拟显示图像进行精确的性能检测。该成像镜头,包括从物侧至像侧依次排布的:前置光阑、前透镜组、动透镜组、中继透镜前组以及中继透镜后组,该动透镜组被可前后移动地设置于该前透镜组和该中继透镜前组之间的光路中;该前透镜组的焦距大于19mm且小于30mm,该动透镜组的焦距大于650mm或小于‑650mm,该中继透镜前组的焦距大于等于该中继透镜后组的焦距,该中继透镜前组与该中继透镜后组之间的空气间隔大于30mm。

技术研发人员:张倩,郝希应,王雁茹

受保护的技术使用者:舜宇光学(浙江)研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/8

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!