一种光互连接口、芯片和服务器的制作方法

1.本技术涉及光芯片领域,特别是涉及一种光互连接口、芯片和服务器。

背景技术:

2.光纤通信利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处进行通信,光纤通信技术在过去几十年内获得了飞速的发展,广泛用于长距离大容量通信网络结构中。但随着光计算技术由空间发展到芯片领域,基于传统光纤的空间光互联技术已无法满足片上高密度集成和短距离高速通信的需要。所以,光互连技术越来越受到广泛关注,成为研究的热点。

3.光互连技术采用波导方式传输数据,具有信号传输的损耗低、速度快、延迟小的特点,同时,光子具有频率、偏振、时间、复振幅、自旋角动量及空间结构等多个物理维度,可发展为多维混合复用技术,进一步提升光互连的带宽。因此,利用光互联进行数据通信将成为未来高速通信的主流发展方向。国外许多知名的研究机构和芯片厂商很早就认识到光互连技术在片上互连中的应用前景,已经在相关领域开展了多年的研究和探索,其中以intel公司、ibm公司为首,在诸多关键核心技术上取得了突破。ibm公司自2003年开始致力于cmos集成纳米光子技术的研究,取得了显著进展,主要研究成果包括硅光子互连技术所需的各种光子器件的制备,如锗探测器、波分多路复用器、片上光波导、边缘耦合器,以及光电调制器等,在相关研究过程中发表了大量相关研究论文。intel公司的sunny california实验室从2004年开始致力于硅基光互连技术的研究,主要研究内容涵盖了硅基光互连所需的各种片上元器件,如硅光调制器、硅基光子探测器等。在此基础上,intel公司于2010年7月成功研制了世界上首个50 gbps的硅光子通信链路原型系统。

4.光镊技术(optical tweezers,ots),又称为单光束梯度力光阱,是用一束高度汇聚的激光形成的三维势阱来俘获、操纵控制微小粒子的技术,光镊技术可以用于移动细胞或病毒颗粒等方面,把细胞捏成各种形状,或者冷却原子。虽然光镊技术已经成功应用多年,但是对于目前应用光镊技术的芯片,该芯片中包括纳米级小颗粒,但是纳米级颗粒只能吸附在芯片结构的表面,并不能实现在空间上的悬浮,也不能实现片上光学互联效应,无法满足未来高速光通信和高带宽的互联要求。

5.因此,如何解决上述技术问题应是本领域技术人员重点关注的。

技术实现要素:

6.本技术的目的是提供一种光互连接口、芯片和服务器,以实现片上光学互联。

7.为解决上述技术问题,本技术提供一种光互连接口,包括:两个用于传输光束的传输装置,两个所述传输装置的端面相对设置;两个用于聚焦由所述传输装置出射的光束并形成聚焦光束的聚焦装置,两个所述聚焦装置分别与两个相对的所述端面连接;呈悬浮态的互联介质;

其中,当需要实现信号的互联和通信时,所述互联介质由所述聚焦装置之间的捕获光场捕获,并位于两个所述聚焦装置之间。

8.可选的,所述的光互连接口中,所述传输装置为波导体。

9.可选的,所述的光互连接口中,所述聚焦装置为纳米聚焦透镜。

10.可选的,所述的光互连接口中,所述互联介质为纳米线,所述纳米线的长轴与所述传输装置的轴线夹角根据所述聚焦光束的偏振特性调节。

11.可选的,所述的光互连接口中,所述纳米线包括至少两种不同尺寸的纳米线。

12.可选的,所述的光互连接口中,所述波导体、所述纳米聚焦透镜、所述纳米线的材料均为非金属材料。

13.可选的,所述的光互连接口中,所述波导体、所述纳米聚焦透镜、所述纳米线的材料均为硅。

14.可选的,所述的光互连接口中,两个所述纳米聚焦透镜的焦点相交于同一点。

15.可选的,所述的光互连接口中,两个所述纳米聚焦透镜的焦点之间的距离大于零。

16.可选的,所述的光互连接口中,两个所述传输装置设于同一芯片上。

17.可选的,所述的光互连接口中,两个所述传输装置设于不同的芯片上。

18.可选的,所述的光互连接口中,所述纳米线的截面形状为圆形、椭圆形、矩形、三角形、六角形中的任一种。

19.可选的,所述的光互连接口中,所述纳米线的截面形状为圆形时,所述纳米线的截面直径在10nm~250nm之间。

20.可选的,所述的光互连接口中,所述波导体的端面位于与所述纳米聚焦透镜相连接的表面范围内。

21.可选的,所述的光互连接口中,所述波导体的厚度在50 nm~300 nm之间,宽度在50 nm~300 nm之间。

22.可选的,所述的光互连接口中,所述纳米聚焦透镜呈半球状,所述纳米聚焦透镜的直径在50 nm~350 nm之间。

23.可选的,所述的光互连接口中,所述聚焦装置与相连接的所述传输装置为一体式结构。

24.本技术还提供一种芯片,所述芯片包括上述任一种所述的光互连接口。

25.本技术还提供一种服务器,所述服务器包括上述所述的芯片。

26.本技术所提供的一种光互连接口,包括两个用于传输光束的传输装置,两个所述传输装置的端面相对设置;两个用于聚焦由所述传输装置出射的光束并形成聚焦光束的聚焦装置,两个所述聚焦装置分别与两个相对的所述端面连接;呈悬浮态的互联介质;其中,当需要实现信号的互联和通信时,所述互联介质由所述聚焦装置之间的捕获光场捕获,并位于两个所述聚焦装置之间。

27.可见,本技术中的光互连接口包括传输装置、聚焦装置和互联介质,聚焦装置与传输装置的端面连接,互联介质是悬浮在空间中的,并不会吸附在某一部件的表面。聚焦装置对传输装置出射的光束聚焦形成聚焦光束,形成捕获光场,聚焦光束焦点附近会产生光力和力矩,从而在需要进行信号的互联和通信时,捕获光场将悬浮在空间中的互联介质捕获至聚焦装置之间,使得一个传输装置内的光波信号经过互联介质传递至另一个传输装置

中,实现光学互联。

28.此外,本技术还提供一种具有上述优点的芯片和服务器。

附图说明

29.为了更清楚的说明本技术实施例或现有技术的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

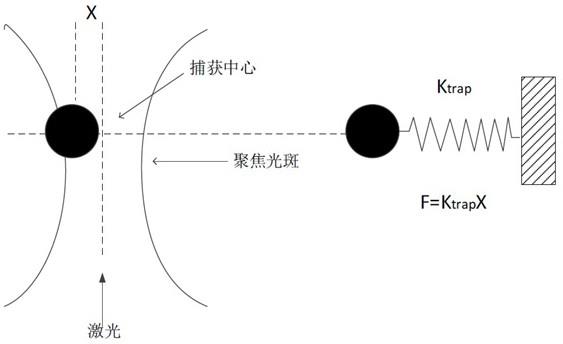

30.图1为光镊技术的基本原理图;图2为本技术实施例所提供的一种光互连接口的侧视图;图3为本技术实施例所提供的一种光互连接口的俯视图;图4为本技术实施例中两个纳米聚焦透镜形成的焦点的一种示意图;图5为本技术实施例中两个纳米聚焦透镜形成的焦点的另一种示意图;图6为本技术实施例中激光光束的偏振方向沿着水平方向时,纳米线与第一波导体、第二波导体的位置关系图;图7为本技术实施例中激光光束的偏振方向沿着竖直方向时,纳米线与第一波导体、第二波导体的位置关系图;图中,1. 传输装置、2. 聚焦装置、3. 互联介质、4.衬底。

具体实施方式

31.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

32.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。

33.光镊技术的基本原理图如图1所示,介电质颗粒会吸引到光束聚焦点中心。作用于物体上力的大小与物体到光束中心的距离成正比,就像弹簧系统。光镊技术属于先进激光技术的一种,技术核心在于光与物质颗粒之间通过动量传递所产生的力学和力矩效应,并以此实现对微观物体的三维高精度操控。不同于传统意义上的机械夹持,光镊技术凭借光与物质之间相互作用所产生的微小作用力对物质进行捕获、移动和排列等空间位置的操控,该过程具有非接触、低损伤和强穿透等优点。

34.正如背景技术部分所述,对于目前的片上光镊技术,纳米级颗粒只能吸附在芯片结构的表面,并不能实现在空间上的悬浮,也不能实现片上光学互联效应。

35.有鉴于此,本技术提供了一种光互连接口,请参考图2和图3,图2和图3分别为本技术实施例所提供的一种光互连接口的侧视图、俯视图,该光互连接口包括:两个用于传输光束的传输装置1,两个所述传输装置1的端面相对设置;两个用于聚焦由所述传输装置1出射的光束并形成聚焦光束的聚焦装置2,两个所

述聚焦装置2分别与两个相对的所述端面连接;呈悬浮态的互联介质3;其中,当需要实现信号的互联和通信时,所述互联介质3由所述聚焦装置2之间的捕获光场捕获,并位于两个所述聚焦装置2之间。

36.传输装置和聚焦装置波导体纳米聚焦透镜可以设置在衬底4上,衬底4包括但不限于玻璃衬底。

37.聚焦装置2的位置为传输装置1两个相对的端面,即两个聚焦装置2也是相对设置的,如图2和图3中所示。两个传输装置1的端面相对设置,也即两个传输装置1的轴线是在同一条直线上的,如图2和图3中所示。

38.互联介质3是呈悬浮态的,不与任何部件接触。当不进行信号的互联和通信时,互联介质3的位置在空间是不固定的。

39.聚焦装置2对传输装置1出射的光束聚焦形成聚焦光束,形成捕获光场,聚焦光束焦点附近会产生光力和力矩,从而可以将悬浮的互联介质捕获至两个聚焦装置2之间。

40.可选的,作为一种可实施方式,所述传输装置1为波导体,当然也可以为其他可以传输激光光束的装置,本技术中不做具体限定。

41.可选的,作为一种可实施方式,所述聚焦装置2为纳米聚焦透镜,当然也可以为其他可以聚焦激光光束的装置,本技术中不做具体限定。

42.可选的,作为一种可实施方式,所述互联介质3为纳米线,所述纳米线的长轴与所述传输装置的轴线夹角根据所述聚焦光束的偏振特性调节。

43.需要说明的是,本技术中对波导体的端面形状不做具体限定,可以自行设置。例如,波导体的端面形状可以为长方形、正方形、梯形、六边形、圆形等等。

44.所述波导体的厚度可以在50 nm ~ 300 nm(纳米)之间,例如,波导体的厚度可以为50 nm 、80 nm、100 nm、150 nm、200 nm、210 nm、220 nm、230 nm、240 nm、280 nm、300 nm等,波导体的宽度可以在50 nm ~ 300 nm之间,例如,波导体的宽度可以为50 nm 、80 nm、100 nm、150 nm、200 nm、210 nm、220 nm、230 nm、240 nm、280 nm、300 nm等。

45.纳米聚焦透镜的形状可以为半球状,所述纳米聚焦透镜的直径可以在50 nm ~ 350 nm之间,例如,纳米聚焦透镜的直径可以为50 nm 、80 nm、100 nm、150 nm、200 nm、210 nm、220 nm、230 nm、240 nm、250 nm、280 nm、330 nm 、350 nm等。

46.还需要说明的是,本技术中对纳米线的截面形状也不做具体限定,可以自行设置。例如,所述纳米线的截面形状包括但不限于圆形、椭圆形、矩形、三角形、六角形中的任一种。

47.为了简化纳米线的制作工艺,纳米线的截面形状优选为圆形,即纳米线的形状为圆柱状。

48.当所述纳米线的截面形状为圆形时,所述纳米线的截面直径可以在10 nm ~ 250 nm之间,例如,纳米线的截面直径可以为10 nm 、30 nm 、50 nm、60 nm、70 nm、80 nm、90 nm、100 nm、110 nm、120 nm、130 nm、140 nm、150 nm、200 nm、230 nm、250 nm等等。

49.为了便于描述,将两个波导体分别称为第一波导体和第二波导体,对应的,将与第一波导体的端面连接的纳米聚焦透镜称为第一纳米聚焦透镜,将与第二波导体的端面连接的纳米聚焦透镜称为第二纳米聚焦透镜。

50.第一波导体和第二波导体的激发光源为激光器,激光器既可以为单模光纤激光器,也可以为多模光纤激光器。激光器向第一波导体和第二波导体中发射激光光束,激光光束分别在第一波导体和第二波导体内传播,第一波导体内的光束从第一波导体射出后被第一纳米聚焦透镜聚焦形成一束聚焦光束,第二波导体内的光束从第二波导体射出后被第二纳米聚焦透镜聚焦形成一束聚焦光束,在第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间形成用于捕获纳米线的捕获光场。两束聚焦光束以一定的角度在空间内相交,类似于传统空间光镊技术产生的汇聚光束,因此,在聚焦光束附近会产生光力和力矩,用于捕获和操纵悬浮在空间中的纳米线。可以理解的是,当第一波导体和第二波导体中没有光波信号时,第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间不会形成光学焦点,因此,被捕获的纳米线也被释放,再次悬浮在空间中。

51.捕获光场可以捕获的纳米线根据激光器发射的激光束的波长不同而不同,可以根据纳米线的尺寸以及在空间中悬浮的位置,来设置激光光束的波长。例如,第一波导体和第二波导体的激发光源为单模光纤激光器,波长为1550 nm。

52.需要指出的是,本技术中对第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间的距离不做限定,视情况而定。

53.可选的,在本技术的一个实施例中,请参考图4,图4为本技术实施例中两个纳米聚焦透镜形成的焦点的一种示意图,两个所述纳米聚焦透镜的焦点相交于同一点,即第一纳米聚焦透镜聚焦形成的聚焦光束与第二纳米聚焦透镜聚焦形成的聚焦光束相交于同一点。

54.可选的,在本技术的另一个实施例中,请参考图5,图5为本技术实施例中两个纳米聚焦透镜形成的焦点的另一种示意图,两个所述纳米聚焦透镜的焦点之间的距离大于零,即第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜的焦点并不相交于同一点,第一纳米聚焦透镜聚焦形成的聚焦光束与第二纳米聚焦透镜聚焦形成的聚焦光束在空间中有两个交点。

55.无论第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜的焦点是否相交于同一点,通过调整第一波导体和第二波导体之间的距离,也即调整第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间的距离,便可以实现对捕获光场的形状的调整。当第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间的距离比较短,可以在第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间形成很紧凑的捕获光场,随着第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间的距离的延长,第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间的捕获光场在轴向进行拉伸。

56.激光器向第一波导体和第二波导体中发射的激光光束的偏振特性的不同,对纳米线的操控动作不同。例如,当第一波导体和第二波导体中传输的是线偏振光,纳米线的长轴会因为力矩的作用而沿着偏振方向,如图6和图7所示。在图6中,图6为激光光束的偏振方向沿着水平方向时,纳米线与第一波导体、第二波导体的位置关系图,当第一波导体和第二波导体中传输的激光光束的偏振方向沿着水平方向时,纳米线的长轴也是沿着水平方向,纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体的轴线之间的夹角为0

°

;在图7中,图7为激光光束的偏振方向沿着竖直方向时,纳米线与第一波导体、第二波导体的位置关系图,当第一波导体和第二波导体中传输的激光光束的偏振方向为竖直方向时,纳米线的长轴也是沿着竖直方向,纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体的轴线之间的夹角为90

°

;当第一波导体和第二波导体中传输的是圆偏振光,纳米线会在第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜的焦点附近自旋转。

57.第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜既是一对聚焦透镜对,也是一对光镊器件。根据光镊技术理论,纳米线会被光学力捕获到第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜形成的焦点附近,同时,焦点附近的聚焦光束的光的偏振特性能够对纳米线进行空间旋转和操控。即,本技术中的芯片接口基于第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜组成的片上光镊,通过对纳米线的捕获和操纵实现信号的互联和通信,第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜的焦点位置可调可控,纳米线位置和角度可调可控。

58.纳米线类似于电子电路的导线,能够将光波和信号从第一波导体传递到第二波导体,或者将光波和信号从第二波导体传递到第一波导体,纳米线给第一波导体、第二波导体之间搭建了互联的桥梁。当纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体的轴线夹角为0

°

,也即纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体方向一致时,在传播光路上不会出现光场的明显的不连续现象,因此可以实现高效率的片上互联。相反的,当纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体的轴线夹角不为0

°

,也即纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体方向不一致时,在传播光路上会出现折射率不同的材料(第一波导体、第二波导体、第一纳米聚焦透镜、第二纳米聚焦透镜、纳米线周围的介质,比如空气、水等),因此在传播光路上存在折射率的突变,光互连效率也因此降低。当纳米线的长轴方向垂直于波导方向,也即纳米线的长轴与第一波导体、第二波导体的轴线夹角为90

°

,如图7中所示,此时,光互连效率为最低。通过空间悬浮的纳米线,完成第一波导体、第二波导体之间的光学互联和信号交互。

59.以第一波导体向第二波导体传递光波信号为例,对传输过程进行阐述。向第一波导体中发射激光光束,激光光束经过第一纳米聚焦透镜后进入纳米线中,再从纳米线中传输至第二纳米聚焦透镜中,由第二纳米聚焦透镜传输至第二波导体中,由相关的信号解析部件对第二波导体中接收到的信号进行解析即可。需要指出的是,当需要向第二波导体中多次传递信号时,下一次传递的信号既可以在第二波导体中没有上一次传递的信号后再传递至第二波导体中,也可以在第二波导体中还有上一次传递的信号时传递到第二波导体中,即传递的信号都在第二波导体中,发生重叠。

60.本技术中的光互连接口为一种点对点的片上光通信链路,为纯光路设计,采用光控光技术,避免了传统互联技术中存在的光-电-光的信号转换问题,对于现代高速大容量光通信网络的发展具有十分重要的意义。该链路通过光镊技术连接芯片上的两个计算核心(两个波导体内的激光光束),可以实现数据的高速传输,可以有效提升片上光网络系统数据通信和处理的可靠性。并且,该接口结构紧凑,损耗低,结构简单,容易实现。

61.本技术中的光互连接口包括传输装置、聚焦装置和互联介质,聚焦装置与传输装置的端面连接,互联介质是悬浮在空间中的,并不会吸附在某一部件的表面。聚焦装置对传输装置出射的光束聚焦形成聚焦光束,形成捕获光场,聚焦光束焦点附近会产生光力和力矩,从而在需要进行信号的互联和通信时,捕获光场将悬浮在空间中的互联介质捕获至聚焦装置之间,使得一个传输装置内的光波信号经过互联介质传递至另一个传输装置中,实现光学互联。

62.在上述实施例的基础上,在本技术的一个实施例中,光互连接口中的纳米线为单一尺寸的纳米线。此时第一纳米聚焦透镜、第二纳米聚焦透镜之间的捕获光场只捕获一种尺寸的纳米线,当需要在第一波导体、第二波导体之间进行进行信号传递时,第一波导体、第二波导体的激发光源(激光器)只需发射一种波长的激光即可。

63.目前大多数芯片光处理器件只能完成特定的单一光处理功能,灵活性比较差,而随着对光信号处理应用的需求,通常要求片上光处理器件具有一定的调谐和重构功能。为了解决该问题,在本技术的一个实施例中,光互连接口中的所述纳米线包括至少两种不同尺寸的纳米线。

64.纳米线的尺寸包括但不限于截面直径、长度。当然,纳米线的截面形状也可以有多种,均在本技术的保护范围内。

65.当光互连接口中包括多种不同尺寸的纳米线时,所有的纳米线均是悬浮在空间中的,不同尺寸的纳米线需要不同的捕获光场才能进行操控,调整位置。例如,当光互连接口中包括n(n大于等于2)种截面形状为原型的纳米线,第一种尺寸的纳米线长度为l1、圆形截面直径为d1,第二种尺寸的纳米线长度为l2、圆形截面直径为d2,第三种尺寸的纳米线长度为l3、圆形截面直径为d3,以此类推,第n种尺寸的纳米线长度为ln、圆形截面直径为dn。

66.当需要将第一种尺寸的纳米线时,需要一种捕获光场将第一种尺寸的纳米线捕获,并将第一种尺寸的纳米线的位置调整至第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间;当需要将第二种尺寸的纳米线时,需要第二种捕获光场将第一种尺寸的纳米线捕获,并将第二种尺寸的纳米线的位置调整至第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间,依次类推,当需要将第n种尺寸的纳米线时,需要第n种捕获光场将第n种尺寸的纳米线捕获,并将第n种尺寸的纳米线的位置调整至第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间。

67.影响第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜之间捕获光场的因素包括聚焦光束的波长,也即当需要捕获第一种尺寸的纳米线时,可以控制波导体的激发光源(激光器)发射波长为λ1的激光光束;当需要捕获第二种尺寸的纳米线时,可以控制波导体的激发光源(激光器)发射波长为λ2的激光光束;当需要捕获第三种尺寸的纳米线时,可以控制波导体的激发光源(激光器)发射波长为λ3的激光光束,依次类推,当需要捕获第n种尺寸的纳米线时,可以控制波导体的激发光源(激光器)发射波长为λn的激光光束。

68.第一波导体、第二波导体的激发光源激光器的发射波长可以通过计算机软件编程进行调整,从而实现对光镊特性进行多功能动态调整,具有一定的调谐和重构功能。本实施例中的光互连接口具有可编程性,便于系统升级。

69.为了避免光互连接口出现焦耳热效应、等离子效应,在本技术的一个实施例中,所述波导体、所述纳米聚焦透镜、所述纳米线的材料均为非金属材料,也即,第一波导体、第二波导体、第一纳米聚焦透镜、第二纳米聚焦透镜和所有的纳米线的材料都是非金属材料。

70.需要指出的是,本技术中对非金属材料不做限定,只要是非金属的材料均在本技术的保护范围内。

71.优选地,在本技术的一个实施例中,所述波导体、所述纳米聚焦透镜、所述纳米线的材料均为硅,即第一波导体、第二波导体分别为第一硅波导体、第二硅波导体,第一纳米聚焦透镜、第二纳米聚焦透镜分别为第一硅纳米聚焦透镜、第二硅纳米聚焦透镜,纳米线为硅纳米线。

72.当第一波导体、第二波导体、第一纳米聚焦透镜、第二纳米聚焦透镜和所有的纳米线的材料均为硅时,即光互连接口为全硅材料,不仅可以避免出现芯片发热的问题;并且,硅是自然界储存量大的材料、成本低廉,硅在近红外波段乃至中红外波段都几乎透明,同时材料损耗极低,硅绝缘体波导较大的相对折射率差也更利于器件的高密度集成,更为重要

的是,硅材料与现有成熟的电学cmos(complementary metal oxide semiconductor,互补金属氧化物半导体)工艺相兼容,使得本技术中的光互连接口无需单独开发制作工艺,更利于生产。

73.在上述任一实施例的基础上,在本技术的一个实施例中,所述波导体的端面位于与所述纳米聚焦透镜相连接的表面范围内,也即,第一波导体的端面在与之相连接的第一纳米聚焦透镜上的投影完全位于与第一纳米聚焦透镜相连接的表面内,第二波导体的端面在与之相连接的第二纳米聚焦透镜上的投影完全位于与第二纳米聚焦透镜相连接的表面内。

74.需要指出的是,本实施例中波导体的端面、纳米聚焦透镜与波导体相连接的表面两者之间的尺寸关系包括两种,第一种为波导体的端面尺寸小于纳米聚焦透镜与波导体相连接的表面的尺寸,第二种为波导体的端面尺寸等于与纳米聚焦透镜与波导体相连接的表面的尺寸。但是,本技术对此并不做具体限定,波导体的端面尺寸也可以小于纳米聚焦透镜与波导体相连接的表面的尺寸,但需要注意的是,波导体的端面尺寸、纳米聚焦透镜与波导体相连接的表面的尺寸两者之间的尺寸差值不要差太多,需要保证波导体内传输的激光光束可以进入到纳米聚焦透镜内才行。

75.当波导体的端面位于与纳米聚焦透镜相连接的表面范围内时,纳米聚焦透镜可以最大程度的将波导体内传输的激光光束全部进行聚焦。

76.在上述任一实施例的基础上,在本技术的一个实施例中,光互连接口的两个所述传输装置1设于同一芯片上,即,当传输装置1为波导体,聚焦装置2为纳米聚焦透镜时,第一波导体、与第一波导体的端面连接的第一纳米聚焦透镜、第二波导体和与第二波导体的端面连接的第二纳米聚焦透镜均设于一个芯片上,此时通过本技术中的光互连接口可以实现芯片内的互联。但是,本技术对此并不做具体限定,在本技术的其他实施例中,两个所述传输装置1设于不同的芯片上,即当传输装置1为波导体,聚焦装置2为纳米聚焦透镜时,将第一波导体、与第一波导体的端面连接的第一纳米聚焦透镜设置在一个芯片上,将第二波导体、与第二波导体的端面连接的第二纳米聚焦透镜设置在另一个芯片上,此时通过本技术中的光互连接口可以实现芯片之间的互联。

77.为了简化光互连接口的制作工艺,提升光互连接口的制作效率,在上述任一实施例的基础上,在本技术的一个实施例中,所述聚焦装置2与相连接的所述传输装置1为一体式结构。即当传输装置1为波导体,聚焦装置2为纳米聚焦透镜时,第一波导体和与第一波导体的端面连接的第一纳米聚焦透镜为一体式结构,第二波导体和与第二波导体的端面连接的第二纳米聚焦透镜为一体式结构。

78.以第一波导体和第二波导体的形状为长方体为例,在制作光互连接口时,准备一个硅条形体,将硅条形体对应制做成第一波导体的部分制成所需尺寸的第一波导体,然后对对应制做成第一纳米聚焦透镜的部分制作成半球状的第一纳米聚焦透镜,同样的,准备另一个硅条形体,将硅条形体对应制做成第二波导体的部分制成所需尺寸的第二波导体,然后对对应制做成第二纳米聚焦透镜的部分制作成半球状的第二纳米聚焦透镜。可以理解的是,由于纳米线时悬浮的,不与任何部件接触连接,纳米线需要单独制作出来。当第一纳米聚焦透镜和第一波导体无缝集成、第二纳米聚焦透镜和第二波导体无缝集成时,便于规模化集成,提升光互连接口的制作效率。

79.在上述任一实施例的基础上,在本技术的一个实施例中,光互连接口的聚焦装置与相连接的传输装置之间通过胶粘的形式连接。即,第一波导体和与第一波导体的端面连接的第一纳米聚焦透镜之间通过胶粘的形式连接在一起,第二波导体和与第二波导体的端面连接的第二纳米聚焦透镜之间通过胶粘的形式连接在一起。

80.在制作本实施例中的光互连接口时,需要单独制作出第一波导体、第二波导体、第一纳米聚焦透镜和第二纳米聚焦透镜,然后利用胶粘剂将一波导体的端面与第一纳米聚焦透镜连接起来,再利用胶粘剂将第二波导体的端面与第二纳米聚焦透镜连接起来。相较于上述实施例中第一波导体和第一纳米聚焦透镜为一体式结构,第二波导体和第二纳米聚焦透镜为一体式结构,本实施例中需要额外增加胶粘的步骤,制作过程相对复杂一些。

81.下面以一具体情况对本技术中的光互连接口进行介绍。

82.光互连接口包括第一硅条形波导、第二硅条形波导、第一半球形硅纳米聚焦透镜、第二半球形硅纳米聚焦透镜和硅纳米线,第一硅条形波导和第二硅条形波导的端面相对设置,第一半球形硅纳米聚焦透镜与第一硅条形波导上与第二硅条形波导相对的端面连接,第二半球形硅纳米聚焦透镜与第二硅条形波导上与第一硅条形波导相对的端面连接,硅纳米线悬浮在空间中,硅纳米线的形状为圆柱形。周围环境介质可以为空气或者水。

83.第一硅条形波导和第二硅条形波导置于玻璃衬底上,第一硅条形波导和第二硅条形波导的厚度在200 nm ~ 240 nm之间,第一硅条形波导和第二硅条形波导的宽度在200 nm ~ 240 nm之间;第一半球形硅纳米聚焦透镜、第二半球形硅纳米聚焦透镜的直径在200 nm ~ 250 nm之间;硅纳米线的直径在50 nm ~ 150 nm之间。

84.本实施例中的光互连接口具有以下优势:第一,第一硅条形波导、第二硅条形波导、第一半球形硅纳米聚焦透镜、第二半球形硅纳米聚焦透镜和硅纳米线的材料均为硅,无芯片发热问题。硅材料的优势是自然界储存量大、成本低廉、在近红外波段乃至中红外波段都几乎透明、材料损耗极低,硅绝缘体波导较大的相对折射率差也更利于器件的高密度集成,更为重要的是,硅材料与现有成熟的电学cmos工艺相兼容。

85.第二,本实施中的光互连接口,基于第一半球形硅纳米聚焦透镜、第二半球形硅纳米聚焦透镜组成的片上光镊,通过对硅纳米线的捕获和操纵实现信号的互联和通信; 光力和力矩的光学可控性形成了芯片的可编程特性,通过计算机软件编程,就可以对光镊特性进行多功能动态调整,具有可编程性,便于系统升级的优点。通过调整第一硅条形波导和第二硅条形波导中的光场模式,也会调整芯片接口的光镊特性和硅纳米线的相对位置,来实现对光束更好的聚焦和硅纳米线的多功能操控,设计出性能优异的芯片。

86.第三,光互连接口的结构紧凑,全光实现,损耗低,结构简单,容易实现,第一硅条形波导和第一半球形硅纳米聚焦透镜可以无缝集成,第二硅条形波导和第二半球形硅纳米聚焦透镜可以无缝集成,便于规模化集成。

87.第四,基于光镊技术实现片上互联,本技术还可拓展应用到生物传感,量子计算、微弱物理场探测等方面,应用范围广,可拓展性强。

88.本技术中还提供一种芯片,所述芯片包括上述任一实施例所述的光互连接口。

89.芯片的数量可以为一个,光互连接口设置在这一个芯片上,此时可以实现芯片内的互联。或者,芯片的数量可以为两个,光互连接口中的两个所述传输装置设于不同的芯片

上,即当传输装置1为波导体,聚焦装置2为纳米聚焦透镜时,将第一波导体、与第一波导体的端面连接的第一纳米聚焦透镜设置在一个芯片上,将第二波导体、与第二波导体的端面连接的第二纳米聚焦透镜设置在另一个芯片上,此时通过本技术中的光互连接口可以实现芯片之间的互联。

90.本实施例中芯片的接口中,光互连接口包括传输装置、聚焦装置和互联介质,聚焦装置与传输装置的端面连接,互联介质是悬浮在空间中的,并不会吸附在某一部件的表面。聚焦装置对传输装置出射的光束聚焦形成聚焦光束,形成捕获光场,聚焦光束焦点附近会产生光力和力矩,从而在需要进行信号的互联和通信时,捕获光场将悬浮在空间中的互联介质捕获至聚焦装置之间,使得一个传输装置内的光波信号经过互联介质传递至另一个传输装置中,实现光学互联。

91.本技术还提供一种服务器,所述服务器包括上述实施例所述的芯片。

92.本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。

93.以上对本技术所提供的光互连接口、芯片和服务器进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方案及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术原理的前提下,还可以对本技术进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本技术权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1