一种背光模组和显示装置的制作方法

1.本技术涉及显示技术领域,更具体地说,涉及一种背光模组和显示装置。

背景技术:

2.迷你发光二极管(mini led)近年来被广泛应用于直下式背光模组,实现了lcd面板轻薄、高画质、低功耗等特性,性能水平接近于oled,并且在亮度、显色等方面优于oled。此外,mini led背光可结合精细的局部调光(local dimming)技术,通过实时控制对应背光区域的开关及亮度调节,能呈现出高对比,色彩更加艳丽,达到高动态范围(hdr)的屏幕效果。

3.虽然mini led技术对于高动态范围显示的实现起到了重要作用,但是其带来的光晕效应(halo effect)作为局部调光的常见问题,仍不可忽视。mini led之所以容易产生光晕效应,是因为mini led之间存在点间距,容易出现“满天星”的现象。现有技术一般是使用多层均光膜来改善发光元件的这种发光不均问题,成本较高的同时也增加了模组整体厚度。

技术实现要素:

4.有鉴于此,本技术实施例提供了一种背光模组和显示装置,使发光元件侧面的光线能够聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

5.第一方面,本技术提供了一种背光模组,包括发光基板、阵列排布在发光基板上的多个发光元件和蓝膜:其中,多个发光元件中相邻两个发光元件之间存在间隔;蓝膜包含第一部分和第二部分,第一部分位于多个发光元件远离所述发光基板一侧的上方;所述第二部分位于相邻两个所述发光元件之间,且所述第二部分靠近所述发光基板一侧与所述发光基板之间的距离小于所述第一部分靠近所述发光基板一侧与所述发光基板之间的距离,且所述第一部分与所述第二部分相连接。

6.第二方面,本技术还提供了一种显示装置,包括背光模组以及设置在该背光模组的出光面一侧的显示面板,该背光模组为本技术所提供的背光模组。

7.与相关技术相比,本技术提供的背光模组和显示装置,至少实现了如下的有益效果:本技术所提供的一种背光模组和显示装置,通过将发光元件之间的间隔上方对应的蓝膜与发光基板之间的距离调小,令相邻发光元件之间上方的蓝膜部分低于其他地方的蓝膜,能够使发光元件侧面的光线聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

附图说明

8.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

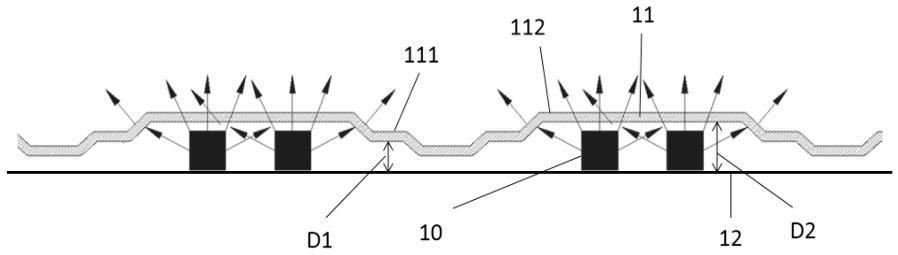

9.图1为本技术实施例提供的一种背光模组的结构示意图;图2为本技术实施例提供的一种蓝膜的第二部分的结构示意图;图3为本技术实施例提供的另一种蓝膜的第二部分的结构示意图;图4为本技术实施例提供的再一种蓝膜的第二部分的结构示意图;图5为本技术实施例提供的另一种背光模组的结构示意图;图6为本技术实施例提供的一种聚光镜的结构示意图;图7为本技术实施例提供的再一种背光模组的结构示意图;图8为本技术实施例提供的一种显示装置的结构示意图。

具体实施方式

10.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

11.本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

12.光晕效应(halo effect),也称为晕染,是一种显示伪影,当来自屏幕上孤立明亮物体的光线渗入其周围的较暗区域时会发生这种情况。这会在物体周围产生一种光晕,因此得名“光晕效应”。它与led屏幕上的全阵列局部调光相关联。虽然oled屏幕是自发光的并且可以关闭单个像素以获得完美的黑色,但led背光模组必须依靠局部调光来创建更深的黑色层次。虽然全阵列局部调光在电视中更为常见,但显示器主要使用侧光式局部调光。但是两种局部调光方法都不是完美的,泛光是全阵列局部调光的一个缺点。

13.所以,虽然mini led技术对于高动态范围显示的实现起到了重要作用,但是其带来的光晕效应作为局部调光的常见问题,仍不可忽视。mini led之所以容易产生光晕效应,更深层次的原因是因为mini led之间存在点间距,容易出现“满天星”的现象。现有技术一般是使用多层均光膜来改善发光元件的这种发光不均问题,成本较高的同时也增加了模组整体厚度。

14.因此,针对上述问题,本技术实施例提供了一种背光模组和显示装置,能够在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

15.请参考图1,本技术提供了一种背光模组,包括发光基板12、阵列排布在所述发光基板12上的多个发光元件10和蓝膜11:所述蓝膜11位于所述多个发光元件10的上方;所述多个发光元件10中相邻两个所述发光元件10之间存在间隔;所述蓝膜11包含第一部分111和第二部分112,所述第一部分111位于所述多个发光元件10的远离所述发光基板12一侧的上方,也就是说,所述蓝膜11的第一部分111位于所述发光元件10的正上方;所述第二部分112位于相邻两个所述发光元件10之间,且所述第二区域112距离所述发光基板12之间的距离d1小于所述第一部分111距离所述发光基板12之间的距离d2,且所述第一部分111与所述第二部分112相连接。

16.在一种可能实现的方式中,所述蓝膜11可以为蓝光投射镜膜(blue light transmitting mirror film,blt膜)。可以理解的是,蓝光投射镜膜是一种特殊结构的膜,可以将蓝光直接从背面透过,将正面的红光和绿光反射回去,也即具有透蓝光,反射红光、绿光的特性。

17.在本技术实施例中,通过将发光元件10之间的间隔上方对应的蓝膜11设计成凹面的形状,能够使发光元件10上方的光线直接穿过所述蓝膜(blt膜)11射向第一均光膜52和第二均光膜53,其中,一部分光线在第一均光膜52和第二均光膜53处发生反射,被反射回来的光线照射到蓝膜11的第二部分后再一次发生反射,从而光线得到了充分利用并汇聚到暗区;另一部分光线穿过第一均光膜52和第二均光膜53照射到光转换膜54上,其中光转换膜54可以为荧光膜或量子点膜,在光转换膜54的作用下部分光线和产生的红光和绿光混合成白光向上射出,此外,产生的部分红、绿光向下反射,再经过蓝膜11反射,向上射出。本实施例能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

18.在一种可能实现的方式中,所述发光元件10可以为mini led。具体地,mini led能够发出蓝光光源。

19.在一种可能实现的方式中,所述间隔大于预设距离,其中预设距离可以根据实际情况进行设置。可以理解的是,当所述多个发光元件10之间的间隔越大时,所产生的光晕效应越明显,所导致的发光不均的问题越严重,因此可以令相邻发光元件10之间上方的蓝膜11部分低于其他地方的蓝膜11,也即所述蓝膜11的第二部分112可以位于所述多个发光元件10之间间隔较大处的正上方。

20.在一种可能实现的方式中,所述第二部分112可以包括第一结构、第二结构以及第三结构,且所述第一结构与所述第三结构通过所述第二结构连接,所述第一结构与所述第三结构分别与所述第一部分连接。可以理解的是,本实施例中的蓝膜11所包括的第二部分112可以由三个结构连接形成,使得发光元件侧面的光线能够聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,达到补偿相邻两个发光元件之间亮度的效果。

21.在一种可能实现的方式中,如图2所示,所述第一结构包括第一斜面20,所述第二结构包括第一平面21,所述第三结构包括第二斜面22。可以理解的是,本实施例中的蓝膜11所包括的第二部分112可以由两个斜面和一个平面构成,形成一个类似碗状的结构,从而能够更好地聚集发光元件侧面的光线。具体地,作为第二部分112底面的第二结构可以为平面也可以为向下弯曲的弧面,都可以起到改变光线反射角度和补偿发光元件之间的亮度的效果。

22.在一种可能实现的方式中,所述第一结构和所述第三结构分别由多个延伸方向不同的表面组成,且所述多个延伸方向不同的表面彼此连接。可以理解的是,第二部分112可以由多个连接的表面构成,形成可以聚集光线的形状。

23.具体地,如图3所示,所述第一结构可以包括第一斜面30、第二斜面32和第一平面31,所述第二结构包括第二平面33,所述第三结构可以包括第三斜面34、第四斜面36和第三平面35;所述第一斜面30的第一端与所述第一部分111连接,所述第一斜面30的第二端与所述第一平面31的第一端连接,所述第一平面31的第二端与所述第二斜面32的第一端连接,所述第二斜面32的第二端与所述第二平面33的第一端连接,所述第二平面33的第二端与所述第三斜面34的第一端连接,所述第三斜面34的第二端与所述第三平面35的第一端连接,所述第三平面35的第二端与所述第四斜面36的第一端连接,所述第四斜面36的第二端与所述第一部分111连接,所述第二平面33与所述发光基板12的间距分别小于所述第一平面31与所述发光基板12的间距和所述第三平面35与所述发光基板12的间距。可以理解的是,第二部分112可以为梯形形状,且第二部分112中的每个面都可以起到改变光线反射角度和补偿发光元件之间的亮度的效果。

24.在一种可能实现的方式中,如图4所示,所述第一结构包括第一曲面40,所述第三结构包括第二曲面41,所述第二结构包括平面42;所述第一曲面40的第一端与所述平面42的第一端连接,所述平面42的第二端与所述第二曲面41的第一端连接。可以理解的是,蓝膜11的第二部分112可以为碗状,且第二部分112中的每个面都可以起到改变光线反射角度和补偿发光元件之间的亮度的效果。

25.在本技术实施中,通过将发光元件之间的间隔上方对应的蓝膜与发光基板之间的距离调小,令相邻发光元件之间上方的蓝膜部分低于其他地方的蓝膜,能够使发光元件侧面的光线聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

26.请参阅图5,本技术提供了另外一种背光模组,所述背光模组包括发光基板58、阵列排布在所述发光基板58上的多个发光元件50和蓝膜51、第一均光膜52、第二均光膜53、光转换膜54、下增光片55、上增光片56和聚光镜57;所述多个发光元件50中相邻两个所述发光元件50之间存在间隔;所述蓝膜51包含第一部分511和第二部分512,所述第一部分511位于所述多个发光元件50远离所述发光基板58一侧的上方;所述第二部分512位于相邻两个所述发光元件50之间,且所述第二部分512靠近所述发光基板50一侧与所述发光基板50之间的距离小于所述第一部分511靠近所述发光基板58一侧与所述发光基板之间的距离,且所述第一部分511与所述第二部分512相连接;所述第一均光膜52位于所述蓝膜51远离所述发光元件50的一侧;所述第二均光膜53位于所述第一均光膜52远离所述发光元件30的一侧;所述光转换膜54位于所述所述第二均光膜53远离所述发光元件50的一侧;所述下增光片55位于所述光转换膜54远离所述发光元件50的一侧;所述上增光片56位于所述下增光片55远离所述发光元件50的一侧;所述聚光镜57位于所述第二部分512上靠近所述第一均光膜52的一侧。

27.可以理解的是,所述第一均光膜52和所述第二均光膜53可以是同种类同材质的膜,但两者的结构不一样。第一均光膜52的作用是使点光源变成十字形光线,第二均光膜53

的作用是使点光源变成圆形光斑。光转换膜54可以为荧光膜或量子点膜,所述荧光膜的材料可以包括黄色荧光粉,可以通过蓝光激发黄色荧光粉以发射黄光,并通过黄色荧光粉出射的黄光与蓝光混合成白光;或者所述荧光膜的材料还可以包括红色与绿色荧光粉,可以通过蓝光激发红色荧光粉以发射红光,以及激发绿色荧光粉以发射绿光,并通过出射的红光和绿光以及原有的蓝光混合成白光。所述下增光片55和所述上增光片56可以是同种类同材质的膜,用于提升背光模组的背光亮度,使得亮度峰值大大提高,实现高色彩饱和度。所述聚光镜57的材质可以为光学亚克力,性质为反射红光和绿光,用于聚集反射回的红光和绿光。

28.在一种可能实现的方式中,请参阅图6,聚光镜57为半球形,且聚光镜的底部60位于所述第二部分512的底部上,且所述聚光镜57内包含凹陷部61,所述凹陷部61朝向所述蓝膜51。可以理解的是,在光转换膜54的作用下,反射回的部分红光和绿光可以通过聚光镜57的表面折射进聚光镜57的内部,并在聚光镜57的内部发生折射和全反射,使光线聚集,再经过蓝膜51反射,向上射出,与蓝光再次混光。

29.在一种可能实现的方式中,所述聚光镜57可以通过滚轴转印的方式安装在所述蓝膜51的第二部分512的底部。

30.在本技术实施中,多个发光元件50发射的蓝光可以直接通过蓝膜51达到第一均光膜52和第二均光膜53,在经过第一均光膜52和第二均光膜53的散射后,可以到达光转换膜54,被光转换膜54部分转换为红光和绿光,并且有部分的红光和绿光被反射回蓝膜51,并被蓝膜51的第二部分512上的聚光镜57聚集,使反射回的红光和绿光与蓝光结合成白光,向上发射,再通过下增光片55和上增光片56提高亮度,能够使发光元件侧面的光线聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

31.请参阅图7,本技术实施例提供了另外一种背光模组,包括发光基板73、阵列排布在所述发光基板73上的多个发光元件70和蓝膜71和第三均光膜72;所述多个发光元件70中相邻两个所述发光元件70之间存在间隔;所述蓝膜71包含第一部分711和第二部分712,所述第一部分711位于所述多个发光元件70远离所述发光基板73一侧的上方;所述第二部分712位于相邻两个所述发光元件70之间,且所述第二部分712靠近所述发光基板70一侧与所述发光基板70之间的距离小于所述第一部分711靠近所述发光基板73一侧与所述发光基板之间的距离,且所述第一部分711与所述第二部分712相连接;所述第三均光膜72包括聚光部721,所述聚光部721与所述第二部分712相对应,所述蓝膜71贴附在第三均光膜72靠近所述发光元件70一侧。可以理解的是,所述第三均光膜72的聚光部721位于所述蓝膜71第二部分的正上方;所述第三均光膜72的聚光部721可以为聚光镜形状,也可以为倒三棱锥、倒四棱锥形状。

32.在一种可能实现的方式中,所述第三均光膜72可以通过模具热压处理得到聚光部721,再将处理后的第三均光膜72与蓝膜71通过光学胶粘合。

33.在一种可能实现的方式中,所述第三均光膜72的形状可以与所述蓝膜71的形状相同,以提高蓝膜的硬度。

34.本技术实施例中,可以通过具有聚光部的均光膜代替额外设置的聚光镜,在降低

成本的同时也可以起到很好的聚光效果,能够使发光元件侧面的光线聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

35.基于同一发明构思,本技术还提供一种显示装置200,请参见图8,图8所示为本技术实施例所提供的显示装置200的一种结构示意图,该显示装置200包括背光模组100,该背光模组100为本技术上述实施例所提供的任一背光模组100。需要说明的是,本技术所提供的显示装置200的实施例可参见上述背光模组100的实施例,相同之处不再赘述。本技术所提供的显示装置200可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。

36.通过以上各实施例可知,本技术存在的有益效果是:本技术所提供的一种背光模组和显示装置,通过将发光元件之间的间隔上方对应的蓝膜与发光基板之间的距离调小,令相邻发光元件之间上方的蓝膜部分低于其他地方的蓝膜,能够使发光元件侧面的光线聚集到暗区,且被折射和反射回来的光线也可通过蓝膜反射到暗区,从而能够通过改变光线角度,来补偿相邻两个发光元件之间的亮度,进而实现在不增加背光模组整体厚度的情况下,解决发光元件发光不均的问题。

37.最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

38.对所公开的实施例的上述说明,使本领域技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1