镜头的制作方法

1.本实用新型涉及一种镜头。

背景技术:

2.随着科技的发展,摄影以及拍照以经成为人们日常生活中不可或缺的一部分,使得摄影的设备日益增加,电子产品特别是手机、笔记本电脑等发展迅速,也对电子类产品上的镜头有了更高的品质要求。然而,在光学成像镜头领域,杂光现象的存在和组立稳定性的偏差严重仍影响着镜头的成像品质。

3.因此,如何合理设计间隔片的内外径,从而有效遮挡多余的光线并优化镜头组的组立稳定性,以避免杂散光和组立稳定性的偏差影响成像品质是领域内亟待解决的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种镜头。

5.为实现上述实用新型目的,本实用新型提供一种镜头,包括镜筒以及沿光轴从物侧至像侧依次排列在所述镜筒中的第一透镜、第一间隔元件、第二透镜、第二间隔元件、第三透镜、第三间隔元件、第四透镜、第四间隔元件、第五透镜、第五间隔元件、第六透镜、第六间隔元件、第七间隔元件和第七透镜;所述第六间隔元件的物侧面和像侧面分别与所述第六透镜和所述第七间隔元件至少一部分接触;

6.所述第六间隔元件的外径面与所述镜筒至少一部分接触;

7.所述镜头的入瞳直径epd、所述镜头的有效焦距f、所述第六间隔元件的厚度cp6、所述第五间隔元件像侧面到所述第六间隔元件物侧面的距离ep56和所述第一透镜物侧面至所述第七透镜像侧面于光轴上的距离td满足以下关系:0.5《f/epd*(ep56+cp6)/td《1.5。

8.根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜具有正的光焦度,且靠近第一间隔元件的一侧为凹面;与所述第二间隔元件相邻的两个透镜光焦度正负一致;所述第七透镜靠近所述第七间隔元件的一侧为凸面。

9.根据本实用新型的一个方面,所述镜头的入瞳直径epd、成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh、所述第一间隔元件的最小内径d1s和所述第七间隔元件的最小内径d7s满足以下关系:0.2《epd/imgh-d1s/d7s《0.3。

10.根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜在光轴上的中心厚度ct1、所述第一间隔元件的最小内径d1s、所述第七间隔元件的最大外半径d7和所述第一透镜物侧面至所述第七透镜像侧面于光轴上的距离td满足以下关系:2《(td/d7)/(ct1/d1s)《3。

11.根据本实用新型的一个方面,所述第二间隔元件的最小内半径d2s、所述第七间隔元件的最小内半径d7s、所述第七透镜物侧面的有效半径dt71和所述第二透镜物侧面的有效半径dt21满足以下关系:1《(d7s-d2s)/(dt71-dt21)/2《1.1。

12.根据本实用新型的一个方面,所述第六间隔元件的厚度cp6、所述第五间隔元件像侧面到第七间隔元件物侧面的距离ep57和所述第六透镜的边缘厚度et6满足以下关系:1《

(ep57-cp6)/et6《1.5。

13.根据本实用新型的一个方面,所述第六间隔元件物侧的最小内径d6s、所述第六间隔元件像侧的最小内径d6m、所述第六间隔元件物侧的最大外径d6s和所述第六间隔元件像侧的最大外径d6m满足以下关系:0.4《(d6m-d6s)/(d6m-d6s)《0.6。

14.根据本实用新型的一个方面,所述第六间隔元件的厚度cp6、所述第六间隔元件物侧的最小内径d6s、所述第七间隔元件的最小内半径d7s、所述第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔t67满足以下关系:0.5《(cp6/t67)/(d7s/d6s)《0.7。

15.根据本实用新型的一个方面,所述第四透镜的边缘厚度et4、所述第六透镜的边缘厚度et6、所述第三间隔元件像侧面至所述第四间隔元件物侧面之间距离ep34和所述第五间隔元件像侧面至所述第六间隔元件物侧面之间的距离ep56满足以下关系:1《|et4-ep34|/|et6-ep56|《1.7。

16.根据本实用新型的一个方面,所述第四间隔元件的最小内半径d4s、所述第一透镜物侧面至所述第五透镜物侧面在光轴上的距离tr1r9和所述第四透镜像侧面至所述第七透镜像侧面在光轴上的距离tr8r14满足以下关系:0.8《(d4s/tr1r9)/(d4s/tr8r14)《0.9。

17.根据本实用新型的一个方面,所述第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔t45、所述第五透镜在光轴上的中心厚度ct5和所述第四间隔元件像侧面至所述第五间隔元件物侧面之间的距离ep45满足以下关系:0.7《ep45/(t45+ct5)《1。

18.根据本实用新型的一个方面,所述第六间隔元件物侧的最小内径d6s、所述第六间隔元件像侧的最小内径d6m、所述第六透镜像侧面的有效半径dt62和所述第七透镜物侧面的有效半径dt71满足以下关系:0.9《(dt62/d6s)/(dt71/d6m)《1。

19.根据本实用新型的一个方面,所述第四间隔元件的最小内半径d4s、所述第五间隔元件的最小内半径d5s、所述第五透镜像侧面的有效半径dt52和所述第四透镜像侧面的有效半径dt42满足以下关系:1《(dt52/d5s)/(dt42/d4s)《1.2。

20.根据本实用新型的一个方面,所述第五间隔元件的最小内半径d1s、所述第一透镜物侧面的有效半径dt11和所述第一透镜像侧面的有效半径dt12满足以下关系:1《(d1s/dt12)/(d1s/dt11)《1.1。

21.根据本实用新型一个方案,使第六透镜处于最优的承靠位置,可以提升组装稳定性,通过比值范围合理定义第六间隔片的厚度,可有效降低因第六透镜释放的应力引起的变形量,从而降低高温、高湿后外视场的场曲变化量。

22.根据本实用新型一个方案,合理设计镜头的入瞳直径与成像面上有效像素区域对角线,可以使镜头组有足够的进光量。并通过控制第一间隔元件的最小内径,能够降低组立受力的变形量,从而有效降低敏感镜片的场曲感度、另通过比值范围控制第七间隔元件的最小内径,可有效保证外视场的相对照度。

23.根据本实用新型一个方案,合理控制第一透镜物侧面至第七透镜像侧面于光轴上的距离和第七间隔元件的最大外径的比值、第一透镜在光轴上的中心厚度与第一间隔元件的最小内径的比值的比值范围,可有效优化第一透镜的组立变形量并使第七透镜实现更好的前后承靠,从而提高整个镜头的组装良率,以降低制造成本。

24.根据本实用新型一个方案,通过约束第七间隔元件的最小内半径和第二间隔元件的最小内半径的差值与第七透镜物侧面的有效半径和为第二透镜物侧面的有效半径的差

值比,可以在保证相对照度外视场满足考核要求的同时,阻拦外部多余的光线进入,提高成像质量。

25.根据本实用新型一个方案,通过第六间隔片的厚度以及第六间隔片的厚度来控制第五间隔片像侧面到第七间隔元件物侧面的距离,可以合理调整第六透镜的肉厚比,以降低温度及湿度对第六透镜变形的影响,并有效降低第六透镜加工成型的难度。

26.根据本实用新型一个方案,通过合理设计第六件隔片最小内径,可以有效控制边缘视场的相对照度,使得系统在光线较暗的环境下仍然具有好的成像质量。并通过合理设计第六件隔片最大外径,可以使镜片与镜筒更好地承靠,以降低第六透镜与第七透镜结构间隙的敏感性,并增强镜头结构稳定性。

27.根据本实用新型一个方案,通过合理设置镜头第六间隔片的厚度与第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔,可有效控制第六透镜和第七透镜的边厚,以增强第六透镜和第七透镜的结构强度。另通过比值范围约束第六件隔片物侧的最小内径和第七间隔元件的最小内半径,可以减弱多余光线在厚隔圈上产生的杂散光。

28.根据本实用新型一个方案,将第三间隔件像侧面至第四间隔件物侧面之间距离与第五间隔件像侧面至第六间隔件物侧面之间的距离控制在一定的范围内,并合理设置第四透镜和第六透镜的边缘厚度,可有效改善第四透镜和第六透镜斜面反射造成的杂散光。

29.根据本实用新型一个方案,通过第一透镜物侧面至第五透镜物侧面在光轴上的距离与第四透镜像侧面至第七透镜像侧面在光轴上的距离,来约束第四间隔片的最小内半径,既可有效遮挡第四透镜斜面反射的杂散光,又能降低因隔片过长而引起的变形。

30.根据本实用新型一个方案,将第四间隔件像侧面至第五间隔件物侧面之间的距离与第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔、第五透镜在光轴上的中心厚度之和的比值控制在合理的范围内,可有效控制第五透镜的肉厚比,并增强第五透镜结构稳定性,降低第五透镜前后的间隙场曲敏感性。

31.根据本实用新型一个方案,通过合理控制第六透镜像侧面的有效半径与第六件隔片物侧的最小内径的比值以及第七透镜物侧面的有效半径与第六件隔片像侧的最小内径的比值,可有效阻拦经第六透镜边缘直接透过的杂光,以提高成像质量。

32.根据本实用新型一个方案,通过约束第五透镜像侧面的有效半径与第五间隔片的最小内半径,可有效降低第四间隔片与第五间隔片因温度变化而引起的变形,同时也利于组装识别,提高组装稳定性。

33.根据本实用新型一个方案,在保证通光量情况下,通过合理控制第五间隔片的最小内半径,可有效阻拦外部多余的光线进入,以提高成像质量,保证外视场相对照度,同时保证第五透镜与第六透镜的承靠接触,使受力传导均匀,降低第五透镜与第六透镜中心受力的变化量。

附图说明

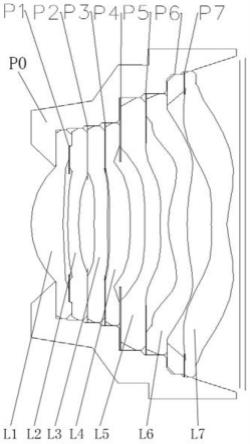

34.图1示意性表示本实用新型的第一种实施方式的镜头的结构图(数据1);

35.图2示意性表示本实用新型的第一种实施方式的镜头的结构图(数据2);

36.图3示意性表示本实用新型的第一种实施方式的镜头的轴上色差曲线图;

37.图4示意性表示本实用新型的第一种实施方式的镜头的畸变曲线图;

38.图5示意性表示本实用新型的第二种实施方式的镜头的结构图(数据1);

39.图6示意性表示本实用新型的第二种实施方式的镜头的结构图(数据2);

40.图7示意性表示本实用新型的第二种实施方式的镜头的轴上色差曲线图;

41.图8示意性表示本实用新型的第二种实施方式的镜头的畸变曲线图;

42.图9示意性表示本实用新型的第三种实施方式的镜头的结构图(数据1);

43.图10示意性表示本实用新型的第三种实施方式的镜头的结构图(数据2);

44.图11示意性表示本实用新型的第三种实施方式的镜头的轴上色差曲线图;

45.图12示意性表示本实用新型的第三种实施方式的镜头的畸变曲线图;

46.图13示意性表示本实用新型的一种实施方式的镜头的参数标注图。

具体实施方式

47.为了更清楚地说明本实用新型实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

48.在针对本实用新型的实施方式进行描述时,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”所表达的方位或位置关系是基于相关附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

49.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细地描述,实施方式不能在此一一赘述,但本实用新型的实施方式并不因此限定于以下实施方式。

50.参见图1和图13,本实用新型的镜头通过间隔片内径来调整的杂散光及稳定性,包括镜筒p0以及沿光轴从物侧至像侧依次排列在镜筒p0中的具有正光焦度的第一透镜l1、第一间隔元件p1、具有光焦度的第二透镜l2、第二间隔元件p2、具有光焦度的第三透镜l3、第三间隔元件p3、具有光焦度的第四透镜l4、第四间隔元件p4、具有光焦度的第五透镜l5、第五间隔元件p5、具有光焦度的第六透镜l6、第六间隔元件p6、第七间隔元件p7和具有负光焦度的第七透镜l7。第一透镜l1的物侧面为凸面,第四透镜l4的物侧面为凸面,第七透镜l7的像侧面为凹面。第六间隔元件p6的相对平行的物侧面和像侧面分别与第六透镜l6和第七间隔元件p7至少一部分接触,第六间隔元件p6的垂直于物侧面和像侧面的外径面与镜筒p0至少一部分接触。

51.并且,镜头的入瞳直径epd、镜头的有效焦距f、第六间隔元件p6的厚度cp6、第五间隔元件p5像侧面到第六间隔元件p6物侧面的距离ep56和第一透镜l1物侧面至第七透镜l7像侧面于光轴上的距离td满足以下关系:0.5《f/epd*(ep56+cp6)/td《1.5。如此,使第六透镜处于最优的承靠位置,可以提升组装稳定性,并通过比值范围合理定义第六间隔片的厚度,可有效降低因第六透镜释放的应力引起的变形量,从而降低高温高湿后外视场的场曲变化量。

52.本实用新型中,镜头的入瞳直径epd、成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh、第一间隔元件p1的最小内径d1s和第七间隔元件p7的最小内径d7s满足以下关系:0.2

《epd/imgh-d1s/d7s《0.3。如此,通过约束镜头的入瞳直径与成像面上有效像素区域对角线,使镜头组有足够的进光量;并合理控制第一间隔元件的最小内径,可以降低组立受力的变形量,从而有效降低敏感镜片的场曲感度;通过比值范围控制第七间隔元件的最小内径,可有效保证外视场的相对照度。

53.本实用新型中,第一透镜l1在光轴上的中心厚度ct1、第一间隔元件p1的最小内径d1s、第七间隔元件p7的最大外半径d7和第一透镜l1物侧面至第七透镜l7像侧面于光轴上的距离td满足以下关系:2《(td/d7)/(ct1/d1s)《3。如此,合理控制第一透镜物侧面至第七透镜像侧面于光轴上的距离和第七间隔元件的最大外径的比值、第一透镜在光轴上的中心厚度与第一间隔元件的最小内径的比值的比值范围,可有效优化第一透镜的组立变形量并使第七透镜更好的前后承靠,从而提高整个镜头的组装良率,降低制造成本。

54.本实用新型中,第二间隔元件p2的最小内半径d2s、第七间隔元件p7的最小内半径d7s、第七透镜l7物侧面的有效半径dt71和第二透镜l2物侧面的有效半径dt21满足以下关系:1《(d7s-d2s)/(dt71-dt21)/2《1.1。如此,通过约束第七间隔元件的最小内半径和第二间隔元件的最小内半径的差值与第七透镜物侧面的有效半径和为第二透镜物侧面的有效半径的差值比,可以在保证相对照度外视场满足考核要求的同时,阻拦外部多余的光线进入,以提高成像质量。

55.本实用新型中,第六间隔元件p6的厚度cp6、第五间隔元件p5像侧面到第七间隔元件p7物侧面的距离ep57和第六透镜l6的边缘厚度et6满足以下关系:1《(ep57-cp6)/et6《1.5。如此,通过第六间隔片的厚度和第六间隔片的厚度来控制第五间隔片像侧面到第七间隔元件物侧面的距离,可以合理调整第六透镜的肉厚比,降低温度及湿度对第六透镜变形的影响,并有效降低第六透镜加工成型的难度。

56.本实用新型中,第六间隔元件p6物侧的最小内径d6s、第六间隔元件p6像侧的最小内径d6m、第六间隔元件p6物侧的最大外径d6s和第六间隔元件p6像侧的最大外径d6m满足:0.4《(d6m-d6s)/(d6m-d6s)《0.6。如此,合理设置第六件隔片最小内径,可以有效控制边缘视场的相对照度,使得系统在光线较暗的环境下仍然具有好的成像质量;并合理设置第六件隔片的最大外径,使镜片与镜筒更好地承靠,降低第六透镜与第七透镜结构间隙的敏感性,并增强镜头结构稳定性。

57.本实用新型中,第六间隔元件p6的厚度cp6、第六间隔元件p6物侧的最小内径d6s、第七间隔元件p7的最小内半径d7s、第六透镜l6和第七透镜l7在光轴上的空气间隔t67满足:0.5《(cp6/t67)/(d7s/d6s)《0.7。如此,合理设置镜头第六间隔片的厚度与第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔,可有效控制第六透镜和第七透镜边厚,增强第六透镜和第七透镜的结构强度;并通过比值范围约束第六件隔片物侧的最小内径和第七间隔元件的最小内半径,可以减弱多余的光线在厚隔圈上产生的杂散光。

58.本实用新型中,第四透镜l4的边缘厚度et4、第六透镜l6的边缘厚度et6、第三间隔元件p3像侧面至第四间隔元件p4物侧面之间距离ep34和第五间隔元件p5像侧面至第六间隔元件p6物侧面之间的距离ep56满足以下关系:1《|et4-ep34|/|et6-ep56|《1.7。如此,将第三间隔件像侧面至第四间隔件物侧面之间距离与第五间隔件像侧面至第六间隔件物侧面之间的距离控制在一定的范围内,结合第四透镜和第六透镜的边缘厚度,可有效改善第四透镜和第六透镜斜面反射造成的杂散光。

59.本实用新型中,第四间隔元件p4的最小内半径d4s、第一透镜l1物侧面至第五透镜l5物侧面在光轴上的距离tr1r9和第四透镜l4像侧面至第七透镜l7像侧面在光轴上的距离tr8r14满足:0.8《(d4s/tr1r9)/(d4s/tr8r14)《0.9。如此,通过第一透镜物侧面至第五透镜物侧面在光轴上的距离与第四透镜像侧面至第七透镜像侧面在光轴上的距离,约束第四间隔片的最小内半径,既可有效遮挡第四透镜斜面反射的杂散光,也可降低因隔片过长引起的变形。

60.本实用新型中,第四透镜l4和第五透镜l5在光轴上的空气间隔t45、第五透镜l5在光轴上的中心厚度ct5和第四间隔元件像侧面至第五间隔元件物侧面之间的距离ep45满足以下关系:0.7《ep45/(t45+ct5)《1。如此,将第四间隔件像侧面至第五间隔件物侧面之间的距离与第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔、第五透镜在光轴上的中心厚度之和的比值控制在合理的范围内,可有效控制第五透镜的肉厚比,并增强第五透镜结构稳定性,降低第五透镜前后的间隙场曲敏感性。

61.本实用新型中,第六间隔元件p6物侧的最小内径d6s、第六间隔元件p6像侧的最小内径d6m、第六透镜l6像侧面的有效半径dt62和第七透镜l7物侧面的有效半径dt71满足以下关系:0.9《(dt62/d6s)/(dt71/d6m)《1。如此,合理控制第六透镜像侧面的有效半径与第六件隔片物侧的最小内径的比值、第七透镜物侧面的有效半径与第六件隔片像侧的最小内径的比值,可有效阻拦经过第六透镜边缘直接透过的杂光,以提高成像质量。

62.本实用新型中,第四间隔元件p4的最小内半径d4s、第五间隔元件p5的最小内半径d5s、第五透镜l5像侧面的有效半径dt52和第四透镜l4像侧面的有效半径dt42满足以下关系:1《(dt52/d5s)/(dt42/d4s)《1.2。如此,通过约束第五透镜像侧面的有效半径与光学镜头第五间隔片的最小内半径,可有效降低第四间隔片与第五间隔片的因温度变化引起的变形,同时也利于组装识别,提高组装稳定性。

63.本实用新型中,第五间隔元件p5的最小内半径d1s、第一透镜l1物侧面的有效半径dt11和第一透镜l1像侧面的有效半径dt12满足以下关系:1《(d1s/dt12)/(d1s/dt11)《1.1。如此,在保证通光量情况下,通过控制第五间隔片的最小内半径,可有效阻拦外部多余的光线进入,以提高成像质量,保证外视场相对照度,同时保证第五透镜与第六透镜的承靠接触,使受力传导均匀,降低第五透镜与第六透镜中心受力的变化量。

64.以下以三种实施方式来详细描述本实用新型的镜头,下列实施方式中,以s1、s2、

…

、sn表示各光学元件的面,具体符合上述条件式的各实施方式的参数如下表1所示:

[0065][0066]

表1

[0067]

第一种实施方式

[0068]

参见1至图4,本实施方式中的各光学元件的参数如下表2所示:

[0069][0070][0071]

表2

[0072]

非球面参数如下表3所示:

[0073][0074]

表3

[0075]

距离参数如下表4所示:

[0076]

参数d1sd2sd4sd5sd6sd6md6sd6mcp6d7sep34ep45ep56数据13.623.194.515.848.559.6010.2710.800.609.330.520.880.74数据24.223.795.116.448.559.6010.2710.800.609.930.520.880.74

[0077]

表4

[0078]

第二种实施方式

[0079]

参见5至图8,本实施方式中的各光学元件的参数如下表5所示:

[0080][0081]

表5

[0082]

非球面参数如下表6所示:

[0083]

[0084][0085]

表6

[0086]

距离参数如下表7所示:

[0087]

参数d1sd2sd4sd5sd6sd6md6sd6mcp6d7sep34ep45ep56数据14.544.055.847.3810.7212.3613.6014.140.7411.930.800.931.01数据25.144.656.547.9810.7212.3613.6014.140.7412.530.800.931.01

[0088]

表7

[0089]

第三种实施方式

[0090]

参见9至图12,本实施方式中的各光学元件的参数如下表8所示:

[0091][0092]

表8

[0093]

非球面参数如下表9所示:

[0094]

[0095][0096]

表9

[0097]

距离参数如下表10所示:

[0098]

参数d1sd2sd4sd5sd6sd6md6sd6mcp6d7sep34ep45ep56数据14.914.646.508.2211.5613.9215.2316.231.0913.490.971.241.15数据25.515.247.108.8211.5613.9215.2316.231.0914.090.971.241.15

[0099]

表10

[0100]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。以下实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围,例如,本技术的各实施例中的光学透镜组、镜筒结构及间隔元件之间可以任意组合,不限于一个实施例中的光学透镜组只能与该实施例的镜筒结构、间隔元件等组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

[0101]

然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本技术要求保护的技术方案的情况下,可改变构成成像系统的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以五片透镜为例进行了描述,但是该成像系统不限于包括五片透镜。如果需要,该成像系统还可包括其它数量的透镜。

[0102]

以上所述仅为本实用新型的一个实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1