眼动追踪显示装置和近眼显示设备的制作方法

1.本实用新型涉及近眼显示技术领域,特别是涉及一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备。

背景技术:

2.近年来,近眼显示设备(如ar或vr眼镜等)的相关市场日趋活跃,其中视网膜投影成像方案因只需要简单的投影光路就可以实现近眼镜形态的近眼显示而受到广泛关注。例如,现有的视网膜投影成像方案通常是先通过激光二极管(laser diode,ld)和微机电振镜(mems mirror)共同配合以实现图像的投影,即通过激光扫描投影(laser beam scanning,lbs),再经过全息光学元件(holographic optical element,hoe)的重定向功能,使得图像重新会聚在人眼瞳孔处而直接投影至视网膜上。然而,现有的视网膜投影成像方案却只能在特定的出瞳位置才能够看到图像,即眼眶非常小,故需要制定切实可行的解决方案来解决眼眶小的问题。

3.目前,针对视网膜投影成像眼眶小的缺点,主流的解决方法通常分为两种:一种是光瞳复制法,即通过hoe实现光瞳阵列,进而实现眼眶扩展;另一种是光瞳偏转法,即通过引入眼动追踪模块,由附加的红外光源(ir led)和位置探测器(psd)组成,通过一对快反射镜组合扫描的方式获取实时的眼瞳姿态信息,同时配合hoe实现光瞳偏转,也可解决眼眶小存在的问题。

4.然而,上述光瞳复制法因需要获取光瞳阵列而对hoe的制作提出了较高的要求,且当眼瞳大小因环境亮度变化而发生变化时,会出现位于两个光瞳之间或横跨两个光瞳的现象,导致看不到图像或出现图像重影的问题;上述光瞳偏转法虽然可以实时显示单点图像,不会存在上述问题,但是眼动追踪模块会引入扫描机构和附加光源,增加了近眼显示光路的复杂度,造成近眼显示设备体积较大、重量较重、低成较高,不利于近眼显示设备的推广和普及。

技术实现要素:

5.本实用新型的一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其能够解决眼眶小带来的看不到图像或图像重影的问题,极大地提升近眼显示的体验感。

6.本实用新型的另一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其中,在本实用新型的一个实施例中,所述眼动追踪显示装置能够在实现眼瞳姿态实时跟踪的同时,完成与眼瞳注视点方向一致的光瞳偏转。

7.本实用新型的另一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其中,在本实用新型的一个实施例中,所述眼动追踪显示装置能够采用单一光瞳的hoe,极大地降低了制作难度,有助于提升能量利用率。

8.本实用新型的另一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其中,在本实用新型的一个实施例中,所述眼动追踪显示装置不仅无需额外引入扫描机构,而

且无需附加红外光源,就能够实现眼瞳姿态的实时跟踪,有助于降低眼动追踪光路的复杂度,降低成本。

9.本实用新型的另一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其中,在本实用新型的一个实施例中,所述眼动追踪显示装置能够基于图像局部特征匹配或光斑质心探测方式进行眼动追踪,算法实现简单且精度高,无需对眼瞳成像。

10.本实用新型的另一个优势在于提供一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其中为了达到上述目的,在本实用新型中不需要采用昂贵的材料或复杂的结构。因此,本实用新型成功和有效地提供一种解决方案,不只提供一种简单的眼动追踪显示装置和近眼显示设备,同时还增加了所述眼动追踪显示装置和近眼显示设备的实用性和可靠性。

11.为了实现本实用新型的上述至少一个优势或其他优点和目的,本实用新型提供了一种眼动追踪显示装置,用于追踪眼瞳姿态以进行近眼显示,包括:

12.激光扫描投影组件,用于根据编码的输入图像源,投影出图像位置可变的图像光;

13.全息光学元件,用于重定向地反射图像光以成像于视网膜,并逆向反射经由该视网膜反射回的图像光;以及

14.眼动追踪组件,所述眼动追踪组件包括感光元件和被设置于所述感光元件的感光侧的分光元件,所述分光元件被设置于所述激光扫描投影组件和所述全息光学元件之间的光路中,用于反射经由所述激光扫描投影组件投影的图像光以传播至所述全息光学元件,并透射经由所述全息光学元件逆向反射回的图像光以传播至所述感光元件;所述感光元件用于捕获透过所述分光元件的图像光以追踪眼瞳姿态。

15.根据本技术的一个实施例,所述激光扫描投影组件包括激光发射器、被设置于所述激光发射器的发射侧的微机电振镜以及被设置于所述微机电振镜的反射侧的准直透镜,所述激光发射器用于发射与图像像素对应的激光光束,所述微机电振镜用于扫描经由所述激光发射器发射的激光光束,以形成传播至所述准直透镜的图像光;所述准直透镜被设置于所述微机电振镜和所述分光元件之间的光路中,用于准直来自所述微机电振镜的图像光以传播至所述分光元件。

16.根据本技术的一个实施例,所述感光元件为感光芯片,用于捕获透过所述分光元件的逆向返回的图像光,以进行图像中心特征信息匹配而判断凝视方向与图像中心出射光线是否一致。

17.根据本技术的一个实施例,所述感光芯片为电荷耦合器件或互补金属氧化物半导体传感器。

18.根据本技术的一个实施例,所述感光元件包括光电二极管和会聚透镜,所述会聚透镜被设置于所述光电二极管和所述分光元件之间的光路中,所述会聚透镜用于会聚透过所述分光元件的逆向返回的图像光,以形成会聚光斑于所述光电二极管;所述光电二极管用于捕获该会聚光斑,以进行光斑能量质心探测而判断凝视方向与图像中心出射光线是否一致。

19.根据本技术的一个实施例,所述光电二极管选自pn结型光电二极管、pin结型光电二极管、光电倍增管以及雪崩光电二极管中的一种。

20.根据本技术的一个实施例,所述分光元件为分束镜,用于反射一部分光束,并透射另一部分光束。

21.根据本技术的一个实施例,所述全息光学元件在制作时的参考光有效直径大于再现光的有效直径。

22.根据本技术的一个实施例,所述全息光学元件采用物光离焦设计,且所述全息光学元件的有效尺寸d==2*f*tan(u/2),其中所述全息光学元件的信号光的会聚焦距f=rd+r,所述全息光学元件的信号光的孔径角u=2*(θ+fov/2),式中rd为出瞳距离,r为眼球半径,θ为眼球转动角度,fov为物光的孔径角。

23.根据本技术的另一方面,本技术进一步提供了一种近眼显示设备,包括:

24.设备主体;和

25.上述任一所述的眼动追踪显示装置,所述眼动追踪显示装置被装载于所述设备主体,用于追踪眼瞳姿态以进行近眼显示。

附图说明

26.图1是根据本技术的一个实施例的眼动追踪显示装置的框图示意图;

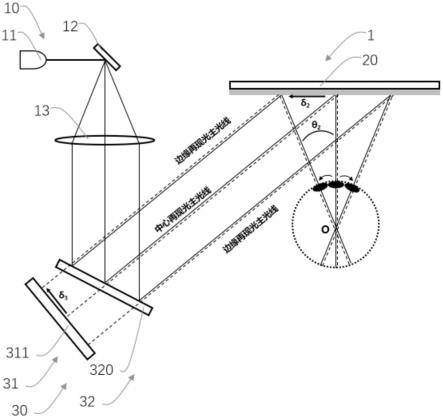

27.图2示出了根据本技术的上述实施例的眼动追踪显示装置的第一示例;

28.图3示出了根据本技术的上述第一示例的眼动追踪显示装置中激光扫描投影组件的图像源编码示意图;

29.图4示出了根据本技术的上述第一示例的眼动追踪显示装置中理论映射关系的示意图;

30.图5示出了根据本技术的上述第一示例的眼动追踪显示装置中追踪眼瞳姿态的过程示意图;

31.图6示出了根据本技术的上述实施例的眼动追踪显示装置的第二示例;

32.图7示出了根据本技术的上述第二示例的眼动追踪显示装置中光斑质心探测的原理示意图;

33.图8a示出了全息光学元件采用物光聚焦于眼瞳的光路示意图;

34.图8b示出了全息光学元件采用物光离焦设计的原理示意图;

35.图8c示出了根据本技术的上述实施例的眼动追踪显示装置在离焦使用时的光路示意图;

36.图9是根据本技术的一个实施例的眼动追踪显示方法的流程示意图;

37.图10示出了根据本技术的上述实施例的眼动追踪显示方法中眼瞳姿态追踪步骤的一个示例;

38.图11示出了根据本技术的上述实施例的眼动追踪显示方法中眼瞳姿态追踪步骤的另一个示例。

39.主要元件符号说明:1、眼动追踪显示装置;10、激光扫描投影组件;11、激光发射器;12、微机电振镜;13、准直透镜;20、全息光学元件;30、眼动追踪组件;31、感光元件;311、感光芯片;312、光电二极管;313、会聚透镜;32、分光元件;320、分束镜;2、设备主体。

40.以上主要元件符号说明结合附图及具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。

具体实施方式

41.以下描述用于揭露本实用新型以使本领域技术人员能够实现本实用新型。以下描

述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本实用新型的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

42.本领域技术人员应理解的是,在本实用新型的揭露中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

43.在本实用新型中,权利要求和说明书中术语“一”应理解为“一个或多个”,即在一个实施例,一个元件的数量可以为一个,而在另外的实施例中,该元件的数量可以为多个。除非在本实用新型的揭露中明确示意该元件的数量只有一个,否则术语“一”并不能理解为唯一或单一,术语“一”不能理解为对数量的限制。

44.在本实用新型的描述中,需要理解的是,属于“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或者暗示相对重要性。本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,属于“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接或者一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以是通过媒介间接连结。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

45.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

46.考虑到现有的光瞳复制法对hoe的制作提出了较高的要求,且存在看不到图像或出现图像重影的问题;而现有的光瞳偏转法却需要引入扫描机构和附加光源,增加了近眼显示光路的复杂度,造成近眼显示设备体积较大、重量较重、低成较高,不利于近眼显示设备的推广和普及。因此,本技术创造性地提出了一种眼动追踪显示装置和近眼显示设备,其能够解决眼眶小带来的看不到图像或图像重影的问题,极大地提升近眼显示的体验感。

47.具体地,参考本技术的说明书附图之图1至图7,根据本技术的一实施例提供了一种眼动追踪显示装置1,用于追踪眼瞳姿态以进行近眼显示。

48.更具体地,如图1和图2所示,该眼动追踪显示装置1可以包括激光扫描投影组件10、全息光学元件20以及眼动追踪组件30。该激光扫描投影组件10用于根据编码的图像源,投影出图像位置可变的图像光。该全息光学元件20用于重定向地反射图像光以成像于视网膜,并逆向反射经由该视网膜反射回的图像光。该眼动追踪组件30包括感光元件31和被设置于该感光元件31的感光侧的分光元件32,该分光元件32被设置于该激光扫描投影组件10和该全息光学元件20之间的光路中,用于反射经由该激光扫描投影组件10投影的图像光以传播至该全息光学元件20,并透射经由该全息光学元件20逆向反射回的图像光以传播至该

感光元件31;该感光元件31用于捕获透过该分光元件32的图像光以追踪眼瞳姿态。

49.值得注意的是,当该激光扫描投影组件10所输入的图像源的编码信息发生改变时,该激光扫描投影组件10所扫描投影出的图像的位置也对应地发生改变,进而通过该全息光学元件20重定向反射的图像光将传播至人眼的不同位置。此时,如果人眼的凝视方向与图像中心的主光线角度一致,即经由该全息光学元件20重定向反射的图像光恰好穿过眼瞳以成像于视网膜上而实现较好的近眼显示,则经由视网膜反射的图像光将被该全息光学元件20逆向反射以沿原路返回该分光元件32,以透过该分光元件32被该感光元件31捕获,使得经由该感光元件31获得的捕获图像位置与输入该激光扫描投影组件10的编码图像位置满足预定的映射关系;而如果人眼的凝视方向与图像中心的主光线角度不一致,即经由该全息光学元件20重定向反射的图像无法穿过眼瞳或部分穿过眼瞳以成像于视网膜,则经由视网膜反射的图像光将无法沿原路返回该分光元件32,导致经由该感光元件31获得的捕获图像位置与输入该激光扫描投影组件10的编码图像位置将无法满足理论映射关系。

50.因此,本技术的该眼动追踪显示装置1能够通过判断经由该感光元件31获得的捕获图像位置与输入该激光扫描投影组件10的编码图像位置是否满足预定的映射关系,来确定人眼的凝视方向是否与图像中心的主光线角度一致。特别是,当经由该感光元件31获得的捕获图像位置与输入该激光扫描投影组件10的编码图像位置将无法满足预定的映射关系时,本技术的该眼动追踪显示装置1能够通过改变输入该激光扫描投影组件10的图像源的编码信息,来改变该激光扫描投影组件10所扫描投影出的图像的位置,使得经由该感光元件31获得的捕获图像位置与输入该激光扫描投影组件10的编码图像位置满足理论映射关系,从而实现眼瞳姿态的追踪,确保该眼动追踪显示装置1能够适配眼球转动下的近眼显示,彻底解决眼眶小带来的看不到图像或图像重影的问题,极大地提升近眼显示的体验感。

51.根据本技术的上述实施例,如图1、图2以及图3所示,该激光扫描投影组件10可以包括激光发射器11、被设置于该激光发射器11的发射侧的微机电振镜12以及被设置于该微机电振镜12的反射侧的准直透镜13,该激光发射器11用于发射与图像像素对应的激光光束;该微机电振镜12用于扫描经由该激光发射器11发射的激光光束,以形成图像光而传播至该准直透镜13;该准直透镜13被设置于该微机电振镜12和该眼动追踪组件30的该分光元件32之间的光路中,用于准直来自该微机电振镜12的图像光以传播至该分光元件32。可以理解的是,该激光发射器11可以但不限于被实施为激光二极管。

52.值得注意的是,如图3和图5所示,本技术的该激光扫描投影组件10在扫描产生图像的过程中,通过输入图像源的编码,可以实现图像中心位置的变化;而中心位置变化的图像在经过该微机电振镜12扫描后所对应的中心投射光线角度也会发生变化,且满足一定的像素偏移与投射角度映射关系,记为(δ

pixel

,θ1),其中δ

pixel

为图像在编码后的中心像素偏移量,θ1为经由该微机电振镜12扫描后所对应的图像中心投射光线的投射角度;则经由该准直透镜13的准直之后,图像中心的偏移量δ1=f*tanθ1,其中f为该准直透镜13的焦距;此时,图像中心的偏移量与投射角度满足对应的映射关系,记为(θ1,δ1)。

53.示例性地,在本技术的第一示例中,如图2所示,该眼动追踪组件30的该感光元件31可以被实施为感光芯片311,用于捕获透过该分光元件32的逆向返回的图像光以获得图像信息,进而进行图像中心特征匹配,判断人眼的凝视方向与图像中心出射主光线是否一致。可选地,本技术的该感光芯片311可以但不限于被实施为电荷耦合器件(cdd)或互补金

属氧化物半导体传感器(cmos)。

54.此时,如图2和图5所示,随着经由该微机电振镜12扫描后所对应的图像中心投射光线的投射角度发生变换,经由该分光元件32反射投影在该全息光学元件20上的图像中心位置也随之发生变化,且该全息光学元件20上的图像中心位置的偏移量δ2与经由该准直透镜13的准直之后的图像中心的偏移量δ1之间存在映射关系,记为(δ1,δ2);进而,经由该全息光学元件20重定向反射的主光线出射角度也会发生变化,且经由该全息光学元件20重定向反射的主光线出射角度θ2与该全息光学元件20上的图像中心位置的偏移量δ2之间存在映射关系,记为(δ2,θ2);最后,图像中心的出射主光线与眼瞳转动相结合,当人眼的凝视方式与图像中心出射主光线一致时,经过该全息光学元件20重定向反射的图像将被人眼接收以投影至视网膜上;与此同时,视网膜上接收的图像光还将被视网膜反射,以沿着相同的路径逆向返回,进而透过该分光元件32以被该感光芯片311捕获,且经由该感光芯片311捕获的图像中心位置的偏移量δ3与经由该全息光学元件20重定向反射的主光线出射角度θ2之间存在映射关系,记为(θ2,δ3)。

55.综上该,如图4所示,当图像中心的主光线出射角度与人眼的凝视方向一致时,眼瞳转动的角度等于经由该全息光学元件20重定向反射的主光线出射角度θ2,此时经由该感光芯片311捕获的图像中心位置的偏移量δ3与输入该激光扫描投影组件10的编码图像的中心像素偏移量之间δ

pixel

满足理论映射关系,记为(δ

pixel

,δ3),使得本技术的该眼动追踪显示装置1能够基于该理论映射关系(δ

pixel

,δ3)来确定眼瞳的姿态位置,并根据眼瞳的姿态位置来调整输入图像源的编码信息,以实现眼动追踪显示。

56.值得注意的是,在本技术的上述第一示例中,该眼动追踪显示装置1是采用图像局部特征识别匹配方式来进行眼动追踪的,即通过将经由该感光芯片311捕获的图像与编码前的输入图像源进行中心特征信息匹配,就能够获取经由该感光芯片311捕获的图像中心位置的像素偏移量δ3。而在本技术的其他示例中,本技术的该眼动追踪显示装置1可以,也可以采用光斑能量质心探测方式来进行眼动追踪。

57.示例性地,在本技术的第二示例中,如图6所示,该眼动追踪组件30的该感光元件31可以包括光电二极管312和会聚透镜313,该会聚透镜313被设置于该光电二极管312和该分光元件32之间的光路中,该会聚透镜313用于会聚透过该分光元件32的逆向返回的图像光,以形成会聚光斑于该光电二极管312;该光电二极管312用于捕获该会聚光斑,以进行光斑能量质心探测而判断人眼的凝视方向与图像中心出射主光线是否一致;换言之,该光电二极管312用于探测该会聚光斑的质心,以获得会聚光斑的质心位置,进而判断人眼的凝视方向与图像中心出射主光线是否一致。可选地,该光电二极管312可以但不限于被实施为pn结型光电二极管(简称pd)、pin结型光电二极管(简称pin)、光电倍增管(简称pmt)或雪崩光电二极管(简称apd)等。

58.值得注意的是,本技术的第二示例中的参数映射关系(δ

pixel

,δ1,θ1,δ2,θ2,δ3)与上述第一示例的参数映射关系是一致,只是在本技术的该第二示例中,δ3为被视网膜反射以沿着相同的路径逆向返回的图像主光线,在透过该分光元件32以传播至该会聚透镜313时的偏移量;进而,如图6和图7所示,逆向返回的图像光在经由该会聚透镜313会聚之后形成会聚光斑而被该光电二极管312接收,该光电二极管312离焦探测出该会聚光斑的质心位置δ4,其中δ4=(δf/f)*δ3,式中:f为该会聚透镜313的焦距;δf为该光电二极管312与该会聚透

镜313的焦点之间的距离。换言之,经由该光电二极管312探测的会聚光斑质心位置δ4与图像主光线在透过该分光元件32以传播至该会聚透镜313时的偏移量δ3之间存在映射关系,记为(δ3,δ4)。

59.综上该,当图像主光线出射角度与人眼的凝视方向一致时,眼瞳转动的角度等于经由该全息光学元件20重定向反射的主光线出射角度θ2,此时经由该光电二极管312探测的会聚光斑质心位置δ4与输入该激光扫描投影组件10的编码图像的中心像素偏移量之间δ

pixel

满足理论映射关系,记为(δ

pixel

,δ4),使得本技术的该眼动追踪显示装置1能够基于该理论映射关系(δ

pixel

,δ4)来确定眼瞳的姿态位置,并根据眼瞳姿态来改变输入图像源的编码信息,以实现眼动追踪显示。

60.根据本技术的上述实施例,如图2和图6所示,该眼动追踪显示装置1中的该眼动追踪组件30的该分光元件32可以但不限于被实施为分束镜320,用于反射一部分光束,并透射另一部分光束,使得经由该激光扫描投影组件10投射的图像光中一部分被该分束镜320反射以传播至该全息光学元件20,用于进行近眼显示;与此同时,经由该全息光学元件20逆向反射的图像光中的一部分被该分束镜320透射以传播至该感光元件31,用于进行眼动追踪。可以理解的是,该分束镜320可以被实施为半反半透镜,用于反射一半光线,并透射一半光线。

61.值得注意的是,在完成基于图像局部特征识别匹配或光斑能量质心探测的眼动追踪,以获取眼瞳实时的姿态信息之后,需要相应的hoe设计以更好地适配不同眼瞳姿态下的视网膜投影显示。具体地,该全息光学元件20在制作时的参考光有效直径大于再现光的有效直径。这样,当再线光因中心位置变化的输入图像源对应地在该全息光学元件20表面的投影位置发生变化时,该眼动追踪显示装置1能够实现适配眼动的图像显示。可以理解的是,该全息光学元件20的再现光的有效直径是由该微机电振镜12的扫描角度和该准直透镜13的焦距决定的。

62.此外,如图8a所示,如果采用物光聚焦于眼瞳的方式使用该眼动追踪显示装置1,当眼球转动时往往会伴随着眼瞳平移,这样在眼球偏移光轴后会存在图像渐晕或看不到图像的问题。而本技术的该眼动追踪显示装置1中的该全息光学元件20能够采用物光离焦设计,以便借助麦克斯韦视网膜投影成像大景深的优势,采用物光离焦使用的方式来解决这一问题。

63.示例性地,如图8b所示,该眼动追踪显示装置1在离焦使用时并不会影响图像显示的清晰度;此时,该全息光学元件20的信号光的孔径角u=2*(θ+fov/2),其中θ为眼球转动角度,fov为物光的孔径角;该全息光学元件20的信号光的会聚焦距f=rd+r,其中rd为出瞳距离,r为眼球半径。综上,该全息光学元件20的有效尺寸d=2*f*tan(u/2),进而可以根据该全息光学元件20的参考光入射角度计算参考光的有效直径。这样,如图8c所示,当再现光入射到该全息光学元件20表面的不同位置时,再现的物光出射角度会发生变化,便于适配不同角度眼球转动下的图像显示。

64.值得一提的是,根据本技术的另一方面,本技术进一步提供了一种近眼显示设备,其可以包括设备主体(图中未示出)和上述眼动追踪显示装置1,该眼动追踪显示装置1被装载于该设备主体,用于追踪眼瞳姿态以进行近眼显示。可以理解的是,本技术的该设备主体可以但不限于被实施为眼镜架或头盔等头戴式设备,以便佩戴该近眼显示设备而进行近眼

显示。

65.值得一提的是,根据本技术的另一方面,如图9所示,本技术的一个实施例进一步提供了一种眼动追踪显示方法,其可以包括步骤:

66.s100:根据编码的输入图像源,投影出图像位置可变的图像光;

67.s200:反射投影的图像光以被重定向地反射而成像于视网膜;

68.s300:逆向反射经由该视网膜反射回的图像光;以及

69.s400:透射逆向反射回的图像光以被捕获而进行眼瞳姿态的追踪。

70.值得注意的是,在本技术的一个示例中,如图10所示,该眼动追踪显示方法的该步骤s400,可以包括步骤:

71.s410:捕获透射的图像光以获得图像信息;

72.s420:通过图像局部特征识别匹配方式,将获得的图像信息与该输入图像源进行中心特征信息匹配,以获得捕获的图像中心位置的像素偏移量;

73.s430:判断捕获的图像中心位置的像素偏移量与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量是否满足理论映射关系;

74.s440:响应于不满足理论映射关系,调整该输入图像源的编码信息,以重复上述步骤;以及

75.s450:响应于满足理论映射关系,完成眼动追踪显示。

76.可以理解的是,本技术的该步骤s440中编码信息的调整方向是朝着缩小捕获的图像中心位置的像素偏移量与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量之间映射差异的方向进行的,目的是为了使捕获的图像中心位置的像素偏移量与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量满足理论映射关系。

77.值得注意的是,在本技术的另一个示例中,如图11所示,该眼动追踪显示方法的该步骤s400,也可以包括步骤:

78.s410’:会聚透射的图像光以形成会聚光斑而被捕获;

79.s420’:通过光斑能量质心探测方式,对捕获的会聚光斑进行质心探测,以获得该会聚光斑的质心位置;

80.s430’:判断该会聚光斑的质心位置与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量是否满足理论映射关系;

81.s440’:响应于不满足理论映射关系,调整该输入图像源的编码信息,以重复上述步骤;

82.以及

83.s450’:响应于满足理论映射关系,完成眼动追踪显示。

84.可以理解的是,本技术的该步骤s440’中编码信息的调整方向是朝着缩小该会聚光斑的质心位置与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量之间映射差异的方向进行的,目的是为了使该会聚光斑的质心位置与该输入图像源在编码后的中心像素偏移量满足理论映射关系。

85.以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

86.以上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1