一种大光圈半画幅相机镜头的制作方法

1.本实用新型属于镜头技术领域,尤其涉及一种大光圈半画幅相机镜头。

背景技术:

2.随着摄影技术的迅速发展,行业对相机镜头各方面的要求也不断提升。除了具备卓越的分辨率之外,拥有小畸变、大光圈、轻便小巧等特点的镜头也备受专业人员的青睐。大光圈镜头因其较短的景深和足够的通光量使得拍摄出的照片背景虚化,主体鲜明细腻,具有一定的风格趣味。与此同时,老式手动镜头受用户自身操作和环境的影响,对焦速度较慢,在市场也渐渐不如自动镜头受欢迎,后者可在不同物距处使用内嵌马达做到快速精准对焦,对于摄影爱好者来说极为便捷。

3.总的来说,一款大光圈、轻便小巧、成像优异的自动镜头,将具备极大的市场竞争力。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种大光圈半画幅相机镜头,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

6.一种大光圈半画幅相机镜头,从物方依次包括第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜,第十一透镜;第三透镜与第四透镜之间设置有光阑,所有透镜均为玻璃材质,第五透镜为可移动镜片,通过马达驱动第五透镜往靠近第四透镜的方向移动,实现物距由近至远的对焦。

7.作为一进步技术方案,第一透镜为凸向物方的球面正透镜,包括第一凸面球面与第二凹面球面,其焦距满足以下条件:

8.0.94《f1/f《1.346;

9.其中,f1为第一透镜的焦距,f为光学系统的焦距。

10.作为一进步技术方案,所述镜头,第二透镜为凸向物方的球面正透镜,第三透镜为凹向物方的球面负透镜,其右侧为凹向光阑的球面,第二透镜与第三透镜组成胶合透镜u1,胶合面的曲率满足以下条件:

11.|c3|《0.007;

12.其中,c3为胶合透镜u1胶合面的曲率;胶合透镜u1的焦距满足以下条件:

[0013]-1.60《fu1/f《-0.91;

[0014]

其中,fu1为胶合透镜u1的焦距。

[0015]

作为一进步技术方案,所述第四透镜为凸向物方的球面正透镜,包括第七凸面球面与第八凹面球面;

[0016]

第四透镜的焦距满足以下条件:

[0017]

0.870《f4/f《1.48;

[0018]

其中,f4为第四透镜的焦距。

[0019]

作为一进步技术方案,所述第五透镜为凹向物方的球面负透镜,包括第九凹面球面与第十凹面球面。第五透镜的焦距满足以下条件:

[0020]-1.02《f5/f《-0.72;

[0021]

其中,f5为第五透镜的焦距;

[0022]

作为一进步技术方案,所述第六透镜左侧为凸向物方球面,第六透镜、第七透镜组成胶合透镜u2,胶合面凸向物方,第七透镜右侧为凹向物方球面,第六透镜、第七透镜材质折射率和阿贝数满足以下条件:

[0023]

v7-v6》20;

[0024]

|n7-n6|《0.13;

[0025]

胶合透镜的焦距满足以下条件:

[0026]

0.83《fu2/f《1.27;

[0027]

其中,fu2为胶合透镜u2的焦距。

[0028]

作为一进步技术方案,所述第八透镜为凹向物方的球面负透镜,第九透镜为凸向物方的球面正透镜,第八透镜、第九透镜组成胶合透镜u3,胶合面凸向物方,第八透镜、第九透镜的材质折射率满足以下条件:

[0029]

n8-n9》0.3;

[0030]

胶合透镜u3的焦距满足以下条件:

[0031]

0.81《fu3/f《1.25;

[0032]

其中,fu3为胶合透镜u3的焦距。

[0033]

作为一进步技术方案,所述第十透镜为球面正透镜,其焦距满足以下条件:

[0034]

1.62《f10/f《3.5;

[0035]

其中,f10为第十透镜的焦距。

[0036]

作为一进步技术方案,所述镜头,第十一透镜为凹向物方的球面负透镜,包括第二十一凹面球面与第二十二凹面球面,其焦距满足以下条件:

[0037]-1.18《f11/f《-0.67;

[0038]

其中,f11为第十一透镜的焦距。

[0039]

综上所述,本实用新型的技术效果和优点:该大光圈半画幅相机镜头,镜头焦度分配合理,采用球面玻璃材质,有效控制镜片形状,加工成本较低;配合多组胶合镜片,结构巧妙,整体装配简单稳定,良率较佳;采用单片移动对焦的结构,有效降低马达负重,极大满足消费者对对焦速率的要求;镜头整体的尺寸较小,重量较轻,充分体现便捷性;镜头最大光圈为f1.4,畸变小于1.5%,且在不同的物距时成像锐度和分辨率均优异,能满足众多摄影爱好者对画质和虚化效果的要求。

附图说明

[0040]

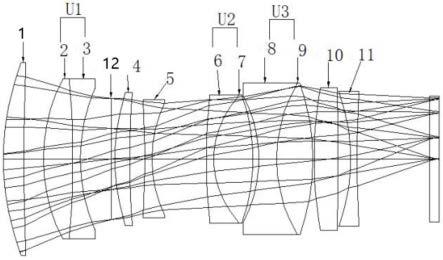

图1为本实用新型的结构示意图;

[0041]

图2为本实用新型的mtf图;

[0042]

图3为本实用新型的光学畸变图;

[0043]

图4为本实用新型的全视场mtf图;

[0044]

图5为本实用新型的相对照度图。

[0045]

图中:1、第一透镜;2、第二透镜;3、第三透镜;4、第四透镜;5、第五透镜;6、第六透镜;7、第七透镜;8、第八透镜;9、第九透镜;10、第十透镜;11、第十一透镜;12、光阑。

具体实施方式

[0046]

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0047]

参照图1,一种大光圈半画幅相机镜头,从物方依次包括第一透镜1,第二透镜2,第三透镜3,第四透镜4,第五透镜5,第六透镜6,第七透镜7,第八透镜8,第九透镜9,第十透镜10,第十一透镜11;第三透镜3与第四透镜4之间设置有光阑,所有透镜均为玻璃材质,第五透镜5为可移动镜片,通过马达驱动第五透镜5往靠近第四透镜4的方向移动,实现物距由近至远的对焦。

[0048]

作为进一步方案,第一透镜1为凸向物方的球面正透镜,包括第一凸面球面与第二凹面球面,其焦距满足以下条件:

[0049]

0.94《f1/f《1.346;

[0050]

其中,f1为第一透镜1的焦距,f为光学系统的焦距。

[0051]

作为进一步方案,镜头,第二透镜2为凸向物方的球面正透镜,第三透镜3为凹向物方的球面负透镜,其右侧为凹向光阑的球面,第二透镜2与第三透镜3组成胶合透镜u1,胶合面的曲率满足以下条件:

[0052]

|c3|《0.007;

[0053]

其中,c3为胶合透镜u1胶合面的曲率;胶合透镜u1的焦距满足以下条件:

[0054]-1.60《fu1/f《-0.91;

[0055]

其中,fu1为胶合透镜u1的焦距。

[0056]

作为进一步方案,第四透镜4为凸向物方的球面正透镜,包括第七凸面球面与第八凹面球面;

[0057]

第四透镜4的焦距满足以下条件:

[0058]

0.870《f4/f《1.48;

[0059]

其中,f4为第四透镜4的焦距。

[0060]

作为进一步方案,第五透镜5为凹向物方的球面负透镜,包括第九凹面球面与第十凹面球面。第五透镜5的焦距满足以下条件:

[0061]-1.02《f5/f《-0.72;

[0062]

其中,f5为第五透镜5的焦距;

[0063]

作为进一步方案,第六透镜6左侧为凸向物方球面,第六透镜6、第七透镜7组成胶合透镜u2,胶合面凸向物方,第七透镜7右侧为凹向物方球面,第六透镜6、第七透镜7材质折射率和阿贝数满足以下条件:

[0064]

v7-v6》20;

[0065]

|n7-n6|《0.13;

[0066]

胶合透镜的焦距满足以下条件:

[0067]

0.83《fu2/f《1.27;

[0068]

其中,fu2为胶合透镜u2的焦距。

[0069]

作为进一步方案,第八透镜8为凹向物方的球面负透镜,第九透镜9为凸向物方的球面正透镜,第八透镜8、第九透镜9组成胶合透镜u3,胶合面凸向物方,第八透镜8、第九透镜9的材质折射率满足以下条件:

[0070]

n8-n9》0.3;

[0071]

胶合透镜u3的焦距满足以下条件:

[0072]

0.81《fu3/f《1.25;

[0073]

其中,fu3为胶合透镜u3的焦距。

[0074]

作为进一步方案,第十透镜10为球面正透镜,其焦距满足以下条件:

[0075]

1.62《f10/f《3.5;

[0076]

其中,f10为第十透镜10的焦距。

[0077]

作为进一步方案,镜头,第十一透镜11为凹向物方的球面负透镜,包括第二十一凹面球面与第二十二凹面球面,其焦距满足以下条件:

[0078]-1.18《f11/f《-0.67;

[0079]

其中,f11为第十一透镜11的焦距。

[0080]

作为技术方案的优选,镜头实施例的参数如下表所示:

[0081]

[0082][0083]

本发明提供的半画幅相机镜头的有效焦距为f=53mm,相对孔径为f=1.4,镜头的结构示意图请参考图1。

[0084]

图2为本发明镜头0-0.85视场的mtf曲线,可以看出在空间频率为30处,中心视场的mtf值在0.8以上,0.1-0.85视场的mtf值在0.75以上,镜头成像清晰,性能优越。

[0085]

图3为本发明镜头全视场的场曲和畸变曲线,可以看出子午场曲和弧矢场曲小于

0.1,最大畸变小于1%,均满足成像性能的要求。

[0086]

图4为本发明镜头在0-0.85视场内分别在空间频率为10、20、30、60处的mtf曲线。可以看出mtf曲线从中心视场0到0.85视场整体变化平缓,镜头性能稳定。

[0087]

图5为本发明镜头的相对照度曲线,可以看出边缘的相对照度大于35%,摄影时不会造成暗角,满足成像性能要求。

[0088]

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1