一种极坐标膜厚变化掩模版的设计方法与流程

1.本发明涉及涂层制作技术领域,尤其是一种极坐标膜厚变化掩模版的设计方法。

背景技术:

2.极坐标厚度渐变涂层可应用于照相或摄影中的视场边缘或近轴虚化滤镜,借助此滤镜可直接获取相应虚化的图片或影像,无需在后期借助相关软件算法达到类似目的,借助滤镜更为直接,也更为安全。

3.极坐标厚度渐变涂层的制作多依赖于掩模版(也可写作掩膜板)的特殊设计,掩模版设计无统一标准,达到所需渐变效果即可。实际上,很多具体的渐变实施过程,掩模版的实际结构很依赖实施者的经验或复杂的理论计算,导致具体实施过程耗时较长或需要繁琐的计算。

技术实现要素:

4.本发明的目的是根据上述现有技术的不足,提供了一种极坐标膜厚变化掩模版的设计方法,通过采用极坐标分割的方式配合样条曲线连接离散点,在保证精度的同时,实现掩模版形状的快速设计。

5.本发明目的实现由以下技术方案完成:一种极坐标膜厚变化掩模版的设计方法,用于对掩模版的形状进行设计,所述掩模版设置在蒸发源与基板之间,所述基板在旋转驱动机构的驱动下旋转,所述基板上设置有膜厚变化的涂层,其特征在于:该设计方法包括以下步骤:以基板的旋转中心为极点建立极坐标,在所述极坐标的极轴上设置所述基板上的膜厚变化区域所对应的半径;在半径范围内对所述极坐标进行一定数量的半径分割以及一定数量的角度分割;按照各半径分割点所对应的所述掩模版的各遮挡弧度,以样条曲线或直线连接各半径分割线与各角度分割线之间的交点从而形成所述掩模版的边界线。

6.所述半径分割是以所述基板的旋转中心由内向外的距离进行等分;所述角度分割的分割数与所述半径分割的分割数相同且为等分。

7.所述基板与所述掩模版之间的距离小于所述蒸发源与所述掩模版之间距离的1/10。

8.当所述掩模版为对称形状时,计算掩模版的局部对称单元,而后通过对局部对称单元进行对称镜像的方式获取所述掩模版的完整形状。

9.根据所述基板上的膜厚变化区域的变化对应调整所述极坐标上的半径分割线与角度分割线之间交点的位置,从而实现所述掩模版形状的调整。

10.将待转换的既有基板按其最大掩模半径进行一定数量的等分,获取每个等分所对应的临界点,连接所有等分的所述临界点从而形成转换后的掩模版的边界线,从而实现所述掩模版形状的转换。

11.所述基板上的膜厚变化区域为膜厚渐变,即沿所述基板的旋转中心由内向外的方

向膜厚渐变。

12.本发明的优点是:实现掩模版形状的快速设计,同时保证掩模版的设计精度满足膜厚变化的需要;可实现掩模版形状的快速调整,适应性强,可适用于不同膜厚变化要求的掩模版间的快速变换;使用方便,效率高,大大节约设计时间,利于工艺实施,适于推广。

附图说明

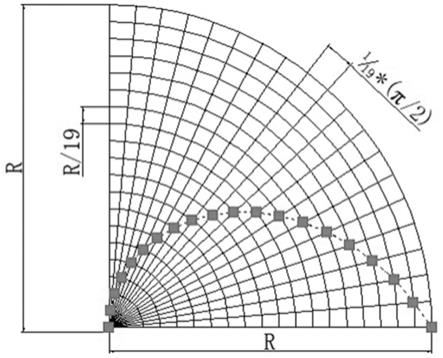

13.图1为本发明中蒸发源、掩模版、基板相对位置示意图;图2为本发明中电源蒸发误差原理图;图3为本发明中极坐标膜厚线性渐变趋势图;图4为本发明中1/4渐变区域的角度及半径等分图;图5为本发明中距离圆心位置与遮挡弧长的关系图;图6为本发明的设计原理图;图7为本发明中1/4掩模版的形状图;图8为本发明中完整掩模版的形状图;图9为本发明中1/4渐变区域上半径x的位置所对应的掩模版区域图;图10为本发明中1/4渐变区域掩模版边缘形状与函数关系图;图11为本发明的验证效果图;图12为本发明中样条曲线连接节点和线段连接节点及等分对比图;图13为本发明应用于掩模版转换时的原始掩膜板示意图;图14为本发明应用于掩模版转换时的步骤图一;图15为本发明应用于掩模版转换时的步骤图二;图16为本发明应用于掩模版快速调整设计的原理示意图。

具体实施方式

14.以下结合附图通过实施例对本发明特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:如图1

‑

16所示,图中标记1

‑

7及各字符分别表示为:蒸发源1、掩模版2、基板3、基板台4、掩模版固定机构5、磁流体机构6、基板台自转轴7、1/2蒸发角θ、掩模版2与蒸发源1间距h、掩模版2与基板3间距d、渐变径r、误差距离δr。

15.实施例:如图1所示,本实施例中极坐标膜厚变化掩模版的设计方法可实施于蒸发成膜工艺之中,以通过蒸发源1在基板3上形成涂层。如图1所示,该蒸发成膜工艺所涉及的装置主要包括蒸发源1、掩模版2以及基板3。其中,基板3装载在基板台4上,在基板台4上设置有基板台自转轴7,该基板台自转轴7穿过磁流体机构6与基板台4相连接固定;当基板台自转轴7外接驱动装置时,基板台4可在基板台自转轴7的驱动下旋转。蒸发源1设置在基板3的下方,掩模版2通过掩模版固定机构5架设在蒸发源1与基板3之间,以实现在基板3上所成的涂层的膜厚变化。

16.结合图1和图2所示,掩模版2与基板3之间的间距d小于掩模版2与蒸发源1间距h,这样可以有效降低镀膜过程中掩模版2边缘对蒸发遮挡的计算复杂度,也保证了蒸发时的发散角较小,可将蒸发源1的模型简化为垂直蒸发模型,有效保证后续的掩模版的设计精

度。

17.在本实施例中,误差距离δr应尽可能小,当

∆

r>r/10时,由此引起的误差将很难被忽略,而,有,即d<h/10时,此方法计算的结果有较好的精度保证。

18.以膜极坐标半径方向膜厚线性渐变为例,即沿基板3的旋转中心自其圆心向外膜厚呈线性渐变,设基板所需渐变区域半径为r,要求极坐标中心膜厚为零,极坐标边缘膜厚为100%,如图3所示,以此要求进行掩模版的设计,具体如下:1)镀膜过程中,掩模版2的不同区域对基板3的对应区域进行遮挡,基板3被掩模版2的遮挡区域无膜厚沉积,基板3没有被掩模版2的遮挡区域将正常膜厚沉积。在同一圆周上,部分区域被掩模版2遮挡,其余区域没有被掩模版2遮挡,因掩模版2与基板3以一定角速度相对运动,故在同一圆周上膜厚分布均匀。以基板3自转一周为一个周期,在一个周期内,掩模版2的遮挡时长决定镀膜的相对厚度,具体地,一个周期内,掩模版的遮挡时长与镀膜的相对厚度成反比,即随着掩模版遮挡时长的增加,膜厚越低;反之,遮挡时长越短,膜厚越高。

19.2)设定掩模版2的形状既上下对称,又左右对称,这样只需计算作为局部对称单元的1/4掩模版形状即可获取完整的掩模版形状,大大提高设计效率。以掩模版2中心为原点建立极坐标系,该掩模版2中心与基板3的旋转中心相重合;以极坐标原点为起点,将1/4极坐标区域的90

°

进行一定数量的角度等分,该等分数量应统筹综合设计精度和设计效率,随着等分数量的提高,其设计精度相应提高,但设计效率则相应下降,本实施例采用19等分,兼顾设计精度和设计效率。同时,以极坐标中心为原点,设定所需渐变区域的半径为r,将r进行相同数量的半径等分(19等分),做出一系列经过不同等分点的1/4圆,如图4所示。各半径等分分割线和各角度等分分割线之间具有交点。

20.3)按照图3所示的膜厚渐变趋势,在基板3的圆心处的膜厚为0%,半径为r的圆周位置的膜厚为100%,从圆心到r膜厚线性渐变,则在半径为0处,一个周期内,掩模版遮挡镀膜需要全时刻遮挡,即1/4周期内,需要遮挡的弧度为π/2,在半径为1/19r处,掩模版遮挡蒸发对应的弧度为:(18/19)*(π/2),在半径为2/19r处,掩模版遮挡蒸发对应的弧度为(17/19)*(π/2),如此类推,在半径为18/19r处,掩模版遮挡蒸发对应的弧度为(1/19)*(π/2)的弧度,在半径为19/19r处,掩模版遮挡蒸发对应的弧度为(0/19)*(π/2)的弧度,相当于无遮挡,详细如图5所示。

21.4)将图5所示的距离圆心位置与遮挡弧长的位置在图4中进行标记,见图6,将此所有的标记点以样条曲线连接,形成的连线以下区域即为掩模版遮挡区域,即1/4掩模版形状,如图7所示。

22.5)将图7中的1/4掩模版形状进行上下镜像,再进行左右镜像,即可获取完整的掩模版形状,如图8所示。

23.将通过本实施例中的设计方法所设计的掩模版与理论情况进行对比,得出本实施例所设计的掩模版可完全保证其精度,满足膜厚渐变的需要,具体如下:以极坐标中心建立直角坐标系,取1/4坐标区域(第一象限),在所需渐变区域设定任一半径x,令0<x<r。因掩模版的遮挡会导致对应的基板区域镀膜减薄,设所需渐变区域边缘,即半径r的圆周上,无掩模版遮挡,相对膜厚为100%,则半径x的圆周上相对膜厚为f(x)=

x/r*100%,且f(x)<100%,则半径x的位置需要有掩模版对蒸镀进行适当的遮挡,以保证满足f(x)=x/r*100%,1/4象限内,x半径的掩模版对蒸发的遮挡弧长l(x)应满足,此式为图3要求线性渐变的边界条件,如图9所示,在图9中有,又,则,而,则,则在1

‑

r范围内,可获取h与m的函数关系,得出1/4掩模版的形状即如图10所示。

24.将图6所示掩模版的20个标记点进行直角坐标标定,带入图10所示函数关系,完全吻合,利用样条曲线拟合出来的边缘形状,也几乎与图10吻合,见图11。因此,通过本实施例的设计方法所设计出的掩模版的形状与掩模版的理论形状吻合度极高,且整个设计过程相较于理论计算大大提高效率,缩短设计时间。

25.本实施例在具体实施时,还可进行如下应用:1)当基板3上的膜厚变化区域进行调整时,可对现有的掩模版进行快速调整设计,使其满足膜厚变化区域调整后的要求。

26.具体而言,根据基板3上的膜厚变化区域的变化对应调整极坐标上的半径分割线与角度分割线之间交点(标记点)的位置,从而实现所述掩模版形状的快速调整。如图16所示,如需如需减少半径x所在圆周的膜厚,减少c%,则只需在在以x为半径的圆周上中拖动样条曲线的节点,使得新旧节点对圆心的夹角增加δa,δa=π/2*c%,即可获取新的样条曲线,从而获取新的掩模版的边界线。

27.2)根据本实施例中的设计方法,可对任意极坐标掩模版进行膜厚分布情况的量化统计,也可将任一形状掩模版转化为具有上下对称和左右对称的等效掩模版。如需将图13所示掩模版转换为具有上下对称和左右对称的等效掩模版。首先,以回转中心为圆心,以x为半径画圆(0<x<r),确认此掩模版在x为半径的圆周上的遮挡角度为:θ1+θ2,如图14所示;接下来建立1/4直角坐标系,如图15所示,可确认1/4掩模版的x半径处的临界点;最后,对最大掩模半径r进行一定数量等分,对每一等分按照相同方法分别确认其1/4半径临界点,对所有临界点连接即可获取1/4掩模版的形状,再进行左右镜像与上下镜像,即可获取完整的转换后的掩模版形状。

28.本实施例在具体实施时:19等分样条曲线连接标记点时的掩模版形状与理论值非常吻合,而在实际使用中,除了样条曲线连接以外,也可采用直线连接。如图12所示,以19等分样条曲线连接节点时的掩模版形状为标准,对于同一等分数量,样条曲线连接明显优于直线连接节点,样条曲线连接节点时,为保证足够的精度,具体分割时,应大于5等分,对于直线连接节点时,应大于10等分。

29.除了本实施例中的膜厚渐变的情况以外,本实施例的设计方法也可应用于其他一些的膜厚变化的情况。例如,与本实施例相反的,即自基板3的旋转中心自内向外膜厚逐渐减小的情况,膜厚变化范围也可以是均匀的或是不均匀的。

30.虽然以上实施例已经参照附图对本发明目的的构思和实施例做了详细说明,但本

领域普通技术人员可以认识到,在没有脱离权利要求限定范围的前提条件下,仍然可以对本发明作出各种改进和变换,故在此不一一赘述。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1