一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜及其制备方法与流程

[0001]

本发明属于透明导电薄膜材料领域,具体涉及一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜及其制备方法。

背景技术:

[0002]

石墨烯作为一种有独特能带结构的二维碳材料,同时具备高透过率和良好的导电性,可作为透明导电材料,在高性能复合材料、柔性显示与柔性电子器件、电化学储能、光电检测与传感器等诸多领域显示出广阔的前景,受到了国际上的广泛关注。

[0003]

目前石墨烯薄膜的制备方法有很多种,其中化学气相沉积法(cvd法)是实现透明石墨烯薄膜量产的主要方法之一。cvd法主要以过渡金属及合金作为石墨烯生长的催化剂和载体,进而生长出大面积、高质量、可控层数的石墨烯。然而由于cvd法制备的石墨烯的多畴特性,以及石墨烯本征载流子浓度较低,石墨烯薄膜方阻偏高,无法满足实际应用需要。

[0004]

现有技术中常采用吸附掺杂降低石墨烯薄膜方阻,即通过掺杂质和石墨烯之间发生电荷转移,掺杂剂主要通过与石墨烯发生电子得失或通过偶极矩改变石墨烯费米能级的位置从而使石墨烯薄膜的载流子密度增加方阻降低。例如cn104409177a公开的一种稳定掺杂的大面积石墨烯透明导电膜规模化制备方法中通过夹层结构提高石墨烯透明导电膜的掺杂效果和稳定性,其首先在初始基体上的石墨烯表面或透明基体表面形成掺杂剂,然后将石墨烯、掺杂剂和透明基体进行结合,最后将石墨烯与初始基体分离,从而制备出稳定掺杂的大面积石墨烯透明导电膜。石墨烯作为掺杂剂的外层保护膜,提高掺杂的稳定性;但样品方阻较高约为500~1000ω/

□

(ω/

□

表示方阻的单位),且提及的稳定性并不是高温稳定性,不能满足某些后续应用的加热、电子产品在制造过程中的工艺需求。cn108305705a公开一种石墨烯复合薄膜及其制备方法和应用,该文献采用“两步掺杂”,第一次掺杂与衬底的剥离同时进行,第二次掺杂可在制得的印有银浆并掺杂有掺杂剂的石墨烯/第一目标基体结构高温后直接通过事先引入到第二目标基体上的掺杂剂进行掺杂。因为该文献公开的方法中第二次掺杂后不再有高温的工艺,这样就保证了第二次掺杂到石墨烯膜的掺杂剂不会经历后续的水洗、高温等的处理工序而发生脱附、分解等一系列变化而损失,从而降低采用单层石墨烯制得的石墨烯复合薄膜的方阻,达到200ω/

□

左右,最小达到175ω/

□

左右,然而,其仍不能满足石墨烯复合薄膜更低方阻条件下的应用需求。

技术实现要素:

[0005]

针对现有技术中存在的问题的一个或多个,本发明的一个方面提供一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备方法,其包括以下步骤:

[0006]

1)提供一双温区系统,并在所述双温区系统中的两个温区分别放置碳氮硼源和衬底,其中所述碳氮硼源中碳源、氮源和硼源按质量比为1:2~10:0.5~1;

[0007]

2)向所述双温区系统内通入还原性气体,分别加热双温区,以在所述衬底的表面沉积形成氮、硼共掺杂石墨烯;

[0008]

3)将所述衬底上的氮、硼共掺杂石墨烯与转移基体贴合,得到转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底;

[0009]

4)将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底上的衬底去除,得到转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯;

[0010]

5)将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯上的氮、硼共掺杂石墨烯与第一目标基体贴合,并除去转移基体,得到氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体;

[0011]

6)在氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体上的氮、硼共掺杂石墨烯一面丝印银浆,对所得印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体进行高温处理;

[0012]

7)在所述印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体上的氮、硼共掺杂石墨烯一面贴合第二目标基体,在所述第二目标基体与氮、硼共掺杂石墨烯贴合的一面预先引入掺杂剂。

[0013]

上述方法中,步骤1)中所述碳氮硼源中碳源为蔗糖、葡萄糖、聚乙二醇、纤维素中的一种或其混合物,氮源为尿素、二氰胺、缩二脲、腈胺、三聚氰胺中的一种或其混合物,硼源为硼酸、氧化硼中的一种或其混合物;所述碳氮硼源中碳源、氮源和硼源按质量比为1:4~10:0.5~1,优选为1:4~8:0.5~1。

[0014]

上述方法中,步骤1)中所述衬底选自au、pt、pd、ir、ru、co、ni、cu中的一种或多种的合金材料。

[0015]

上述方法中,步骤2)中所述还原性气体为氢气、氢气与氮气的混合气体或氢气与氩气的混合气体,所述还原性气体的通入流速为150~300ml/min。

[0016]

上述方法中,步骤2)中所述分别加热双温区中,所述衬底的加热温度为600~1000℃,所述碳氮硼源的加热温度为200~300℃。

[0017]

上述方法中,步骤2)中所述沉积的时间为10min~20min。

[0018]

上述方法中,步骤3)中所述转移基体为pet硅胶保护膜、pet丙烯酸保护膜、pmma硅胶保护膜、pmma丙烯酸保护膜、pi硅胶保护膜或pi丙烯酸保护膜。

[0019]

上述方法中,步骤4)中所述除去转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底上的衬底的方法为化学刻蚀方法,其中所述化学刻蚀方法的具体操作方法为:将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底浸入刻蚀液中进行刻蚀,其中所述刻蚀液中刻蚀剂为过硫酸铵、氯化铁、氯化铜或盐酸双氧水中的至少一种,所述刻蚀液中刻蚀剂的浓度为0.4mol/l~1.5mol/l。

[0020]

上述方法中,步骤5)中所述第一目标基体为聚乙烯薄膜、聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜、聚苯乙烯薄膜或聚氯乙烯薄膜,所述第一目标基体厚度为50~200μm。

[0021]

上述方法中,步骤7)中所述第二目标基体为封装材料,所述封装材料包括:tpu、防水布、防爆膜或oca光学胶,所述第二目标基体的厚度为10~150μm。

[0022]

上述方法中,步骤6)中所述高温处理的温度为125~145℃,处理时间为0.5~2小时。

[0023]

上述掺杂剂为金属氯化物、咪唑类化合物及其衍生物或三唑类化合物及其衍生物中的至少一种,浓度为10mmol/l~60mmol/l;步骤7)中在所述第二目标基体与氮、硼共掺杂石墨烯贴合的一面预先引入掺杂剂的方法为浸泡、喷涂或旋涂。

[0024]

本发明另一方面提供一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜,其包括氮、硼共掺杂石墨

烯膜、设置于该氮、硼共掺杂石墨烯膜两个表面的第一目标基体和第二目标基体,其中在所述氮、硼共掺杂石墨烯膜与所述第一目标基体贴合的一面印有银浆,在所述氮、硼共掺杂石墨烯膜与所述第二目标基体贴合的一面掺杂有掺杂剂。

[0025]

上述氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜在电子器件中的应用也属于本发明的内容。

[0026]

基于以上技术方案提供的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备方法首先采用适量比例掺混的碳氮硼源在一双温区系统中根据cvd法制备在金属衬底表面生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,可以提高石墨烯的电导率,使其方阻降低,并实现氮硼在石墨烯中的稳定掺杂;随后刻蚀去除金属衬底,并转移至第一目标基体,且在氮、硼共掺杂石墨烯表面丝印银浆引线,银浆丝印后需要高温(约135℃)烘烤,这一工艺会使氮、硼共掺杂石墨烯薄膜方阻上升,因此将第二目标基体表面引入掺杂剂后与上述氮、硼共掺杂石墨烯膜贴合,可再次掺杂氮、硼共掺杂石墨烯使其方阻再次降低。可见,本发明采用“两步掺杂”法可以满足石墨烯复合薄膜低方阻的应用需求,第一次掺杂与石墨烯薄膜在金属衬底上的生长同时进行,工艺简单高效;第二次掺杂可在制得的印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构高温后直接通过事先引入到第二目标基体上的掺杂剂进行掺杂,因为第二次掺杂后不再有高温的工艺,这样就保证了第二次掺杂到石墨烯膜的掺杂剂不会经历后续的水洗、高温等的处理工序而发生脱附、分解等一系列变化而损失,从而降低本发明提供的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的方阻,且工艺方法简单高效,制备的石墨烯复合薄膜的厚度也较薄。本发明制备得到的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜可以直接应用于高性能复合材料、柔性显示与柔性电子器件、电化学储能、光电检测与传感器等领域电子器件的制备。

附图说明

[0027]

图1为双温区系统的结构示意图;

[0028]

图2为氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的结构示意图。

具体实施方式

[0029]

在下文中,仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此,附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

[0030]

实施例中描述到的各种材料或试剂的取得途径仅是提供一种实验获取的途径以达到具体公开的目的,不应成为对本发明材料或试剂来源的限制。事实上,所用到的材料或试剂的来源是广泛的,任何不违反法律和道德伦理能够获取的材料或试剂都可以按照实施例中的提示替换使用。

[0031]

在本发明的一个方面,提供一种氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备方法,其包括以下步骤:

[0032]

1)提供一双温区系统,并在所述双温区系统中的两个温区分别放置碳氮硼源和衬底,其中所述碳氮硼源中碳源、氮源和硼源按质量比为1:2~10:0.5~1;

[0033]

2)向所述双温区系统内通入还原性气体,分别加热双温区,以在所述衬底的表面沉积形成氮、硼共掺杂石墨烯;

[0034]

3)将所述衬底上的氮、硼共掺杂石墨烯与转移基体贴合,得到转移基体/氮、硼共

掺杂石墨烯/衬底;

[0035]

4)将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底上的衬底去除,得到转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯;

[0036]

5)将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯上的氮、硼共掺杂石墨烯与第一目标基体贴合,并除去转移基体,得到氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体;

[0037]

6)在氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体上的氮、硼共掺杂石墨烯一面丝印银浆,对所得印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体进行高温处理;

[0038]

7)在所述印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体上的氮、硼共掺杂石墨烯一面贴合第二目标基体,在所述第二目标基体与氮、硼共掺杂石墨烯贴合的一面预先引入掺杂剂。

[0039]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤1)中双温区系统可如图1所示,其包括双温区管式炉1、贯穿所述双温区管式炉1内部的石英管2及电阻丝7;所述双温区管式炉1内设置有用于放置碳氮硼源5的区域3及用于放置衬底6的区域4两个不同的温区,并可以对衬底6和碳氮硼源5分别进行加热。所述电阻丝7位于所述两个温区附近,适于对所述两个温区进行加热。其中放置在区域4的衬底6可选自au、pt、pd、ir、ru、co、ni、cu中的一种或多种的合金材料;放置在区域3的碳氮硼源5中碳源为蔗糖、葡萄糖、聚乙二醇、纤维素中的一种或其混合物,氮源为尿素、二氰胺、缩二脲、腈胺、三聚氰胺中的一种或其混合物,硼源为硼酸、氧化硼中的一种或其混合物;其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:2~10:0.5~1,例如1:2~4:0.5~1、1:4~6:0.5~1、1:6~8:0.5~1、1:8~10:0.5~1、1:2:0.5、1:2:1、1:4:0.5、1:4:0.8、1:4:1、1:6:0.5、1:6:0.8、1:6:1、1:8:1、1:10:0.5、1:10:1等,优选为1:4~10:0.5~1,更优选为1:4~8:0.5~1。

[0040]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤2)中所述还原性气体为氢气、氢气与氮气的混合气体或氢气与氩气的混合气体,在制备过程中,如图1所示,还原性气体从进气口向石英管2内通入,流速为150~300ml/min,最后从出气口排出;在向石英管2内通入还原性气体后,分别加热双温区(即区域3的碳氮硼源5和区域4的衬底6),其中衬底的加热温度为600~1000℃,例如600℃、700℃、800℃、900℃、1000℃等,碳氮硼源的加热温度为200~300℃,例如200℃、250℃、300℃等,使得碳氮硼在衬底6的表面沉积得到氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,沉积的时间为10min~20min,例如10min、15min、20min等。

[0041]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤3)所述转移基体为pet硅胶保护膜、pet丙烯酸保护膜、pmma硅胶保护膜、pmma丙烯酸保护膜、pi硅胶保护膜或pi丙烯酸保护膜,其中转移基体的剥离力保持在(1~20)g/25mm,例如:1g/25mm、2g/25mm、5g/25mm、7g/25mm、10g/25mm、12g/25mm、14g/25mm、16g/25mm、18g/25mm、20g/25mm等。

[0042]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤4)中除去转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底上的衬底的方法为化学刻蚀方法,其中所述化学刻蚀方法的具体操作方法为:将所述转移基体/氮、硼共掺杂石墨烯/衬底浸入刻蚀液中进行刻蚀,其中所述刻蚀液中刻蚀剂为过硫酸铵、氯化铁、氯化铜或盐酸双氧水中的至少一种,所述刻蚀液中刻蚀剂的浓度为0.4mol/l~1.5mol/l。

[0043]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤5)中所述第一目标基体为聚乙烯薄膜、聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜、聚苯乙烯薄膜或聚氯乙烯薄膜,所述第一目标基体厚度为50~

200μm,例如50μm、60μm、70μm、80μm、90μm、100μm、110μm、120μm、130μm、140μm、160μm、180μm、200μm等。

[0044]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤6)中所述高温处理的温度为125-145℃,例如125℃、130℃、135℃、140℃、145℃等,处理时间为0.5-2小时,例如0.5小时、0.8小时、1小时、1.5小时、2小时等。

[0045]

根据本发明的某些实施方式,上述步骤7)中所述第二目标基体为封装材料,所述封装材料包括:tpu、防水布、防爆膜或oca光学胶,所述第二目标基体的厚度为10~150μm,例如10μm、20μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、90μm、100μm、110μm、120μm、130μm、140μm、150μm等;所述掺杂剂为金属氯化物、咪唑类化合物及其衍生物或三唑类化合物及其衍生物中的至少一种,浓度为10mmol/l~60mmol/l,例如10mmol/l、20mmol/l、30mmol/l、40mmol/l、50mmol/l、60mmol/l等;在所述第二目标基体与氮、硼共掺杂石墨烯贴合的一面预先引入掺杂剂的方法为浸泡、喷涂或旋涂。

[0046]

在本发明的另一方面,提供一种由上述方法制备得到的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜,如图2所示,其包括氮、硼共掺杂石墨烯膜12、设置于该氮、硼共掺杂石墨烯膜12两个表面的第一目标基体11和第二目标基体13,其中在所述氮、硼共掺杂石墨烯膜12与所述第一目标基体11贴合的一面印有银浆(图中未示出),在所述氮、硼共掺杂石墨烯膜12与所述第二目标基体13贴合的一面掺杂有掺杂剂14。

[0047]

在本发明的又一方面,还提供了上述的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜在电子器件中的应用。

[0048]

以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0049]

实施例1:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0050]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:2:0.5,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为250℃,区域4的加热温度为900℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为15min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0051]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,利用四探针法检测所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为225ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至260ω/

□

(参见表1)。将厚度30μm的oca光学胶置于苯并三氮唑掺杂液(浓度为20mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的氮、硼

共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为180ω/

□

(参见表1)。

[0052]

实施例2:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0053]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:4:0.5,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氩气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为200℃,区域4的加热温度为1000℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为20min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0054]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为210ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至245ω/

□

(参见表1)。配制苯并三氮唑掺杂液(浓度为30mmol/l),喷涂至20μm的oca光学胶表面,风干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构。此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为155ω/

□

(参见表1)。

[0055]

实施例3:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0056]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:6:1,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为300℃,区域4的加热温度为600℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为20min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0057]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet丙烯酸保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet丙烯酸保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.5mol/l),将pet丙烯酸保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet丙烯酸保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet丙烯酸保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为205ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共

掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至240ω/

□

(参见表1)。配制氯化金掺杂液(浓度为40mmol/l),旋涂至50μm的防爆膜表面,风干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到防爆膜/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得防爆膜/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为150ω/

□

(参见表1)。

[0058]

实施例4:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0059]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:8:0.5,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氩气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为300℃,区域4的加热温度为900℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为10min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0060]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pi硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度0.5mol/l),将pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pvc贴合在一起;撕除pi硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构的方阻为215ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构的方阻升至250ω/

□

(参见表1)。将厚度20μm的oca光学胶置于苯并三氮唑掺杂液(浓度为10mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pvc贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pvc的复合结构的方阻为150ω/

□

(参见表1)。

[0061]

实施例5:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0062]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:10:1,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氩气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为300℃,区域4的加热温度为1000℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为15min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0063]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pi硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pi硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pe贴合在一起;撕除pi硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构的方阻为220ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合

结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构的方阻升至260ω/

□

(参见表1)。将厚度30μm的oca光学胶置于氯化金掺杂液(浓度为20mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pe贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pe的复合结构的方阻为165ω/

□

(参见表1)。

[0064]

实施例6:氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的制备

[0065]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:10:0.5,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为200℃,区域4的加热温度为800℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为20min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0066]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为230ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至265ω/

□

(参见表1)。配制咪唑掺杂液(浓度为20mmol/l),喷涂至50μm的oca光学胶表面,风干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为170ω/

□

(参见表1)。

[0067]

比较例1:

[0068]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:1:0.1,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为200℃,区域4的加热温度为800℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为20min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0069]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为245ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/

pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至280ω/

□

(参见表1)。将厚度30μm的oca光学胶置于苯并三氮唑掺杂液(浓度为20mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为205ω/

□

(参见表1)。

[0070]

比较例2:

[0071]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:20:2,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为300℃,区域4的加热温度为900℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为15min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0072]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制盐酸/双氧水刻蚀液(浓度1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为240ω/

□

(参见表1)。在氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至275ω/

□

(参见表1)。将厚度30μm的oca光学胶置于苯并三氮唑掺杂液(浓度为20mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第二次掺杂,所得oca/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为210ω/

□

(参见表1)。

[0073]

比较例3:

[0074]

如图1所示,在双温区系统中的区域3放置碳氮硼源,其中碳源、氮源和硼源按质量比为1:2:1,在区域4放置铜箔衬底,由进气口向石英管2中通入由氢气与氮气(体积比1:1)的混合气体组成的还原性气体,随后开始加热区域3和区域4,其中区域3的加热温度为250℃,区域4的加热温度为800℃,使碳氮硼在铜箔衬底上沉积,时间为15min,获得在铜箔衬底上生长的氮、硼共掺杂石墨烯薄膜,命名为铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第一次掺杂。

[0075]

利用辊压的方式将铜箔/氮、硼共掺杂石墨烯中的氮、硼共掺杂石墨烯一面与pet硅胶保护膜其中胶的一面贴合在一起,形成pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔的结构;配制苯并三氮唑/盐酸/双氧水刻蚀掺杂液(苯并三氮唑的浓度为20mmol/l,盐酸/双氧水的浓度为1.0mol/l),将pet硅胶保护膜/氮、硼共掺杂石墨烯/铜箔置于该刻蚀液中刻蚀并进行二次掺杂,铜箔完全去除后用去离子水清洗风干,得到pet硅胶保护膜/二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯,此时完成第二次掺杂;采用快速辊压的方法将pet硅胶保护膜/二次掺

杂的氮、硼共掺杂石墨烯其中石墨烯的一面与pet贴合在一起;撕除pet硅胶保护膜得到二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,所得二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为215ω/

□

(参见表1)。在二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的石墨烯一面丝印银浆并图案化处理,处理后将印有银浆并二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构置于烘箱中,135℃烘烤1小时,所得高温处理后的二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻升至235ω/

□

(参见表1)。将厚度40μm的oca光学胶置于苯并三氮唑掺杂液(浓度为10mmol/l)中浸泡,水洗吹干后与高温处理后的印有银浆并二次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet贴合,得到oca/三次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构,此时完成第三次掺杂,所得oca/三次掺杂的氮、硼共掺杂石墨烯/pet的复合结构的方阻为185ω/

□

(参见表1)。

[0076]

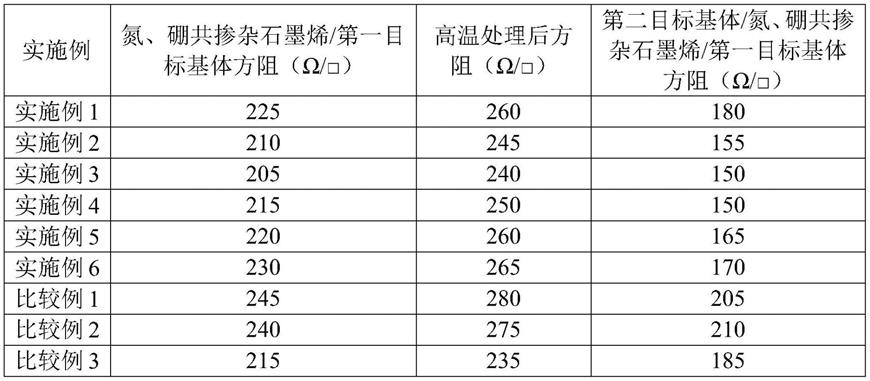

表1:各实施例与比较例的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体,高温处理后结构和第二目标基体/氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体的方阻比较

[0077][0078]

由上表1可知,本发明的各实施例和比较例获得的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构都具有较低的方阻,当经过丝印银浆和高温处理后,各实施例和比较例的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构的方阻都有明显的上升;但经过在第二目标基体表面引入掺杂剂并与氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体贴合后,各实施例和比较例的第二目标基体/氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构的方阻也均有明显的下降。但是,针对实施例1-6和比较例1-2,由于碳氮硼源中碳源、氮源和硼源的比例关系不同,使得实施例1-6获得的第二目标基体/氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构(即本发明提供的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜)相对于比较例1-2具有更低的方阻,甚至要低于专利文献cn108305705a公开的石墨烯复合薄膜的方阻,可见将一定含量的氮硼共掺杂入石墨烯中并未影响石墨烯自身的共轭结构,即未破坏大π键之间的电子传递,进一步保留了石墨烯自身的优异的电导率,进而显著降低氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜的方阻。比较例3获得的复合薄膜相对于实施例1-6获得的复合薄膜在第一目标基体和氮、硼共掺杂石墨烯之间还引入了掺杂剂,这使得比较例3获得的氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构具有较低的方阻,但是在第二目标基体表面再次引入掺杂剂后获得的第二目标基体/氮、硼共掺杂石墨烯/第一目标基体结构并不具有更低的方阻,相对于实施例1-6的氮、硼共掺杂石墨烯复合薄膜相对要高,可能是过多引入掺杂剂可能会导致石墨烯原有的电子传递结构遭到破坏或影响,从而影响石墨烯的电

导率,进而导致制备得到的复合薄膜的方阻较高。

[0079]

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1