一种活性氢氧化镁的制备方法

1.本发明属于无机合成领域,尤其涉及一种活性氢氧化镁的制备方法。

背景技术:

2.最近几年,因氢氧化镁具有熔点高,稳定性强,粒径较小,表面积较大, 隔热效果好等优点,所以关于氢氧化镁的制备方法不断涌现。其常用于阻燃 剂,分析试剂,隔热涂层,废水处理等领域。虽然已经存在石灰中和法,氢 氧化钠制备法,氨气制备法等方法,但现有的活性氢氧化镁制备方法或成本 昂贵,或污染环境。至今没有一种氢氧化镁的制备方法能同时做到高纯度, 无污染,产品纯度高,无杂质和重金属,原料简易,操作简便并可用于大规 模工厂生产等特点。

技术实现要素:

3.本发明目的在于提供一种活性氢氧化镁的制备方法,以解决现有技术方 法制备氢氧化镁时产物纯度不高,环境污染严重等的技术问题。

4.为实现上述目的,本发明的一种活性氢氧化镁的制备方法的具体技术方 案如下:

5.一种活性氢氧化镁的制备方法,包括以下步骤,且按照以下步骤顺次进 行:

6.步骤一:分别称取氧化镁和蒸馏水,配置质量分数为6.25%的氧化镁溶 液;

7.步骤二:将步骤一得到得氧化镁溶液置于90

°

温度下加热水浴搅拌,得 到氧化镁和氢氧化镁混合物浆液;

8.步骤三:将步骤二所得氧化镁和氢氧化镁混合物浆液转移至石英玻璃碳 化管中,在30

°

条件下水浴加热,同时通入二氧化碳至石英玻璃碳化管中, 至混合溶液ph为7,得到三水碳酸镁白色浆液;

9.步骤四:将步骤三所得三水碳酸镁白色浆液80

°

条件下水浴搅拌加热, 并依次加入氢氧化钠和分散剂硬脂酸,得到白色活性氢氧化镁浆液;

10.步骤五:将步骤四得到的活性氢氧化镁浆液真空抽滤后转移至80

°

烘箱 中烘干24h,得到活性氢氧化镁。

11.进一步,所述步骤四中分散剂硬脂酸的添加量是氧化镁质量的5%,且 需溶解于乙醇和氢氧化钠混合溶液中并置于80

°

条件下水浴加热,至完全溶 解后转移至温度为80

°

的步骤三所得三水碳酸镁浆液中。

12.进一步,所述步骤四中分散剂硬脂酸(sa)溶解于溶于质量分数为22.3% 的乙醇和质量分数为7%的氢氧化钠混合溶液。

13.进一步,所述步骤四中氢氧化钠的质量分数为氧化镁质量的200%。

14.进一步,所述活性氢氧化镁为堆叠型片状。

15.进一步,所述活性氢氧化镁粒径为0.1um~0.3um。

16.进一步,还包括步骤六:实验所产出的副产物na2co3,可以通过抽滤等 固液分离手段提取出来,用于碳酸钙的工业生产。

17.本发明的一种活性氢氧化镁的制备方法具有以下优点:本发明制备方法 简单,可以得到堆叠型片状氢氧化镁,具有耐热好,粒径小,表面积大等特 点;

18.本发明具有高纯度,无污染,无杂质,原料简易,操作简便等优点。该 制备方法所得产物的各项性能与工业生产的氢氧化镁相近。为贯彻环保理 念,本发明使用二氧化碳气体代替传统工业生产方法的氨气,从而减少对环 境的污染,降低生产成本。且通过硬脂酸制备氢氧化镁,成本低廉,产率较 高,反应条件温和,易于实现工业生产,具有非常高的工业生产价值和科研 前景。

附图说明

19.图1为本发明中实例1

‑

实施例3中使用的氢氧化镁的扫描电镜图。

20.图2为本发明中实例1中氢氧化镁/硬脂酸复合物的扫描电镜图。

21.图3为本发明中实例2中氢氧化镁/硬脂酸复合物的扫描电镜图。

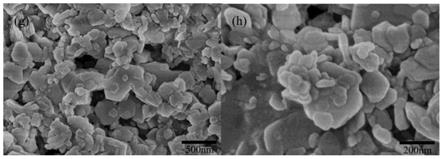

22.图4为本发明中实例3中氢氧化镁/硬脂酸复合物的扫描电镜图。

23.图5为mg(oh)2、mg(oh)2@sa

‑

3、mg(oh)2@sa

‑

4、mg(oh)2@sa

‑

5的xrd 谱图。

24.图6为不同质量分数的硬脂酸对mg(oh)2和mg(oh)2@sa进行改性后的红 外光谱图。

具体实施方式

25.为了更好地了解本发明的目的、结构及功能,下面结合附图,对本发明 一种活性氢氧化镁的制备方法做进一步详细的描述。

26.本发明针对这一现象,在前人的不断努力的基础上,本发明以氧化镁, 二氧化碳,氢氧化钠,硬脂酸为生产原料,三水碳酸镁为中间产物发明的制 备方法,以备方法,以为原理探究氢氧化镁的制备途径,并探究制备途中各个因素对制备产 物的影响。该制备途径具有方法新颖,流程简单,有经济效益等特点,具有 广阔的发展前景。突出绿色可循环特点,解决生产原料昂贵,生产环境恶劣 等问题。实验所产出的副产物na2co3,可以通过抽滤等固液分离手段提取出 来,以为原理用于 碳酸钙的工业生产,并也可达到naoh的循环利用。

27.本发明获得氢氧化镁/硬脂酸复合物产品,其结构为堆叠型片状,本发 明采取的具体实施方法为:

28.将20g氧化镁转移至300ml蒸馏水中,在90

°

温度下水浴加热搅拌1h 后获得氧化镁浆液。将氧化镁浆液转移至碳化石英管中,在30

°

水浴加热下 以5l/min的速率通入二氧化碳1h,至ph为7后得到三水碳酸镁浆液。将 40g氢氧化钠溶解于100ml水中,制得氢氧化钠溶液后转移至三水碳酸镁浆 液后在80

°

水浴加热搅拌0.5h后制得氢氧化镁浆液。将质量分数为3%~5%硬脂酸和5g氢氧化钠溶于20ml无水乙醇溶液和50ml水的混合溶液后, 转移至80

°

水浴加热0.5h。

29.待硬脂酸完全溶解后转移至氢氧化镁浆液中制得硬脂酸/氢氧化镁复合 物白色

浆液,真空抽滤后,转移至80

°

烘箱中,烘干24h后可得硬脂酸/氢 氧化镁复合物产品。

30.活化度测试:

31.利用氢氧化镁表面被硬脂酸处理过后的疏水性特性,测定硬脂酸包覆氢 氧化镁的程度;

32.先称取5g氢氧化镁于40

‑

50ml蒸馏水中。用量筒称取200ml蒸馏水后 转移至250ml分液漏斗中后,将样品一次性加入分液漏斗中后再次加蒸馏水 至200ml。以120次/min的速度反复震摇分液漏斗1min。将震摇后的分液漏 斗轻放漏斗架上,静置20

‑

30min后,待溶液分层平稳后一次性将下沉氢氧 化镁通过分液漏斗下端转移至预先准备好烧杯中,并将其转移至恒温干燥箱 (60℃)。待干燥至恒重,称量质量。

33.根据公式ω=[m

‑

(m2‑

m1)/m]

×

100%

[0034]

m

‑

试料的质量数值,单位为克(g);

[0035]

m1‑

烧杯的质量数值,单位为克(g);

[0036]

m2‑

烧杯和未被硬脂酸包覆的氢氧化镁的质量数值,单位为克(g);

[0037]

ω

‑

活化度;

[0038]

电镜测试:

[0039]

图1为氢氧化镁电镜图,因为硬脂酸依附在氢氧化镁上为薄膜状,所以 电镜下无法直接到观察到硬脂酸。

[0040]

测试步骤为标准冷场电镜测试步骤。

[0041]

图1(a)和图1(b)分别为mg(oh)2的50.0k倍和90.0k倍的fesem图,从 图1(a)可以看出,未改性的mg(oh)2为片状结构,存在大量的堆积和团聚现 象。从图1(b)可以看出,未改性的mg(oh)2粒径约为50

‑

200nm,表面光滑。

[0042]

实施例1

[0043]

将20g氧化镁转移至300ml蒸馏水中,在90

°

温度下水浴加热搅拌1h 后获得氧化镁浆液。将氧化镁浆液转移至碳化石英管中,在30

°

水浴加热下 以5l/min的速率通入二氧化碳1h,至ph为7后得到三水碳酸镁浆液。将 40g氢氧化钠溶解于100ml水中制得氢氧化钠溶液后,转移至三水碳酸镁浆 液后在80

°

水浴加热搅拌0.5h制得氢氧化镁浆液。将0.6g硬脂酸和5g 氢氧化钠溶于20ml无水乙醇溶液和50ml水的混合溶液后转移至80

°

水浴加 热0.5h。

[0044]

待硬脂酸完全溶解后转移至氢氧化镁浆液中制得硬脂酸/氢氧化镁复合 物白色浆液,真空抽滤后,转移至80

°

烘箱中,烘干24h后可得硬脂酸/氢 氧化镁复合物产品,记录为mg(oh)2@sa

‑

3。将所得产品进行活化度测试,测 试结果为81.2%。

[0045]

实施例2

[0046]

将20g氧化镁转移至300ml蒸馏水中,在90

°

温度下水浴加热搅拌1h 后获得氧化镁浆液。将氧化镁浆液转移至碳化石英管中,在30

°

水浴加热下 以5l/min的速率通入二氧化碳1h,至ph为7后得到三水碳酸镁浆液。将 40g氢氧化钠溶解于100ml水中制得氢氧化钠溶液后,转移至三水碳酸镁浆 液后在80

°

水浴加热搅拌0.5h制得氢氧化镁浆液。将0.8g硬脂酸和5g 氢氧化钠溶于20ml无水乙醇溶液和50ml水的混合溶液后转移至80

°

水浴加 热0.5h。

[0047]

待硬脂酸完全溶解后转移至氢氧化镁浆液中制得硬脂酸/氢氧化镁复合 物白色

浆液,真空抽滤后,转移至80

°

烘箱中,烘干24h后可得硬脂酸/氢 氧化镁复合物产品,记录为mg(oh)2@sa

‑

4。将所得产品进行活化度测试,测 试结果为85.6%。

[0048]

实施例3

[0049]

将20g氧化镁转移至300ml蒸馏水中,在90

°

温度下水浴加热搅拌1h 后获得氧化镁浆液。将氧化镁浆液转移至碳化石英管中,在30

°

水浴加热下 以5l/min的速率通入二氧化碳1h,至ph为7后得到三水碳酸镁浆液。将 40g氢氧化钠溶解于100ml水中制得氢氧化钠溶液后,转移至三水碳酸镁浆 液后在80

°

水浴加热搅拌0.5h制得氢氧化镁浆液。将1g硬脂酸和5g氢 氧化钠溶于20ml无水乙醇溶液和50ml水的混合溶液后转移至80

°

水浴加热 0.5h。

[0050]

待硬脂酸完全溶解后转移至氢氧化镁浆液中制得硬脂酸/氢氧化镁复合 物白色浆液,真空抽滤后,转移至80

°

烘箱中,烘干24h后可得硬脂酸/氢 氧化镁复合物产品,记录为mg(oh)2@sa

‑

5。将所得产品进行活化度测试,测 试结果为89.2%。

[0051]

对本实施例1

‑

实施例3中得到的硬脂酸/氢氧化镁复合物产品 mg(oh)2@sa

‑

3、mg(oh)2@sa

‑

4、mg(oh)2@sa

‑

5进行测试,分别得到如图2、 图3和图4所示的电镜图,首先mg(oh)2@sa

‑

3代表由实施例1中硬脂酸添 加量为3%得到的硬脂酸/氢氧化镁复合物产品,mg(oh)2@sa

‑

4代表由实施 例2中硬脂酸添加量为4%得到的硬脂酸/氢氧化镁复合物产品, mg(oh)2@sa

‑

5代表由实施例3中硬脂酸添加量为5%得到的硬脂酸/氢氧化 镁复合物产品;

[0052]

从图2(c)可以看出,大部分mg(oh)2@sa

‑

3的表面为片状结构,仍有大 量的络合物堆积,mg(oh)2的分散性并没有得到很好的改善,分析原因为:加 入的sa量太少。从图2(d)可以看出,mg(oh)2@sa

‑

3的粒径约为50

‑

200nm, 表面光滑。

[0053]

由图3(e)可以看出,mg(oh)2@sa

‑

4的分散性得到了改善,但仍有许多 mg(oh)2@sa

‑

4颗粒存在团聚现象。复合粒子的表面仍然是光滑的,但一些核 没有长大。从图3(f)可以看出,mg(oh)2@sa

‑

4的粒径约为50

‑

200nm,表面 光滑。

[0054]

从图4(g)可以看出,mg(oh)2的弥散得到了很大的改善,晶核已经基本 成熟。mg(oh)2的层状形貌没有变化,而mg(oh)2@sa

‑

5的表面更加光滑。从 图4(h)可以看出,mg(oh)2@sa

‑

5的粒径约为50

‑

200nm。其原因是mg(oh)2晶体表面吸附sa的有机基团使表面有机化,mg(oh)2的表面性质由“亲油疏 水”变为“亲油疏水”,降低了mg(oh)2颗粒的团聚,增加了表面的光滑性, 有效降低了表面能,mg(oh)2的分散性得到了很大的改善。

[0055]

综上可知,当sa的添加量为5%时,mg(oh)2颗粒表面光滑且分散最佳, sa与mg(oh)2的最佳质量比为0.05。

[0056]

对实施例1

‑

实施例3中得到的mg(oh)2@sa

‑

3、mg(oh)2@sa

‑

4、 mg(oh)2@sa

‑

5分别进行x射线衍射测试,测试结果如图5所示;

[0057]

根据图5中mg(oh)2和不同硬脂酸添加物改性mg(oh)2@sa复合材料的 xrd测试结果。x射线衍射峰出现在2θ=18.8

°

、33.82

°

、36.58

°

、38.26

°

、 44.08

°

、45.4

°

、50.98

°

、58.96

°

和62.44

°

处,与炭化法制备mg(oh)2有关。各峰的位置和信号强度符合标准衍射谱。样品a为改性前的氢氧化镁 样品(图5中标注为a)。通过图5的图谱可以证明硬脂酸与氢氧化镁成功复 合,结晶度也随着硬脂酸质量分数的增加而增加(图5中标注为b

‑

d)。

[0058]

从图5可以看出,改性后的mg(oh)2@sa的衍射峰位置与未改性的 mg(oh)2基本相同。结果表明,合成的样品为mg(oh)2@sa,具有相同的晶格 结构。它仍然是一个晶体结构,因为每个衍射峰的位置基本上是相同的。结 果表明,在浆料中加入硬脂酸和二氧化碳空气

搅拌的条件下,氢氧化镁的晶 体结构没有被破坏,可以保持。

[0059]

对实施例1

‑

实施例3中得到的mg(oh)2@sa

‑

3、mg(oh)2@sa

‑

4、 mg(oh)2@sa

‑

5分别进行红外测试,测试结果如图6所示;

[0060]

mg(oh)2和改性mg(oh)2@sa的主红外吸收峰位置没有明显变化。从图6 中的a可以看出,氢氧化镁中o

‑

h的特征吸收峰位于3696cm

‑1处。其中,在 1444cm

‑1处的红外吸收峰属于副产物碳酸钠co

32

‑

的伸缩振动模式。在866cm

‑1处的红外吸收峰属于碳酸钠co2‑2的弯曲振动模式。499cm

‑1处的峰值位置为 mg

‑

o(图6中的a)。改性mg(oh)2@sa

‑

3的2918cm

‑1和2850cm

‑1处出现c

‑

h振 动峰(图6中的b)。硬脂酸盐离子的c=o键伸缩振动峰出现在1776cm

‑1附近。 结果表明:硬脂酸在mg(oh)2表面有吸附作用。

[0061]

如图6所示,随着硬脂酸质量分数的逐渐增加,mg

‑

o和o

‑

h的峰值强度 逐渐减小,c

‑

h和c=o的峰值强度逐渐增大,这种情况下与我们所预期的一致。

[0062]

可以理解,本发明是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉 的,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行 各种改变或等效替换。另外,在本发明的教导下,可以对这些特征和实施例 进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本发明的精神和范围。因此, 本发明不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本技术的权利要求范 围内的实施例都属于本发明所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1