一种长效多功能型叶面肥及其制备方法与流程

1.本技术涉及新型肥料领域,更具体地说,它涉及一种长效多功能型叶面肥及其制备方法。

背景技术:

2.叶面肥与叶面施肥技术的应用是人们认识植物叶面营养吸收规律的重大突破,叶面施肥打破了土壤根部施肥的传统方式,作为对作物土壤施肥的一种直接、高效的辅助措施,叶面施肥已成为现代农业生产中一项重要的施肥技术,也促进了叶面肥快速的发展。

3.虽然叶面肥的种类、功能都不断增加,但目前叶面肥普遍存在肥效期短、施用频次多、喷肥成本远高于肥料本身成本的问题。相关技术中,叶面肥含有硫酸铜、乙二胺四乙酸、磷酸二氢钾、硫酸锰、复合稀土、硼酸、十二烷基磺酸纳、尿素、黄腐酸、己酸二乙氨基乙醇酯、复合氨基酸、微生物菌剂、氨水。该叶面肥虽然含有氮磷钾及部分微量元素,但微量元素为硫酸盐形态,虽然添加叶面肥中添加了乙二胺四乙酸,但在叶面肥制备过程中其反应条件不能全部生成edta螯合型态微量元素;另外添加的稀土元素、己酸二乙氨基乙醇酯都存在安全、环境风险;该叶面肥除了提供基本的营养元素外,只有抗蒸腾功能突出,但不具备抗寒、抗旱等功能,效果相对单一,并且该叶面肥的施用频次为15

‑

16天1次,增加了叶面喷施时的施用成本。

技术实现要素:

4.为了提供一种功能多样且缓释时间较长的叶面肥,本技术提供一种长效多功能型叶面肥及其制备方法,解决现有叶面肥存在的肥效期短、施用频次高、功能单一等问题。

5.第一方面,本技术提供一种长效多功能型叶面肥,采用如下技术方案:一种长效多功能型叶面肥,包括如下原料,聚亚甲基脲溶液、硝酸钾、一水硫酸镁、edta

‑

cu、edta

‑

fe、edta

‑

zn、硼酸、钼酸铵、矿源黄腐酸钾、氨基酸、有机酸、维生素、丙羟基环糊精、芸苔素内脂、水杨酸钠、甜菜碱、有机酸钛、表面活性剂、消泡剂、去离子水。

6.优选的,包括以下重量份数的原料,聚亚甲基脲溶液20

‑

60份,尿素0.1

‑

0.5份,硝酸钾5

‑

16份,一水硫酸镁1

‑

8份,edta

‑

cu 0.1

‑

0.5份,edta

‑

fe 1

‑

3份,edta

‑

zn 0.5

‑

2份,硼酸1

‑

3份,钼酸铵0.005

‑

0.5份,矿源黄腐酸钾1

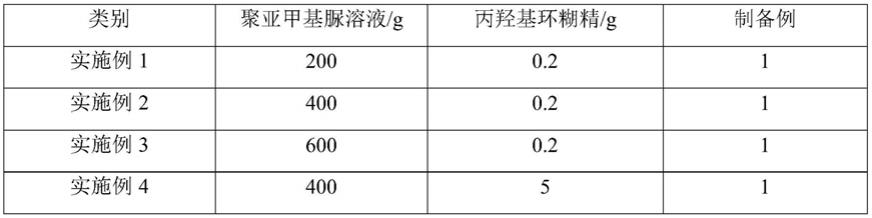

‑

10份,氨基酸0.1

‑

2份,有机酸1

‑

4份,维生素0.001

‑

0.1份,丙羟基环糊精0.01

‑

1份,芸苔素内酯0.05

‑

1份,水杨酸钠0.05

‑

2份,甜菜碱0.1

‑

3份,有机酸钛1

‑

5份,表面活性剂0.1

‑

1份,消泡剂0.05

‑

0.2份,去离子10

‑

40份。

7.通过采用上述技术方案,本技术中加入聚亚甲基脲溶液,在氮营养元素方面效果显著,聚亚甲基脲溶液相比尿素、硝酸铵、硫酸铵等常规氮源具有以下优势:第一、抗挥发能力强,叶面肥持效期较短的一个重要原因就是叶面肥喷施到叶面上容易挥发,部分养分会随水分的挥发损失掉一部分,其中氨挥发是氮素营养损失的主要途径。而聚亚基脲溶液具有抗蒸发效果,能保证其它养分,如维生素等,不会在叶片上析晶,从而有利于作物对其它养分的吸收。聚亚甲基脲溶液不仅可以降低整个叶面肥体系的液体

挥发,而且可显著降低氨挥发损失。

8.第二、提供缓释氮源。肥料在植物体内的吸收和传导,这一过程的主要影响因素是肥料本身的性质与载体决定的,无论是尿素还是硝酸铵都存在肥效过快的特点,聚亚甲基脲溶液中的缓释氮具有缓慢释放,长久释放的特点,有效提高了肥料的长效性与利用率。

9.聚亚甲基脲溶液具有以上两点优势,不仅保证了本技术的叶面肥中氮元素的稳定长效,还延长了其它营养成分在叶片上的有效附着时间,提高了利用效率。另外,氨基酸、维生素能够调控植物的碳氮代谢,有利于光合产物的合理转运和分配;而有机酸、有机酸钛、还有edta

‑

fe、硫酸镁能促进植物的净光合速率,从而产生更多的光合产物,光合产物的合理转运、分配才能保证植物的高产、优产。

10.所述聚亚甲基脲溶液中含氮量n≥29%,其中缓释氮源n≥25%,酰胺态氮源n≥4%。

11.不同链长的含氮聚合物中养分的分解释放时间不同,聚甲基脲聚合物比例不同,所具有不同的水溶性氮含量不同。聚合物中含氮量过高即分子链越长,聚合度越高,就越难分解,即氮释放速率越慢,缓释期越长;含氮量过低,缓效营养成分不足,不能满足作物不同时期的生长需求,起不到长效、缓释的功效。通过采用上述技术方案,由于采用聚亚甲基脲溶液中含缓释氮源n≥25%,酰胺态氮源n≥4%,因此,获得长久释放的特点,持效期可达8

‑

12周,在保证安全分解的同时,有效地提高肥料的长效性与利用率效果。

12.另外,本技术加入了水杨酸钠、甜菜碱,其中水杨酸钠可进入植物体内直接激活许多与抗性有关的酶系统活性;同时水杨酸钠还参与植物体内茉莉酸代谢调节,茉莉酸可增强植物对多种胁迫的抗逆能力;甜菜碱是非常重要的植物渗透调节物质,对于植物增强抗逆性,比如抗盐碱,耐旱均十分重要。

13.优选的,所述氨基酸包括脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸。

14.优选的,氨基酸中的脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸重量份配比为(0.5

‑

3.5):(0.2

‑

2.0):(1.4

‑

4.8):(1.4

‑

4.8):(2.2

‑

4.5)。

15.通过采用上述技术方案,氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一,是构建细胞、修复组织的基础材料。氨基酸对植物的营养贡献不只是提供氮源,还对植物的生理代谢有不可低估的影响。脯氨酸分子中吡咯环在结构上与血红蛋白密切相关。本技术所应用的氨基酸中的甲硫氨酸、苯丙氨酸,在特定比例条件下,可作为植物激素合成的前体,其中甲硫氨酸是乙烯合成的前体,苯丙氨酸是苯乙酸、花青苷合成的前体,对瓜果类作物的靓色增甜均具有微量高效的作用。

16.优选的,所述维生素包括硫胺素、烟酰胺、半叶素。

17.优选的,所述维生素中硫胺素、烟酰胺、半叶素重量份配比为(0.1

‑

5.0):(0.1

‑

5.0):(0.5

‑

5.0)。

18.通过采用上述技术方案,本技术应用的氨基酸为脯氨酸、焦谷氨酸及四甲基戊二酸,结合芸苔素内酯、维生素等功能性成分,可高效调控植物的碳氮代谢,可调节植物体内氨基酸和蛋白质的合成,提高二氧化碳固定效率及光合效能,提高作物生长速率,促进植物对营养元素的高效吸收,提高养分的利用率。

19.优选的,所述有机酸包括葡萄糖酸、5

‑

氨基乙酰丙酸。

20.优选的,葡萄糖酸、5

‑

氨基乙酰丙酸重量份配比为(4.5

‑

9.5):(0.5

‑

6.5)。

21.进一步优选的5

‑

氨基乙酰丙酸为糠醛转化法生产。

22.通过采用上述技术方案,本技术中叶面肥中加入5

‑

氨基乙酰丙酸(5

‑

ala),可在作物中作为某种信号物质发挥作用,调节叶绿素的合成,抑制植物的暗呼吸,扩大植物气孔的开合度,从而提高作物净光合速率;同时,5

‑

ala与微量元素(镁、铁、钴等)组合在一起能有效促进植物生长,提高植物的抗旱、抗寒能力,还能提高作物内硝酸还原酶的活性,促进作物对氮肥的吸收。

23.优选的,所述有机酸钛包括抗坏血酸钛、柠檬酸钛中一种或两种,进一步优选的有机酸钛含钛量(ti)≥5%。

24.通过采用上述技术方案,本技术所应用的有机酸钛组合物,钛元素在植物体内,能提高植株叶绿素含量,增强光合作用和干物质积累;增强植物体内新陈代谢,提高多种酶的活性,如过氧化氢酶、过氧化物酶、硝酸还原酶、果糖

‑

1,6

‑

二磷酸酶、脂肪氧合酶以及根瘤菌的固氮酶等;促进植物对营养元素的吸收和转运,提高植物的抗逆性;尤其是在低温寡照环境条件下,对促进植物光合作用、维持正常生长具有重要意义。当抗坏血酸钛与柠檬酸钛配合使用时,二者的加入比例为1:(1

‑

1.5)。

25.优选的,所述表面活性剂包括十二烷基磺酸钠、有机硅溶液、聚乙二醇。

26.优选的,十二烷基磺酸钠、有机硅溶液、聚乙二醇重量份配比为(2.5

‑

6.5):(1.5

‑

5.5):(0.5

‑

2.5)。

27.通过采用上述技术方案,表面活性剂可以降低叶面肥喷施液滴表面张力,增加叶面的展着性和黏着性,减少叶面肥液滴的弹跳和滚落,增加抗雨水冲刷能力,延长滞留时间,促进养分叶面吸收,具有保湿、黏着、助渗作用。在叶面肥里加入表面活性剂,能够增长其他原料在植物叶面上的附着时间,减少养分的流失。

28.第二方面,本技术提供一种长效多功能型叶面肥的制备方法,采用如下的技术方案:一种长效多功能型叶面肥的制备方法,包括以下步骤,s1:在反应釜中加入20

‑

60%去离子水,再将丙羟基环糊精、芸苔素内酯、维生素以及氨基酸按比例依次加入反应釜内,将反应釜加热保温,并持续搅拌8

‑

12h,使加入的原料充分包合,制备成a液备用;s2:在另一反应釜中加入40

‑

80%去离子水,再按照比例将聚亚甲基脲溶液加入到反应釜中,将反应釜加热保温,在持续搅拌下,按比例依次加入尿素、硝酸钾、一水硫酸镁、edta

‑

cu、edta

‑

zn、edta

‑

fe、硼酸、钼酸铵、有机酸、水杨酸钠和甜菜碱,制备成b液;s3:将a液加入到b液中,搅拌后加入有机酸钛,加入矿源黄腐酸钾直至溶解完毕,用氢氧化钾或柠檬酸调整叶面肥溶液ph在5.5

‑

7.5区间,加入表面活性剂,并搅拌10

‑

30分钟至所有物料混合、溶解均匀;s4:向反应釜中加入消泡剂,并逐渐降至室温。

29.通过采用上述技术方案,本技术应用的环糊精分子包合技术,将用量小、效果强、易损失的芸苔素内脂、维生素、氨基酸等功能性成分进行了包合,实现了对上述物质的增溶、提高了稳定性、改善了植物利用度。更重要的是通过环糊精包合技术,可以实现上述物质的缓释,使其在植物叶片上可以缓慢释放,实现长效功能。

30.本技术中的叶面肥加入聚亚甲基脲溶液、丙羟基环糊精、表面活性剂及其他的原料,丙羟基环糊精能够使用量少、效果好的功能性成分进行包合。再通过表面活性剂将丙羟

基环糊精包合的成分附着在植物表面上,再通过聚亚甲基脲溶液的作用,使成分挥发性降至最低,能够达到叶面肥的缓释效果,且具有较多的不同功能。

31.1、由于本技术中各原料之间相互配合,减少作物生育期内的叶面肥喷施次数、降低人工成本,施肥次数少且能达到很好的效果,契合农民实际需求和政府倡导的节肥增效目标,具有重要的社会意义;2、本技术的长效功能型叶面肥具有养分缓释、叶片附着能力强、养分易被吸收等特点,还具有调节植物碳氮代谢、提高农产品品质、提高植物净光合速率、促进植物产生系统诱导抗性和系统获得性抗性,提高抗寒、抗蒸腾、抗盐碱等抗逆能力;3、本技术采用环糊精分子包合技术,操作方法简单、生产工艺条件容易实现,使原料的稳定性更高,能够实现速效,且微量的原料也能缓慢释放。

具体实施方式

32.以下结合实施例与对比例对本技术作进一步详细说明。

33.原料本技术中使用的原料均可通过市售购得。

34.制备例制备例1氨基酸的复配,其中脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸的比例为4:0.1:3:5:4;维生素的复配,其中硫胺素、烟酰胺、半叶素的比例为2:3:1.2;有机酸的复配,其中葡萄糖酸与5

‑

氨基乙酰丙酸的比例为8:4.5;表面活性剂的复配,其中十二烷基磺酸钠、有机硅溶液与聚乙二醇的比例为4:3:1。

35.制备例2氨基酸的复配,其中脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸的比例为2:1.8:3:3.5:4;维生素的复配,其中硫胺素、烟酰胺、半叶素的比例为6:0.1:5;有机酸的复配,其中葡萄糖酸与5

‑

氨基乙酰丙酸的比例为8:4.5;表面活性剂的复配,其中十二烷基磺酸钠、有机硅溶液与聚乙二醇的比例为4:3:1。

36.制备例3氨基酸的复配,其中脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸的比例为2:1.8:3:3.5:4;维生素的复配,其中硫胺素、烟酰胺、半叶素的比例为2:3:1.2;有机酸的复配,其中葡萄糖酸与5

‑

氨基乙酰丙酸的比例为3:4.5;表面活性剂的复配,其中十二烷基磺酸钠、有机硅溶液与聚乙二醇的比例为4:3:1。

37.制备例4氨基酸的复配,其中脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸的比例

为2:1.8:3:3.5:4;维生素的复配,其中硫胺素、烟酰胺、半叶素的比例为2:3:1.2;有机酸的复配,其中葡萄糖酸与5

‑

氨基乙酰丙酸的比例为8:4.5;表面活性剂的复配,其中十二烷基磺酸钠、有机硅溶液与聚乙二醇的比例为1:3:1。

38.制备例5氨基酸的复配,其中脯氨酸、焦谷氨酸、苯丙氨酸、甲硫氨酸、四甲基戊二酸的比例为2:1.8:3:3.5:4。

39.维生素的复配,其中硫胺素、烟酰胺、半叶素的比例为2:3:1.2;有机酸的复配,其中葡萄糖酸与5

‑

氨基乙酰丙酸的比例为8:4.5;表面活性剂的复配,其中十二烷基磺酸钠、有机硅溶液与聚乙二醇的比例为4:3:1。

40.实施例与对比例一种长效多功能型叶面肥的制备方法,包括以下步骤,s1:在反应釜中加入120g去离子水,再将0.2g丙羟基环糊精、5g芸苔素内酯、0.5g维生素以及15g氨基酸依次加入反应釜内,将反应釜加热至50℃并保持恒定,设定反应釜转速为450rpm,持续器搅拌10h,充分包合后,制备成a液备用;s2:在另一反应釜中加入180g去离子水,将200g的聚亚甲基脲溶液加入到反应釜中,将反应釜加热保温,在持续搅拌下,依次加入3g尿素、100g硝酸钾、50g一水硫酸镁、3g edta

‑

cu、12g edta

‑

zn、20g edta

‑

fe、15g硼酸、3g钼酸铵、30g有机酸、16g水杨酸钠和20g甜菜碱,制备成b液备用;s3:将a液加入到b液中,搅拌后加入35g有机酸钛,并在持续搅拌下,加入50g矿源黄腐酸钾直至溶解完毕,用氢氧化钾或柠檬酸调整叶面肥溶液ph为6.5,加入6g表面活性剂,并搅拌20min至所有物料混合、溶解均匀;s4:向反应釜中加入消泡剂10g,去除加入表面活性剂后因搅拌产生的泡沫,并逐渐降至室温。

41.利用上述制备方法制备实施例1

‑

9与对比例1

‑

6,其中聚亚甲基脲溶液、丙羟基环糊精与制备例的加入量如表1所示。

42.表1实施例与对比例内的原料

*表1中

“‑”

表示不加的意思,如对比例1中,表示不加入聚亚甲基脲溶液。

43.对比例5对比例5与实施例9的区别在于,对比例5中不加水杨酸钠与甜菜碱。

44.对比例6对比例6与实施例9的区别在于,对比例6中不加入有机酸钛与有机酸。

45.对比例7对比例7为一种抗蒸腾叶面肥及其制备方法(申请号为201010230650.7),包括硫酸铜1g、乙二胺四乙酸30g、硫酸锌8g、硫酸亚铁2.6g、硫酸锰2.5g、钼酸铵0.6g、复合稀土5g、硼酸8g、十二烷基磺酸钠2.5g、尿素40g、黄腐酸3.5g、己酸二乙氨基乙醇酯1g、复合氨基酸10.4g、硫酸镁2g、硝酸钙1.5g、乙二胺四乙酸二钠5g、磷酸二氢钾溶液(质量百分比浓度为22.6%)20ml、微生物菌剂10ml、氮酮2ml、氨水(质量百分比浓度28%)适量,其中,复合稀土为河南省商丘市稀土微肥厂生产的农用稀土络合物reaa其中氧化镧、氧化铈的总含量≥30%;复合氨基酸由如下17中氨基酸混合组成,天门冬氨酸,异亮氨酸,苏氨酸,亮氨酸,丝氨酸,酪氨酸,4

‑

谷氨酸,苯丙氨酸,甘氨酸,赖氨酸,丙氨酸,组氨酸,胱氨酸,精氨酸,缬氨酸,脯氨酸,蛋氨酸,其中,各氨基酸的重量份之比依次为5.2:1.8:1.9:3.5:2.0:0.6:0.5:3.1:2.5:2.9:2.5:1.9:0.8:5.1:0.6:2.2:2.9;所述微生物菌剂选用北京中龙科技有限公司生产满园春微生物菌剂,其中有效活菌数≥4亿个/ml,有机质含量60%,腐植酸含量20%,有效活菌含有固氮菌、解磷菌、解钾菌、内生芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、泾阳链霉菌、保加利亚乳杆菌。

46.性能检测试验场地:本试验在北京市嘉博文生物科技有限公司工程技术中心实验室进行;实验对象:大豆、茄子、辣椒与番茄;培育方式:土培;施肥方式:叶面喷施;试验一:长效叶面肥最大持留量试验剪取同一批次茄子秧苗上的叶片,用叶面积仪测定叶片的面积,记为s,再利用万分之一天平进行称重,记为w,用镊子夹持叶片,垂直放入又实施例与对比例制备的叶面肥中,10s后把叶片拉出液面,垂直悬置,待其不再有液滴流淌时称重,记为w1。计算叶片的最

大持留量r。重复3次,取平均值,计算公式如(1)所示,计算结果如表2所示。表2长效叶面肥最大持留量试验类别持留量r(mg/cm2)实施例110.2实施例210.6实施例310.9实施例411.2实施例59.6实施例69.5实施例79.6实施例89.3实施例912.7对比例16.3对比例27.4对比例38.2对比例47.8对比例58.3对比例66.5对比例76.2对照组5.1结合实施例1

‑

9、对比例1

‑

7及对照组并结合表2,可以看出,在相同条件下,实施例1

‑

9的持留量均高于对比例1

‑

7的持留量,尤其是实施例9制备的叶面肥在茄子叶片上持留量最大,为持留量12.7mg/cm2,而持留量是叶面肥起到长效作用的基础,持留量越大,叶面肥的作用效果时间越长。

47.实验二:大豆实验选择大豆株苗共170株,每株大豆株苗叶片数量与株高均相同,随时分成17组,每组10株,置于温度、湿度、通风均相同的温室内,第一组为实验对照组,不喷施任何水肥,利用实施例1

‑

9与对比例1

‑

7制备成浓度为650ppm水肥分别对其余16组大豆株苗进行喷施,其他培育条件均与第一组相同,记录从开始喷施到大豆成熟期的喷施次数,并且记录每组大豆豆荚数、大豆总重,计算增产率。表3大豆实验结果类别喷施次数/次豆荚数/个大豆总重/g增产率/%实施例1246.31516.7819.59实施例2246.81520.3120.40实施例3247.13523.1721.06实施例4247.86525.8421.68实施例5244.99514.0918.96

实施例6244.79513.2118.76实施例7244.65511.9918.48实施例8244.01509.6717.94实施例9248.67534.1923.62对比例1439.98441.232.10对比例2441.32451.934.58对比例3342.31473.799.64对比例4341.82463.607.28对比例5642.65484.6912.16对比例6741.29440.992.05对比例7840.35439.891.79对照组039.21432.14

‑

结合实施例1

‑

9、对比例1

‑

7及对照组并结合表3,可以看出,实施例1

‑

9的增产率优于对比例1

‑

7及对照组,尤其是实施例9中,增产率为23.62%。在大豆实验中,从喷施叶面肥的次数看,实施例1

‑

9中均为2次,且均少于对比例1

‑

7中的喷施次数,但从豆荚数及大豆总重上看,实施例1

‑

9的实验结果均高于对比例。

48.实验三:盆栽茄子实验选择茄子幼苗170棵,每棵茄子幼苗株高10

±

0.5cm,径粗1

±

0.05cm,随机栽种在规格相同的花盆内,并分成17组,每组10盆,将栽种后的花盆置于温度、湿度与通风相同的温室内,第一组为实验对照组,不喷施任何水肥,利用实施例1

‑

9与对比例1

‑

7制备成浓度为600ppm水肥分别对其余16组茄子株苗进行喷施,其他培育条件均与第一组相同,在全生长周期内喷施水肥3次,记录第一棵茄子开花后15天内每棵茄子的开花数量,及15天后每棵茄子的株高、径粗及生物量(植物根系+茎秆叶的干重),计算平均株高、径粗、开花数量及增产率。表4茄子实验结果类别平均株高/cm平均径粗/cm开花数量/朵生物量/g增产率/%实施例160.16.89.513.0519.18实施例261.46.810.613.1920.46实施例363.07.013.414.2029.68实施例464.87.114.814.8433.70实施例558.56.78.312.9718.45实施例657.86.58.112.6515.53实施例757.16.68.212.4914.06实施例855.76.58.012.4513.70实施例966.87.316.816.0337.26对比例151.36.06.910.990.37对比例251.06.07.311.030.73对比例352.46.27.511.182.10对比例453.96.47.211.212.37

对比例554.06.37.811.716.94对比例651.35.96.611.000.46对比例750.95.96.610.970.18对照组50.15.76.410.95

‑

试验四:缓释促生长效果试验试验作物:番茄试验方法:番茄种植采用的是单床、单膜、单行种植方法,床距为95cm,株距25cm。选择17床番茄进行实验,第一组为对照组,剩余16组喷施由实施例1

‑

9,对比例1

‑

7制备而成的水肥,自移栽缓苗后进行喷施,每隔30天喷施1次,每次喷施至叶面湿润但溶液不滴落为止,共喷施3次,浓度为600ppm,对照喷施清水,记录生长数据。表5不同处理下番茄产量类别平均果重(g)红果率(%)采收产量(kg/亩)增产率(%)实施例185.633.41613522.46实施例287.133.12612322.22实施例386.730.24611322.02实施例485.932.16609921.74实施例584.330.97602820.32实施例683.931.24609521.66实施例782.430.56595618.88实施例883.129.76591218.00实施例988.334.01620123.77对比例179.126.252404.59对比例278.125.652645.07对比例376.925.4562612.30对比例472.226.753957.68对比例575.727.2583016.37对比例668.926.051362.51对比例774.526.550410.62对照组67.625.35010

‑

结合实施例1

‑

9与对照组并结合表3、表4与表5,可以看出,本技术的长效多功能叶面肥能够提高大豆、番茄、茄子等经济作物的产量,改善经济作物的品质,具有促进生长的作用,有一定的缓释效果,可以满足作物整个生长期的营养需求,尤其是实施例9的效果最优。

49.从大豆、番茄与茄子的增产率上看,本技术制备的叶面肥均能提高产量,但是对于茄子,增产率最高,高达37.26%。

50.结合实施例2、6

‑

9并结合表3、表4与表5,可以看出,氨基酸、维生素、有机酸、表面活性剂内包含组分的比例对经济作物有一定的影响,其中实施例9效果最好,产量最高。

51.结合实施例1

‑

9与对比例1并结合表3、表4与表5,可以看出,对比例1中不加入聚亚甲基脲溶液,无论是大豆实验,还是茄子与番茄实验,从各方面性能上看,对比例1的检测数

据均低于实施例1

‑

9。

52.结合实施例1

‑

9与对比例1并结合表3、表4与表5,可以看出,对比例2中不加丙羟基环糊精,从表3、表4与表5的检测结果上看,不加丙羟基环糊精的检测数据较低。

53.实验五:水肥浓度实验通过实验二与实验三的检测,选择实施例9制备的叶面肥进行水肥浓度的实验,配制浓度为500ppm、600ppm、650ppm、700ppm、800ppm的水肥,分别对大豆与茄子进行喷施,实验过程及具体细节参照实验二与实验三,具体结果如表6所示。表6水肥浓度实验结果(大豆)类别豆荚数/个大豆总重/g增产率/%500ppm47.23524.2221.31600ppm47.01525.5121.61650ppm48.67534.1923.62700ppm49.83549.1227.07800ppm44.26509.1017.81对照组39.21432.14

‑

表7水肥浓度实验结果(茄子)类别平均株高/cm平均径粗/cm开花数量/朵生物量/g增产率/%500ppm64.57.215.415.8826.76600ppm66.87.316.816.0337.26650ppm65.27.015.213.2320.82700ppm55.16.210.0212.3512.79800ppm49.55.66.110.23

‑

6.58对照组50.15.76.410.95

‑

结合实验五并结合表6与表7,可以看出,随着水肥浓度的提高,大豆的增产率不断的提高,当水肥浓度为700ppm时,大豆的检测指标均为最高,增产率为27.07%,而到达800ppm时,产量下降。当水肥浓度为600ppm时,茄子的检测指标均为最优,增产率提高37.26%。

54.实验六:穴盘辣椒的抗旱、抗寒与促光合实验通过上述实验二、实验三与实验四的验证,选择实施例9,对比例1

‑

7进行抗旱、抗寒与促光合试验,配制水肥浓度为650ppm。

55.1、穴盘辣椒的抗旱实验选择2x5规格的穴盘9个,挑选株高、径粗相近的辣椒秧苗,从辣椒秧苗底部开始,保证叶片总数为10片。将辣椒秧苗随机栽种在穴盘内,随机进行编组后置于环境一致的温室内,然后进行培育。第一组为对照组,只做常规培育,剩余8组喷施由实施例9,对比例1

‑

7制备而成的水肥,喷施1次,间隔5天数后,开始记录不同时间后叶片发黄的数量,以叶片完全变为黄色为准,实验结果如下表所示。表8辣椒抗旱实验结果(单位:片)类别3天5天7天10天15天实施例907163565

对比例1119264870对比例2014304680对比例3010264076对比例4016325083.对比例5025456496对比例62305979100对比例7124496795对照组3325873100结合实施例9、对比例1

‑

7及对照组并结合表8,可以看出,随着时间的增长,叶片发黄的数量逐渐增加,在15天时,对照组辣椒叶片全部发黄,而实施例9辣椒叶片为65片,说明本技术的叶面肥具有一定的抗旱效果。

56.结合实施例9与对比例5并结合表8,可以看出,在叶面肥中不加入水杨酸钠、甜菜碱会影响植物的抗旱性能。

57.2、穴盘辣椒的抗寒实验选择2x5规格的穴盘9个,挑选株高、径粗相近的辣椒秧苗90株,随机栽种在9个穴盘内,随机进行编组后置于环境一致的温室内,然后进行培育。第一组为对照组,只做常规培育,剩余8组喷施由实施例9,对比例1

‑

7制备而成的水肥,喷施1次,然后将9个穴盘置于温度为

‑

0.5

‑

0℃的培养箱内生长12小时,取出后喷施水肥1次,5天后检测辣椒秧苗的长势和光合性能,具体检测结果如下所示。表9辣椒秧苗不同处理后的长势情况表9辣椒秧苗不同处理后的长势情况表10辣椒秧苗不同处理后光合作用性能情况

结合实施例9、对比例1

‑

7及对照组并结合表9、10,可以看出,辣椒秧苗经过低温培育后,在长势和光合作用检测中,实施例9的数据最优,说明本技术的叶面肥具有一定的抗寒效果。

58.结合实施例9与对比例5与对比例6并结合表9、10,可以看出,对比例5中制备的叶面肥中不加入水杨酸钠、甜菜碱,对比例6中不加入有机酸钛与有机酸,发现受冻后的辣椒秧苗长势较差,而且光合性能相对检测数据相对较低,影响着植物的抗寒性能。

59.2、盆栽玉米促光合试验选择5l花盆90个,每盆装均匀土壤5kg,底肥施用2g复合肥(复合肥配方为20

‑

10

‑

10),每盆播种3粒大小均匀的玉米种子,待出玉米幼苗长至3叶1心时进行间苗,确保90棵玉米长势基本一致,然后将90棵玉米分为9组,每组间玉米长势一致;第一组为对照组,只做常规培育,剩余8组喷施由实施例9,对比例1

‑

7制备而成的水肥,待玉米长至6叶期喷施1次。玉米长至8叶期,选择晴朗的上午测定玉米第7片叶片净光合速率。表11玉米幼苗不同处理后光合作用性能情况结合实施例9与对比例1

‑

7与对照组并结合表11,可以看出,在正常生长条件下,从表11玉米幼苗不同处理后光合作用性能情况看,实施例9的检测结果最高,说明实施例9制

备的叶面肥具有促光合作用。

60.结合实施例9与对比例5与对比例6并结合表11,可以看出,对比例5中制备的叶面肥中不加入水杨酸钠、甜菜碱,对比例6中不加入有机酸钛与有机酸,在正常生长条件下,对比例5与对比例6的光合作用性能检测数据较差,尤其是对比例6,说明有机酸钛与有机酸能够促进植物的光合作用。

61.本具体实施例仅仅是对本技术的解释,其并不是对本技术的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本技术的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1