铜-陶瓷接合体及绝缘电路基板的制作方法

本发明涉及一种通过接合由铜或铜合金构成的铜部件和陶瓷部件而成的铜-陶瓷接合体、及在陶瓷基板的表面接合由铜或铜合金构成的铜板而成的绝缘电路基板。本技术基于2021年4月19日在日本技术的专利申请2021-070220号主张优先权,并将其内容援用于此。

背景技术:

1、功率模块、led模块及热电模块具有如下结构:在绝缘层的一面形成由导电材料构成的电路层的绝缘电路基板上,接合有功率半导体元件、led元件及热电元件。

2、例如、为了控制风力发电、电动汽车、油电混合汽车等而使用的大功率控制用的功率半导体元件在工作时的发热量多,因此,作为搭载该功率半导体元件的基板,一直以来被广泛使用如下绝缘电路基板,该绝缘电路基板具备:陶瓷基板;在该陶瓷基板的一面接合导电性优异的金属板而形成的电路层;及在陶瓷基板的另一面接合金属板而形成的散热用的金属层。

3、例如,专利文献1提出了通过在陶瓷基板的一面及另一面接合铜板而形成电路层及金属层的绝缘电路基板。在该专利文献1中,在陶瓷基板的一面及另一面隔着ag-cu-ti系钎料而配置铜板,通过进行加热处理而接合铜板(所谓活性金属钎焊法)。

4、并且,专利文献2提出了一种功率模块用基板,其使用含有ag和ti的接合材料来接合由铜或铜合金构成的铜板及由氮化硅构成的陶瓷基板而成。

5、如上所述,当使用含有ti的接合材料来接合铜板和陶瓷基板时,通过作为活性金属的ti与陶瓷基板反应,提高接合材料的润湿性,并且提高铜板与陶瓷基板的接合强度。

6、专利文献1:日本专利第3211856号公报(b)

7、专利文献2:日本特开2018-008869号公报(a)

8、然而,最近有搭载于绝缘电路基板的半导体元件的发热温度变高的倾向,对于绝缘电路基板,与以往相比,要求能够承受严酷的冷热循环的冷热循环可靠性。

9、在此,如上所述,当使用含有ti的接合材料来接合铜板和陶瓷基板时,作为活性金属的ti向铜板侧扩散,析出含有cu和ti的金属间化合物,从而接合界面附近变硬,在负载冷热循环时陶瓷部件会产生裂纹,冷热循环可靠性有可能降低。

技术实现思路

1、本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供即使在负载严酷的冷热循环时也能够抑制陶瓷部件的裂纹的产生,并且冷热循环可靠性优异的铜-陶瓷接合体、及由该铜-陶瓷接合体构成的绝缘电路基板。

2、为了解决上述问题,本发明人进行了深入研究,结果发现根据分别与陶瓷部件的一面和另一面接合的铜部件的形状、接合材料的涂布状态以及接合时的液相发生状态等,与接合于陶瓷部件的一面的铜板之间的接合界面和与接合于陶瓷部件的另一面的铜板之间的接合界面的结构会不同。

3、并且,当与分别接合到陶瓷部件的一面和另一面的铜部件之间的接合界面的硬度不同时,在负载冷热循环时施加到陶瓷部件的热应力的平衡会丧失,陶瓷部件容易产生裂纹。

4、本发明是基于上述见解而完成的,本发明的铜-陶瓷接合体是通过将由铜或铜合金构成的铜部件及由氮化硅构成的陶瓷部件接合而形成,其特征在于,在所述陶瓷部件的一面和另一面分别接合有所述铜部件,在所述铜部件中的所述陶瓷部件侧形成有活性金属氮化物层,含有si和活性金属的活性金属化合物在从所述活性金属氮化物层起朝向所述铜部件侧10μm的区域中的面积率为10%以下,所述活性金属化合物在接合于所述一面侧的所述铜部件中的面积率a1与所述活性金属化合物在接合于所述另一面侧的所述铜部件中的面积率a2之比a1/a2在0.7以上且1.4以下的范围内。

5、根据本发明的铜-陶瓷接合体,在与接合于所述陶瓷部件的一面和另一面的铜部件的接合界面处,含有si和活性金属的活性金属化合物在从所述活性金属氮化物层起朝向所述铜部件侧10μm的区域中的面积率为10%以下,因此能够抑制陶瓷部件与铜部件的接合界面变得过硬。

6、并且,所述活性金属化合物在接合于所述一面侧的所述铜部件中的面积率a1与所述活性金属化合物在接合于所述另一面侧的所述铜部件中的面积率a2之比a1/a2在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合于陶瓷部件的一面和另一面的铜部件之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够抑制负载冷热循环时的陶瓷部件的裂纹的产生,冷热循环可靠性优异。

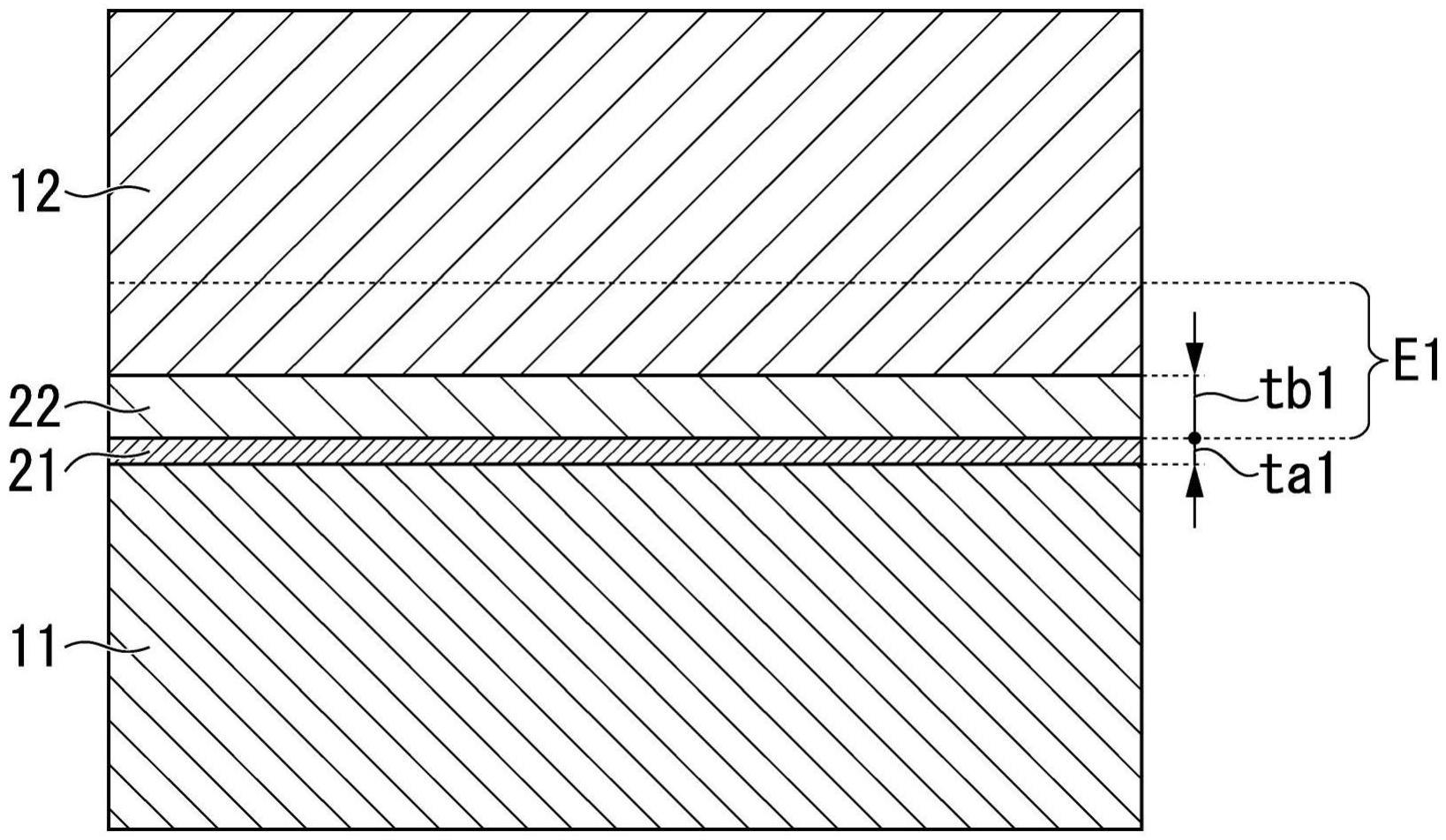

7、在此,本发明的铜-陶瓷接合体中,优选形成在所述陶瓷部件的所述一面侧的所述活性金属氮化物层的厚度ta1和形成在所述陶瓷部件的所述另一面侧的所述活性金属氮化物层的厚度ta2在0.05μm以上且0.8μm以下的范围内,厚度比ta1/ta2在0.7以上且1.4以下的范围内。

8、此时,形成在所述陶瓷部件的所述一面侧的所述活性金属氮化物层的厚度ta1和形成在所述陶瓷部件的所述另一面侧的所述活性金属氮化物层的厚度ta2在0.05μm以上且0.8μm以下的范围内,因此陶瓷部件和铜部件通过活性金属可靠而牢固地接合,并且进一步抑制接合界面变硬。

9、并且,厚度比ta1/ta2设定在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合到陶瓷部件的一面和另一面的铜部件之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够进一步抑制负载冷热循环时的陶瓷部件的裂纹的产生。

10、并且,本发明的铜-陶瓷接合体中,优选在所述陶瓷部件与所述铜部件的接合界面处,在所述铜部件侧形成有ag-cu合金层,形成于所述陶瓷部件的所述一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb1与形成于所述陶瓷部件的所述另一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb2之比tb1/tb2在0.7以上且1.4以下的范围内。

11、此时,形成在所述陶瓷部件的所述一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb1和形成在所述陶瓷部件的所述另一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb2之比tb1/tb2在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合到陶瓷部件的一面和另一面的铜部件之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够进一步抑制负载冷热循环时的陶瓷部件的裂纹的产生。

12、本发明的绝缘电路基板为在陶瓷基板的表面接合由铜或铜合金构成的铜板而成的绝缘电路基板,其特征在于,在所述陶瓷基板的一面和另一面分别接合有所述铜板,在所述铜板中的所述陶瓷基板侧形成有活性金属氮化物层,含有si和活性金属的活性金属化合物在从所述活性金属氮化物层起朝向所述铜板侧10μm的区域中的面积率为10%以下,所述活性金属化合物在接合于所述一面侧的所述铜板中的面积率a1与所述活性金属化合物在接合于所述另一面侧的所述铜板中的面积率a2之比a1/a2在0.7以上且1.4以下的范围内。

13、根据本发明的绝缘电路基板,在与接合于所述陶瓷基板的一面和另一面的铜板的接合界面处,含有si和活性金属的活性金属化合物在从所述活性金属氮化物层起朝向所述铜板侧10μm的区域中的面积率为10%以下,因此抑制陶瓷基板与铜板的接合界面变得过硬。

14、并且,所述活性金属化合物在接合于所述一面侧的所述铜板中的面积率a1与所述活性金属化合物在接合于所述另一面侧的所述铜板中的面积率a2之比a1/a2在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合于陶瓷基板的一面和另一面的铜板之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够抑制负载冷热循环时的陶瓷基板的裂纹的产生,冷热循环可靠性优异。

15、在此,本发明的绝缘电路基板中,优选形成在所述陶瓷基板的所述一面侧的活性金属氮化物层的厚度ta1和形成在所述陶瓷基板的所述另一面侧的活性金属氮化物层的厚度ta2在0.05μm以上且0.8μm以下的范围内,厚度比ta1/ta2在0.7以上且1.4以下的范围内。

16、此时,形成在所述陶瓷基板的所述一面侧的所述活性金属氮化物层的厚度ta1和形成在所述陶瓷基板的所述另一面侧的活性金属氮化物层的厚度ta2在0.05μm以上且0.8μm以下的范围内,因此陶瓷基板和铜板通过活性金属可靠而牢固地接合,并且进一步抑制接合界面变硬。

17、并且,厚度比ta1/ta2设在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合到陶瓷基板的一面和另一面的铜板之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够进一步抑制负载冷热循环时的陶瓷基板的裂纹的产生。

18、并且,本发明的绝缘电路基板中,优选在所述陶瓷基板与所述铜板的接合界面处,在所述铜板侧形成有ag-cu合金层,形成于所述陶瓷部件的所述一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb1与形成于所述陶瓷部件的所述另一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb2之比tb1/tb2在0.7以上且1.4以下的范围内。

19、此时,形成在所述陶瓷基板的所述一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb1和形成在所述陶瓷基板的所述另一面侧的所述ag-cu合金层的厚度tb2之比tb1/tb2在0.7以上且1.4以下的范围内,因此与分别接合到陶瓷基板的一面和另一面的铜板之间的接合界面的硬度没有较大的差异,能够进一步抑制负载冷热循环时的陶瓷基板的裂纹的产生。

20、根据本发明,能够提供即使在负载严酷的冷热循环时也能够抑制陶瓷部件的裂纹的产生,并且冷热循环可靠性优异的铜-陶瓷接合体、及由该铜-陶瓷接合体构成的绝缘电路基板。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!