水冷装置和单晶炉的制作方法

本发明涉及单晶棒制作,尤其涉及一种水冷装置和单晶炉。

背景技术:

1、现有电子级大尺寸半导体拉晶过程中,为了提升晶体生长速度以及缺陷控制,一般会在已完成晶体生长的区域添加水冷装置。对于有bmd(bulk micro defect,体微缺陷)密度(>5e8)要求的用于外延产品的晶棒开发,一般采用掺杂氮的方法。为满足高bmd浓度,掺氮浓度一般高于1e14atom/cm3,然而当氮浓度过高时会在高温时(1000-1200℃)形成较多的大尺寸氧沉淀,在晶体冷却过程中产生较大应力并产生相关位错缺陷。当该种缺陷出现在外延硅片基底表面时,会出现随着外延层的生长而延伸到外延层中造成外延层错(epistacking fault)。另外为形成高密度的bmd,首先需要晶体中有足够的残存空位浓度,此外还需要晶体在成核温度区间(600-850℃)尽量延长停留时间。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本发明提供一种水冷装置和单晶炉,解决如何延长晶体在温度区间600-850℃的停留时间,以拉制高密度bmd的晶棒。

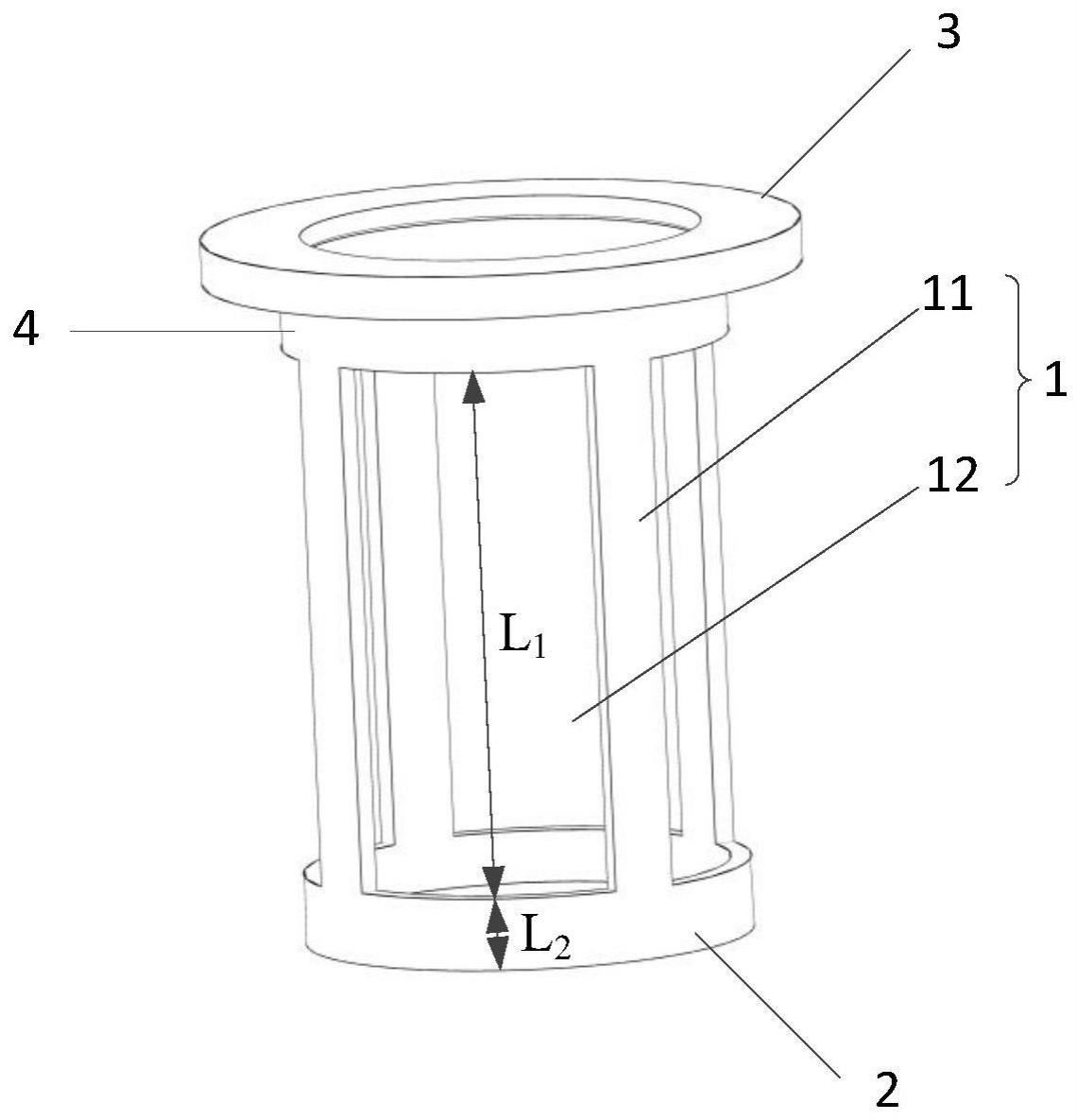

2、为了达到上述目的,本发明实施例采用的技术方案是:一种水冷装置,应用于单晶炉内,包括水冷套,沿所述水冷套的轴向方向,所述水冷套包括相对的第一端和第二端,在所述水冷套位于所述单晶炉内时,所述第二端靠近所述单晶炉内的坩埚设置,

3、沿从所述第一端到所述第二端的方向,所述水冷套包括第一部分和第二部分,所述第一部分包括间隔设置的冷却区和非冷却区。

4、可选的,所述非冷却区设置有至少一个通孔。

5、可选的,所述冷却区的面积小于所述非冷却区的面积。

6、可选的,所述非冷却区的面积大于或等于所述第一部分的总面积的80%。

7、可选的,在所述水冷套的周向方向上,一个所述冷却区的周向长度小于一个所述非冷却区的周向长度。

8、可选的,所述冷却区的内表面设置有第一涂层,所述第一涂层的发射率小于0.3。

9、可选的,所述冷却区的侧壁上设置有沿所述水冷套的轴向方向延伸的第一冷却管道,所述第二部分的侧壁上设置有与所述第一冷却管道连通的第二冷却管道。

10、可选的,所述第二部分的侧壁中空以形成所述第二冷却管道。

11、可选的,第二部分的内表面设置有第二涂层,所述第二涂层的发射率大于0.8。

12、本发明实施例还提供一种单晶炉,包括上述的水冷装置。

13、本发明的有益效果是:将所述水冷套沿其轴向方向进行分段设置,并在所述第一部分上设置冷却区和非冷却区,降低所述第一部分的冷却面积,从而降低所述第一部分的冷却效率,进而可以延长晶体在bmd形核温度(600-850℃)区域滞留的时间以促进bmd形核密度。

技术特征:

1.一种水冷装置,应用于单晶炉内,包括水冷套,沿所述水冷套的轴向方向,所述水冷套包括相对的第一端和第二端,在所述水冷套位于所述单晶炉内时,所述第二端靠近所述单晶炉内的坩埚设置,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,所述非冷却区设置有至少一个通孔。

3.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,所述冷却区的面积小于所述非冷却区的面积。

4.根据权利要求3所述的水冷装置,其特征在于,所述非冷却区的面积大于或等于所述第一部分的总面积的80%。

5.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,在所述水冷套的周向方向上,一个所述冷却区的周向长度小于一个所述非冷却区的周向长度。

6.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,所述冷却区的内表面设置有第一涂层,所述第一涂层的发射率小于0.3。

7.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,所述冷却区的侧壁上设置有沿所述水冷套的轴向方向延伸的第一冷却管道,所述第二部分的侧壁上设置有与所述第一冷却管道连通的第二冷却管道。

8.根据权利要求7所述的水冷装置,其特征在于,所述第二部分的侧壁中空以形成所述第二冷却管道。

9.根据权利要求1所述的水冷装置,其特征在于,第二部分的内表面设置有第二涂层,所述第二涂层的发射率大于0.8。

10.一种单晶炉,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的水冷装置。

技术总结

本发明涉及一种水冷装置,应用于单晶炉内,包括水冷套,沿所述水冷套的轴向方向,所述水冷套包括相对的第一端和第二端,在所述水冷套位于所述单晶炉内时,所述第二端靠近所述单晶炉内的坩埚设置,沿从所述第一端到所述第二端的方向,所述水冷套包括第一部分和第二部分,所述第一部分包括间隔设置的冷却区和非冷却区。本发明还涉及一种单晶炉。将所述水冷套沿其轴向方向进行分段设置,并在所述第一部分上设置冷却区和非冷却区,降低所述第一部分的冷却面积,从而降低所述第一部分的冷却效率,进而可以延长晶体在BMD形核温度(600‑850℃)区域滞留的时间以促进BMD形核密度。

技术研发人员:宋少杰

受保护的技术使用者:西安奕斯伟材料科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!