一种智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器的制作方法

本公开涉及臭氧发生器领域,具体而言,涉及一种智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器。

背景技术:

1、臭氧发生器广泛应用于工业、电子产品制造业等各个领域,高压脉冲电离法为臭氧发生器常用的技术手段。由于臭氧生成反应特性,在臭氧生成后,若不将臭氧及时输出,则臭氧会过电离而重新转变为氧气,这对臭氧生成时十分不利的。

2、现有技术中,多采用调节电源频率的方式来实现对臭氧转化率的控制,但由于臭氧发生在同一电离区域,改变电源频率并不能很好的减缓臭氧过电离现象的发生。

3、因此,需要一种或多种方法解决上述问题。

4、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

1、本公开的目的在于提供一种智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。

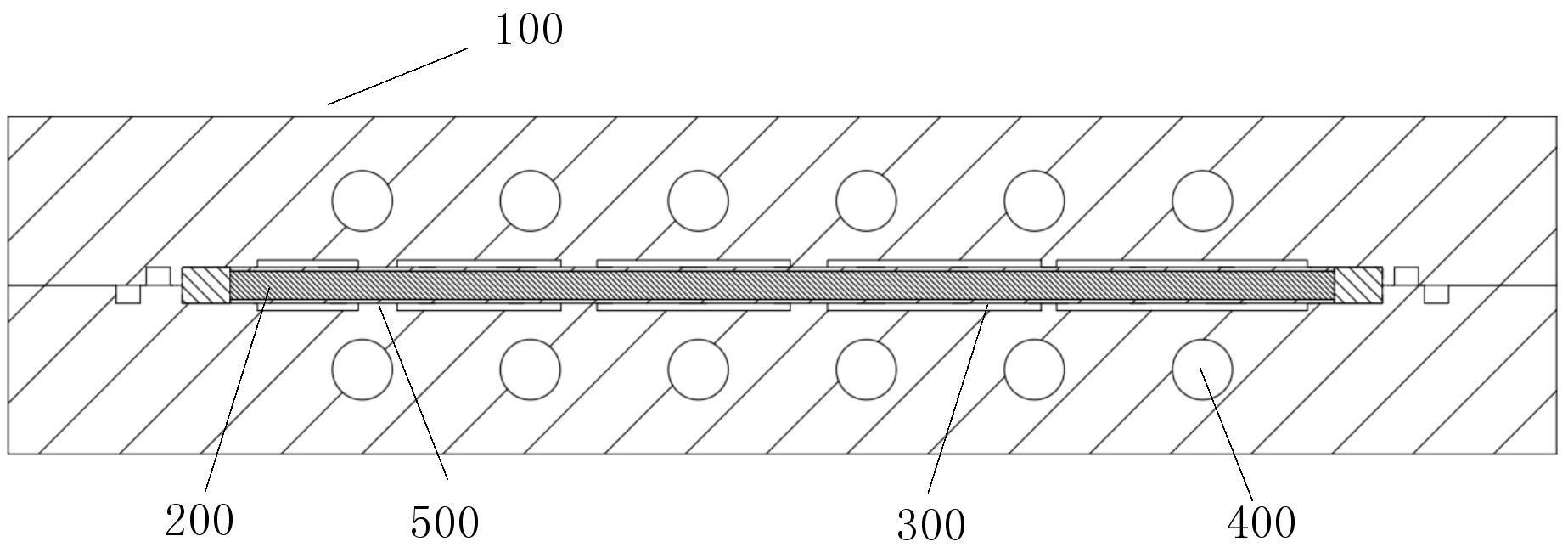

2、根据本公开的一个方面,提供一种智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器,包括地极模块、高压模块、气路模块,其中:

3、所述地极模块包括第一地极模块、第二地极模块,所述第一地极模块、第二地极模块内置相同预设形状的凹槽,所述凹槽用于在所述第一地极模块、第二地极模块对置时生成密闭腔体,所述腔体用于将所述高压模块固定安装在所述腔体内,并使所述高压模块与所述第一地极模块、第二地极模块分别生成第一气路、第一放电间隙、第二气路、第二放电间隙,所述地极模块为金属导电材质;

4、所述高压模块包括高压电极、第一绝缘介质板、第二绝缘介质板、高压电极绝缘圈,所述高压电极的两侧分别与第一绝缘介质板、第二绝缘介质板密封连接,密封连接所述第一绝缘介质板、第二绝缘介质板、高压电极绝缘圈后的所述高压电极的外圈与所述高压电极绝缘圈密封连接;

5、所述气路模块还包括进气总口、出气总口、第一气路、第二气路,所述进气总口、出气总口与所述第一气路、第二气路连接,所述气路模块用于输入氧气,并将在所述第一放电间隙、第二放电间隙中生成的臭氧输出。

6、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的地极模块的所述第一地极模块、第二地极模块内置相同预设形状的凹槽在所述第一地极模块、第二地极模块对置时还生成高压电缆口,所述高压电缆口用于通过高压电缆以实现所述高压模块的高压电极的通电。

7、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的地极模块还包括密封螺栓孔、贯穿螺栓孔,其中:

8、所述密封螺栓孔用于在所述第一地极模块、第二地极模块对置时,将所述第一地极模块、第二地极模块固定连接;

9、所述贯穿螺栓孔用于多个臭氧发生器贯穿连接。

10、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器还包括间隙垫片,所述间隙垫片还包括第一间隙垫片、第二间隙垫片、第三间隙垫片、第四间隙垫片,其中:

11、所述第一间隙垫片、第二间隙垫片放置在所述第一地极模块与所述高压模块的第一绝缘介质板之间,所述第一间隙垫片、第二间隙垫片用于支撑所述第一地极模块与所述高压模块以生成第一预设高度的第一放电间隙,以及生成第一气路;

12、所述第三间隙垫片、第四间隙垫片放置在所述第二地极模块与所述高压模块的第二绝缘介质板之间,所述第三间隙垫片、第四间隙垫片用于支撑所述第二地极模块与所述高压模块以生成第一预设高度的第二放电间隙,以及生成第二气路。

13、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的地极模块的所述第一地极模块、第二地极模块内置相同预设形状的凹槽还包括与所述第一间隙垫片、第二间隙垫片、第三间隙垫片、第四间隙垫片形状相同的第二预设高度的凹槽,用于分别将所述第一间隙垫片、第二间隙垫片固定在所述第一地极模块中,完成所述第一间隙垫片、第二间隙垫片的密封固定;将所述第三间隙垫片、第四间隙垫片固定在所述第二地极模块中,完成第三间隙垫片、第四间隙垫片的密封固定。

14、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器还包括:

15、基于所述第一间隙垫片、第二间隙垫片的预设形状,使生成的所述第一气路的宽度沿气流方向逐级变窄;

16、基于所述第三间隙垫片、第四间隙垫片的预设形状,使生成的所述第二气路的宽度沿气流方向逐级变窄。

17、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的气路模块还包括:第一进气连接孔、第一进气孔、第二进气连接孔、第二进气孔,其中:

18、所述进气总口、第一进气连接孔、第一进气孔预设在所述第一地极模块中,所述第二进气连接孔、第二进气孔预设在所述第二地极模块中;

19、所述第一进气连接孔分别与所述与进气总口、第一进气孔、第二进气连接孔连接,所述第一进气连接孔用于将通过所述进气总口输入的氧气分别传输至第一进气孔、第二进气连接孔;

20、所述第一进气孔与第一气路连接,用于将通过所述第一进气孔输入的氧气传输至第一气路;

21、所述第二进气连接孔分别与第一进气连接孔、第二进气孔连接,所述第二进气连接孔用于将通过所述第一进气连接孔输入的氧气传输至第二进气孔;

22、所述第二进气孔与第二气路连接,用于将通过所述第二进气孔输入的氧气传输至第二气路;

23、所述第一进气连接孔、第二进气连接孔在所述第一地极模块、第二地极模块对置时形成同轴心密封通路。

24、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的气路模块还包括第一出气连接孔、第一出气孔、第二出气连接孔、第二出气孔,其中:

25、所述出气总口、第一出气连接孔、第一出气孔预设在所述第一地极模块中,所述第二出气连接孔、第二出气孔预设在所述第二地极模块中;

26、所述第一出气连接孔分别与所述与出气总口、第一出气孔、第二出气连接孔连接,所述第一出气连接孔用于将通过所述第一出气孔、第二出气连接孔输出的臭氧通过出气总口输出;

27、所述第一出气孔与第一气路连接,用于将通过所述第一气路生成的臭氧通过第一出气孔输出;

28、所述第二出气连接孔分别与第一出气连接孔、第二出气孔连接,所述第二出气连接孔用于将通过所述第二出气孔输出的臭氧通过第一出气连接孔输出;

29、所述第二出气连接孔与第二气路连接,用于将通过所述第二气路生成的臭氧通过第二出气连接孔输出;

30、所述第一出气连接孔、第二出气连接孔在所述第一地极模块、第二地极模块对置时形成同轴心密封通路。

31、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器还包括水路模块,所述水路模块包括进水口、第一连接孔、第二连接孔、出水孔,其中:

32、所述进水口通过在所述第一地极模块中预设的第一水路与所述第一连接孔连接;

33、所述第一连接孔与第二连接孔连接,且所述第一连接孔与第二连接孔在所述第一地极模块、第二地极模块对置时形成同轴心密封通路;

34、所述第二连接孔通过在所述第二地极模块中预设的第二水路与所述出水孔连接;

35、所述水路模块用于在所述臭氧发生器工作时,通过冷却液分别为所述臭氧发生器的第一地极模块、第二地极模块冷却。

36、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器的所述第一地极模块还包括第一预设密封凹槽,所述第一预设密封凹槽用于放置第一密封圈以使所述第一预设密封凹槽与所述第二地极模块相对密封;

37、所述臭氧发生器的所述第二地极模块还包括第二预设密封凹槽,所述第二预设密封凹槽用于放置第二密封圈以使所述第二预设密封凹槽与所述第一地极模块相对密封。

38、在本公开的一种示例性实施例中,所述臭氧发生器还包括高压电缆口密封圈,所述高压电缆口密封圈用于实现所述第一放电间隙、第二放电间隙的密封,以及实现高压电缆相对所述地极模块的绝缘。

39、本公开的示例性实施例中的一种智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器,该智能控制流速的高浓度板式臭氧发生器包括:地极模块、高压模块、气路模块,水路模块,所述地极模块由包括相同预设形状的凹槽的第一地极模块、第二地极模块组成,在所述第一地极模块、第二地极模块对置时与所述高压模块分别生成双层密闭气路,且所述气路为逐级变窄结构,在所述双层密闭气路中发生臭氧转化时,可以由预设在地极模块中的水路模块散热。本公开的双层臭氧发生器可以通过水路模块实现对臭氧发生器的高效散热,同时由于气路为逐级变窄结构,既可以提高氧气转化率,又可以降低臭氧的过电离反应,大幅提升了臭氧发生器的工作效率。

40、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!