一种芳胺类化合物及其制备方法和应用与流程

[0001]

本发明涉及有机电致发光材料技术领域,更具体的说是涉及一种芳胺类化合物及其制备方法和应用。

背景技术:

[0002]

根据有机发光层发出光线的方向,oled显示器可以分为底发射oled显示器和顶发射oled显示器。在底发射oled显示器中,光线朝向基板发出,其中形成的薄膜晶体管部分不透射光线,导致发光面积减小。在顶发射oled显示器中,透明电极形成在有机发光层上方,反射电极形成在有机发光层下方,所以光线向基板相反方向发出,从而增加了光线透射面积而改善了亮度。针对目前oled器件光取出效率低的现状,在基底出光表面使用表面覆盖层工艺简单,发光效率提高较为显著,尤被人们关注。

[0003]

在顶发射器件结构中的阴极表面覆盖一层盖帽层(cpl,亦称阴极覆盖层),即光提取材料,以调节光学干涉距离,抑制外光发射,抑制表面等离子体的移动引起的消光。根据光学吸收和折射的原理,此表面覆盖层的材料的折射率应该越高越好。

[0004]

现有的cpl材料存在的问题包括:(1)折射率不够高,光取出效果不够好;(2)在蓝光、绿光以及红光各自的波长区域所测定的折射率之差较大。因此发射蓝光、绿光以及红光的发光器件中的所有光无法同时获得高的光提取效率。

[0005]

因此,如何提供一种能够提高在各个波长下的折射率,从而来提高对各种不同颜色的光的提取效率的芳胺类化合物是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现要素:

[0006]

有鉴于此,本发明提供了一种能够提高在各个波长下的折射率,从而来提高对各种不同颜色的光的提取效率的芳胺类化合物。

[0007]

为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:一种芳胺类化合物,所述芳胺类化合物的结构通式如化学式1所示:

[0008][0009]

其中,ar

1-ar2各自独立地表示:氢、氢的同位素、取代或非取代的c1-c60烷基、c3-c60环烷基、取代或非取代的c2-c60烯基、c3-c60的环烯基、取代或非取代的c3-c60炔基、c3-c60环炔基、取代或非取代的c6-c60芳基、取代或非取代的6-30元杂环基;

[0010]

或,各自与相邻取代基连接形成取代或非取代的单环或多环;

[0011]

x为氧或硫原子;

[0012]

l为连接键、取代或非取代的c1-c30烷基、取代或非取代的c2-c30烯基、取代或非

取代的c2-c30炔基、取代或非取代的c3-c30环烷基、取代或非取代的c3-c30环烯基、取代或非取代的c6-c30芳基、取代或非取代的3-10元杂环基、取代或非取代的c6-c30稠环基;

[0013]

或,与相邻取代基连接形成取代或非取代的单环或多环;

[0014]

r

1-r4各自独立地表示:氢、氢的同位素、取代或非取代的c1-c60烷基、c3-c60环烷基、取代或非取代的c2-c60烯基、c3-c60环烯基、取代或非取代的c3-c60炔基、c3-c60环炔基、取代或非取代的c6-c60芳氧基、取代或非取代的c1-c20烷氧基、取代或非取代的c6-c60芳氨基、取代或非取代的c1-c20烷氨基、取代或非取代的c6-c60芳基、取代或非取代的3-10元杂环基。

[0015]

或,各自与相邻取代基连接形成取代或非取代的单环或多环。

[0016]

本发明的有益效果:本发明中的芳胺类化合物作为新的芳胺类cpl材料,该cpl材料在各个波长下的折射率能够提高在各个波长下的折射率,从而来提高对各种不同颜色的光的提取效率。

[0017]

优选地,所述ar

1-ar4、l及r

1-r4均各自与相邻取代基连接形成单环或多环时,所述单环或多环均为c3-c30脂肪族环或3-10元的芳香族环;

[0018]

其中,所述脂肪族环或芳香族环中的碳原子至少一个替换为氮、氧、硅及硫中的一种。

[0019]

优选地,所述l为苯基、二联苯基、三联苯基、萘基、异丙基和环己基中的一种。

[0020]

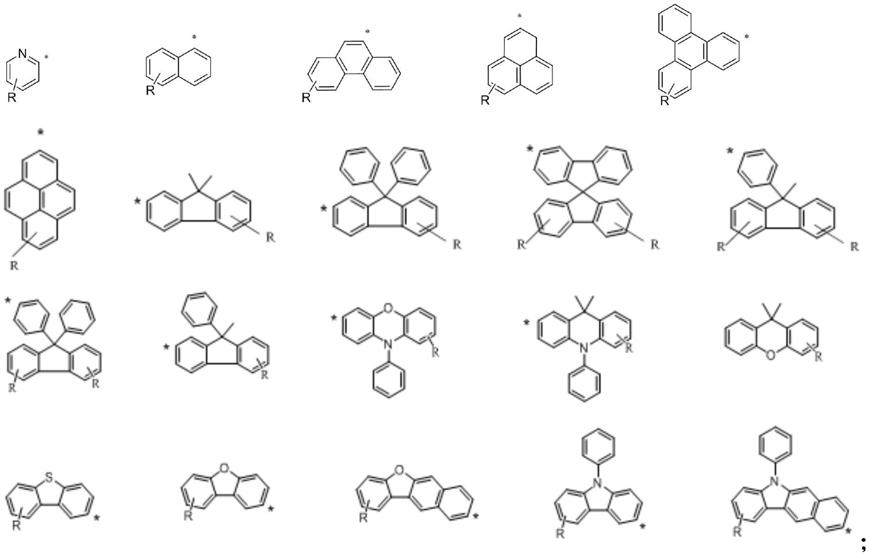

优选地,所述ar1及ar2选自下述结构中的任意一个:

[0021][0022]

其中,r选自氢、卤素、氰基、c1-c30的烷基、c6-c50的芳基、c7-c50的芳烷基、c7-c50的芳基烷氧基、c7-c50的芳基烷巯基、c5-c50的杂芳基;且所述—r表示在其所在苯环的任意位置,“*”为连接位置。

[0023]

本发明中化学式1所示的芳化合物可优选自以下具体结构中的一种,但不仅限于此:

[0024]

[0025]

[0026][0027]

本发明中还提供了一种芳胺类化合物的制备方法,包括以下步骤:

[0028]

所述化学式1的合成方法如下:

[0029]

[0030]

具体步骤如下:

[0031]

(1)在氮气保护下,将i-1和i-2加至甲苯溶剂中,加热至50℃,搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠、三叔丁基膦及三(二亚苄基丙酮)二钯,继续加热至65℃反应,待反应毕,降至室温,萃取,干燥,过滤并浓缩,纯化,得到中间体i-3;

[0032]

(2)在氮气保护下,将中间体i-4和i-5加至甲苯中,加热至50℃搅拌15min后,依次加入碳酸钾及四三苯基膦钯,继续加热至65℃反应,待反应毕,降至室温,萃取,干燥,过滤并浓缩,纯化,得到中间体i-6。

[0033]

(3)在氮气保护下,将中间体i-3和i-6加至甲苯中,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠、三叔丁基膦及三(二亚苄基丙酮)二钯,加热至65℃进行回流反应,待反应毕,降至室温,萃取,干燥,过滤并浓缩,纯化,得到化学式i。

[0034]

优选地,步骤(1)中,所述i-1、i-2、叔丁醇钠、三叔丁基膦及三(二亚苄基丙酮)二钯的摩尔比为100:100:20:1:1。

[0035]

优选地,步骤(2)中,所述i-4、i-5、碳酸钾及四三苯基膦钯的摩尔比为100:100:200:2:1。

[0036]

优选地,步骤(3)中,所述中间体i-3、i-6、叔丁醇钠、三叔丁基膦及三(二亚苄基丙酮)二钯的摩尔比为76.68:76.68:153.36:1.53:0.77。

[0037]

本发明中还提供了一种芳胺类化合物在有机电致发光器件中的应用。

[0038]

本发明中还提供了有机电致发光器件,有机发光器件包括:基板、ito阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、第一电子传输层、第二电子传输层;所述发光层包括所述芳胺类化合物。

[0039]

经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种芳胺类化合物及其制备方法和应用,本发明中的芳胺类化合物作为新的芳胺类cpl材料,该cpl材料在各个波长下的折射率能够提高在各个波长下的折射率,从而来提高对各种不同颜色的光的提取效率。含有该材料的有机el器件的发光效率、热稳定性、寿命、启动电压等性能得到极大的改善。

具体实施方式

[0040]

下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0041]

实施例1:化合物1的合成

[0042]

[0043]

(1)在氮气保护下,将1-4(18g,100mmol)及1-5(34.36g,100mmol)加至甲苯/水混合溶剂中,加热至50℃,搅拌15min后,依次加入碳酸钾(27.6g,200mmol)及四三苯基膦钯(1.15g,1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体1-6-333.36g(收率:83.63%)。

[0044][0045]

(2)在氮气保护下,将1-1(100mmol)及1-2(100mmol)加至甲苯中,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(200mmol)、三叔丁基膦(2mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体1-3,26.39g(收率:82.11%)。

[0046][0047]

(3)在氮气保护下,将中间体1-3(83.63mmol)及1-6(83.63mmol)加至甲苯中加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(167.26mmol)、三叔丁基膦(1.67mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(0.84mmol),加毕,加热至回流反应;用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温,转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,再经甲苯重结晶纯化,得到化合物148.36g(收率:84.55%)。

[0048]

实施例2:化合物13的合成

[0049][0050]

(1)在氮气保护下,将13-4(100mmol)及13-5(100mmol)加至甲苯/水混合溶剂中,加热至50℃,搅拌15min后,依次加入碳酸钾(200mmol)及四三苯基膦钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水

进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体13-621.06g(收率:85.33%)。

[0051][0052]

(2)在氮气保护下,将13-1(100mmol)及13-2(100mmol)加至甲苯中,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(200mmol)、三叔丁基膦(2mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体13-329.56g(收率:76.68%)。

[0053][0054]

(3)在氮气保护下,将中间体13-3(76.68mmol)及13-6(76.68mmol)加至甲苯中,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(153.36mmol)、三叔丁基膦(1.53mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(0.77mmol),加毕,加热至回流反应;用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温。转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取。萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化。再经甲苯打浆纯化,得到化合物1338.32g(收率:83.87%)。

[0055]

实施例3:化合物15的合成

[0056][0057]

(1)在氮气保护下,将15-4(100mmol)及15-5(100mmol)加至甲苯/水混合溶剂中,加热至50℃,搅拌15min后,依次加入碳酸钾(200mmol)及四三苯基膦钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体15-619.30g(收率:78.14%)。

[0058][0059]

(2)在氮气保护下,将15-1(100mmol)及15-2(100mmol)加至甲苯中搅拌,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(200mmol)、三叔丁基膦(2mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取。萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体15-337.81g(收率:79.77%)。

[0060][0061]

(3)在氮气保护下,将中间体15-3(76.68mmol)及15-6(76.68mmol)加至甲苯中加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(153.36mmol)、三叔丁基膦(1.53mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(0.77mmol),加毕,加热至回流反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,再经甲苯打浆纯化,得到化合物1543.53g(收率:83.23%)。

[0062]

实施例4:化合物26的合成

[0063][0064]

(1)在氮气保护下,将26-4(100mmol)及26-5(100mmol)加至甲苯/水混合溶剂中,加热至50℃,搅拌15min后,依次加入碳酸钾(200mmol)及四三苯基膦钯(1mmol),加毕,用tlc监测反应进程,加热至65℃反应,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体26-621.15g(收率:86.33%)。

[0065][0066]

(2)在氮气保护下,将26-1(100mmol)及26-2(100mmol)加至甲苯中搅拌,加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(200mmol)、三叔丁基膦(2mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(1mmol),加毕,加热至65℃反应,用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温;转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,得到中间体26-337.21g(收率:78.50%)。

[0067][0068]

(3)在氮气保护下,将中间体26-3(76.68mmol)及26-6(76.68mmol)加至甲苯中加热至50℃搅拌15min后,依次加入叔丁醇钠(153.36mmol)、三叔丁基膦(1.53mmol)及三(二亚苄基丙酮)二钯(0.77mmol),加毕,加热至回流反应;用tlc监测反应进程,待反应毕,降至室温,转移至分液漏斗,用乙酸乙酯和水进行萃取,萃取液经无水硫酸镁干燥后,过滤并浓缩,然后将试料用硅胶柱色谱进行纯化,再经甲苯打浆纯化,得到化合物2646.31g(收率:88.55%)。

[0069]

其他化合物的合成方法均与上述所列举的实施例相同,所以在此不再一一例举,部分质谱和分子式如下表1:

[0070] 化合物分子式质谱理论值质谱测试值实施例5化合物8c

39

h

24

n2s3618.82618.73实施例6化合物18c

45

h

30

n2s630.81630.77实施例7化合物24c

55

h

37

n2s743.97743.91实施例8化合物31c

44

h

27

ns3665.89665.83实施例9化合物44c

41

h

31

nos585.77585.69

[0071]

使用本发明的化合物,在基板之上制作膜厚80nm的蒸镀膜,并使用分光测定装置测定于450nm、530nm、635nm的折射率,为了做比较,针对alq3(记为对比例1)也进行测定。

[0072]

下表中列举了本发明的芳胺化合物以及对比化合物alq3的热性能和折射率测试结果如下表2:

[0073][0074][0075][0076]

由上述表2中可得,对波长为450-635nm的可见光,本发明的化合物的折射率均大于2.0,符合发光器件对cpl的折射率要求,消光系数k值在蓝光波长430nm以后几乎为0,不会影响发光层材料在蓝光区域的发光。因此能够带来更高的发光效率。另外,本发明的化合物的玻璃化转变温度均高于155℃,因此显示这些芳化合物应用于发光器件时,在薄膜状态下有较高的稳定性。

[0077]

下面的实施例提供了一个示例性的实施例,通过化合物在有机发光器件中的应用,说明本发明的化合物在实际应用中取得的技术效果。

[0078]

器件实施例1

[0079]

实施例提供了一种有机发光器件,有机发光器件包括:基板、ito阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、第一电子传输层、第二电子传输层、阴极(镁银电极,镁银质量比为9:1)和盖帽层(cpl),其中ito阳极的厚度是15nm,空穴注入层的厚度是5nm、空穴传输层的厚度是70nm、发光层的厚度是25nm、第一电子传输层的厚度是30nm、第二电子传输层的厚度是5nm、镁银电极的厚度是14nm和盖帽层(cpl)的厚度是100nm。

[0080]

本发明的有机发光器件的制备步骤如下:

[0081]

将玻璃基分别在异丙醇和去离子水中超声处理30分钟,然后暴露在臭氧下约10分

钟来进行清洁;将所得的具有ito阳极的玻璃基板安装到真空沉积设备上;在ito阳极层上,通过真空蒸镀方式蒸镀空穴注入层材料hat-cn,厚度为5nm,该层作为空穴注入层;在空穴注入层上真空蒸镀空穴传输层材料为tapc,厚度为70nm,作为空穴传输层;空穴传输层上共沉积发光层,其中,本发明中cbp(芳胺化合物)作为主体材料,ir(ppy)3作为掺杂材料,ir(ppy)3和cbp的质量比为0.2:9.8,厚度为25nm;在发光层上真空蒸镀第一电子传输层,第一电子传输层的材料为tpbi,厚度为30nm;在第一电子传输层上真空蒸镀第二电子传输层,第二电子传输层的材料为alq3,厚度为5nm;在第二电子传输层上真空蒸镀镁银电极,其中,质量比mg:ag为9:1,厚度为14nm,作为阴极;在阴极上真空蒸镀本案设计的化合物1,厚度为100nm,作为阴极盖帽层使用。

[0082]

有机发光器件实施例2-9

[0083]

按照有机发光器件实施例1的方法制备有机发光器件2至器件9。不同之处是将cpl层材料化合物1分别换为化合物8,13,15,18,24,26,31,44,其他如发光层和辅助层材料均相同。

[0084]

器件对比例1

[0085]

按照器件实施例1的方法制备有机发光器件对比例1。不同之处是将cpl层材料化合物1换为cbp,其他如发光层和辅助层材料均相同。

[0086]

对有机发光器件1至器件9、对比器件1的发光性能进行测试,测试结果见下表3:

[0087]

电流密度:10ma/cm2[0088]

[0089][0090][0091]

由上表3中可得,采用本发明的化合物作为cpl材料的器件的驱动电压均低于对比器件1。与对比器件1相比,采用本发明的化合物作为cpl材料的器件的亮度和寿命均有显著

提升。因此,本发明的芳胺类化合物能够提升发光器件发光效率并延长器件的寿命,是理想的cpl材料。

[0092]

本发明的另一方面还提供了一种显示装置,其包括如上所述的有机发光器件的显示面板。

[0093]

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

[0094]

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1