一种靶向钠离子通道蛋白Nav1.4的新型多肽NaV-B及其应用的制作方法

一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b及其应用

技术领域

1.本发明涉及生物医药技术领域,具体涉及一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b及其应用。

背景技术:

2.电压门控钠离子通道(voltage-gated sodium channel;nav)广泛存在于人体中,是一种重要的跨膜结构蛋白,通过产生动作电位从而调节神经递质的分泌、血管收缩和骨骼肌兴奋性等多种生理过程。目前发现多种人类疾病同nav通道突变有关,包括癫痫、心律不齐、肌肉麻痹、强直性肌痉挛症、疼痛综合征和自闭症等。其中,电压门控钠离子通道1.4(nav1.4)由scn4a基因编码,特异的在骨骼肌中表达。nav1.4可以控制神经-肌肉接头的端板电位产生和t-tubules膜的去极化扩散,从而启动和调节骨骼肌的收缩。目前至少有五种遗传性病变同nav1.4突变有关,包括高钾周期性瘫痪、低钾周期性麻痹、副肌酸结子、钾加重肌无力和先天性肌无力综合征,因此也是治疗药物的热点靶标之一。

3.多肽因其具有较高的靶向性和安全性,已经成为一种药物分子开发的主流方向。目前,通过分子模拟和对接来预测多肽同靶蛋白之间的结合模式和亲合力,已经成为计算机辅助药物研究领域的一项重要技术。

4.因此,急需研究和开发可以特异地靶向钠离子通道蛋白nav1.4,为未来开发成治疗人类相关疾病的新药提供了基础。

技术实现要素:

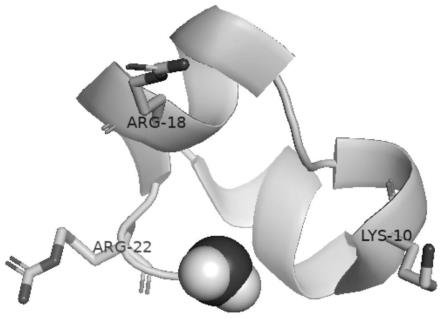

5.本发明的目的之一在于针对现有技术的不足,而提供一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b,该多肽是由主链和二硫键形成的复合卷曲结构,能够稳定地靶向钠离子通道蛋白nav1.4。

6.本发明的目的之二在于针对现有技术的不足,而提供一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b在制备治疗离子通道相关疾病的药物中的应用。

7.本发明的目的通过以下技术方案实现:

8.提供一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b,所述多肽nav-b的氨基酸序列如seq id no:1所示。

9.上述技术方案中,所述多肽nav-b的三维结构是由主链和二硫键形成的复合卷曲结构,并且保留了核心封闭分子lys

10

、arg

18

和arg

22

。

10.上述技术方案中,所述多肽nav-b可通过lys

10

、arg

18

和arg

22

三个氨基酸位点分别靶向离子通道蛋白nav1.4的四个结构域:asp

406

、glu

409

;lys

1244

、glu

1248

;glu

761

、glu

764

;asp

1539

、asn

1548

。

11.本发明还提供上述一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b在制备治疗离子通道相关疾病的药物中的应用。

12.上述技术方案中,所述疾病包括高钾周期性瘫痪、低钾周期性麻痹、副肌酸结子、

钾加重肌无力和先天性肌无力综合征,以及由于皮下肌肉记忆性紧绷引起的面部及身体皱纹。

13.本发明的有益效果:

14.本发明开发了一种靶向钠离子通道蛋白nav1.4的新型多肽nav-b,其氨基酸序列为ghccgdeyrkwcgkrvcrnkarcc,该多肽nav-b保留了核心封闭分子lys

10

、arg

18

和arg

22

。通过对多肽三维结构的预测结构显示,nav-b是由主链和二硫键形成了复合卷曲的结构,可以靶向钠离子通道蛋白nav1.4,形成稳定的蛋白复合体。本发明的多肽nav-b能够稳定地靶向钠离子通道蛋白nav1.4,且为人工合成设计开发,与天然提取靶向药物相比,具有更高的产率、产量和经济性,从而为未来开发成治疗人类相关疾病的nav通道靶向药物提供了基础,具有非常好的应用前景。

附图说明

15.利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。

16.图1为本实施例的多肽nav-b的三维结构示意图。

17.图2为本实施例的多肽nav-b与钠离子通道蛋白nav1.4的分子对接示意图。

18.图3为本实施例的多肽nav-b与nav1.4蛋白复合物对接位点的示意图。

19.图4为本实施例的动力学模拟平均整个蛋白rmsd值变化的示意图。

20.图5为本实施例的动力学模拟各氨基酸残基rmsd值变化的示意图。

具体实施方式

21.结合以下实施例及附图对本发明作进一步描述。

22.1、多肽nav-b的设计:

23.根据已经报道的nav1.4的阻断分子,进行优化组合排列,用vector nti10.3软件对其氨基酸序列进行比对,找出氨基酸序列的同源序列,并用bioedit软件显示和编辑比较结果,获得多肽nav-b的氨基酸序列。

24.2、多肽nav-b的三维结构预测:

25.运用modeller软件对多肽nav-b的三维结构进行预测:

26.(1)首先准备好nav-b.ali序列文件和pdb_95.pir文件;

27.(2)运行prf.buid()命令寻找与目的基因相近的pdb模板,nav-bout.prf存放输出结果,前6行记录了modeller构建这个文件的相关参数,后续行对应profile.build()检测到的相似处,选择相似度高和e值比较低的模板;

28.(3)在pdb模板数据库中下载上述候选模板的pdb文件,运行命令for()in()筛选最佳模板;

29.(4)在modeller窗口中运行automodel()命令获取蛋白预测结果;

30.(5)选择dope score最低且ga341 score最高的结果为最佳模型;

31.(6)使用pymol软件打开预测结果,获得多肽nav-b的三维结构图像,如图1所示,其中lys10为第十位的赖氨酸,arg18为第十八位的精氨酸,arg22为第22位的精氨酸,-nh2为

保护基团。

32.3、多肽nav-b与钠离子通道蛋白nav1.4的分子对接分析:

33.运用基于快速傅里叶变换的刚性蛋白对接程序的zdock进行多肽-蛋白对接分析:

34.(1)准备好nav1.4和多肽nav-b的pdb文件;

35.(2)启动discovery studio 4.0,在同一个3d窗口中打开受体和配体蛋白;

36.(3)打开zdock设置对话框,设置旋转角度(angular step size=15)、zrank=false、对接构象分簇的参数设置(top poses=2000、rmsd cutoff=6.0、interface cutoff=9.0和maximum number of clusters=60),设置并行计算为ture;

37.(4)运行zdock并查看结果,筛选打分最高的模型;

38.(5)使用pymol软件打开对接模型,对活性口袋以及对接位点进行分析。

39.多肽结构、nav1.4蛋白晶体结构以及nav1.4-多肽复合物的对接模型结构如图2所示,其中箭头表示出的位点为活性口袋的分子对接位点。

40.多肽nav-b与nav1.4蛋白的复合物(nav1.4-多肽nav-b)对接位点如图3所示,氨基酸用三字母缩写表示,数字表示对应的氨基酸位置:lys(赖氨酸),arg(精氨酸)、asp(天冬氨酸)、asn(天冬酰胺);两个视角展示nav1.4-多肽nav-b复合物的对接方式,d1表示nav1.4结构域1,d2表示nav1.4结构域2,d3表示nav1.4结构域3,d4表示nav1.4结构域4。

41.4、nav1.4-多肽nav-b复合物的动力学模拟分析:

42.运用namd和vmd对nav1.4蛋白晶体和多肽nav-b-nav1.4蛋白复合体的动力学过程进行模拟:

43.(1)在vmd控制面板中调取tk console,cd进入目的文件夹,mol new filename.pdb,用automatic psf builder进行psf文件创建,调用top_all27_prot_lipid_na.inp脚本,加载脚本信息,生成链,完成psf文件的创建;

44.(2)生成了filename.pdb和filename.psf文件,重命名为original.pdb和original.psf,添加solvationbox,boundary设置为1.5;

45.(3)运用已经写好的minimization.namd进行能量最小化,其中脚本中的boundarydata运用findbox.tcl获取,另外准备脚本par_all36_lipid_prot_carb.prm,从cmd命令窗口输入namd2+p4 minimize.namd》dummy.out获得能量最小化;

46.(4)准备好nvt.namd脚本,从能量最小化的文件中进行动力学模拟过程,从cmd命令窗口输入namd2+p8 nvt.namd》dummy.out;

47.(5)对输出结果进行分析,确定动力学模拟过程中的升温结果及动力势能等信息,运用rmsdplot度蛋白的rsmd值进行分析绘图,结果见图4和5。

48.图4中的两条曲线分别表示出nav1.4蛋白晶体以及nav1.4-多肽nav-b复合物的rmsd值变化,从中体现出蛋白骨架在动力学模拟时长中的活跃度。

49.图5中的上图为nav1.4蛋白晶体中各氨基酸残基的rmsd值,下图为nav1.4-多肽nav-b复合物的氨基酸残基rmsd值,横坐标标注了氨基酸残基的位置,rmsd值用标尺所示的颜色表示。

50.最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实

质和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1