一种油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂

1.本发明涉及油气田开采技术领域,特别涉及一种油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂。

背景技术:

2.固井是在套管与地层环空之间注入水泥浆,水泥浆凝固后形成油井水泥石,对地层进行有效封隔,并为套管提供保护和支撑的一种作业,固井质量的好坏对后续钻井和油气开采至关重要。随着油气资源勘探的不断深入,所钻遇地层越来越复杂,这给固井质量带来更加严苛的考验。传统硅酸盐水泥石是一种先天脆性材料,易收缩,胶结差,且地层温度、套管膨胀、软硬地层压力的不同均会导致固井水泥石产生裂缝,影响地层封隔的有效性,进一步产生窜流问题。因此,改善水泥石的性能,特别是提高其韧性,是提高固井水泥环抵抗复杂应力的能力、预防窜流与保证油气井安全高效生产的根本措施。

3.环氧树脂具有粘接强度高,稳定性高,固化收缩率低,耐化学品性优良等优点。固井学术界对环氧树脂改善固井水泥石性能的研究尚不深入,现场采用的是油溶性环氧树脂配合乳化剂、固化剂进行施工,存在配方复杂、乳液配制繁琐、应用不方便的缺点,且配制的乳液体系性能不稳定及固化时间难以掌控,给固井施工带来安全隐患。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂。该水性环氧树脂施工性能稳定、可耐地层高温环境、能改善水泥石脆性大的问题。

5.本发明提供的油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂,由原料环氧树脂、2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸、丙烯酰胺,在引发剂过氧化苯甲酰作用下,通过接枝共聚反应制成;环氧树脂、2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸、丙烯酰胺的用量重量份比例为100~110:40~50:4~6。

6.具体制备方法步骤如下:

7.(1)将环氧树脂溶于n,n

‑

二甲基甲酰胺中,通入氮气,搅拌加热升温至85℃。

8.(2)将过氧化苯甲酰溶于丙酮中,然后将丙酮溶液滴加到步骤(1)的溶液中,升温至95℃,恒温30min。

9.(3)向反应液中缓慢加入2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸和丙烯酰胺的混合水溶液;恒温反应4h。

10.(4)旋转蒸发除去溶剂,使用乙酸乙酯反复洗涤除去未反应的环氧树脂原料,得到自交联水性环氧树脂。

11.优选的是,所述环氧树脂为环氧树脂e44。

12.进一步优选的是,各原料组分重量配比如下:环氧树脂(e44)100~110份;2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸(amps)40~50份;丙烯酰胺(am)4~6份;引发剂过氧化苯甲酰(bpo)3~5份;丙酮10~12份;n,n

‑

二甲基甲酰胺(dmf)120~150份。

13.本发明的油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂合成反应机理为:以过氧化苯甲酰bpo为引发剂,夺取环氧树脂e44主链上的叔氢原子,产生自由基,通过接枝共聚的方法将am、amps接枝到环氧树脂e44主链带羟基的叔碳上。接枝反应机理如下:

[0014][0015]

与现有技术相比,本发明的有益之处在于:

[0016]

本发明的自交联水性环氧树脂同时具有耐温性、自交联性、自乳化性质。

[0017]

(1)在环氧树脂分子链中同时引入丙烯酰胺单体和2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸单体,调整配比,使得环氧树脂可以在不外加乳化剂和固化剂的条件下实现自乳化和自交联。

[0018]

(2)改性后的环氧树脂分解温度为310℃,可耐地层180℃的高温;乳液稳定性好,方便储存与运输。

[0019]

(3)本发明的单组分自交联水性环氧树脂应用到油井水泥中时,不需要加入固化剂,简化了现场配浆的步骤,避免了外加固化剂造成的施工安全隐患。

[0020]

(4)改善了油井水泥石致密性和脆性大的问题。

[0021]

本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0022]

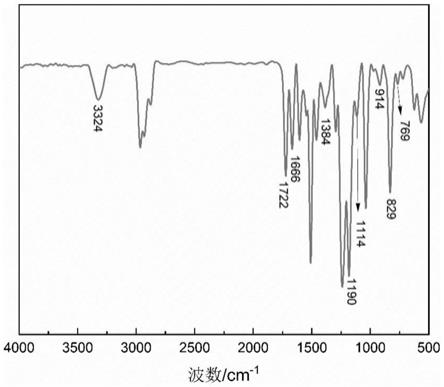

图1、本发明的实施例1制备的自交联水性环氧树脂的红外光谱图。

[0023]

图2、自交联水性环氧树脂的固化图。

[0024]

图3、自交联水性环氧树脂的热重分析图。

[0025]

图4、树脂水泥石抗折强度。

[0026]

图5、树脂水泥石抗压强度。

具体实施方式

[0027]

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0028]

实施例1

[0029]

一种油井水泥用耐高温自交联水性环氧树脂的制备方法,步骤如下:

[0030]

(1)将105g环氧树脂e44溶于135g的n,n

‑

二甲基甲酰胺中,转移至带有冷凝管、恒压滴液漏斗的三口烧瓶中,通入氮气,磁力搅拌器搅拌并加热升温至85℃;

[0031]

(2)使用4g过氧化苯甲酰为引发剂,将过氧化苯甲酰溶于11g丙酮中,然后将丙酮溶液滴加到三口烧瓶中,体系升温至95℃,恒温反应30min;

[0032]

(3)将45g的2

‑

丙烯酰胺基

‑2‑

甲基丙磺酸(amps)和5g的丙烯酰胺(am)溶于40g水中,形成混合水溶液;然后将混合水溶液缓慢加入三口烧瓶中,恒温反应4h;

[0033]

(4)反应结束后,旋转蒸发仪除去溶剂,使用乙酸乙酯反复洗涤除去未反应的环氧树脂原料,得到自交联水性环氧树脂样品。

[0034]

对实施例1制备的自交联水性环氧树脂进行以下性能表征及测试:

[0035]

(1)图1是实施例1制备的自交联水性环氧树脂的红外光谱图。从图1可以看出,3324cm

‑1处为环氧树脂侧链上引入

‑

so3h上

‑

oh的伸缩振动吸收峰和

‑

nh伸缩振动峰的叠加;1666cm

‑1处应为amps、am中仲酰胺>s=o伸缩振动引起的叠加吸收峰;1190cm

‑1处是amps中>s=o不对称伸缩振动吸收峰,1114cm

‑1处是amps中>s=o对称伸缩振动吸收峰;769cm

‑1处对应

‑

nh2振动吸收峰;同时,914cm

‑1和829cm

‑1的吸收峰分别对应环氧基团上

‑

c

‑

h的不对称伸缩振动和变形振动,这表明环氧基团未参与反应得以保留,反应主要是amps、am以接枝共聚的形式进行。

[0036]

(2)将实施例1制备的自交联水性环氧树脂与水按照质量比1:3配制成乳液,调ph为12~13(水泥浆体系的ph),在80℃条件下固化5h,得到自交联产品如图2所示。

[0037]

(3)使用热重分析仪对实施例1制备的自交联水性环氧树脂进行热稳定分析,结果如图3所示,样品的初始分解温度为310℃,热稳定性良好,能满足井下作业。

[0038]

(4)在嘉华g级水泥中加入一定质量分数的实施例1制备的水性环氧树脂样品,按照gbt 19139

‑

2012油井水泥试验方法配置水泥浆,然后按gbt 19139

‑

2012油井水泥试验方法中方法对树脂水泥性能进行测试,评价不同加量的自交联水性环氧树脂对水泥石力学性能的影响。水泥浆配方为:嘉华g级水泥600g+自交联水性环氧树脂+降失水剂1%+分散剂0.5%+消泡剂(水灰比0.44)。

[0039]

抗折强度测试结果如图4所示,可以看到,本发明的耐高温自交联水性环氧树脂改性后的水泥石抗折强度明显高于空白水泥石,当加量为2%~6%时,水泥石抗折强度随水性环氧树脂加量的增加而增加;但当加量大于6%后,水性环氧树脂加量增加,抗折强度会随之减小。由此可见,水性环氧树脂的最佳掺量为6%,此时的抗折强度为8.9mpa,抗折强度提高了48.3%。

[0040]

抗压强度测试结果如图5所示,可以看到,与空白水泥石强度对比,使用本发明的自交联水性环氧树脂改性后的水泥石强度明显增加。对于抗压强度的改善也存在一个最佳

树脂加量为6%,此时抗压强度为34.6mpa,抗压强度提高38.4%。

[0041]

(5)实施例1制备的自交联水性环氧树脂与常规环氧树脂抗压性能对比试验

[0042]

采用实施例1制备的自交联水性环氧树脂与改性前的常规环氧树脂e44分别添加到水泥石中进行抗压抗折试验(加量6%),平行测量三次,得到的结果见表1和表2。

[0043]

表1改性前后树脂掺入水泥抗压强度

[0044]

抗压强度(mpa)123平均值实施例1环氧树脂34.734.434.734.6常规环氧树脂e4426.426.626.226.4

[0045]

表2改性前后树脂掺入水泥抗折强度

[0046]

抗折强度(mpa)123平均值实施例1环氧树脂9.08.88.98.9常规环氧树脂e446.26.56.56.4

[0047]

由上述两个表中数据可得,常规环氧树脂e44直接加入水泥中抗压强度为26.4mpa;实施例1的自交联水性环氧树脂加入水泥浆中,水泥石的抗压强度为34.6mpa,抗压强度提高了31.1%。常规环氧树脂e44直接加入水泥中抗折强度为6.4mpa;实施例1的自交联水性环氧树脂加入水泥浆中,水泥石的抗压强度8.9mpa,抗压强度提高了39.1%。经过本发明方法改性后的自交联水性环氧树脂加入水泥石后,水泥石内部的孔结构减少,水泥石致密性提高,同时本发明的水性环氧树脂的自交联成膜是使得水泥石抗压/抗折强度高于环氧树脂e44直接加入水泥浆中的重要原因。

[0048]

综上所述,本发明提供了一种油井用耐高温自交联水性环氧树脂,主要应用于固井工程领域。该环氧树脂具有自乳化和自交联性能;同时,接入的磺酸基团使树脂具有了耐高温性能,利于应用到水泥浆体系中。自交联水性环氧树脂侧链上接入的酰胺基团会与另一条水性环氧树脂主链上的环氧基团反应连接,形成相互交联的膜状和交联网状物质,从而提高水泥石的致密性和力学性能。

[0049]

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1