含醌式-给体-受体单元的聚合物半导体及其制备和应用

含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体及其制备和应用

技术领域

1.本发明涉及一种半导体聚合物,特别是一种主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体及其制备方法和应用。

背景技术:

2.半导体聚合物因为在有机场效应晶体管(ofet)、有机光伏(opv)和其他电子器件中具有广泛应用而备受关注。如何改变分子结构来调节前沿轨道能级和实现高载流子迁移率是半导体聚合物最基本的问题之一。目前,已经提出了通过有效控制载流子在链间跳跃和链内传输效率来提高载流子迁移率的策略,例如新型结构单元的合理设计、侧链工程以及活性层处理和器件结构的优化。在这些尝试中,聚合物给体

‑

受体(d

‑

a)单元的前沿轨道杂化设计策略,已被广泛应用于调节光电特性。

3.除了d

‑

a型聚合物之外,醌式单元具有电子、光学和磁性等光电特性,因此含有醌式(q)单元的共轭聚合物正受到越来越多的关注。在醌式聚合物中,醌式结构和芳香结构之间的共振导致键长交替(bla)的最小化,这是由聚合物芳香结构和醌式结构之间的能量差的减小实现的。此外,由于聚合物主链的高共面性,可以增强π

‑

轨道重叠,增加有效共轭长度并促进聚合物链间的π

‑

π相互作用,从而提高载流子传输。

4.尽管人们对醌式聚合物越来越感兴趣,但可用于共轭聚合物的醌式结构单元并不多,例如苯并双吡咯烷酮和苯并[1,2

‑

b:4,5

‑

b]双噻吩

‑

2,6

‑

二酮。这些扩展后的对醌二甲烷单元是足够稳定的,能够作为构筑窄带隙聚合物的高效的结构单元。但是,由于他们都含有末端带有羰基的吸电子基团,这样的话会显著拉低最低占有轨道(lumo能级),结果就是会模糊纯对醌二甲烷(p

‑

qm)结构单元和传统的电子受体之间的界线,甚至因为扩展变形后会形成更大的环,也许会形成位阻,影响聚合物的器件性能。

技术实现要素:

[0005]

本发明的目的在于,提供一种含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体及其制备和应用。本发明聚合物具有载流子迁移率高、合成简单、产率较高的特点,在有机光电领域具有很大的发展前景和潜力。

[0006]

本发明的技术方案:一种主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体,化学结构通式如下:

[0007][0008]

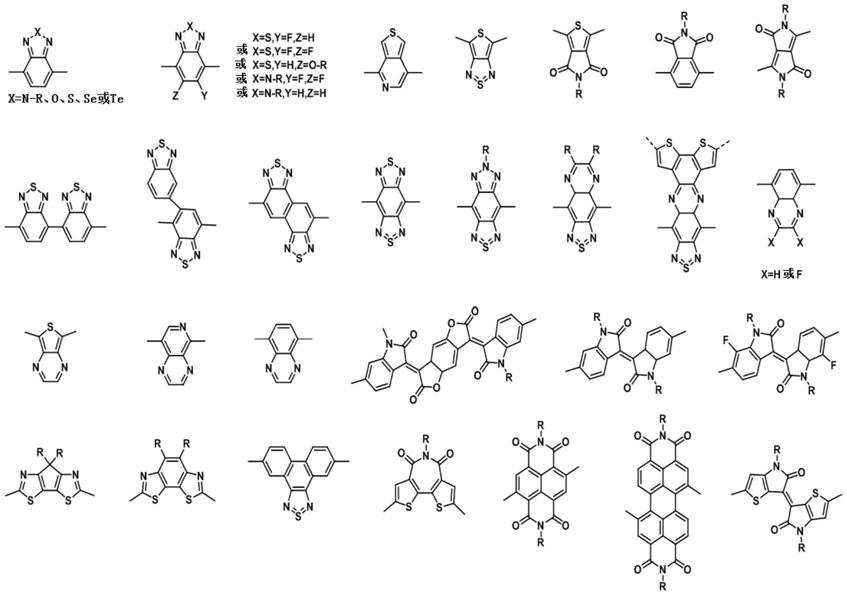

其中,a为下列结构式中的任意一种:

[0009][0010]

r为c1

‑

c60的烷基。

[0011]

一种前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,包括如下步骤:

[0012]

1)在惰性气体条件下,将(3z,6z)

‑

3,6

‑

双((5

‑

溴噻吩

‑2‑

基)亚甲基)哌嗪

‑

2,5

‑

二酮、碳酸钾、烷基溴或烷基碘、干燥的n,n

‑

二甲基甲酰胺加入到反应瓶中,加热反应,然后冷却至室温,抽滤得到滤液,并将滤液蒸发浓缩,过硅胶柱层析,旋干后用无水乙醇重结晶得到产物,之后将产物溶于干燥的四氢呋喃溶液中,在惰性气体条件下降温冷冻,然后缓慢滴加正丁基锂,搅拌1

‑

2小时后,加入三甲基氯化锡,然后缓慢将温度升至室温,并搅拌10

‑

15小时,再用水淬灭反应,并用二氯甲烷萃取,无水硫酸镁干燥,旋干溶剂后用无水乙醇重结晶获得油状的m品;

[0013]

2)以m品为原料,和化合物a进行stille偶联聚合反应,即可制备出所述主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体;其中化合物a为如下结构式中的任意一种:

[0014][0015]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,步骤1)所述正丁基锂是浓度为1.6mol/l的己烷溶液。

[0016]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,步骤1)所述(3z,6z)

‑

3,6

‑

双((5

‑

溴噻吩

‑2‑

基)亚甲基)哌嗪

‑

2,5

‑

二酮、碳酸钾、烷基溴或烷基碘、干燥的n,n

‑

二甲基甲酰胺加入到反应瓶中后,是在90

‑

110℃下搅拌反应2小时。

[0017]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,步骤1)所述蒸发浓缩为减压旋转蒸发浓缩。

[0018]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,步骤1)所述硅胶柱层析,洗脱剂为己烷/二氯甲烷配比为9:1至3:1。

[0019]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,步骤1)所述降温冷冻是降温至

‑

78℃;加入正丁基锂后的搅拌时间为1.5小时;升温至室温后搅拌时间为12小时。

[0020]

前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体的制备方法,所述stille偶联聚合反应过程如下:在惰性气体条件下,将m品、化合物a、三(二亚苄基丙酮)二钯[pd2(dba)3]和三(邻甲基苯基)磷溶于无水甲苯中,通气30分钟后,加热溶液至回流,反应72小时,反应结束时,加入2

‑

三甲基锡噻吩封端,除去所有的溴基团,3小时后再加入2

‑

溴噻吩封端,除去所有的三甲基锡基团,然后冷却至室温,将混合物用甲醇沉聚,过滤,得到的沉淀物依次用甲醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和氯苯进行索氏提取,将索氏提取获得的聚合物溶液在旋转蒸发仪中蒸发溶剂、浓缩,接着缓慢加入到无水甲醇中析出,过滤,在真空干燥箱40℃中干燥两天即可。

[0021]

一种前述的主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体作为半导体聚合物的应用。

[0022]

本发明的有益效果

[0023]

1、本发明通过醌式

‑

给体

‑

受体(q

‑

d

‑

a)设计策略,设计了一种主链含醌式

‑

给体

‑

受体单元的聚合物半导体,本发明聚合物具有高载流子迁移率的优点。

[0024]

2、本发明合成路径简单,且产率较高,stille偶联聚合反应所得产物的产率可达84%。

[0025]

综上所述,本发明聚合物具有载流子迁移率高、合成简单、产率较高的优点,在有机光电领域具有很大的发展前景和潜力。

附图说明

[0026]

附图1为本发明实施例1制得的醌式

‑

给体

‑

受体聚合物的化学结构式;

[0027]

附图2为现有给体

‑

受体(d

‑

a)聚合物pt3b1的化学结构式;

[0028]

附图3为现有醌式

‑

给体(q

‑

d)聚合物paqm

‑

3t的化学结构式;

具体实施方式

[0029]

下面结合实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。

[0030]

本发明的实施例

[0031]

实施例1

[0032][0033]

合成路径如上

[0034]

1)在惰性气体条件下,将(3z,6z)

‑

3,6

‑

双((5

‑

溴噻吩

‑2‑

基)亚甲基)哌嗪

‑

2,5

‑

二酮(1.6mmol,1eq)、碳酸钾(8.0mmol,5eq)、烷基溴(6.4mmol,4eq)和n,n

‑

二甲基甲酰胺(15ml)加入反应瓶中,加热至90

‑

110℃,反应2小时,冷却至室温后,将反应混合物抽滤,并将滤液通过减压旋转蒸发浓缩,进行硅胶柱层析分离(己烷/二氯甲烷配比为9∶1至3∶1),旋干后用无水乙醇进行重结晶得到得到所需化合物1,为橙色固体;

[0035]

2)在惰性气体条件下,化合物1(600mg,0.53mmol,1eq)溶于干燥的四氢呋喃(40ml)溶液中,降温至

‑

78℃,缓慢滴加正丁基锂(0.83ml,1.6m,2.5eq),搅拌反应1

‑

2小时后,加入三甲基氯化锡(1.43ml,1m,2.7eq),使混合物缓慢将温度升至室温,并搅拌10

‑

15小时,之后用水淬灭反应,用二氯甲烷萃取,无水硫酸镁干燥,过滤、旋干溶剂,用无水乙醇重结晶获得油状的目标化合物2,产率为96%;

[0036]

3)在惰性气体条件下,化合物2(0.306mmol,1eq)、化合物3(0.306mmol,1eq)和三(二亚苄基丙酮)二钯[pd2(dba)3](7mg)和三(邻甲基苯基)磷(9mg)溶于无水甲苯中,通气30分钟后,加热溶液至回流,反应72小时,在聚合反应结束时,加入2

‑

三甲基锡噻吩(0.1ml)封端,除去所有的溴基团,3小时后再加入的2

‑

溴噻吩(0.2ml)封端,除去所有的三甲基锡基团,反应结束后冷却至室温,将混合物缓慢加入无水甲醇中析出,过滤,之后把固体放在索氏提取器中抽提提纯,所用溶剂依次为甲醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和氯苯,之后将索氏抽提

获得的溶液在旋转蒸发仪中蒸发溶剂,浓缩至2ml,接着缓慢加入到500ml无水甲醇中析出,过滤,在真空干燥箱40℃中干燥两天即可获得新型醌式

‑

给体

‑

受体(q

‑

d

‑

a)聚合物(产率84%)。

[0037]

本实施例获得的聚合物命名为paqm

‑

bt,结构式如图1所示,另外两种半导体聚合物分别为给体

‑

受体(d

‑

a)聚合物pt3b1(如图2所示)和醌式

‑

给体(q

‑

d)聚合物paqm

‑

3t(如图3所示)。与paqm

‑

3t相比,paqm

‑

bt表现出较低的最高占据分子轨道(homo)能级、较强的主链平面性、较强的链间相互作用和更高的结晶度,从而导致更有效的链间电荷跳跃。此外,通过理论计算得出paqm

‑

bt具有较小的有效空穴质量(m

h*

),表明paqm

‑

bt主链内具有有效的空穴传输。所有这些因素共同导致空穴迁移率大幅提高,高达5.10cm

2 v

–1s

–1,分别比paqm

‑

3t和pt3b1高一个和四个数量级。

[0038]

实施例2

[0039]

本实施例合成路径同实施例1,区别在于制备化合物1的原料不同,合成的化合物1的结构式为化合物3的结构式为

[0040]

实施例3

[0041]

本实施例合成路径同实施例1,区别在于制备化合物1的原料不同,合成的化合物1的结构式为化合物3的结构式为

[0042]

以上所述,仅为本发明创造较佳的具体实施方式,但本发明创造的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明创造揭露的技术范围内,根据本发明创造的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明创造的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1