一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料及其制备方法

1.本发明属于有机化学技术领域,具体涉及一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料及其制备方法。

背景技术:

2.电致变色材料是指材料的光学属性(反射率、透过率、吸收率等)在外加电场的作用下发生稳定、可逆的颜色变化的现象,在外观上表现为颜色和透明度的可逆变化。具有电致变色性能的材料称为电致变色材料。电致变色材料分为无机电致变色材料和有机电致变色材料。无机电致变色材料的典型代表是三氧化钨,以wo3为功能材料的电致变色器件已经产业化。而有机电致变色材料主要有聚噻吩类及其衍生物、紫罗精类、四硫富瓦烯、金属酞菁类化合物等。

3.已公开的申请号为cn201711444732.x的中国专利中公开了一种抗静电、自动显色变色功能的聚酰胺类复合材料的制备方法,该聚丙烯复合材料主要由抗静电、自动显色变色功能母粒5~10份、聚酰胺树脂48~93份、无机填料0~40份、接枝物0~20份、抗氧剂0.1~1份、其他助剂0~3份组成。采用具有多孔型的纳米吸附剂为载体,利用负压超声技术吸附湿敏变色剂、丙烯酸聚醚酯抗静电吸湿剂的抗静电、吸湿显色剂,其中的丙烯酸聚醚酯即起到了抗静电作用也起到了吸湿作用,为加强了材料的吸湿变色功能。以及采用该抗静电自动显色变色剂与聚酰胺类基体树脂材料通过双螺杆挤出机制备而来的具有抗静电、自动显色变色功能的聚酰胺母粒及其聚酰胺类复合材料。

4.近些年来,电致变色材料及技术得到了迅速的发展,性能各异的电致变色材料层出不穷,其在智能窗、显示器、电子纸等诸多领域显示了巨大的应用价值。一些染料类小分子物质(如苯醌、蒽醌、苝酰亚胺和靛蓝等)因其颜色丰富、色泽鲜艳在电致变色领域引起了关注。后来,这些小分子染料因其具有高稳定性、强吸收和价格低廉等优点得到了快速的发展与应用。2010年,电致变色领域专家john r. reynolds通过将异靛蓝进行修饰,得到了能够稳定变色的透射型电致变色材料;张诚课题组采用氯氧化锆-磷酸盐法制备了苝酰亚胺自组装薄膜,并以其作为电致变色层组装了大尺寸的全固态图案化电致变色器件,该器件显示出可逆的电致变色性质。

5.喹吖啶酮衍生物在有机光电器件、离子检测、等领域的应用引起了人们广泛的兴趣。吉林大学王悦课题组以2-氨基取代芴为原料合成了一种茚并喹吖啶酮衍生物,研究其溶剂极性、浓度和温度等对分子间氢键的影响,并研究了其成膜性。花建丽课题组利用喹吖啶酮本身高效发光特性和羰基反应活性设计了硫羰基取代喹吖啶酮,并在hg

2+

探针领域得到应用。虽然喹吖啶酮在有机光电领域得到了广泛应用,但是将其与电致变色结构结合构筑双功能材料的研究的内容没有公开。

6.现有技术中的电致变色材料很难实现多色转变,缺少电致荧光特性、功能单一、应用范围狭窄、制备复杂等。

技术实现要素:

7.有鉴于此,本发明提供一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料及其制备方法,以喹吖啶酮为电致荧光基团,通过长烷基链与电致变色基团咔唑结合,并通过电化学聚合制备了相应的聚合物薄膜,合成了一类新型的基于喹吖啶酮的双功能材料,能够实现粉红色-橙色-绿色的多色可逆转变;除此之外,本发明所述双功能材料还具有电致荧光特性,能够实现橙色荧光-荧光猝灭的可逆转变。

8.本发明为一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料,所述电致变色材料的变色材料单体结构如式ⅰ,(ⅰ)基于前文所述的一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料的制备方法,包括以下步骤;(1)将咔唑、四丁基溴化铵1、naoh溶液1(所述naoh的加入量以质量浓度计为40 %~60 %)(置于单口瓶中)混合,室温下反应1 h后,加入1,6-二溴己烷进行烷基化反应,继续反应5 h,得到粗产物,反应结束后,用水和二氯甲烷萃取三次,萃取液浓缩后用无水硫酸钠除水,进行柱层析纯化,以硅胶为固定相,二氯甲烷和石油醚为流动相,收集含目标化合物的洗脱液,旋蒸除去溶剂并干燥;所述流动相比例以体积计为二氯甲烷:石油醚=1:2~3,经硅胶柱层析提纯得到咔唑衍生物6c-cz(6c-cz-br),所述咔唑、四丁基溴化铵1、1,6-二溴己烷的物质的量之比为1:0.05~0.1:3~4,所述咔唑的结构式如式ii,所述咔唑衍生物6c-cz的结构式如式iii; ()

()(2)将喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz、二甲亚砜、naoh溶液2置于单口瓶中进行取代反应,所述喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz物质的量之比为1:0.05~0.2:2~3,所述变色材料单体(所述qa-6c-cz)的浓度为0.5~3 mmol/l,所述二甲亚砜加入量以体积记为8~15 ml,在室温下反应12 h,得到粗产物,反应结束后,用水和二氯甲烷萃取三次,萃取液浓缩后用无水硫酸钠除水,进行柱层析纯化,以硅胶为固定相,三氯甲烷和乙酸乙酯为流动相,收集含目标化合物的洗脱液,旋蒸除去溶剂并干燥,所述流动相比例以体积计为三氯甲烷:乙酸乙酯=50~70:1。经硅胶柱层析提纯得到变色材料单体(qa-6c-cz),所述喹吖啶酮的结构式如式;()(3)将所述变色材料单体溶解于三氯甲烷和(色谱级)乙腈的混合液中,三氯甲烷、乙腈质量比为9:1,变色材料单体qa-6c-cz浓度为0.5~3 mmol/l;再加入四丁基六氟磷酸铵(作为支撑电解质),所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.05~0.5 mol/l,在三电极体系中(ito作为工作电极,铂片作为对电极,ag/agcl作为参比电极)进行电化学聚合,经循环伏安法聚合成膜,所述循环伏安法的扫速为100 mv/s,电压为0.5~1.4 v,循环圈数为8~12圈,得到所述电致变色材料。

9.本技术的反应过程如下;

本发明的电致变色材料在传感领域、电子纸领域具有巨大的应用前景。

10.有益效果;本发明以具有高度共轭的大π键平面结构的喹吖啶酮为电致荧光基团,咔唑为电致变色基团,二者结合构筑了一种双功能电致变色材料,通过在喹吖啶酮n位引入长烷基链打断了与咔唑之间的共轭效应,使二者能够独立的实现电致荧光与电致变色性质。最终通过电化学聚合制备相应的聚合物薄膜,合成了一类新型的基于喹吖啶酮的双功能材料,能够实现粉红色-橙色-绿色的多色可逆转变,在传感领域表现出巨大的应用前景;除此之外,本发明的电致变色材料还具有电致荧光特性,能够实现橙色荧光-荧光猝灭的可逆转变。

附图说明

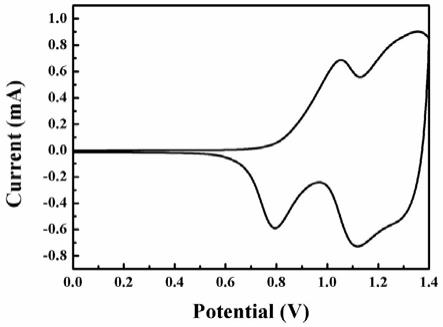

11.图1为本发明实施例1中提供的电致变色材料在0~1.4v的循环伏安曲线;图2为本发明实施例1中提供的电致变色材料在不同电压下的紫外-可见吸收光谱图;图3为本发明实施例1中提供的电致变色材料的循环稳定性测试图;图4为本发明实施例1中提供的电致变色材料的电致荧光性能测试结果图。

具体实施方式

12.下面结合具体实施方式对本发明进行详细描述。

13.对本发明的电致变色材料的电致变色、电致荧光性质进行表征,具体操作如下;将四丁基六氟磷酸铵加入容量瓶中,用色谱级乙腈定容,将其作为空白溶液。以空白溶液为支撑电解质,薄膜作为工作电极,铂片作为对电极,ag/agcl作为参比电极构成三电极体系,在电化学工作站扫描薄膜的0~1.4 v的循环伏安曲线,采用电化学工作站-紫外可见分光光度计联用/电化学工作站-荧光测试仪联用测试薄膜在0~1.4 v的紫外吸收曲线/荧光变化。所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.05~0.5 mol/l。

14.实施例1一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料,所述电致变色材料的变色材料单体结

构如式ⅰ,(ⅰ)一种基于前文所述的一种基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料的制备方法,包括以下步骤;(1)将咔唑、四丁基溴化铵1、naoh溶液1(所述naoh的加入量以质量浓度计为40 %~60 %)置于单口瓶中混合,室温下反应1 h后,加入1,6-二溴己烷进行烷基化反应,继续反应5 h,得到粗产物,经硅胶柱层析提纯得到咔唑衍生物6c-cz-br,所述咔唑、四丁基溴化铵1、1,6-二溴己烷的物质的量之比为1:0.05:3,所述咔唑的结构式如式ii,所述咔唑衍生物6c-cz的结构式如式iii;() ()(2)将喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz、二甲亚砜、naoh溶液2置于单口瓶中进行取代反应,所述喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz物质的量之比为1:0.05:2,所述变色材料单体qa-6c-cz的浓度为0.5 mmol/l,所述二甲亚砜加入量以体积记

为8 ml,在室温下反应12 h,得到粗产物,,经硅胶柱层析提纯得到变色材料单体qa-6c-cz,所述喹吖啶酮的结构式如式;()(3)将所述变色材料单体溶解于三氯甲烷和色谱级乙腈的混合液中,三氯甲烷、乙腈质量比为9:1,变色材料单体qa-6c-cz浓度为0.5mmol/l;再加入四丁基六氟磷酸铵,所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.05mol/l,在三电极体系中(ito作为工作电极,铂片作为对电极,ag/agcl作为参比电极)进行电化学聚合,经循环伏安法聚合成膜,所述循环伏安法的扫速为100 mv/s,电压为0.5v,循环圈数为8圈,得到所述电致变色材料。

15.请参阅图1至图4。在电化学工作站扫描薄膜在0~1.4 v的循环伏安曲线,如图1所示:可以看到薄膜的起始氧化电位大约在0.8 v,第一个氧化峰出现在1.03 v,这归属于二聚咔唑的氧化。

16.采用电化学工作站-紫外可见分光光度计联用测试薄膜在0~1.4 v的紫外吸收曲线和循环稳定性,如图2、3所示:中性态下薄膜在517nm左右出现了吸收峰,这归属于喹吖啶酮。随着施加电压的增大,薄膜首先在400 nm和1100 nm左右出现吸收峰,此时颜色从粉红色(0 v)变为橙色(1.2 v);当电压继续增大时,在687 nm处出现新的吸收峰,薄膜颜色最终变为蓝绿色(1.4 v)。除了多元的颜色变化,从图4可以看出薄膜的光学对比度为38.8%,并且具有较高的循环稳定性,循环300 s之后其光学对比度没有明显衰减。

17.采用电化学工作站-荧光测试仪联用测试薄膜在0~1.4 v的荧光变化。测试结果如图4所示:薄膜在580 nm处有荧光发射,长烷基链的引入减少甚至消除了喹吖啶酮和咔唑之间的相互影响,使喹吖啶酮更好的保留了其荧光特性。随着电压的升高,喹吖啶酮逐渐被氧化,发光强度随之减弱,在1.4 v时喹吖啶酮被完全氧化,荧光发生猝灭。

18.实施例2一种实施例1中的基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料的制备方法,包括以下步骤;(1)将咔唑、四丁基溴化铵1、naoh溶液1置于单口瓶中混合,室温下反应1 h后,加入1,6-二溴己烷进行烷基化反应,继续反应5 h,得到粗产物,经硅胶柱层析提纯得到咔唑衍生物6c-cz-br,所述咔唑、四丁基溴化铵1、1,6-二溴己烷的物质的量之比为1: 0.1: 4;(2)将喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz、二甲亚砜、naoh溶液2置于单口瓶中进行取代反应,所述喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz物质的量之比为1: 0.2:3,所述变色材料单体的浓度为3 mmol/l,所述二甲亚砜加入量以体积记为15 ml,在室温下反应12 h,得到粗产物,,经硅胶柱层析提纯得到变色材料单体qa-6c-cz;(3)将所述变色材料单体溶解于三氯甲烷和色谱级乙腈的混合液中,三氯甲烷、乙腈质量比为9:1,变色材料单体qa-6c-cz浓度为3 mmol/l;再加入四丁基六氟磷酸铵,所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.5 mol/l,在三电极体系中进行电化学聚合,经循环伏安法聚

合成膜,所述循环伏安法的扫速为100 mv/s,电压为1.4 v,循环圈数为12圈,得到所述电致变色材料。

19.实施例3一种实施例1中的基于喹吖啶酮的双功能电致变色材料的制备方法,包括以下步骤;(1)将咔唑、四丁基溴化铵1、naoh溶液1置于单口瓶中混合,室温下反应1 h后,加入1,6-二溴己烷进行烷基化反应,继续反应5 h,得到粗产物,经硅胶柱层析提纯得到咔唑衍生物6c-cz-br,所述咔唑、四丁基溴化铵1、1,6-二溴己烷的物质的量之比为1:0.07:3.4;(2)将喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz、二甲亚砜、naoh溶液2置于单口瓶中进行取代反应,所述喹吖啶酮、四丁基溴化铵2、咔唑衍生物6c-cz物质的量之比为1:0.1:2.5,所述变色材料单体的浓度为2 mmol/l,所述二甲亚砜加入量以体积记为10ml,在室温下反应12 h,得到粗产物,,经硅胶柱层析提纯得到变色材料单体qa-6c-cz;(3)将所述变色材料单体溶解于三氯甲烷和色谱级乙腈的混合液中,三氯甲烷、乙腈质量比为9:1,变色材料单体qa-6c-cz浓度为2 mmol/l;再加入四丁基六氟磷酸铵,所述四丁基六氟磷酸铵的浓度为0.4 mol/l,在三电极体系中进行电化学聚合,经循环伏安法聚合成膜,所述循环伏安法的扫速为100 mv/s,电压为1 v,循环圈数为10圈,得到所述电致变色材料。

20.实施例2、3中的电致变色材料的测试结果喝实施例1相近,在此不再赘述。

21.本发明将色泽鲜艳、着附力强、稳定性强、廉价易得的染料分子喹吖啶酮引入电致变色领域,所制备的双功能电致变色材料具有优秀的电致变色特性,仅在0~1.4 v电压下就可能够实现粉色-橙色-绿色的多元颜色变化,满足了对于电致变色材料多色变化的需求;其光学对比度可达38.8%,并且循环稳定性较好,在循环300 s后对比度衰减不大;除了电致变色性质外,由于喹吖啶酮具有大π键平面结构,该聚合物薄膜还表现出电致荧光性质,在0~1.4 v电压下可实现荧光发射-荧光猝灭的可逆转变。本发明制备的双功能电致变色材料,在电子传感器、多色智能窗等领域表现出了巨大的应用前景。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1