一次性使用病毒采样管的制作方法

1.本实用新型属于生物学样本采集技术领域,尤其涉及一种一次性使用病毒采样管。

背景技术:

2.病毒采样管是常用的一次性使用耗材,在各种类病毒(例如新型冠状病毒、甲型乙型流感病毒、腺病毒、eb病毒等)检测前,都需要将已采样拭子放入病毒采样管中进行运输及储存。

3.尤其现在新冠核酸检测采样时常多人混采,即多个拭子头保存在同一病毒采样管内。在从病毒采样管中取液时,由于同一管中拭子头较多,自由流动的保存液少,移液器枪头容易扎到拭子头,堵塞枪头孔,吸取液体时造成移液器枪头口局部负压,易发生病毒保存液体冲吸至枪管内,造成相互污染的问题,给取液造成不便。

4.当采用手动取液时,尚可人工从拭子头间隙中取到病毒保存液,但采用自动化移液工作站,如自动分杯机等仪器时,移液器枪头通常无法分辨液体间隙,混采取液成为问题。

5.现有技术对于5-10人混采的病毒采样管,通常采用加入更多的病毒保存液来解决多拭子混采的自动化取液,但增大病毒保存液体积会将病毒稀释,降低保存液中病毒的浓度,不利于病毒检测。或者设置多个管头且管身相互连通的异型采样管,将拭子头和病毒保存液分别在不同管头存放。但这样的方式对于采样、运输和自动化移液均需要人为注意使用方式和放置位置,同样带来不便,不适用于自动化移液工作站取液。

技术实现要素:

6.针对现有技术中病毒采样管不方便适用于自动化移液操作,容易造成取液时移液枪污染、取液效率低的问题,本实用新型提供一种一次性使用病毒采样管,该结构制作简单、实用性强。

7.为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案如下:一种一次性使用病毒采样管,包括上管体、下管体和管盖;上管体与下管体可拆卸连接,上管体具有第一开口和第二开口,下管体具有第三开口,上管体的第一开口处设置有管盖,上管体的第二开口与下管体的第三开口相连通,上管体内壁设置有分隔部,采样拭子置放在分隔部上,下管体内存放病毒保存液,病毒保存液可在上管体和下管体内部自由流动。

8.进一步地,分隔部为片状的透液栅栏,透液栅栏与上管体内壁固定连接,透液栅栏的间隙允许病毒保存液自由在上下管体间流动。

9.可选地,分隔部为无纺布材质的膈膜,固定连接于上管体内壁,无纺布间隙允许病毒保存液自由在上下管体间流动,能对病毒保存液进行粗滤。

10.进一步地,分隔部通过pes或tpu热熔胶固定设置于上管体内壁。

11.进一步地,上管体第一开口处设置有第一连接部,第一连接部与管盖可拆卸连接,

连接部为外表面设置的外螺纹,管盖内设置有与外螺纹相配合的内螺纹。

12.可选地,第一连接部为内表面设置的一条或多条环状凸起,管盖为与上管体第一开口处一体设置的连盖,连盖内设置有圆形塞,圆形塞可插入至第一连接部内与环状凸起过盈配合,通过插拔实现上管体第一开口处与管盖的可拆卸连接。

13.进一步地,上管体第二开口处设置有第二连接部,第二连接部为外表面设置的外螺纹,下管体第三开口处设置有接合部,接合部为与第二连接部相配合的内螺纹。

14.可选地,第二连接部为在内表面设置的一条或多条环状凸起,接合部为外壁设置的环状凸起,两部分环状凸起过盈配合。

15.可选的,上管体和下管体可拆卸连接位置处涂覆有密封脂或在外壁缠绕设置有密封膜。

16.进一步地,分隔部设置位置靠近上管体第二开口处。

17.本实用新型的优势在于:结构设置巧妙,在同一采样管空间内实现拭子头和病毒保存液的分隔,生产制造难度较低。通过简单的颠倒采样管实现病毒保存液对病毒的采集,在使用自动移液器时,从管体中部打开后,只留下了提取病毒后的保存液,便于自动化移液,提高的自动化检测效率,同时避免了移液枪的污染。

附图说明

18.图1为一次性使用病毒采样管整体结构示意图;

19.图2为一次性使用病毒采样管纵向半剖视图;

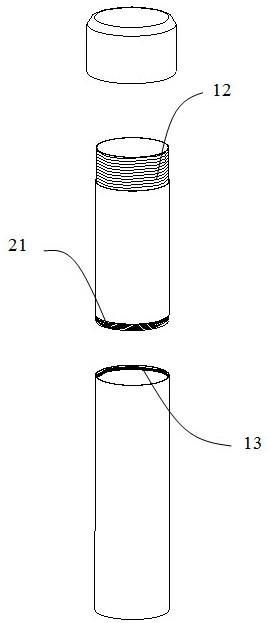

20.图3为一次性使用病毒采样管爆炸图;

21.图4为上管体立体剖视图。

具体实施方式

22.下面将结合附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

23.本实用新型是针对拭子头的存放和病毒保存带来取液困难的问题,主要发明构思在于:将病毒采样管设计为上下两段式,上段用于存放拭子头,下段用于存放病毒保存液,上下两段管体间可拆卸连接,病毒保存液可自由在上下管体内流动。

24.具体的,如图1、2所示,病毒采样管包括:上管体1、下管体2和管盖3,上管体1和下管体2可拆卸连接,上管体1具有第一开口和第二开口,下管体2具有第三开口;管盖3设置上管体1第一开口处,上管体1内设置有分隔部11,拭子头置放在分隔部11上,防止拭子滑落至病毒保存液内,上管体1第二开口与下管体2第三开口相连通。

25.如图3所示,上管体1为具有两处开口的中空的圆形管状体,长度为47.5mm,内径16mm。上管体1第一开口处设置有第一连接部12,第一连接部12与管盖3可拆卸连接。

26.第一连接部12为外表面设置的外螺纹,可与管盖3内侧的内螺纹相互配合,实现上管体1第一开口处与管盖3的可拆卸连接。或者第一连接部12为内表面设置的一条或多条环状凸起,管盖3为与下管体1第一开口一体设置的连盖,连盖上设置有可插入至第一连接部

12内的圆形塞,与环状凸起过盈配合,通过插拔的形式实现上管体1第一开口处与管盖3的可拆卸连接。

27.下管体2第二开口处设置有第二连接部13,第二连接部13为外表面设置的外螺纹,可与下管体2第三开口处内侧的内螺纹相互配合,实现下管体1第一开口处与下管体3的可拆卸连接。或第二连接部13同样为内表面设置的环状凸起,可与下管体2第三开口处的插接部过盈配合,通过插拔的形式实现下管体1第一开口处与下管体3的可拆卸连接。

28.下管体2为仅具有一个开口的半封闭的中空管状体,整体长度为47.5mm,为利于病毒保存液在下管体内的集中,下管体可设置成上部内径略粗,底部内径略细的形式,底部内径15.3mm。下管体2第三开口处设置有接合部21,接合部21可与上管体1的第二连接部13相配合。接合部21可采用内螺纹的形式,也可采用插接部的形式;若采用插接部的形式,则在第三开出处外部设置环状的凸起部,以增大下管体2第三开口处的外径,用于与第二连接部13的环状凸起相配合,实现下管体2与上管体1的可拆卸连接。

29.下管体2底部采用现有技术中的复合底,内底为向下凸起的尖底,外底为中空柱状底,复合底的设置是便于移液枪从管底内取液,也有利于离心、混匀、在自动移液器内放置。

30.管盖3根据上管体1上第一连接部12的设置形式进行设置,可采用现有的内螺纹或连盖的形式与上管体1相配合。

31.如图4所示,分隔部11为圆形片状的透液栅栏,直径与上管体11内径相同,透液栅栏与上管体11内壁固定连接,设置位置靠近第二连接部13处,为拭子头的存放留出足够的空间。透液栅栏间的间隙可允许病毒保存液自由在上下管体间流动,同时防止拭子头掉入下管体2内。

32.或者分隔部11为无纺布材质的膈膜,通过pes、tpu等热熔胶粘黏于上管体11内壁,无纺布的间隙不仅能允许病毒保存液自由在上下管体间流动,同时也能防止大颗粒的粉尘或拭子头上的棉屑掉入下管体2内,在提取拭子头上的内容物的同时,也实现对病毒保存液的粗滤,利于自动移液器取液。

33.整体病毒采样管的规格优选为10ml,病毒保存液的量约2ml。

34.为保证上管体1和下管体2之间连接处更好的密封效果,防止病毒保存液在上管体1和下管体2内流动时漏出,可在连接位置处涂覆密封脂或在外缠绕设置一圈密封膜的形式,但需要保证不给上下管体间拆卸时造成不便。

35.采样管的使用方式为:打开管盖3后,将采样后的拭子棒折断,多个拭子头通过第一开口处进入上管体1内,放置分隔部11上;采样完毕后,盖上管盖3,然后颠倒采样管,使得预置在下管体2内病毒保存液流入上管体1内,实现对拭子头上的病毒、细胞、rna等内容物的充分提取和洗脱;在需要取液进行检测时,再将采样管颠倒一次,使得病毒保存液通过分隔部11再次流向下管体2内,从上管体1和下管体2中间的连接处将上下管体拆卸分离,从下管体2内进行取液。

36.以上所述,仅为本实用新型最佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。本实用新型说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员的公知技术。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1