基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料及其制备方法

本发明涉及有机半导体化学合成,具体而言,涉及一种基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料及其制备方法。

背景技术:

1、随着智能物联网的快速发展,电子皮肤、植入式医疗设备等诸多柔/弹性电子器件与人们的关系日益密切。这些器件在人体表面或内部工作,需具备与人体组织相匹配的力学性能。半导体作为柔/弹性电子器件的重要基础材料,其弹性化具有十分重要的意义。与无机半导体相比,聚合物半导体具有化学结构可调、溶液可加工和延展性良好等优点,但聚合物半导体的力学性能仍达不到人体组织的应变要求,这极大地限制了柔/弹性可穿戴设备的发展,鉴于此,弹性半导体的制备在推动柔/弹性电子器件的发展中起着重要的作用。

2、目前,基于嵌段共聚物的设计合成来制备弹性半导体是半导体领域的研究热点。stille偶联、atrp自由基聚合以及叠氮点击等反应被用于制备嵌段共聚物的弹性半导体,例如邱团队采用stille偶联反应制备了基于异靛蓝衍生物的嵌段共聚物弹性半导体,此反应过程需有机锡化合物的参与,对人体危害大,对环境污染严重(j.mater.chem.c,2019,7,11639)。jadranka团队通过atrp自由基聚合反应制备了基于p3ht的嵌段共聚物弹性半导体,该反应过程中,过渡金属络合物用量大,且在聚合过程中不消耗,存在反应产物分离提纯繁琐等问题(chem.mater.2017,29,8850-8858)。陈及其同事利用stille偶联反应制备了基于异靛蓝噻吩的嵌段共聚物弹性半导体(macromolecules.2017,50,4982-4992)。toshifumi团队报道了一种基于叠氮点击反应制备p3ht嵌段共聚物的弹性半导体,但叠氮化合物易燃易爆,危险性高(macromolecules.2017,50,1442-1452)。近年,franziska团队通过stille偶联反应制备了基于dpp的嵌段共聚物弹性半导体(adv.mater.2021,33,2005416)。由此可得,当前基于嵌段共聚物的弹性半导体的制备虽取得了一定进展,但上述反应需高毒锡烷、叠氮类化合物或过渡金属络合物的参与,存在反应条件苛刻、污染环境及产物分离提纯分离繁琐等问题。为此,寻找一种具有绿色化学合成优点的反应制备嵌段共聚物的弹性半导体材料是十分必要的。

技术实现思路

1、针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种反应条件温和,原子经济利用率高,以及产物分离提纯简单的本征弹性半导体材料的制备方法。

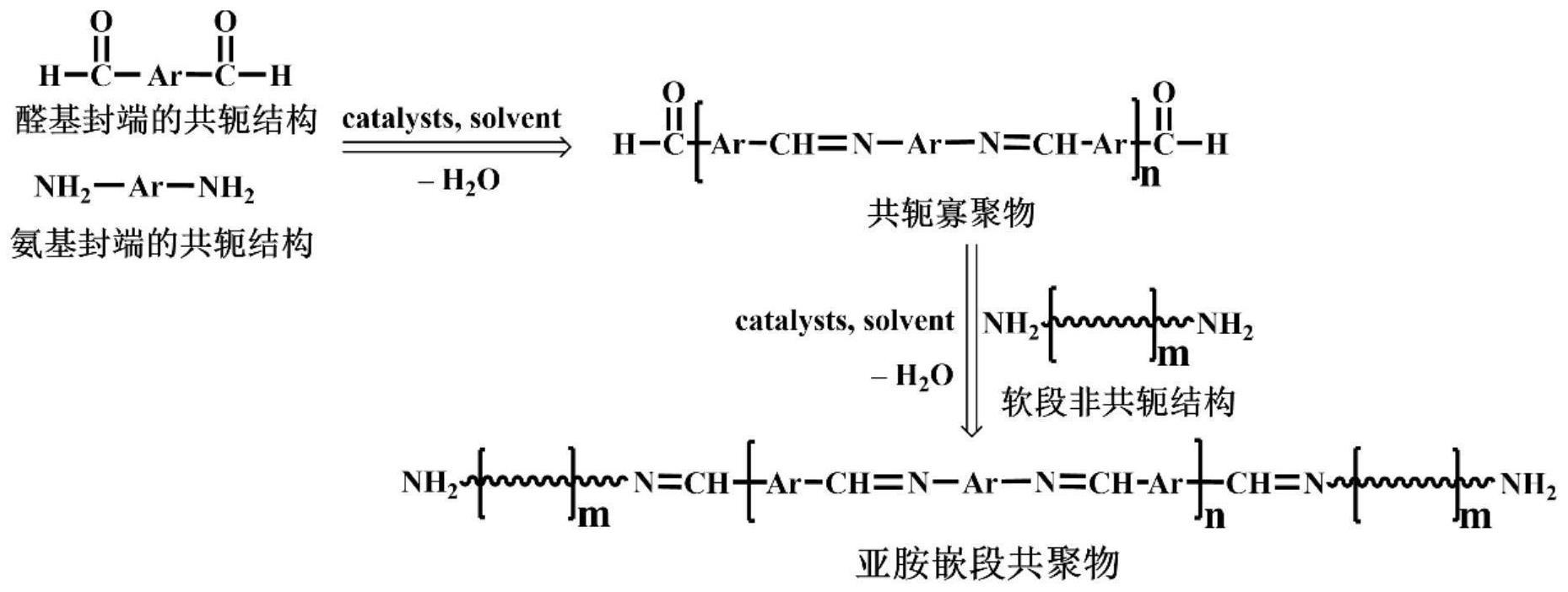

2、本发明提供一种基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,包括以下步骤:以醛基封端的共轭寡聚物和氨基封端的非共轭类化合物为原料,在酸催化剂的作用下通过醛-胺缩聚反应,得到基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料,如结构式i所示:

3、

4、结构式i中:n,m为自然数。

5、进一步地,制备方法包括以下步骤:

6、s1、将醛基封端的共轭化合物和氨基封端的共轭化合物加入到反应容器中,然后加入酸催化剂,通入惰性气体以排出反应容器中的空气,加入反应溶剂后在一定温度下进行醛-胺缩聚反应,得到醛基封端的共轭寡聚物;

7、s2、将氨基封端的非共轭类化合物加入至醛基封端的共轭寡聚物的反应溶液中继续反应,反应结束后,将反应溶液经沉淀、提取纯化,获得基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料。

8、进一步地,所述醛基封端的共轭化合物具有如结构式ii所示的结构通式:

9、ohc-ar1-cho

10、结构式ii

11、结构式ii中,ar1为具有相对较高空穴迁移率、电子迁移率或兼具空穴和电子迁移率的共轭结构,例如:并苯类及其衍生物的共轭结构、杂原子取代的有机共轭芳烃、噻吩类的共轭结构、共轭大环类、富勒烯及其衍生物的共轭结构、苝/萘酰亚胺衍生物的共轭结构、含有取代基氟原子、氰基、酰胺基等吸电子基取代的共轭结构等,优选为溶解度较好的双醛基封端的共轭结构,以便于在反应条件下,获得溶解度较好的高分子量的亚胺嵌段共聚物。

12、进一步地,所述氨基封端的共轭化合物具有如结构式iii所示的结构通式:

13、h2n-ar2-nh2

14、结构式iii

15、结构式iii中,ar2为具有相对较高空穴迁移率、电子迁移率或兼具空穴和电子迁移率的共轭结构,例如:并苯类及其衍生物的共轭结构、杂原子取代的有机共轭芳烃、噻吩类的共轭结构、共轭大环类、富勒烯及其衍生物的共轭结构、苝/萘酰亚胺衍生物的共轭结构、含有取代基氟原子、氰基、酰胺基等吸电子基取代的共轭结构等,优选为对苯二胺、吡咯并吡咯二酮的氨基衍生物等氨基封端的共轭结构。

16、进一步地,所述氨基封端的非共轭类化合物选自双端氨基封端的聚二甲基硅氧烷、双端氨基封端的聚酰胺、双端氨基封端的聚己内酯多元醇等弹性体的一种或多种,优选为分子量为3000~7000之间的氨基封端的弹性体。

17、进一步地,所述步骤s1中,所述醛基封端的共轭化合物与所述氨基封端的共轭化合物的摩尔比为1.1~1.9:1;所述步骤s2中,所述氨基封端的非共轭类化合物与所述醛基封端的共轭寡聚物的摩尔比为0.1~0.9:1,优选为0.4~0.7:1。

18、进一步地,所述酸催化剂选自对甲苯磺酸、氯化锂(licl3)、氯化钙(cacl2)、碘化亚铜(cui)、酸性离子液体中的一种或多种。酸催化剂在反应体系中的质量分数为5~15wt.%

19、进一步地,所述反应溶剂选自四氢呋喃、甲醇、乙醇、二氯乙烷、甲苯、氯苯、二甲苯、吡啶、二甲基甲酰胺等常规溶剂中的一种。

20、进一步地,所述步骤s1中,反应温度为50~200℃,反应温度选自所用反应溶剂的沸点附近,优选为90~130℃,反应时间为10~24h;所述步骤s2中,反应温度为50~200℃,优选为90~130℃,反应时间为24~48h。

21、上述制备方法的反应过程如反应式i所示:

22、

23、由上述方法制得的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料具有高迁移率和良好的拉伸性能,其断裂伸长率大于等于300%;在50%的应变下,载流子迁移率大于等于1.0cm2·v-1·s-1。

24、相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:

25、本发明以醛基封端的共轭寡聚物结构为硬段,氨基封端的非共轭类化合物为软段,通过醛-胺缩聚反应制备基于亚胺嵌段共聚物的弹性半导体材料,该方法具有反应条件温和,原子经济利用率高,以及产物分离提纯简单等优点。

26、本发明制备的本征弹性半导体材料具有高迁移率和良好的拉伸性能,在柔/弹性可穿戴器件中具有重要的应用潜力。

技术特征:

1.一种基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:以醛基封端的共轭寡聚物和氨基封端的非共轭类化合物为原料,在酸催化剂的作用下通过醛-胺缩聚反应,得到基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料,如结构式i所示:

2.根据权利要求1所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述醛基封端的共轭化合物具有如结构式ii所示的结构通式:

4.根据权利要求2所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述氨基封端的共轭化合物具有如结构式iii所示的结构通式:

5.根据权利要求2所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述氨基封端的非共轭类化合物选自双端氨基封端的聚二甲基硅氧烷、双端氨基封端的聚酰胺、双端氨基封端的聚己内酯多元醇中的一种或多种。

6.根据权利要求2-5任一所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述步骤s1中,所述醛基封端的共轭化合物与所述氨基封端的共轭化合物的摩尔比为1.1~1.9:1,所述步骤s2中,所述氨基封端的非共轭类化合物与所述醛基封端的共轭寡聚物的摩尔比为0.1~0.9:1。

7.根据权利要求6所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述酸催化剂选自对甲苯磺酸、氯化锂、氯化钙、碘化亚铜、酸性离子液体中的一种或多种。

8.根据权利要求6所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述反应溶剂选自四氢呋喃、甲醇、乙醇、二氯乙烷、甲苯、氯苯、二甲苯、吡啶、二甲基甲酰胺中的一种。

9.根据权利要求8所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料的制备方法,其特征在于,所述步骤s1中,反应温度为50~200℃,反应时间为10~24h,所述步骤s2中,反应温度为50~200℃,反应时间为24~48h。

10.一种基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料,其特征在于,由如权利要求1-9任一所述的制备方法制得。

11.根据权利要求10所述的基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料,其特征在于,其断裂伸长率大于等于300%;在50%的应变下,载流子迁移率大于等于1.0cm2·v-1·s-1。

技术总结

本发明提供一种基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:以醛基封端的共轭寡聚物和氨基封端的非共轭类化合物为原料,在酸催化剂的作用下通过醛‑胺缩聚反应,得到基于亚胺嵌段共聚物的本征弹性半导体材料。本发明以醛基封端的共轭寡聚物结构为硬段,氨基封端的非共轭类化合物为软段,通过醛‑胺缩聚反应制备基于亚胺嵌段共聚物的弹性半导体材料,该方法具有反应条件温和,原子经济利用率高,以及产物分离提纯简单等优点;本发明的本征弹性半导体材料具有高迁移率和良好的拉伸性能,在柔/弹性可穿戴器件中具有重要的应用潜力。

技术研发人员:张凤渊,胡本林,李润伟

受保护的技术使用者:中国科学院宁波材料技术与工程研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!