一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法

1.本发明涉及超高分子量共聚物制备技术领域,特别是涉及一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法。

背景技术:

2.随着经济的快速发展,人们对生活品质需求越来越高。食品包装呈现独立、美观、小而精巧份装、阻隔保鲜性好趋势,另外家庭日用塑料如鞋盒、整理箱、储物盒、化妆品包装等,也偏向于高韧性和透明化高值化需求。居民对外卖,一次性塑料餐盒和快递需求量大幅增加的同时,高端医用注射器、输液袋、药品和疫苗包装、电子封装,摄像头和光学器件的需求量也同样大量增幅。所以说,市场对于高值化透明聚烯烃材料的需求将持续增长,然而兼顾高透明、优良化学稳定性、低吸附、低聚集和耐高温等要求的同时还具备优异的力学性能和超低介电的聚烯烃材料鲜少。

3.在聚烯烃材料当中,环烯烃共聚物(coc)主要是由单活性中心的茂金属催化剂结合烷基金属在共聚合反应中能生成相对分子量分布窄、组成分布均匀的环烯烃共聚物。由于coc具有大体积的脂肪族环状结构,分子链段运动受阻而表现出非晶性,环烯烃中的环状构造与分子键成垂直排列,极性和异向性小,从而赋予材料高的透明性、高折光指数、低双折射性、低吸水性、极高的尺寸精确性,适用于光学材料。另外,通过调节coc中的两个单体(乙烯和降冰片烯)的比例可调节玻璃化转变温度tg,tg随着环烯烃含量的增加而提高,其中tg可在37℃~194℃范围内调控,赋予材料不同的介电、折光指数和力学性能。coc完全由碳和氢原子所组成,不具有任何极性官能基团,除此之外,其优良的防湿性与耐药品性,可以适用于药品的包装材料或生理检验器。所以说coc材料的高模量、高透明性、低的介电性和低双折射等优点,在包装、光学、电子和医药等多个领域突显出方兴未艾的应用前景。但是coc自身脆性严重(断裂伸长率低)和加工性能较差,很大程度上限制其在很多领域上的广泛运用。为了有效拓宽coc的应用领域,开发出创新性的高性能coc材料具有十分重要的意义。

4.近年来,随着合成催化剂技术的不断创新,设计合成新型结构的和高值化用途的聚烯烃材料应运而生,其中高分量聚烯烃在保留了聚合物优良特性的同时,还呈现出高的力学强度和强的韧性,具有广阔的工业化应用前景。然而,涉及到超高分子量的coc的物理特性的研究和专利几乎没有报道。目前,泰科纳(ticona,原hoechst ag)与三井化学(mitsui chemicals)公司联合开发商业的topas coc产品主要是茂金属和甲基铝氧烷(mao)催化通过溶液聚合制备的乙烯和降冰片烯(nbe)共聚物,但产品的重均分子量都在10万之内,其具有高的tg(>80 ℃),往往表现出硬而脆的特点,从而限制了环烯烃共聚物材料的广泛应用。

5.综上,保证coc中环烯烃高插入率(>50%)同时提高分子量制备超高分子环烯烃共聚物及应用研究几乎没有相关研究,宏观上缺少建立结构和性能的联系,相关综合性能优异coc聚合物产品及其应用亟待开发。

技术实现要素:

6.本发明提供了一种透明超高分子量环烯烃共聚物(coc)的制备方法,制备了超高分子量的coc(重均分子量为20

×

10

4 ~ 120

×

10

4 g/mol,pdi维持在1.1~2.0之间),并系统地揭示coc分子量与性能之间的影响规律。针对现有技术的状况,利用具有合成高分子量coc特征的催化剂,优化聚合条件,实现基于环烯烃高性能和高分子量coc的合成,并进一步拓宽超高分子量coc在高端电子器件等多个领域(如高频连接器用绝缘体、通讯基站用绝缘子、通讯覆铜板、电子包装托盘等半导体封装材料)中的广泛应用。

7.为实现上述目的,本发明提供了如下方案:本发明提供一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,包括以下步骤:(1)将烃类化合物溶剂和环烯烃混合,通入乙烯气体,再依次加入助催化剂以及β-二酮单胺钛/锆类催化剂,在25 ~ 80 ℃下聚合反应10 ~ 120 min,聚合完成后加入乙醇终止聚合,得到反应液;(2)在所述反应液中加入酸化后的沉淀剂,然后经过滤、洗涤、真空干燥,获得透明超高分子量环烯烃共聚物。

8.优选地,环烯烃在烃类化合物溶剂的摩尔浓度为3~0.1mol/l。

9.优选地,所述烃类化合物溶剂包括苯及其同系物(甲苯和二甲苯等)、萘及其同系物、烷烃及其同系物和环烷烃及其同系物中的至少一种。

10.优选地,所述环烯烃包括环己烯、环戊烯、环辛烯、单环戊二烯(cpd)、降冰片烯(nbe)、乙基降冰片烯(nbe-2)、丁基降冰片烯(nbe-4)、己基降冰片烯(nbe-6)、辛基降冰片烯(nbe-8)、5-乙烯基-2-降冰片烯(vnb)、5-亚乙基-2

‑ꢀ

降冰片烯(enb)、双环戊二烯(dcpd)、三环十烯(tde)、三环十一烯(tue)和三环十三烯(tte)中的一种。更优选为降冰片烯和双环戊二烯。

11.优选地,环烯烃与乙烯的摩尔比为20:1~1:1。

12.优选地,助催化剂与β-二酮单胺钛/锆类催化剂的摩尔比为100:1~3000:1,更优选为500:1 ~ 2000:1。

13.优选地,所述助催化剂为甲基铝氧烷(mao)、干甲基铝氧烷(dmao)、乙基铝氧烷(eao)、乙基-异丁基铝氧烷(ebao)、三甲基铝、三乙基铝、三异丙基铝、三异丁基铝、二氯化乙基铝、氯化二乙基铝、二乙基锌、二乙基镁、二异丁基镁或正丁基乙基镁中的一种或多种与三五氟苯基烷硼烷、三全氟联苯硼烷、三苯基甲基四(五氟苯基)硼酸盐和叔丁基三苯基甲基四(五氟苯基)硼酸盐的混合物。更优选为甲基铝氧烷(mao)和三异丁基铝与三苯基甲基四(五氟)硼酸酯盐结合中的一种。

14.优选地,所述β-二酮单胺钛/锆类催化剂包括以下13种之一,结构式如下:

15.优选地,所述沉淀剂包括乙醇、甲醇、石油醚、乙醚、正己烷、丙酮、正戊烷、四氢呋喃或二氯甲烷中的至少一种。酸化后的沉淀剂指的是盐酸酸化的沉淀剂,更优选为乙醇、丙酮与质量分数为37 wt%盐酸混合溶液体积比为100:(10~100):1。

16.本发明利用大部分β二酮单胺钛/锆类催化剂对乙烯/环烯烃共聚具有准活性聚合的特征。特别注意的是,在很高初始单体配比条件下也能保持这种特性。所以说,延长聚合反应时间是合成一系列高tg和高分子量coc的关键。除此之外分别探究不同种类和不同分子量的环烯烃共聚物对力学性能、光学性能和电学性能的影响规律。另外,对合成的一系列coc进行表征,采用高温核磁碳谱表征聚合物的微观化学结构、高温gpc测试聚合物的分子量及其分布、dsc研究聚合物的热学行为、拉力机表征聚合物的拉伸性能、紫外分光光度计测试聚合物的透光率等。

17.本发明主要利用β-二酮单胺钛/锆类催化剂以及甲基铝氧烷(mao)或者结合有机硼盐和烷基金属为助催化剂组成不同的催化体系,优化主催化剂和助催化的配比和反应温度、延长反应时间,合成了一系列超高分子质量可达~107的coc。首先,依据β-二酮单胺钛/锆类催化剂对乙烯和各种环烯烃具有一定程度的共聚能力,系统地研究聚合时间、温度、不同种类助催化剂和主催化剂配比对聚合分子量的影响,实现对coc分子质量的控制,从而探究不同分子量对共聚物的力学、光学、热学影响规律。gpc结果表明,聚合体系中维持一定的单体浓度比,保证共聚物中一致的环烯烃插入率,延长反应时间,可获得超高分子量coc。结合光学和力学表征结果表明,随着分子量的增加,在可见光范围内共聚物不仅能维持优异的光透过率(~90%),并且在拉伸的过程中,coc表现出了拉伸平台,保持拉伸强度不下降的同时,其从脆性断裂向韧性断裂转变,断裂伸长率逐渐增加。综上所述,力学性能的改善对拓宽coc在各个领域中广泛应用起到至关重要的作用。

18.一种透明超高分子量环烯烃共聚物,由所述制备方法制备得到,环烯烃共聚物的nbe插入率为30 ~ 60%(tg=60 ~180 ℃),环烯烃共聚物的重均分子量为20 ~ 120

×

10

4 g/mol,pdi在1.1~2.0之间,环烯烃共聚物的活性为1 ~ 10

ꢀ×

106kg

polymer

·

mmol

cat.

−1·h−1之间。环烯烃共聚物的拉伸强度>65 mpa、拉伸模量>3000 mpa、拉伸断裂伸长率>10%,在可见光范围内,共聚物的透光率>90%。

19.本发明公开了以下技术效果:

本发明利用β-二酮单胺钛/锆类催化剂结合助催化剂(mao或有机硼盐/tiba)合成了一系列coc,根据此催化剂对乙烯和环烯烃共聚的特点,可实现对乙烯和降冰片烯共聚物(coc)分子量及其分布的高效可控,而且可制备高tg和超高分子量的coc,本发明制备的共聚物的tg在60 ~ 180 ℃之间可调,其分子量在20 ~ 120

×

10

4 g/mol之间可调。通过调节分子量,可优化coc的力学性能。当分子量达到50

×

10

4 g/mol以上时,coc表现出优异拉伸性能,拉伸强度保持65 mpa以上;同时,其断裂伸长率能达到10%以上;其断裂伸长率比低分子量coc的超两倍多;在可见光范围内,光的透过率超过90%。值得注意的是,本专利中使用廉价有机硼盐与烷基金属结合作为助催化剂,与β-二酮单胺钛/锆类催化剂配合也能高效催化乙烯和环烯烃共聚,从而获得超高分子量的coc材料。另外,这种方式合成的超高分子量coc同样能保持较优的力学性质。该合成高分子量的coc策略在诸多技术领域中未见报道,从而扩宽高分子量coc材料在多个领域中的广泛应用。

附图说明

20.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

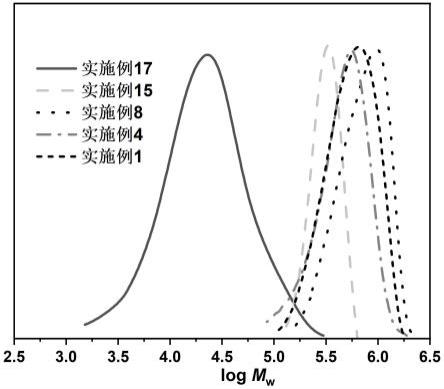

21.图1为部分实施例环烯烃共聚物的高温gpc曲线图;图2为部分实施例环烯烃共聚物的dsc曲线图;图3为部分实施例环烯烃共聚物的应力-应变曲线图;图4为部分实施例环烯烃共聚物的透光率-频率曲线图。

具体实施方式

22.现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。

23.应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。另外,对于本发明中的数值范围,应理解为还具体公开了该范围的上限和下限之间的每个中间值。在任何陈述值或陈述范围内的中间值,以及任何其他陈述值或在所述范围内的中间值之间的每个较小的范围也包括在本发明内。这些较小范围的上限和下限可独立地包括或排除在范围内。

24.除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所述领域的常规技术人员通常理解的相同含义。虽然本发明仅描述了优选的方法和材料,但是在本发明的实施或测试中也可以使用与本文所述相似或等同的任何方法和材料。本说明书中提到的所有文献通过引用并入,用以公开和描述与所述文献相关的方法和/或材料。在与任何并入的文献冲突时,以本说明书的内容为准。

25.在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见得的。本发明说明书和实施例仅是示例性的。

26.关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即

意指包含但不限于。

27.在合成所述催化剂的过程中,所涉及的操作除特殊说明外,均由熟悉本技术领域的专业人员在mbraun手套箱或者利用标准schlenk技术在氮气或者氩气等惰性气体保护下进行,同时本发明中所涉及的溶剂均为后处理过后无水无氧的溶剂。另外,在制备所述合成超高分子量coc的过程中,所有对湿气和氧敏感的操作均由熟悉本技术领域的专业人员在mbraun手套箱或者利用标准schlenk技术在氮气保护下进行。

28.所获得的共聚物进行了相关的测试,采用核磁共振波谱(nmr)表征聚合物的化学结构,使用示差热扫描热量仪(dsc)表征共聚物物热学性能,采用高温凝胶色谱(gpc)表征共聚物的分子量以及分子量分布。其中共聚物的1h和

13

c nmr由bruker-400型核磁共振仪在120 ℃测定,tms为内标,溶剂为氘代邻二氯苯或氘代1,1,2,2-四氯乙烷。共聚物玻璃化转变温度(tg)由示差扫描量热仪(q2000 dsc)测定,测试条件为,氮气氛围下,升/降温速率为20 ℃/min。凝胶色谱采用(gpc)pl gpc-220 型凝胶渗透色谱仪测定。测试仪为ri-laser,以pl easical ps-1为标准样,填充柱为plgel 10 μm mixed-bls,1, 2, 4-三氯苯(tcb)为溶剂加入0.05 wt%的2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(bht)作为抗氧化剂测试温度为150 ℃,流速为1.0 ml/min。采用万能试验机(instron 3360),在25

ꢀ°

c的温度下对样品进行拉伸测试(拉伸样条长10 mm,宽度5 mm,厚度0.5 mm;以iso 527-1为标准,拉伸速率为10 mm/min)。使用lambda750 紫外分光光度计,测试共聚物薄膜在波长350 ~ 800 nm范围内的透光率,测试方式是聚合物膜夹粘到直径为2 cm的石英片上。

29.本发明中部分实施例环烯烃共聚物的高温gpc曲线图见图1;部分实施例环烯烃共聚物的dsc曲线图见图2;部分实施例环烯烃共聚物的应力-应变曲线图见图3;部分实施例环烯烃共聚物的透光率-频率曲线图见图4。

30.本发明的β-二酮单胺钛/锆类催化剂是根据国内相关的专利或文献合成(专利号:cn02158921.6或organometallics 2004, 23, 1223-1230美国化学会acs数据库)。

实施例1

31.一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min;稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1 ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:100:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0032]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为52.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为144.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.98

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量68

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.46),表明获得的

coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,乙烯/降冰片烯共聚物的拉伸强度为71.9 mpa,拉伸模量为3048.2 mpa,拉伸断裂伸长率10.2%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例2

[0033]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min;稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1 ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/乙醚/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0034]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为52.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为144.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.98

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量68

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.46),表明获得的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,乙烯/降冰片烯共聚物的拉伸强度为71.9 mpa,拉伸模量为3048.2 mpa,拉伸断裂伸长率10.2%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。

实施例3

[0035]

一种性能优异的透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min;稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1 ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/二氯甲烷/37 wt%盐酸(体积比100:100:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0036]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为52.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为144.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.98

×

106 gpolymer

·

molcat.

−1·h−

1。高温gpc结果分析表明,重均分子量68

×

104 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.46),表明获得

的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,乙烯/降冰片烯共聚物的拉伸强度为71.9mpa,拉伸模量为3048.2mpa,拉伸断裂伸长率10.2%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。

实施例4

[0037]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.2([phnc(cf3)chco(ph)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325kpa真空度下,加入总体积3/4nbe的甲苯(浓度为2.2mol/l)混合溶液;然后,通入1atm乙烯气体搅拌5min;稳定后,依次加入总体积1/4mao甲苯溶液(浓度为1.5mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5mmol/l),在600rpm作用下搅拌反应60min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300ml乙醇/丙酮/37wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0038]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为52.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为145.8℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.76

×

106g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量67.9

×

104g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.37),表明获得的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为70.1mpa,拉伸模量为2912.6mpa,拉伸断裂伸长率9.1%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例5

[0039]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺锆cat.3([phnc(ch3)chco(cf3)]2zrcl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325kpa真空度下,加入总体积3/4nbe的甲苯(浓度为2.2mol/l)混合溶液;然后,通入1atm乙烯气体搅拌5min;稳定后,依次加入总体积1/4mao甲苯溶液(浓度为1.5mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5mmol/l),在600rpm作用下搅拌反应60min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300ml乙醇/丙酮/37wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0040]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为54.9%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为147.4℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.67

×

106g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量58.9

×

104g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.57),表明获得的coc具有高插入率和高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为61.4

mpa,拉伸模量为3145.4mpa,拉伸断裂伸长率8.1%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例6

[0041]

一种基于环烯烃合成高分子量和高性能共聚物方法,采用β-二酮单胺钛cat.10([(p-i

bu)phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325kpa真空度下,加入总体积3/4nbe的甲苯(浓度为2.2mol/l)混合溶液;然后,通入1atm乙烯气体搅拌5min;稳定后,依次加入总体积1/4mao甲苯溶液(浓度为1.5mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5mmol/l),在600rpm作用下搅拌反应60min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300ml乙醇/丙酮/37wt%盐酸(体积比100:60:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0042]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为51.7%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为142.8℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为3.12

×

106g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量64.7

×

104g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.66),表明获得的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为70.3mpa,拉伸模量为2812.6mpa,拉伸断裂伸长率6.4%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例7

[0043]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.12([(p-ch3)phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325kpa真空度下,加入总体积3/4nbe的甲苯(浓度为2.2mol/l)混合溶液;然后,通入1atm乙烯气体搅拌5min;稳定后,依次加入总体积1/4mao甲苯溶液(浓度为1.5mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5mmol/l),在600rpm作用下搅拌反应60min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300ml乙醇/丙酮/37wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0044]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为50.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为139.6℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.47

×

106g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量67.9

×

104g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.38),表明获得的coc具有高插入率和高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为68.9mpa,拉伸模量为2955.4mpa,拉伸断裂伸长率9.5%。紫外分光光度计测试结果表明,

在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例8

[0045]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 环戊烯的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min;稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/环戊烯共聚物,待后续表征。

[0046]

上述获得的乙烯/环戊烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/环戊烯共聚物的nbe插入率为53.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为114.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.48

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量108

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.45),表明获得的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,乙烯/环戊烯共聚物的拉伸强度为54.4 mpa,拉伸模量为2158.9 mpa,拉伸断裂伸长率14.8%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例9

[0047]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 丁基降冰片烯的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min;稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/环戊烯共聚物,待后续表征。

[0048]

上述获得的乙烯/丁基降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/丁基降冰片烯共聚物的nbe插入率为50.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为124.9℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.48

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量62

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.49),表明获得的coc具有高插入率和超高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,乙烯/丁基降冰片烯共聚物的拉伸强度为64.4 mpa,拉伸模量为2712.3 mpa,拉伸断裂伸长率13.9%。紫外

分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例10

[0049]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=16);稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应30 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0050]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为53.9%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为152.8℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.78

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量46.1

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.48),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为71.8 mpa,拉伸模量为3158.2 mpa,拉伸断裂伸长率9.1%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例11

[0051]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为1.6 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=12);稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应30 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0052]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为47.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为138.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.18

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量55.6

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.36),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为65.4 mpa,拉伸模量为2871.9 mpa,拉伸断裂伸长率10.6%。紫外分光光度计测试结果表

明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例12

[0053]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为1.1 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=8);稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应30 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0054]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为43.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为121.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.48

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量66.7

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.66),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为63.8 mpa,拉伸模量为2458.7 mpa,拉伸断裂伸长率13.6%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例13

[0055]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为0.5 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=4);稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应30 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0056]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为35.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为87.2℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为2.98

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量105.9

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.41),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为60.1 mpa,拉伸模量为2011.8 mpa,拉伸断裂伸长率16.6%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例14

[0057]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为1.3 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=10);稳定后,依次加入总体积1/4 mao甲苯溶液(浓度为1.5 mol/l)和催化剂甲苯溶液(浓度为0.5 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应5 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0058]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为48.2%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为137.9℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为3.59

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量10.9

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.23),表明获得的coc具有高插入率和较低分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为66.9 mpa,拉伸模量为3017.6 mpa,拉伸断裂伸长率4.6%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例15

[0059]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=16);稳定后,依次加入总体积1/4 三异丁基铝甲苯溶液(浓度为1 mol/l)、催化剂和三苯基甲基四(五氟苯基)硼酸盐甲苯溶液(浓度为2 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应60 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0060]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为50.4%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为149.5℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.01

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量58.6

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.95),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为65.8 mpa,拉伸模量为2907.8 mpa,拉伸断裂伸长率9.6%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例16

[0061]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,采用β-二酮单胺钛cat.1([phnc(ch3)chco(cf3)]2ticl2)催化剂进行的烯烃配位共聚合,所有聚合反应均需在无水无氧条件下进行,涉及反应的聚合瓶、注射器、安培瓶等称量和转移催化剂、助催化剂、溶液等的玻璃器皿均经过无水无氧处理。具体反应步骤为:利用schlenk实验装置,并保持-101.325 kpa真空度下,加入总体积3/4 nbe的甲苯(浓度为2.2 mol/l)混合溶液;然后,通入1 atm乙烯气体搅拌5 min(经计算维持初始nbe/乙烯摩尔比=16);稳定后,依次加入总体积1/4 三异丁基铝甲苯溶液(浓度为1 mol/l)、催化剂和三苯基甲基四(五氟苯基)硼酸盐甲苯溶液(浓度为2 mmol/l),在600 rpm作用下搅拌反应30 min;聚合结束后,注射0.1ml乙醇终止聚合。最后,将反应后的溶液逐滴倾入含有300 ml乙醇/丙酮/37 wt%盐酸(体积比100:50:1)烧杯中沉降,然后经过滤、洗涤、真空干燥获得乙烯/降冰片烯共聚物,待后续表征。

[0062]

上述获得的乙烯/降冰片烯共聚物进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例聚合得到的乙烯/降冰片烯共聚物的nbe插入率为50.4%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为140.1℃,聚合表现为无定形行为,共聚活性为1.59

×

10

6 g

polymer

·

mol

cat.

−1·h−1。高温gpc结果分析表明,重均分子量42.1

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=1.80),表明获得的coc具有高插入率和较高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为69.8 mpa,拉伸模量为2818.9 mpa,拉伸断裂伸长率7.9%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

实施例17

[0063]

一种透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,将topas 6013产品进行核磁和dsc测试,测试的结果表明,本实施例产品的nbe插入率为50.8%,其共聚物玻璃化转变温度(tg)为138.6℃,聚合表现为无定形行为。高温gpc结果分析表明,重均分子量4.8

×

10

4 g/mol,分子量分布较窄(pdi=2.32),表明获得的coc具有高插入率和高分子量的特征。另外,拉伸性能表征结果表明,共聚物的拉伸强度为66.4 mpa,拉伸模量为3118.6 mpa,拉伸断裂伸长率5.0%。紫外分光光度计测试结果表明,在可见光的范围内,共聚物的透光率为90%以上。具体共聚物的数据如表1所示。

[0064]

表1环烯烃共聚物性能数据a[0065]a反应条件:cat.=1~12 μmol、mao/ti.=50~1000、tiba/ti=50~500、[b]/ti=1~5、温度=25~60 ℃;b高温gpc测试出;

c13

c nmr计算出;ddsc测试出;e拉力机测试出、δ=拉伸强度、e=断裂伸长率;f紫外分光光度计表征出、t.=透光率(550 nm);g用tiba/有机硼盐替代mao作为助催化剂;htopas6013产品。

[0066]

由表1数据可知,实施例14和17与其他实施例相比,共聚物的分子量较低,获得的力学性能和光学性能较差,从而突显超高分子量coc的性能优势。

[0067]

本发明公开和提出的透明超高分子量环烯烃共聚物的制备方法,扩宽了高分子量coc在多个领域中的广泛应用,具有非常重要的现实意义。

[0068]

以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1