腓骨肌萎缩症小鼠模型及其构建方法与应用

本技术属于生物,尤其涉及一种腓骨肌萎缩症小鼠模型及其构建方法与应用。

背景技术:

1、腓骨肌萎缩症(charcot-marie-tooth,cmt)亦称为遗传性运动感觉神经病(hmsn),具有明显的遗传异质性,临床主要特征是四肢远端进行性的肌无力和萎缩伴感觉障碍。cmt是最常见的遗传性周围神经病之一(发病率约为1/2500)。根据临床和电生理特征,cmt分为两型:cmt1型(脱髓鞘型),神经传导速度(ncv)减慢(正中神经传导速度s),cmt2型(轴突型),神经传导速度正常或轻度减慢(正中神经传导速度>38m/s)。多数呈常染色体显性遗传,也可呈常染色体隐性或x-连锁遗传。

2、脱髓鞘型常染色体隐性遗传的cmt主要特征是发病年龄早,常在儿童期起病,神经传导速度减慢,周围神经有髓纤维髓鞘脱失或减少。随着分子遗传学的进展,已发现其至少有7个疾病基因位点,分别为8q13-21.1,11q22,11p15,5q23-33,8q24,19q13.1-13.3,10q22-23。其中5种疾病基因已被克隆,分别为神经节苷脂诱导的分化蛋白1(gdap1)、肌管蛋白相关蛋白2(mtmr2)、n-myc downstream-regulated gene 1(ndrg1)、早期生长反应蛋白2(egr2)、轴突周围蛋白(periaxin)等基因的突变已被发现能导致本病。其中,脱髓鞘型常染色体隐性遗传的cmt又分成7个亚型,具体如下:cmt4a、cmt4b、cmt4c、cmt4d、cmt4e、cmt4f、hmsn-russe。

3、轴突型常染色体隐性遗传的cmt主要特征是发病年龄相对较早,常在青春期起病,神经传导速度正常或轻度减慢,神经病理学显示为轴突变性。已发现两个基因位点1q21.2-21.3、19q13.3与之有关,分别命名为cmt2b1、cmt2b2,核纤层蛋白a/c基因(lmna)的突变可导致cmt2b1,具体如下:轴突型常染色体隐性遗传的cmt常见的亚型,具体包括:cmt2b1、cmt2b2。

4、虽然cmt是一组明显临床和遗传异质性的疾病,目前也已定位了一些疾病位点,并克隆了一些疾病基因,但是目前国内外的有关腓骨肌萎缩症的动物模型十分少,不利于进行相应药物研发,因此,有必要提供一种安全有效的腓骨肌萎缩症有关的小鼠模型,为科学研究提供可靠的基础。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种腓骨肌萎缩症小鼠模型及其构建方法与应用,旨在解决现有技术中国内外的有关腓骨肌萎缩症的动物模型十分少,不利于进行相应药物研发的问题。

2、为实现上述申请目的,本技术采用的技术方案如下:

3、第一方面,本技术提供一种腓骨肌萎缩症小鼠模型的构建方法,包括如下步骤:

4、通过序列分析和小角散射构象分析,得到与腓骨肌萎缩症相关的基因突变位点r329h;

5、利用crispr-cas9基因编辑技术在受精卵的e8基因中插入r329h点突变基因和限制性内切酶位点基因,得到突变受精卵;

6、将突变受精卵转入假孕雌鼠子宫,假孕雌鼠开始培育,得到腓骨肌萎缩症小鼠模型。

7、进一步,序列分析包括:基于序列保守性,对与腓骨肌萎缩症相关的丙氨酰trna合成酶的位点进行分析,筛选得到保守性位点r329。

8、进一步,与腓骨肌萎缩症相关的丙氨酰trna合成酶的位点包括n71、g102、r329、e688、e778、d893。

9、进一步,小角散射构象分析包括:将与腓骨肌萎缩症相关的丙氨酰trna合成酶的位点分别进行回转半径和最大密度分析,筛选得到构象变化的的基因突变位点r329h。

10、进一步,基因突变位点r329h的回转半径为最大密度为

11、进一步,利用crispr-cas9基因编辑技术在受精卵的e8基因中插入r329h点突变基因和限制性内切酶位点基因的步骤中,包括:

12、设计用于dna双链切割的grna,grna包括核苷酸序列如seq id no:1和seq id no:2所示grna3和grna4;

13、采用grna对dna进行双链切割后,以donor oligo模板同源重组修复,且donoroligo模板的核苷酸序列如seq id no:3所示;

14、在r329h点突变基因的上下游分别设计上游引物、下游引物以及测序引物,进行pcr扩增,以鉴定所述受精卵的aars基因中是否插入r329h点突变基因和限制性内切酶位点基因,上游引物、下游引物和测序引物的核苷酸序列分别如seq id no:4、seq id no:5和seq id no:6所示。

15、进一步,pcr扩增的程序如下:

16、95℃预变性3min;35个循环的如下反应程序:95℃变性15s,60℃退火15s,72℃延伸60s;72℃过度延伸5min。

17、进一步,pcr扩增的体系如下:

18、

19、进一步,将突变受精卵转入假孕雌鼠子宫的步骤中,包括:

20、选取4-5周龄的雌鼠,并对所述雌鼠进行激素超排处理;

21、将经过激素超排处理的雌鼠与公鼠合笼,得到单细胞受精卵;

22、将正常雌鼠与结扎公鼠合笼,得到假孕雌鼠;

23、将cas9-d10a mrna、donor oligo、grna3和grna4混合得混合物,并将混合物注射至单细胞受精卵内,得到突变受精卵;

24、将突变受精卵于培养基内培养后移植到假孕雌鼠的输卵管内。

25、第二方面,本技术提供一种腓骨肌萎缩症小鼠模型,腓骨肌萎缩症小鼠模型采用腓骨肌萎缩症小鼠模型的制备方法制备得到。

26、第三方面,本技术提供腓骨肌萎缩症小鼠模型在筛选预防或治疗腓骨肌萎缩症的药物中的应用。

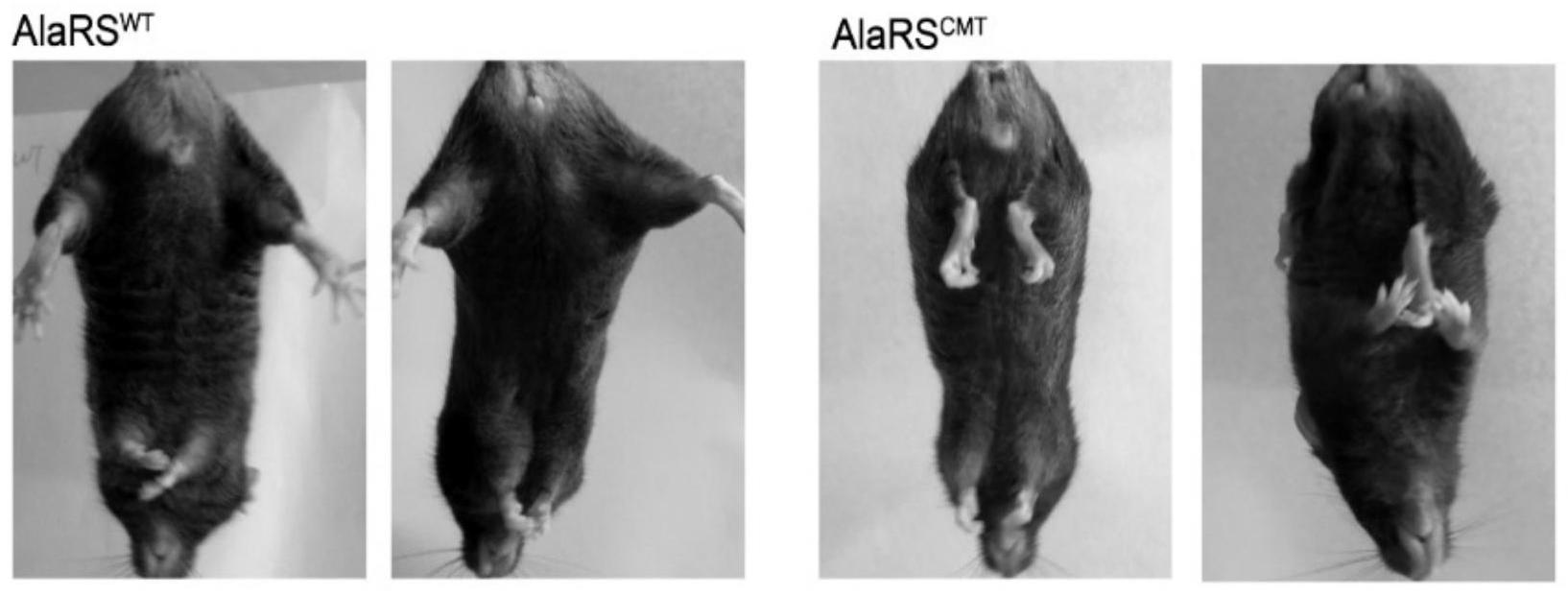

27、本技术第一方面提供的腓骨肌萎缩症小鼠模型的构建方法,是基于序列分析和小角散射构象分析先确定了基因突变位点,再利用crispr-cas9基因编辑技术获得突变受精卵,再将突变受精卵转入假孕雌鼠子宫进行培育,获得腓骨肌萎缩症小鼠模型。且得到的腓骨肌萎缩症小鼠模型的后肢以及后爪都有明显的蜷缩,说明腓骨肌萎缩症小鼠模型的肢体运动协调能力受到一定的影响,具有腓骨肌萎缩症病理的特征,可以用于腓骨肌萎缩症相关药物的研究。该构建方法安全有效,操作简单,模型动物饲养周期短,构建的动物模型稳定性好、重复性好,成功率高,有利于广泛应用。

28、本技术第二方面提供的腓骨肌萎缩症小鼠模型,由于得到的腓骨肌萎缩症小鼠模型采用腓骨肌萎缩症小鼠模型的制备方法制备得到,得到的腓骨肌萎缩症小鼠模型的后肢以及后爪都有明显的蜷缩,腓骨肌萎缩症小鼠模型的肢体运动协调能力受到一定的影响,具有腓骨肌萎缩症病理的特征,因此,得到的腓骨肌萎缩症小鼠模型可以广泛用于腓骨肌萎缩症相关药物的研究。

29、本技术第三方面提供的腓骨肌萎缩症小鼠模型在筛选预防或治疗腓骨肌萎缩症的药物中的应用,由于制备得到的腓骨肌萎缩症小鼠模型的肢体运动协调能力受到一定的影响,具有腓骨肌萎缩症病理的特征,因此,腓骨肌萎缩症小鼠模型有利于应用在筛选预防或治疗腓骨肌萎缩症的药物研发中。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!