一种红光发射金属铱配合物粘度探针、制备方法及其应用

本发明涉及荧光传感,具体涉及一种红光发射金属铱配合物粘度探针、制备方法及其应用。

背景技术:

1、粘度在自然界中普遍存在,不仅仅在化学溶液中有粘度的存在,在生物体液中粘度的存在更为至关重要。尤其细胞内部每个细胞器之间的粘度差异较大,并且当细胞受损或者处于稳态失衡过程中,细胞器内部的粘度会发生较大改变,这些粘度的变化和疾病的发生和发展有直接联系,如线粒体损伤或者线粒体内部离子稳态失衡都会导致线粒体粘度的改变,这些改变会引发线粒体代谢相关疾病,因此研究细胞器内部粘度的变化,有助于了解疾病的进展和产生的机理。

2、荧光成像技术具有快速,非侵入式,背景信号低和灵敏度高等优点而被广泛研究。目前用于线粒体粘度检测的荧光探针大都是基于有机小分子荧光染料,小分子荧光染料虽然也能够靶向线粒体进行粘度检测,但是小分子荧光探针在使用过程中往往容易产生光漂白,不能实时对线粒体粘度变化过程进行追踪。此外目前常用于检测粘度的基团主要是基于双键和苯环的转动这一性质进行粘度的检测,但是在应用过程中双键基团很容易和细胞内高浓度的谷胱甘肽或者巯基基团进行快速的点击化学反应,导致探针结构变化,无法对粘度进行检测。相比于有机探针金属铱配合物的荧光探针相比有机小分子探针的光稳定性好,并且制备简单,具有较高量子产率,因此很有希望应用于线粒体粘度的长时间追踪,但是目前使用金属铱配合物用于动态监测细胞内线粒体粘度变化的报道较少,尤其是探究铜离子诱导的细胞产生铜死亡过程中线粒体粘度变化的报道几乎没有,因此开发新型粘度探针用于动态监测铜死亡过程中线粒体粘度的变化,对研究铜死亡的机制具有重要意义。

3、鉴于上述缺陷,本发明创作者经过长时间的研究和实践终于获得了本发明。

技术实现思路

1、本发明的目的在于解决目前线粒体粘度检测的荧光探针大都是基于双键和苯环的转动进行粘度响应,而细胞内高浓度的谷胱甘肽和巯基会和双键进行反应,导致探针失活,同时单一苯环的转动幅度较小,无法对微小粘度变化做出响应等问题,提供了一种红光发射金属铱配合物粘度探针、制备方法及其应用。

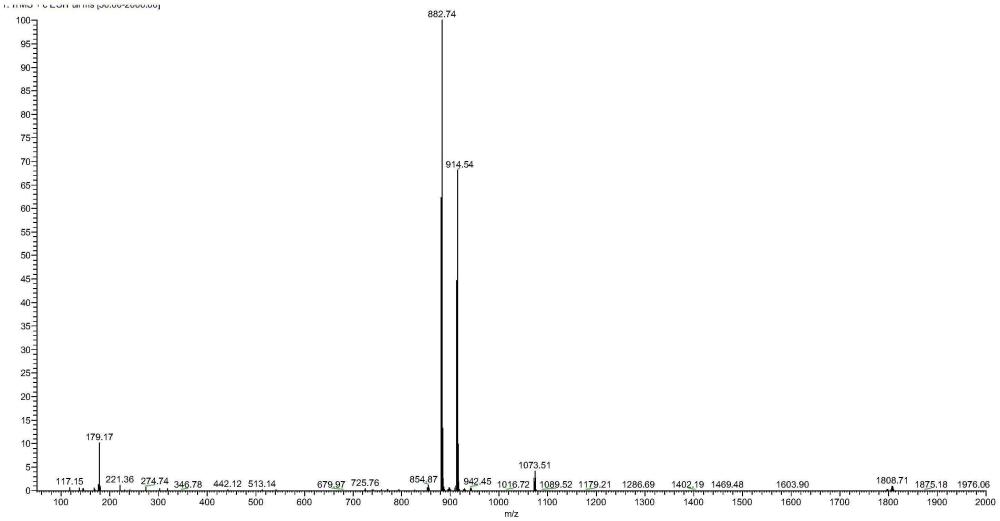

2、为了实现上述目的,本发明公开了一种红光发射金属铱配合物粘度探针,化学名称为对二乙氨基-苯乙酮基邻菲罗啉铱配合物,简称为[ir(ppy)2(phen-daap)]cl,结构式如下所示:

3、

4、本发明还公开了上述红光发射金属铱配合物粘度探针的制备方法,包括以下步骤:

5、s1:对二乙氨基-苯乙酮基邻菲罗啉主配体的制备:首先称取1,10-邻菲罗啉-5-甲醛,溶解在乙醇溶液中,再加入对二乙氨基苯乙酮,同时加入氢氧化钾,然后常温搅拌反应12-18h。反应结束后,用稀盐酸进行中和,把反应体系的ph调到7.0,析出沉淀,过滤烘干即可得到对二乙氨基苯乙酮基修饰的邻菲罗啉主配体;

6、s2,2-苯基吡啶铱前体的制备:称取2-苯基吡啶作为辅助配体,然后加入三氯化铱,采用乙二醇乙醚和水作为反应溶剂,回流反应24h后,冷却到室温后,加入蒸馏水逼出黄色沉淀,过滤后即可得到2-苯基吡啶修饰的铱前体;

7、s3,线粒体靶向的粘度铱荧光探针的制备:称取2-苯基吡啶修饰的铱前体,加入到二氯甲烷和甲醇的溶液中,接着称取对二乙氨基苯乙酮基修饰的邻菲罗啉主配体,回流反应24h后,旋干溶剂,即可得到铱配合物的粗产物,然后采用硅胶柱层析进行分离,以二氯甲烷和甲醇的混合液作为洗脱剂,纯化即可得到线粒体靶向的粘度铱配合物探针。

8、所述步骤s1中1,10-邻菲罗啉-5-甲醛和对二乙氨基苯乙酮的摩尔比为1:1.1~1.5。

9、所述步骤s1中氢氧化钾和1,10-邻菲罗啉-5-甲醛的摩尔比为1:0.8。

10、所述步骤s2中2-苯基吡啶和三氯化铱的摩尔比为2:1。

11、所述步骤s2中乙二醇乙醚和水体积比为3:1。

12、所述步骤s3中二氯甲烷和甲醇体积比为1:1。

13、所述步骤s3中2-苯基吡啶修饰的铱前体和对二乙氨基苯乙酮基修饰的邻菲罗啉主配体的摩尔比为1:2.1~2.5,反应温度为65℃。

14、所述步骤s3中硅胶柱层析的洗脱剂二氯甲烷和甲醇的体积比为50:1。

15、本发明还公开了上述红光发射金属铱配合物粘度探针在检测线粒体粘度动态变化中的应用。

16、常规粘度探针大都是基于苯环或者双键的旋转,实现粘度的检测,但是单一的苯环或者双键的旋转对较低粘度的响应不灵敏,同时单独双键会和谷胱甘肽反应,导致探针失活,因此为解决目前粘度探针响应不灵敏和稳定性差的难题。本发明在设计铱粘度探针结构的过程中,引入二乙胺基和苯乙酮基和邻菲罗啉连接,利用二乙胺基和苯乙酮的双重旋转作用,放大苯环的旋转受限。在较低的粘度环境中,二乙胺基和苯乙酮基可以自由旋转,二乙胺基的推电子作用消失,导致邻菲罗啉主配体中电子云密度较低,因此铱配合物的荧光较弱。当体系的粘度稍微增大时,由于二乙胺基和苯乙酮基的体积较大,微弱的粘度增大,即可使它们的旋转受限,二乙胺基的推电子作用增大,导致邻菲罗啉主配体中电子云密度变大,使的铱金属中心发出的光子能有效激发配体,从而使得铱配合物的荧光强度变强。基于此实现对微小粘度变化的检测。另一方面苯乙酮基的引入,使得在双键端引入了羰基基团,羰基基团阻断了谷胱甘肽和双键的反应,从而提高了探针的稳定性。

17、与现有技术比较本发明的有益效果在于:本发明所提供的荧光探针,通过引入酮基基团屏蔽了谷胱甘肽对探针稳定性的影响,提高探针的稳定性,同时利用二乙胺基和苯乙酮基的双重旋转作用,即使微小粘度的变化,由于双重放大作用,铱配合物探针仍然能检测到粘度的细微变化。因此本发明利用该探针成功监测了,铜死亡过程中线粒体的粘度变化,为探究铜死亡过程中线粒体结构变化诱导的线粒体粘度变化提供了新的发现,同时本发明提供的探针合成方法简单,纯化方便。

技术特征:

1.一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,化学名称为对二乙氨基-苯乙酮基邻菲罗啉铱配合物,简称为[ir(ppy)2(phen-daap)]cl,结构式如下图所示:

2.一种如权利要求1所述的红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,包括以下步骤:

3.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s1中1,10-邻菲罗啉-5-甲醛和对二乙氨基苯乙酮的摩尔比为1:1.1~1.5。

4.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s1中氢氧化钾和1,10-邻菲罗啉-5-甲醛的摩尔比为1:0.8。

5.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s2中2-苯基吡啶和三氯化铱的摩尔比为2:1。

6.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s2中乙二醇乙醚和水体积比为3:1。

7.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s3中二氯甲烷和甲醇体积比为1:1。

8.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s3中2-苯基吡啶修饰的铱前体和对二乙氨基苯乙酮基修饰的邻菲罗啉主配体的摩尔比为1:2.1~2.5,反应温度为65℃。

9.如权利要求2所述的一种红光发射金属铱配合物粘度探针,其特征在于,所述步骤s3中硅胶柱层析的洗脱剂二氯甲烷和甲醇的体积比为50:1。

10.一种如权利要求1所述的红光发射金属铱配合物粘度探针在检测线粒体粘度动态变化中的应用。

技术总结

本发明涉及荧光传感技术领域,具体涉及一种红光发射金属铱配合物粘度探针、制备方法及其应用,以二乙胺基和苯乙酮基做为转动基团,通过醛基和甲基的双键加成反应制备出末端是二乙胺基和苯乙酮基修饰的邻菲罗啉主配体,通过该主配体和2‑苯基吡啶铱前体进行一步反应即可制备,线粒体靶向粘度响应的铱配合物探针。二乙胺基和苯乙酮基在不同粘度体系中旋转的幅度不同,因此导致邻菲罗啉和铱金属之间的电子转移强弱有所区别,从而影响铱配合物的荧光发射,因此利用这一性质可以及时反馈体系的粘度。同时铱配合物具有较高的脂溶性和正电荷,能够有效的靶向线粒体,能够长时间追踪铜死亡过程中线粒体内部的粘度变化。

技术研发人员:杨刚刚,赵迎庆,张岚,科灿

受保护的技术使用者:安徽工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/3/4

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!