一种水稻InDel标记及其应用

本发明涉及水稻分子育种,更具体的说是涉及一种水稻indel标记及其应用。

背景技术:

1、光合作用是水稻谷粒物质的主要来源,要提高水稻产量就必须提高水稻的光合作用。叶片是光合作用的重要器官,在“源库流”中承担“源”的作用,产生和输出光合同化物。叶片厚度(叶厚)是叶片的重要性状之一,其形态特征决定了水稻的光合速率。研究表明:相同的叶面积下,叶厚增加,叶片包含的叶绿体数量增加,从而光能吸收、二氧化碳同化速率和叶片的氮含量显著增加。因此叶厚在一定程度上能增加叶片的光合速率。此外,叶厚增加,叶片更坚硬,不易披垂,有利于太阳光透过叶冠层,保证群体顶端和中下部叶片都能进行光合作用,从而提高群体光合效率,结合适当的密植栽培技术能进一步提高水稻亩产量。

2、分子标记辅助选择是利用与目标性状基因密切关联或共分离的分子标记筛选群体,从而加速目标基因的转移和利用,提高育种过程中性状选择的效率和准确性。利用分子标记辅助选择能显著提高育种效率,特别是对水稻叶厚这种难以精确测量的性状,使用分子标记辅助选择更具优势。然而在水稻叶厚基因克隆方面,由于水稻叶厚的精确测量困难,所以关于叶厚的qtl定位研究还很少,可用于育种应用的叶厚基因或分子标记更是未见报道。

3、因此,挖掘水稻叶厚分子标记应用于水稻育种工作是本领域技术人员亟需解决的问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明提供了一种水稻indel标记及其应用。

2、为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

3、一种水稻indel标记,所述indel标记的核苷酸序列如seq id no.2所示。

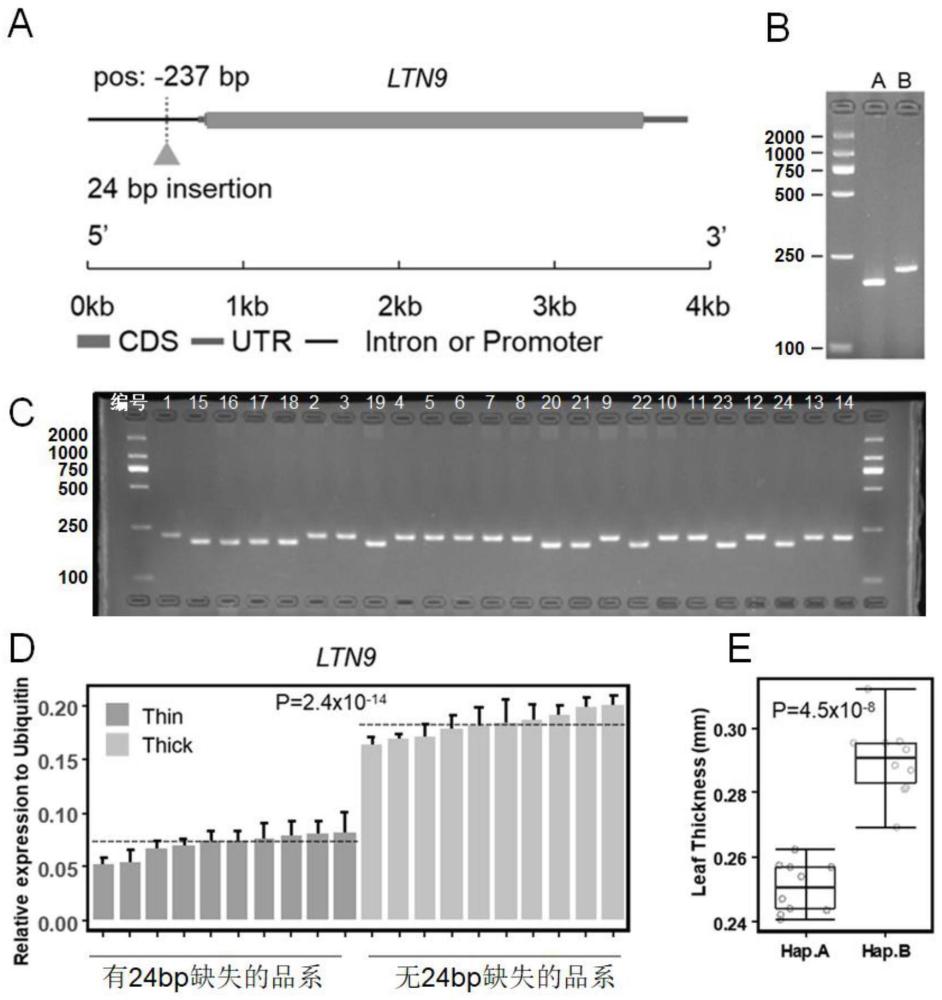

4、优选的,所述分子标记位于seq id no.1所示核苷酸序列的第121-144bp位,为24bp的插入缺失。

5、本发明的另一目的是,提供一种检测上述indel标记的引物对,所述引物对包括核苷酸序列如seq id no.3所述的正向引物和核苷酸序列如seq id no.4所示的反向引物。

6、本发明的另一目的是,提供一种检测上述indel标记的产品,所述产品包括上述的引物对。

7、优选的,所述产品为试剂盒。

8、本发明的另一目的是,提供上述水稻indel标记或上述引物对或上述的产品在水稻育种中的应用,所述应用为以下任意一种:

9、a:提高水稻叶片厚度;

10、b:提高水稻光合效率;

11、c:提高水稻产量;

12、d:水稻品种改良。

13、本发明的另一目的是,提供一种检测水稻叶片厚度的方法,利用上述引物对检测水稻样品,当扩增产物为222bp时的品系为厚叶片,而扩增产物为198bp的品系为薄叶片。

14、经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种水稻indel标记及其检测引物对与应用。本发明indel标记可以有效区别不同水稻种质的基因型,从而能够方便、快捷、直接地实现目标基因在水稻种质资源以及育种后代中的鉴定,极大地降低了劳动成本、节约时间且不受环境及人为因素的影响,为水稻育种工作奠定基础。

技术特征:

1.一种水稻indel标记,其特征在于,所述indel标记的核苷酸序列如seq id no.2所示。

2.根据权利要求1所述的水稻indel标记,其特征在于,所述分子标记位于seq id no.1所示核苷酸序列的第121-144bp位,为24bp的插入缺失。

3.一种检测权利要求1或2所述indel标记的引物对,其特征在于,所述引物对包括核苷酸序列如seq id no.3所述的正向引物和核苷酸序列如seq id no.4所示的反向引物。

4.一种检测权利要求1或2所述indel标记的产品,其特征在于,所述产品包括权利要求3所述的引物对。

5.根据权利要求4所述的检测所述indel标记的产品,其特征在于,所述产品为试剂盒。

6.权利要求1/2所述水稻indel标记或权利要求3所述引物对或权利要求4/5所述的产品在水稻育种中的应用,其特征在于,所述应用为以下任意一种:

7.一种检测水稻叶片厚度的方法,其特征在于,利用权利要求3所述引物对检测水稻样品,当扩增产物为222bp时,电泳的品系为厚叶片,而扩增产物为198bp的品系为薄叶片。

技术总结

本发明公开了一种水稻InDel标记与应用,涉及水稻分子育种技术领域。本发明水稻InDel标记的核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示,位于SEQ ID NO.1所示核苷酸序列的第121‑144bp位,为24bp的插入缺失。本发明还公开了检测所述InDel标记的引物对,包括核苷酸序列如SEQ ID NO.3所述的正向引物和核苷酸序列如SEQ ID NO.4所示的反向引物。利用本发明InDel标记以及检测引物对,可以有效区别不同水稻种质的叶厚基因型,从而能够方便、快捷地实现目标基因在水稻种质资源以及育种后代中的鉴定,极大地降低了劳动成本、节约时间且不受环境及人为因素的影响,为水稻育种工作奠定基础。

技术研发人员:王健,陈达刚,董景芳,刘传光,马雅美,陈建松,赵均良

受保护的技术使用者:广东省农业科学院水稻研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/5/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!