一种多界面耦合磷化铟量子点及电致发光二极管制备方法

本发明属于纳米科技和发光显示领域,具体涉及一种多界面耦合磷化铟量子点及电致发光二极管的制备方法,属于半导体发光、显示与纳米科技领域。

背景技术:

1、量子点是一种具有量子限域效应的半导体纳米晶体。从20世纪80年代被发现以来,由于其优异的光致发光性能和独特的带隙可调性而备受科研界和工业界的关注,目前量子点已被广泛应用于显示、照明和生物荧光标记等领域。量子点具有s电子级和p电子级的类原子特性,表现出量子强约束,被人们称之为“人造原子”。

2、以cdse为代表的ii-vi族量子合成技术已较为成熟。但是ii-vi族量子点通常含有镉或铅等剧毒的元素,这类材料不仅对人体有着极大的伤害,还会引起环境和生态问题。因此低毒、高性能的量子点材料的设计和研发是目前关注的焦点。以磷化铟(inp)为代表的iii-v族量子点毒性较低,通过调控量子点的粒径,其光谱范围可基本覆盖整个可见光区,甚至到近红外区。因此inp量子点作为最佳替代cdse量子点的材料之一,在发光显示领域拥有广阔的前景。

3、iii-v族量子点的合成难度较大,光学性能偏低。主要表现在iii-v族量子点尺寸分散性大,吸收峰特征峰不明显,结晶质量差和溶剂分散性不好等。1994年,nozik等(journal of physical chemistry,1994,98(19):4966-4969)在合成inp量子点时使用incl3的草酸盐复合物与三(三甲硅烷基)膦(p(si(ch3)3)3)在三辛基氧膦溶剂中反应,成功合成了较高质量的inp量子点(尺寸分散度20%),该法很大地促进了以inp为代表的iii-v族量子点合成技术的发展。2001年,peng等(nano letters,2002,2(9):1027-1030)报导了利用醋酸铟与各种链长度的长链脂肪酸(如十四酸,十六酸等)反应生成的铟前驱体与有机磷源在非配位性溶剂十八烯(ode)中高温下反应合成inp量子点的方法,包覆zns或znse壳后inp量子点的荧光量子产率提升至40%。目前较为成熟的硅基磷合成体系就是在此基础上进行不断优化和发展。然而,该体系存在磷源价格昂贵,反应活性过强,易燃易爆,羧酸配体氧化量子点表面等问题。2015年,tessier等人(chemistry of materials,2015,27(13):4893-4898)将氨基膦与一系列卤化铟反应,得益于胺与卤化物共同作用,制备了发射波长为550–630nm的可调谐inp量子点。该体系采用氨基磷作为磷源,具有成本低廉,绿色安全的优势,同时采用油胺作为配体,避免了羧酸氧化量子点表面的问题。但是该方法合成的inp量子点的光学性能较差。

4、由于inp量子点的iii-v族共价键特性和易氧化的性质,将inp量子点应用在电致发光二极管(led)上一直以来都是一个难题。2019年,peng等人(j.am.chem.soc,2019,141,6448–6452)对inp量子点包裹一层znse分子层,缓解了量子点表面氧化。通过独特的清洗手法去除了量子点表面多余的羧酸铟配体,解决了in元素渗入壳层的问题,合成了化学计量比平衡的inp/znse/zns量子点。将这种量子点制备成电致led,其外量子效率达到了14.2%。同年,won等人(nature,2019,575,634–638)利用氢氟酸刻蚀的方法,去除量子点表面的氧化层。通过在高温下进行壳层生长,合成了高质量的inp/znse/zns量子点,并制备了电致发光二极管,但是该inp量子点合成存在工艺复杂、合成原料易燃易爆和成本高等问题。

技术实现思路

1、针对高质量磷化铟量子点合成困难、成本高、合成原料易燃易爆和工艺流程复杂等问题,本发明设计了一种多界面耦合磷化铟量子点及其电致发光二极管的制备方法。设计了一步连续合成多界面耦合型结构inp/znse/zns量子点的方法,有利于规模化的生产。独特的耦合结构显著减少表面缺陷,实现更高荧光量子产率,进而获得外量子效率高、稳定性好的电致led。

2、本发明是通过以下技术方案实现的:一种多界面耦合磷化铟量子点的制备方法,一步连续合成多界面耦合的核壳结构磷化铟/硒化锌/硫化锌量子点,具体包括以下步骤:

3、(1)将卤化铟和油胺置于烧瓶中加热、搅拌、抽真空,获得0.07~0.12摩尔浓度的铟源溶液,升温至160~200℃,快速注入三(二甲氨基)膦溶液,磷与铟的摩尔比为3:1~5:1,保温20~40分钟;

4、(2)升温至300~350℃,将0.3~0.5摩尔浓度的油酸锌和1~2摩尔浓度的三正辛基膦-硒混合后注入反应体系中,保温40~80分钟,再注入1~2摩尔浓度的三正辛基膦-硫,保温20~40分钟;

5、(3)升温至340~360℃,注入0.5~1.5摩尔极性溶剂和3~5毫升交联剂,保温15~30分钟;

6、(4)降低温度至220~260℃,注入1~2摩尔浓度的油酸锌和三正辛基膦-硫,保温15~30分钟,停止反应;

7、(5)加入乙醇或丙酮,对反应溶液进行离心,再用正己烷和乙醇重复离心,然后溶解到有机溶剂中获得多界面耦合磷化铟量子点溶液。所述极性溶剂是丙三醇和/或乙二醇,交联剂是四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯和/或四(2-巯基乙酸)季戊四醇酯。

8、所述卤化铟为氯化铟、溴化铟或碘化铟。

9、所述有机溶剂为正辛烷、甲苯或二氯甲烷。

10、一种多界面耦合磷化铟量子点电致发光二极管,它采用上述制得的多界面耦合磷化铟量子点溶液制备发光层。

11、一种多界面耦合磷化铟量子点电致发光二极管的制备方法,制备步骤如下:

12、(1)空穴注入材料印刷在透明导电衬底上,形成50~70纳米厚的空穴注入层,随后空穴传输材料印刷在空穴注入层上,形成30~50纳米厚的空穴传输层,在100~150℃条件下退火10~30分钟;

13、(2)将多界面耦合磷化铟量子点溶液沉积在空穴传输层上,形成厚度为20~50纳米的多界面耦合磷化铟量子点发光层,在50~80℃的条件下退火20~40分钟;

14、(3)将浓度为0.5~1.5摩尔浓度的氧化锌或掺镁氧化锌乙醇溶液印刷在量子点层,形成厚度为30~50纳米的电子传输层,在40~80℃退火20~40分钟;

15、(4)金属阴极材料通过真空蒸发沉积在电子传输层形成厚度为70~100纳米的电极,获得电致发光二极管。

16、所述空穴注入材料为聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸);空穴传输层材料为1,2,4,5-四(三氟甲基)苯、聚(9-乙烯咔唑)、聚[双(4-苯基)(4-丁基苯基)胺]中的一种。

17、所述透明导电衬底为掺铟氧化锡或银纳米线中的一种;金属阴极材料是铝、银和金中的一种。

18、本发明的有益效果为:

19、(1)一步连续合成多界面耦合的核壳结构磷化铟/硒化锌/硫化锌量子点,与传统合成方法相比,使用试剂更加经济安全,合成工艺简洁,有利于规模化生产。

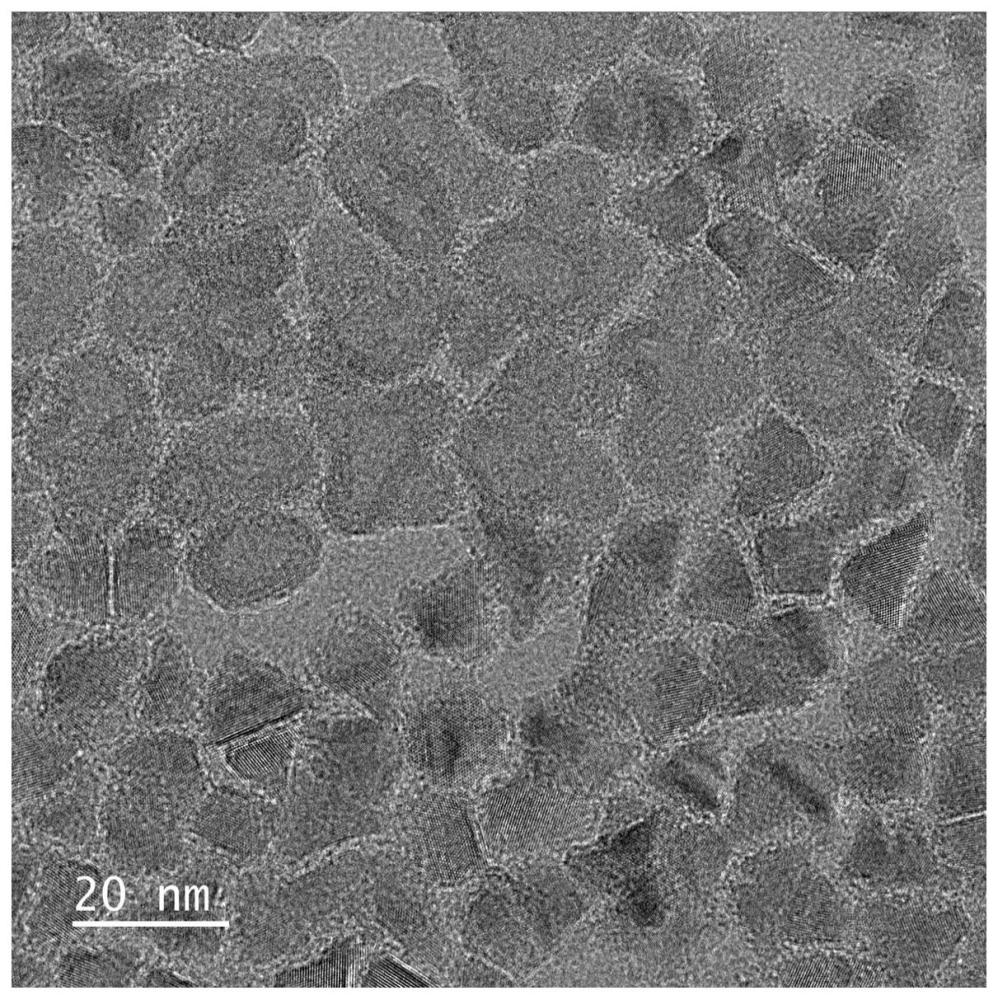

20、(2)3-5个量子点通过界面高温熔接实现界面耦合,获得多界面耦合的核壳磷化铟/硒化锌/硫化锌量子点。独特的耦合结构显著减少表面缺陷,实现更高荧光量子产率。

21、(3)多界面耦合磷化铟量子点发光二极管电流效率和外量子效率高(效率可达24%)、工作稳定性好、运行寿命长,满足实际使用工况要求。因此,本发明技术是非重金属量子点发光领域的一个重要突破,具有广阔的应用前景。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!