膝垫的配置结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种膝垫的配置结构。

背景技术:

2.现有技术中,在车辆的仪表盘的内侧配置有膝垫。图3是表示现有技术中的膝垫a的配置结构的截面图。该图3中的箭头rr的方向表示车辆后方、箭头up的方向表示上方。

3.在车辆的仪表盘b的内侧,膝垫a被配置在与坐在座位上的驾乘人员的右膝部c和左膝分别相对的两个位置上。图3中仅示出了与右膝部c相对的膝垫a。

4.膝垫a是通过将底板d和膝垫主体e组装在一起而构成的。底板d由金属板材构成。在仪表盘b的内侧设置有仪表盘加强件f,底板 d由固定销g固定在仪表盘加强件f上。

5.膝垫主体e由聚氨酯等弹性材料构成。膝垫主体e的后表面h与坐在座位上的驾乘人员的膝部c相对。

6.仪表盘b具备仪表盘主体i、上盖板j、和下盖板k。上盖板j 和下盖板k构成仪表盘b的表面,位于比仪表盘主体i更靠近车厢内侧的位置。上盖板j的下端与下盖板k的上端相嵌合,从而上盖板j 与下盖板k连接在一起。

7.当车辆发生正面碰撞时,膝垫a与在惯性力的作用下向车辆前方移动的驾乘人员的膝部c相抵接。由此,驾乘人员的移动被阻止。并且,膝垫a通过膝垫主体e的弹性变形而吸收碰撞载荷,从而能够减小驾乘人员膝部c所受的冲击。

8.然而,上述现有技术的结构中,在仪表盘主体i与下盖板k之间存在空间。因此,当车辆发生正面碰撞时,驾乘人员的膝部c与下盖板k接触后,该下盖板k会变形到与仪表盘主体i相抵接的位置,而直到仪表盘主体i与膝垫主体e相抵接为止都无法开始以膝垫主体e 的弹性变形来吸收碰撞载荷。即,从车辆发生正面碰撞至膝垫a开始吸收碰撞载荷为止的时间较长,因而在载荷吸收性能方面尚有改善的余地。

技术实现要素:

9.针对上述技术问题,本实用新型的目的在于,提供一种能够缩短从车辆发生正面碰撞至膝垫开始吸收碰撞载荷为止的时间的膝垫的配置结构。

10.作为解决上述技术问题的技术方案,本实用新型提供一种膝垫的配置结构,该膝垫的配置结构是将保护驾乘人员的膝部用的膝垫配置在车辆的仪表盘的内侧的配置结构,所述仪表盘具备仪表盘主体、从车厢侧覆盖所述仪表盘主体的下盖板、及设置在所述仪表盘主体的内侧的仪表盘加强件,所述膝垫具备由弹性材料构成的膝垫主体,所述膝垫主体被固定在所述仪表盘加强件上,其特征在于:所述膝垫主体包括被配置在所述仪表盘主体的内侧的前侧膝垫主体;和位于所述前侧膝垫主体的后侧、并被配置在所述仪表盘主体与所述下盖板之间的空间内的后侧膝垫主体。

11.本实用新型的上述膝垫的配置结构的优点在于,能够缩短从车辆发生正面碰撞至膝垫开始吸收碰撞载荷的时间。具体而言,由于在仪表盘主体与下盖板之间的空间内配置

有后侧膝垫主体,当车辆发生正面碰撞时,向车辆前方移动的驾乘人员的膝部与下盖板相抵接后,该下盖板的前表面会与后侧膝垫主体相抵接,从而该后侧膝垫主体开始弹性变形而吸收碰撞载荷。如此,在下盖板变形到仪表盘主体之前,后侧膝垫主体已经开始弹性变形而吸收碰撞载荷。因此,即使在下盖板与仪表盘主体之间存在空间,也能够缩短从车辆发生正面碰撞至膝垫开始吸收碰撞载荷的时间。并且,在下盖板、后侧膝垫主体、仪表盘主体均发生变形的情况下,前侧膝垫主体也会发生弹性变形,从而能够更有效地吸收碰撞载荷。

12.本实用新型的上述膝垫的配置结构中,较佳为,所述后侧膝垫主体的后表面与所述下盖板的前表面相贴合。

13.基于上述结构,当车辆发生正面碰撞时,下盖板开始变形时后侧膝垫主体便开始弹性变形,从而能够进一步缩短从车辆发生正面碰撞至膝垫开始吸收碰撞载荷的时间。

14.另外,本实用新型的上述膝垫的配置结构中,较佳为,所述后侧膝垫主体的前表面与所述仪表盘主体的后表面相贴合。

15.基于上述结构,当车辆发生正面碰撞时,碰撞载荷作用到后侧膝垫主体时仪表盘主体便开始变形而朝着前侧膝垫主体移动。因此,能够缩短从车辆发生正面碰撞至前侧膝垫主体开始弹性变形而吸收碰撞载荷的时间。

16.另外,本实用新型的上述膝垫的配置结构中,较佳为,在所述仪表盘主体上的与所述前侧膝垫主体的后表面相对的部位上形成有开口,所述后侧膝垫主体经由所述开口与所述前侧膝垫主体的后表面相对。

17.基于上述结构,当车辆发生正面碰撞时,后侧膝垫主体向前方移动便与前侧膝垫主体的后表面直接抵接,从而,后侧膝垫主体与前侧膝垫主体合为一体地弹性变形。这样,能够更迅速地将碰撞载荷传递到前侧膝垫主体上,从而能够进一步缩短从车辆发生正面碰撞至前侧膝垫主体开始吸收碰撞载荷的时间。

附图说明

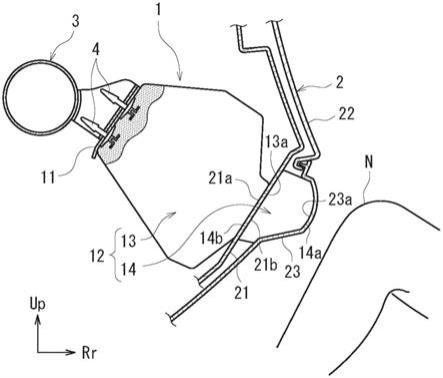

18.图1是表示本实用新型的实施方式的膝垫的配置结构的截面图。

19.图2是表示变形例中的膝垫的配置结构的截面图。

20.图3是表示现有技术中的膝垫的配置结构的截面图。

具体实施方式

21.以下,参照附图对本实用新型的实施方式进行说明。本实施方式中,对于将本实用新型应用于配置在车辆的驾驶座椅前方的膝垫的情形进行说明,但本实用新型也同样适用于配置在副驾驶座椅前方的膝垫。

22.图1是表示本实施方式的膝垫1的配置结构的截面图。该图1中,箭头rr的方向表示车辆后方,箭头up的方向表示上方。

23.如图1所示,膝垫1分别被配置在车辆的仪表盘2的内侧的与坐在座位上的驾乘人员的右膝部n和左膝相对的两个位置,用于保护驾乘人员的膝部。图1中仅示出了与右膝部n相对的膝垫1。

24.膝垫1是通过将底板11和膝垫主体12组装在一起而构成的。底板11由金属制板材构成。在仪表盘2的内侧配置有仪表盘加强件 3,底板11由固定销4固定在仪表盘加强件3

上。

25.仪表盘2具备仪表盘主体21、上盖板22、和下盖板23。上盖板22和下盖板23构成仪表盘2的表面,位于比仪表盘主体21 更靠近车厢内侧的位置。上盖板22的下端与下盖板23的上端相嵌合,从而上盖板22与下盖板23连接在一起。在仪表盘主体21与下盖板23之间留有规定的间隙。

26.本实施方式中,膝垫主体12具备前侧膝垫主体13和后侧膝垫主体14。前侧膝垫主体13和后侧膝垫主体14由聚氨酯等弹性材料构成。并且,前侧膝垫主体13和后侧膝垫主体14在车宽方向上的尺寸被设定为足以挡住驾乘人员的膝部n的尺寸。

27.前侧膝垫主体13被配置在仪表盘主体21的内侧,并通过底板11被固定在仪表盘加强件3上而被仪表盘加强件3支撑。该前侧膝垫主体13的后表面13a与仪表盘主体21的前表面21a相贴合。具体而言,仪表盘主体21的前表面21a面对车辆前方向下方和车辆前方倾斜。前侧膝垫主体13的后表面13a与仪表盘主体2 1的前表面21a相对应地倾斜,从而仪表盘主体21的前表面21 a能够与前侧膝垫主体13的后表面13a相贴合。另外,在前侧膝垫主体13的后表面13a与仪表盘主体21的前表面21a之间也可以留有很小的间隙。

28.后侧膝垫主体14位于前侧膝垫主体13的后侧,被配置在仪表盘主体21与下盖板23之间的空间内,并且,该后侧膝垫主体14 的后表面14a与坐在座位上的驾乘人员的膝部n相对。

29.同时,后侧膝垫主体14的后表面14a与下盖板23的前表面 23a相贴合。具体而言,下盖板23的前表面23a向车厢内侧弯曲。后侧膝垫主体14的后表面14a与下盖板23的前表面23a 相对应地弯曲,从而下盖板23的前表面23a能够与后侧膝垫主体 14的后表面14a相贴合。另外,在后侧膝垫主体14的后表面1 4a与下盖板23的前表面23a之间也可以留有很小的间隙。

30.同时,后侧膝垫主体14的前表面14b与仪表盘主体21的后表面21b相贴合。具体而言,仪表盘主体21的后表面21b面对车辆后方向下方和车辆前方倾斜。后侧膝垫主体14的前表面14b 与仪表盘主体21的后表面21b相对应地倾斜,从而仪表盘主体2 1的后表面21b能够与后侧膝垫主体14的前表面14b相贴合。另外,在后侧膝垫主体14的前表面14b与仪表盘主体21的后表面21b之间也可以留有很小的间隙。

31.下面,对车辆发生正面碰撞时的情形进行说明。如上所述,由于后侧膝垫主体14的后表面14a与下盖板23的前表面23a相贴合,因此,当车辆发生正面碰撞时,向车辆前方移动的驾乘人员的膝部n会与下盖板23相接触而使下盖板23发生变形,从此时刻开始,后侧膝垫主体14便会发生弹性变形,即,该后侧膝垫主体14开始通过弹性变形而吸收碰撞载荷。因此,即使下盖板23与仪表盘主体 21之间存在空间,也能够缩短从车辆发生正面碰撞至膝垫1开始吸收碰撞载荷为止的时间。由此,能够提高膝垫1的载荷吸收性能。

32.另外,在本实施方式中,后侧膝垫主体14的前表面14b与仪表盘主体21的后表面21b相贴合,并且,前侧膝垫主体13的后表面13a与仪表盘主体21的前表面21a相贴合。因此,当车辆发生正面碰撞时,碰撞载荷作用到后侧膝垫主体14上时仪表盘主体 21便开始变形,此时,前侧膝垫主体13也开始通过弹性变形而吸收碰撞载荷。因此,能够缩短从车辆发生正面碰撞至前侧膝垫主体1 3开始产生弹性变形而吸收碰撞载荷的时间。从而,能够提高膝垫1 的载荷吸收性能。

33.<变形例>

34.下面,对本实用新型的变形例进行说明。在此,仅对与上述实施方式不同之处进行说明。

35.图2是表示本变形例中的膝垫1的配置结构的截面图。如图2所示,本变形例中,在仪表盘主体21上的与前侧膝垫主体13的后表面13a相对的位置上形成有开口21c。具体而言,该开口21c 形成在与前侧膝垫主体13的后表面13a的中间区域相对的部位。开口21c的形状没有特别限定,例如可以是矩形、圆形等(从车厢内侧看的形状)。

36.如此,后侧膝垫主体14的前表面14b通过开口21c与前侧膝垫主体13的后表面13a相对。即,在开口21c处,后侧膝垫主体14的前表面14b与前侧膝垫主体13的后表面13a之间,不被仪表盘主体21隔挡,只相隔小间隔(由开口21c形成的间隔) 地直接相对。

37.本变形例中,当车辆发生正面碰撞时,后侧膝垫主体14向前方移动后,该后侧膝垫主体14的前表面14b便与前侧膝垫主体13 的后表面13a直接抵接,从而前侧膝垫主体13与后侧膝垫主体1 4合为一体地弹性变形而吸收碰撞载荷。其结果,能够进一步提高膝垫1的载荷吸收性能。

38.本实用新型不局限于上述实施方式及变形例中的记载,可进行适当的变更。例如,在上述变形例中,示出了在后侧膝垫主体14的前表面14b与前侧膝垫主体13的后表面13a之间设有很小的间隔的结构。但本实用新型不局限于此,也可以不设间隔,而采用后侧膝垫主体14的前表面14b与前侧膝垫主体13的后表面13a相贴合的结构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1