一种具有防火性能的移动储能车的制作方法

1.本发明涉及移动储能车技术领域,具体为一种具有防火性能的移动储能车。

背景技术:

2.预装的以电化学电池为储能载体,通过储能交流器可循环电能存储、释放的具备可移动特性的储能电站。包括电池系统、储能交流器、监控设备、厢体及相关辅助设施等,10kv及以上接口电压等级的移动式电化学储能系统通常还包括汇集线路、升压变压器等。

3.传统的移动储能车,防火性能一般,在使用过程中存在危险性,移动储能车内部一般使用锂电池,锂电池在发生燃烧后,如不能及时扑灭,会存在有爆炸的危险,传统的移动储能车在更换锂电池时,需要人工进行拿取,但锂电池在进行充电的过程中人工接触,存在有触电危险。

技术实现要素:

4.本发明提供了一种具有防火性能的移动储能车,具备安全性高,自动灭火,自动拿取的优点,解决了传统的移动储能车,防火性能一般,和锂电池在进行充电的过程中人工接触,存在有触电危险的问题。

5.本发明提供如下技术方案:一种具有防火性能的移动储能车,包括车辆主体,所述车辆主体的顶部固定设有车箱,所述车箱的反面转动连接有车门,所述车箱的内腔分别固定设有单排储存柜和双排储存柜,所述单排储存柜的正面固定设有车载电源,所述双排储存柜的正面分别固定设有控制系统和二氧化碳压力瓶,所述二氧化碳压力瓶的内腔固定连接有电子密封阀,所述电子密封阀的顶部固定设有导向管,所述导向管的两端皆固定套接有固定杆的一端,所述固定杆的另一端与双排储存柜的外壁固定连接,所述双排储存柜的两侧皆开设有储存槽,所述储存槽的内腔固定设有充电仓组件,所述车箱的顶部内壁固定设有前后移动组件,所述前后移动组件的外沿套接有上下移动组件。

6.优选的,所述充电仓组件包括有放置槽,所述放置槽的内壁开设有半圆槽,所述放置槽的内腔设有推板,所述推板的右侧固定设有弹簧,所述弹簧的内沿套接有圆块,所述推板的右侧固定设有控制电路板,所述放置槽的内腔放置有电池,所述电池的顶部开设有卡槽,所述电池靠近推板的一侧开设有第一充电接口,所述推板靠近电池的一侧分别固定设有第二充电接口和垫片,所述放置槽的顶部内壁分别固定设有挡块和第一马达,所述挡块的内壁滑动连接有卡块,所述第一马达的动力输出轴固定设有第一丝杆,所述卡块的顶部开设有第一内螺纹孔。

7.优选的,所述圆块与储存槽的内壁固定连接,所述第一充电接口与第二充电接口的位置相对应,所述卡槽与卡块的位置相对性,且卡槽呈倒三角形,所述挡块的横截面呈[字形,所述控制电路板具有温度感应功能。

[0008]

优选的,所述前后移动组件包括有下滑动槽,所述下滑动槽的内壁滑动连接有立柱的一端,所述立柱的另一端滑动连接有上滑动槽,所述立柱的正面分别固定设有下方形

板、上方形板和安装板,所述下方形板的顶部固定设有轴承,所述轴承的内壁固定设有第二丝杆,所述上方形板的底部固定设有第二马达,所述安装板的顶部固定设有第三马达,所述安装板远离立柱的一端转动连接有橡胶轮。

[0009]

优选的,所述下滑动槽与车箱的底部内壁固定连接,所述上滑动槽与车箱的顶部内壁固定连接,所述下方形板与上方形板分别位于立柱的底端和顶端,所述第二马达的动力输出轴与第二丝杆固定连接,所述第三马达与橡胶轮通过皮带传动连接,所述橡胶轮的外沿与上滑动槽的底端相接触。

[0010]

优选的,所述上下移动组件包括有载板,所述载板的底部固定设有第四马达,所述载板的顶部开设有滑槽,所述载板的低部固定设有固定板,所述滑槽的内壁滑动连接有滑板,所述滑板的底部分别开设有第二内螺纹孔和通孔,所述固定板的内腔分别转动连接有滑杆和第三丝杆,所述第四马达与第三丝杆通过皮带传动连接,所述载板的底部分别开设有方槽和第三内螺纹孔。

[0011]

优选的,所述第二内螺纹孔与第三丝杆螺纹连接,所述通孔与滑杆滑动连接,所述方槽与立柱滑动套接,所述第三内螺纹孔与第二丝杆螺纹连接。

[0012]

优选的,所述单排储存柜的数量为两个,两个单排储存柜位于车箱的两侧内壁。

[0013]

优选的,所述二氧化碳压力瓶具有电子式计量功能,所述控制系统与汽车驾驶室电性连接。

[0014]

本发明具备以下有益效果:

[0015]

1、该具有防火性能的移动储能车,弹簧通过推板将电池向外推动,通过第三马达带动橡胶轮转动,利用第二马达带动第二丝杆转动,使得电池可直接通过前后移动组件和上下移动组件的相互配合,移动至车门处,进而解决了传统的移动储能车在更换锂电池时,需要人工进行拿取,但锂电池在进行充电的过程中人工接触,存在有触电危险的问题。

[0016]

2、该具有防火性能的移动储能车,通过设置电子密封阀,利用控制电路板实时监控电池的温度,通过驾驶室网络连动控制系统,使得二氧化碳压力瓶的开启可远程操作,进而解决锂电池在发生燃烧后,如不能及时扑灭,会存在有爆炸的危险的问题。

附图说明

[0017]

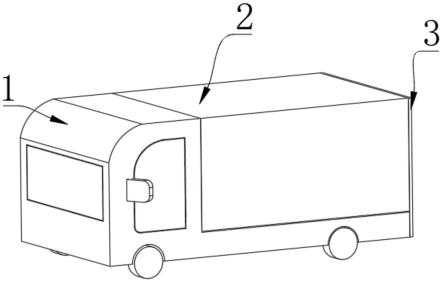

图1为本发明立体结构示意图;

[0018]

图2为本发明车箱结构示意图;

[0019]

图3为本发明图2中a处结构放大示意图;

[0020]

图4为本发明双排储存柜结构示意图;

[0021]

图5为本发明二氧化碳压力瓶结构示意图;

[0022]

图6为本发明储存槽结构示意图;

[0023]

图7为本发明前后移动组件结构示意图;

[0024]

图8为本发明上下移动组件结构示意图;

[0025]

图9为本发明充电仓组件结构示意图;

[0026]

图10为本发明图9中b处结构放大示意图;

[0027]

图11为本发明放置槽剖面结构示意图;

[0028]

图12为本发明图11中c处结构示意图。

[0029]

图中:1、车辆主体;2、车箱;3、车门;4、单排储存柜;5、双排储存柜;6、充电仓组件;601、放置槽;602、半圆槽;603、推板;604、弹簧;605、圆块;606、控制电路板;607、电池;608、卡槽;609、第一充电接口;610、第二充电接口;611、垫片;612、挡块;613、第一马达;614、第一丝杆;615、卡块;616、第一内螺纹孔;7、车载电源;8、控制系统;9、二氧化碳压力瓶;10、导向管;11、电子密封阀;12、固定板;13、前后移动组件;1301、下滑动槽;1302、上滑动槽;1303、立柱;1304、下方形板;1305、轴承;1306、第二丝杆;1307、第二马达;1308、上方形板;1309、安装板;1310、第三马达;1311、橡胶轮;14、上下移动组件;1401、载板;1402、滑槽;1403、滑板;1404、固定板;1405、第二内螺纹孔;1406、通孔;1407、滑杆;1408、第四马达;1409、第三丝杆;1410、方槽;1411、第三内螺纹孔;15、储存槽。

具体实施方式

[0030]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0031]

请参阅图1-12,一种具有防火性能的移动储能车,包括车辆主体1,车辆主体1的顶部固定设有车箱2,车箱2的反面转动连接有车门3,车箱2的内腔分别固定设有单排储存柜4和双排储存柜5,单排储存柜4的正面固定设有车载电源7,双排储存柜5的正面分别固定设有控制系统8和二氧化碳压力瓶9,二氧化碳压力瓶9的内腔固定连接有电子密封阀11,电子密封阀11的顶部固定设有导向管10,导向管10的两端皆固定套接有固定杆12的一端,固定杆12的另一端与双排储存柜5的外壁固定连接,双排储存柜5的两侧皆开设有储存槽15,储存槽15的内腔固定设有充电仓组件6,车箱2的顶部内壁固定设有前后移动组件13,前后移动组件13的外沿套接有上下移动组件14,上述结构中,通过设置电子密封阀11,使得二氧化碳压力瓶9的开启可远程操作,进而使得设备的安全性得到增加。

[0032]

如图9所示,充电仓组件6包括有放置槽601,放置槽601的内壁开设有半圆槽602,放置槽601的内腔设有推板603,推板603的右侧固定设有弹簧604,弹簧604的内沿套接有圆块605,推板603的右侧固定设有控制电路板606,放置槽601的内腔放置有电池607,电池607的顶部开设有卡槽608,电池607靠近推板603的一侧开设有第一充电接口609,推板603靠近电池607的一侧分别固定设有第二充电接口610和垫片611,放置槽601的顶部内壁分别固定设有挡块612和第一马达613,挡块612的内壁滑动连接有卡块615,第一马达613的动力输出轴固定设有第一丝杆614,卡块615的顶部开设有第一内螺纹孔616,上述结构中,通过推板603和弹簧604,使得电池607可通过弹簧604的弹力向外弹出,进而使得电池607可滑落至载板1401上方。

[0033]

如图9所示,圆块605与储存槽15的内壁固定连接,第一充电接口609与第二充电接口610的位置相对应,卡槽608与卡块615的位置相对性,且卡槽608呈倒三角形,挡块612的横截面呈[字形,控制电路板606具有温度感应功能,上述结构中,通过卡槽608与卡块615的位置相对性,且卡槽608呈倒三角形,使得电池607可通过卡槽608与卡块615相卡接,使得电池607固定,进而使得第一充电接口609与第二充电接口610相接触,通过控制电路板606具有温度感应功能,使得电池607的充电温度可以进行实时监控,进而使得设备的安全性增

加。

[0034]

如图7所示,前后移动组件13包括有下滑动槽1301,下滑动槽1301的内壁滑动连接有立柱1303的一端,立柱1303的另一端滑动连接有上滑动槽1302,立柱1303的正面分别固定设有下方形板1304、上方形板1308和安装板1309,下方形板1304的顶部固定设有轴承1305,轴承1305的内壁固定设有第二丝杆1306,上方形板1308的底部固定设有第二马达1307,安装板1309的顶部固定设有第三马达1310,安装板1309远离立柱1303的一端转动连接有橡胶轮1311,上述结构中,通过下滑动槽1301与上滑动槽1302,使得立柱1303可前后移动,通过轴承1305,使得第二丝杆1306可以实现转动,同时使得第二丝杆1306不会晃动。

[0035]

如图7所示,下滑动槽1301与车箱2的底部内壁固定连接,上滑动槽1302与车箱2的顶部内壁固定连接,下方形板1304与上方形板1308分别位于立柱1303的底端和顶端,第二马达1307的动力输出轴与第二丝杆1306固定连接,第三马达1310与橡胶轮1311通过皮带传动连接,橡胶轮1311的外沿与上滑动槽1302的底端相接触,上述结构中,通过下方形板1304与上方形板1308分别位于立柱1303的底端和顶端,使得第二丝杆1306得到固定,通过第三马达1310与橡胶轮1311通过皮带传动连接,橡胶轮1311的外沿与上滑动槽1302的底端相接触,使得第三马达1310带动橡胶轮1311转动后,前后移动组件13可通过橡胶轮1311与上滑动槽1302机械转动,进而进行移动。

[0036]

如图8所示,上下移动组件14包括有载板1401,载板1401的底部固定设有第四马达1408,载板1401的顶部开设有滑槽1402,载板1401的低部固定设有固定板1404,滑槽1402的内壁滑动连接有滑板1403,滑板1403的底部分别开设有第二内螺纹孔1405和通孔1406,固定板1404的内腔分别转动连接有滑杆1407和第三丝杆1409,第四马达1408与第三丝杆1409通过皮带传动连接,载板1401的底部分别开设有方槽1410和第三内螺纹孔1411,上述结构中,通过载板1401的顶部开设有滑槽1402,使得滑板1403可进行滑动,通过滑杆1407和第三丝杆1409,使得滑板1403滑动更加顺畅。

[0037]

如图8所示,第二内螺纹孔1405与第三丝杆1409螺纹连接,通孔1406与滑杆1407滑动连接,方槽1410与立柱1303滑动套接,第三内螺纹孔1411与第二丝杆1306螺纹连接,上述结构中,通过第二内螺纹孔1405与第三丝杆1409螺纹连接,利用第四马达1408与第三丝杆1409通过皮带传动连接,使得第四马达1408带动第三丝杆1409转动,滑板1403可以以滑槽1402方向进行移动,通过第三内螺纹孔1411与第二丝杆1306螺纹连接,使得第二马达1307带动第二丝杆1306转动时,上下移动组件14可按立柱1303方向进行移动。

[0038]

如图2所示,单排储存柜4的数量为两个,两个单排储存柜4位于车箱2的两侧内壁,利用上述结构,使得车箱2内腔空间的利用率得到增加。

[0039]

如图1所示,二氧化碳压力瓶9具有电子式计量功能,控制系统8与汽车驾驶室电性连接,利用上述结构,使得工作人员在驾驶室即可实时观察二氧化碳压力瓶9内部二氧化碳的数量。

[0040]

工作原理,在使用该设备时,通过弹簧604将推板603向外推动,利用推板603将电池607推出,通过控制电路板606对弹出的电池607进行定位,通过第三马达1310带动橡胶轮1311转动,利用橡胶轮1311与上滑动槽1302机械转动,使得立柱1303带动上下移动组件14前后移动,通过第二马达1307带动第二丝杆1306转动,利用方槽1410与立柱1303滑动套接,通过第三内螺纹孔1411与第二丝杆1306螺纹连接,使得,上下移动组件14按立柱1303方向

进行移动,使得电池607可滑落至载板1401上方,再通过前后移动组件13和上下移动组件14的相互配合,将电池607移动至车门3处,在归还电池607时,通过前后移动组件13和上下移动组件14将电池607移动至储存槽15处,通过第四马达1408带动第三丝杆1409转动,利用滑槽1402对滑板1403进行限位,使得滑板1403以滑槽1402方向进行移动,进而将电池607推入放置槽601内腔,利用卡块615与卡槽608相卡接,使得电池607得到充电。

[0041]

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0042]

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1