车载仿真实验室及车辆的制作方法

1.本技术属于移动式实验室技术领域,更具体地说,是涉及一种车载仿真实验室及车辆。

背景技术:

2.工业互联网安全是实现我国工业互联网产业高质量发展的重要前提和保障,也是建设网络强国和制造强国战略的重要支撑。目前,我国工业互联网发展迅速,已广泛应用于能源、交通、制造、国防等行业领域,对经济社会发展的带动效应日益显著。工业互联网在构建全新生产制造和服务体系,为高质量发展和供给侧改革提供支撑的同时,也打破了传统工业环境相对封闭可信的状态,增加了遭受网络攻击的可能性,为此,亟需加快构建工业互联网安全保障体系,提升工业互联网安全保障能力。因此各行业以及科研院/所、高校逐渐对工业互联网安全进行研究和学习,并形成相关解决方案。由于研究对象不能是真实的生产现场,因此需要建立仿真实验室进行安全研究,仿真实验室是指在实验室中建立和现场高仿真度的实物工艺仿真场景用于安全研究。

3.传统仿真实验室具有一个显著的问题就是不可移动,只能局限在指定区域使用,移动式仿真实验室可解决仿真实验室不可移动的问题,可随时将移动式仿真实验室部署到用户需求的区域进行使用。当由于移动式仿真实验室在长距离行驶过程中,其尺寸需符合国家行驶规定,即移动式仿真实验室的尺寸需在国家规定的车辆规格标准范围内,这样则会导致移动式仿真实验室的内部空间较小,不便于用户活动。

技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种车载仿真实验室及车辆,以解决现有技术中存在的移动式仿真实验室的尺寸需在国家规定的行车规格标准范围内,导致车载仿真实验室内部空间较小的技术问题。

5.为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种车载仿真实验室,包括:

6.中央舱,所述中央舱上设有第一开口及第二开口,所述第一开口与所述第二开口相对间隔设置;

7.第一扩展舱,所述第一扩展舱与所述中央舱活动连接,所述第一扩展舱能够于第二开口伸出所述中央舱外或缩回所述中央舱内;所述第一扩展舱上设有进出口;及

8.第二扩展舱,所述第二扩展舱与所述中央舱活动连接,所述第二扩展舱能够于第一开口伸出所述中央舱外或缩回所述中央舱内,所述第二扩展舱内设置有仿真演练设备。

9.本技术提供的车载仿真实验室的有益效果在于:与现有技术相比,本技术车载仿真实验室的中央舱用于设置在车体上,在行驶过程中,所述第二扩展舱缩回在所述中央舱内,所述第一扩展舱于第二开口缩回在所述中央舱内,使车载仿真实验室的外形尺寸变小,以符合行驶尺寸,停车使用时,所述第二扩展舱于第一开口伸出所述中央舱外,所述第一扩展舱于第二开口伸出所述中央舱外,以扩大车载仿真实验室的内部空间,便于用户活动,实

用性较高,另外,通过在所述第一扩展舱上设进出口,供用户进出,通过在所述第二扩展舱内设置仿真演练设备,供用户进行仿真模拟实验,布局合理,有利于进一步提升用户的使用体验感。

10.可选地,所述车载仿真实验室完全展开时,所述第一扩展舱伸出至所述中央舱外的宽度大于所述第二扩展舱伸出至所述中央舱外的宽度。

11.可选地,所述第一扩展舱伸出至所述中央舱外的宽度为1200mm-1400mm。

12.可选地,所述第二扩展舱伸出至所述中央舱外的宽度为700mm-800mm。

13.可选地,所述车载仿真实验室还包括:

14.第一伸缩驱动机构,所述第一伸缩驱动机构与所述第一扩展舱连接,用于驱动所述第一扩展舱于所述第一开口进行伸缩运动;

15.第二伸缩驱动机构,所述第二伸缩驱动机构与所述第一扩展舱连接,用于驱动所述第一扩展舱于所述第二开口进行伸缩运动。

16.可选地,还包括脚梯,所述脚梯与所述第一扩展舱于所述进出口的底部转动连接。

17.可选地,所述第一开口及所述第二开口沿所述中央舱的宽度方向分别开设在所述中央舱的相对两侧部上,或者,所述第一开口及所述第二开口沿所述中央舱的长度方向分别开设在所述中央舱的相对两端部上。

18.可选地,所述进出口的数量为两个,两个所述进出口分别设于所述第一扩展舱的相对两端上。

19.本技术还提供一种车辆,包括车体及上述任一项所述的车载仿真实验室,所述中央舱设置在所述车体上。

20.可选地,所述车体的底部设置有多个可调支脚。

21.本技术提供的车辆的有益效果在于:与现有技术相比,本技术车辆的车载仿真实验室,在行驶过程中,第二扩展舱缩回在中央舱内,第一扩展舱于第二开口缩回在中央舱内,使车载仿真实验室的外形尺寸变小,以符合行驶尺寸,停车使用时,第二扩展舱于第一开口伸出中央舱外,第一扩展舱于第二开口伸出中央舱外,以扩大车载仿真实验室的内部空间,便于用户使用,实用性较高,另外,通过在第一扩展舱上设进出口,供用户进出,通过在第二扩展舱内设置仿真演练设备,供用户进行仿真模拟实验,布局合理,有利于进一步提升用户的使用体验感。

附图说明

22.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

23.图1为本技术实施例提供的车辆的俯视结构事宜图;

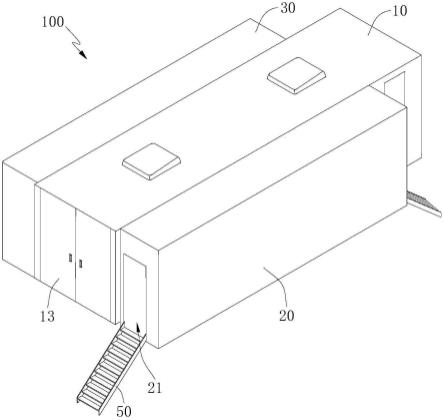

24.图2为本技术实施例提供的车载仿真实验室的立体结构示意图;

25.图3为本技术实施例提供的车载仿真实验室的部分剖视图。

26.其中,图中各附图标记:

27.10、中央舱;11、第一开口;12、第二开口;13、门板;20、第一扩展舱;21、进出口;30、

第二扩展舱;40、仿真演练设备;50、脚梯;60、第一伸缩驱动机构;61、电机;62、齿轮;63、齿条;70、显示器;80、语音报警器;100、车载仿真实验室;200、车体。

具体实施方式

28.为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。

29.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

30.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

31.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

32.请一并参阅图1至图3,现对本技术实施例提供的车载仿真实验室100进行说明。本技术的车载仿真实验室100主要应用于各类工业工艺设备的网络安全仿真研究,包括石油、化工、电力、市政、钢铁等工业行业,以及科研院、高校。

33.请一并参阅图1及图2,车载仿真实验室100包括中央舱10、第一扩展及舱第二扩展舱30。中央舱10用于设置在车体200上,中央舱10上设有第一开口11及第二开口12,第一开口11与第二开口12相对间隔设置。第一扩展舱20与中央舱10活动连接,第一扩展舱20能够于第二开口12伸出中央舱10外或缩回中央舱10内,第一扩展舱20上设有进出口21。第二扩展舱30与中央舱10活动连接,第二扩展舱30能够于第一开口11伸出中央舱10外或缩回中央舱10内,第二扩展舱30内设置有仿真演练设备40。

34.本技术提供的车载仿真实验室100,与现有技术相比,本技术车载仿真实验室100的中央舱10用于设置在车体200上,在行驶过程中,第二扩展舱30缩回在中央舱10内,第一扩展舱20于第二开口12缩回在中央舱10内,使车载仿真实验室100的外形尺寸变小,以符合行驶尺寸,停车使用时,第二扩展舱30于第一开口11伸出中央舱10外,第一扩展舱20于第二开口12伸出中央舱10外,以扩大车载仿真实验室100的内部空间,便于用户活动,实用性较高,另外,通过在第一扩展舱20上设进出口21,供用户进出,通过在第二扩展舱30内设置仿真演练设备40,供用户进行仿真模拟实验,布局合理,有利于进一步提升用户的使用体验感。

35.需要说明的是,中央舱10的内部空间与第一扩展舱20的内部空间及第二扩展舱30的内部空间连通,从而用户经进出口21进入至第一扩展舱20内后,能够在第一扩展舱20、中央舱10及第二扩展舱30的内部空间活动。

36.中央舱10的后端设置有可开关的门板13,通过打开门板13,用户能够直接进出中

央舱10,进行搬运实验室内的较大型部件,如仿真演练设备40。

37.具体地,中央舱10的长度为9000mm-10000mm,可选的,中央舱10的长度为9600mm。中央舱10的宽度为2400mm-2500mm。可选的,中央舱10的宽度为2492。中央舱10的高度为2700mm-2800mm。可选的,中央舱10的高度为2770mm。

38.在本实施例中,第一开口11及第二开口12沿中央舱10的宽度方向分别开设在中央舱10的相对两侧部上,从而在第一扩展舱20于第二开口12缩回中央舱10内,第二扩展舱30于第一开口11缩回中央舱10内时,车载仿真实验室100的宽度变小,进而使车载仿真实验室100的外形尺寸变小。在第一扩展舱20于第二开口12伸出中央舱10外,第二扩展舱30于第一开口11伸出中央舱10外时,车载仿真实验室100的宽度变大,进而使车载仿真实验室100的内部空间扩大。

39.在另一些实施例中,第一开口11及第二开口12沿中央舱10的长度方向分别开设在中央舱10的相对两端部上,从而在第一扩展舱20于第二开口12缩回中央舱10内,第二扩展舱30于第一开口11缩回中央舱10内时,车载仿真实验室100的长度变小,进而使车载仿真实验室100的外形尺寸变小。在第一扩展舱20于第二开口12伸出中央舱10外,第二扩展舱30于第一开口11伸出中央舱10外时,车载仿真实验室100的长度变大,进而使车载仿真实验室100的内部空间扩大。

40.在一些实施例中,第一扩展舱20的长度与第二扩展舱30的长度相等,并小于中央舱10的长度。第一扩展舱20的高度与第二扩展舱30的高度相等,并小于中央舱10的高度。具体地,第一扩展舱20及第二扩展舱30的高度为2000mm-22000mm。可选的,第一扩展舱20及第二扩展舱30的高度为2100mm。

41.车载仿真实验室完全展开时,第一扩展舱20伸出至中央舱10外的宽度l1大于第二扩展舱30伸出至中央舱10外的宽度l2。由于仿真演练设备40设置在第二扩展舱30内,而仿真演练设备40是实际真实设备按照等比例微缩形成的,即仿真演练设备40是实际真实设备的等比例微缩版,占用空间较小,进出口21开设在第一扩展舱20上,需要较大的空间供用户进出活动,从而通过将第一扩展舱20伸出至中央舱10外的宽度l1大于第二扩展舱30伸出至中央舱10外的宽度l2,使第一扩展舱20及第二扩展舱30伸非对称式设置,使得车载仿真实验室100内部空空间的布局更具有合理性。

42.进一步地,第一扩展舱20伸出至中央舱10外的宽度l1为1200mm-1400mm,第二扩展舱30伸出至中央舱10外的宽度l2为700mm-800mm。可选的,第一扩展舱20伸出至中央舱10外的宽度l1为1300mm,第二扩展舱30伸出至中央舱10外的宽度l2为750mm。

43.在一些实施例中,进出口21的数量为两个,两个进出口21分别沿第一扩展舱20的长度方向设于第一扩展舱20的相对两端上,使用时,用户可以从其中一个进出口21进入至第一扩展舱20内,然后从另一个进出口21出来。

44.在一些实施例中,车载仿真实验室100还包括脚梯50,脚梯50与第一扩展舱20于进出口21的底部转动连接,以在不使用时,脚梯50能够相对第一扩展舱20翻转,并折叠收纳在第一扩展舱20上。具体地,使用时,将脚梯50翻转下来,使脚梯50远离第一扩展舱20的一端与地面接触,便于用户进出。不使用时,将脚梯50能够相对第二扩展反向翻转,使述脚梯50折叠收纳在第一扩展舱20上,便于运输。

45.进一步地,在不使用时,脚梯50能够翻转至进出口21处而关闭进出口21,即脚梯50

还可以作为用于打开或关闭进出口21的侧门,有利于提高脚梯50的使用功能性。可以理解地,在使用时,朝第一翻转方向翻转脚梯50,以打开进出口21。不使用时,朝第二方翻转方向翻转脚梯50,以关闭进出口21,第二方翻转方向与第一翻转方向相反。

46.可选的,脚梯50的一端通过铰链与第一扩展舱20于进出口21的底部实现转动连接。或者,脚梯50的一端通过铰轴与第一扩展舱20于进出口21的底部实现转动连接。在本技术中,对于脚梯50与第一扩展舱20于进出口21的底部转动连接的具体方式不做限制,只要能够使脚梯50相对第一扩展舱20进行翻转运动即可。

47.进一步地,以在不使用时,脚梯50的另一端与第一扩展舱20于进出口21的顶部扣接。例如,可以是在第一扩展舱20于进出口21的顶部上设置扣接块,在脚梯50的另一端上开设扣孔,不使用时,将脚梯50翻转至进出口21处,然后将扣孔与扣接块配合扣接。

48.在另一些实施例中,脚梯50的宽度小于进出口21的宽度,脚梯50的长度小于进出口21的高度,从而在不使用时,可以将脚梯50翻转至第一扩展舱20内,以将脚梯50折叠收纳在第一扩展舱20内。

49.在一些实施例中,第一扩展舱20与中央舱10滑动连接。具体地,中央舱10的内壁上设有第一导槽,第一扩展舱20的外壁上设有第一导轨,第一导轨滑动设置在第一导槽内,从而第一扩展舱20进行伸缩运动时,第一导轨沿第一导槽运动,有利于提高第一扩展舱20相对中央舱10滑动的稳定性。进一步地,第一导槽可以开设在中央舱10底部的内壁上,第一导轨对应地可以设置在第一扩展舱20底部的外壁。或者,第一导槽可以开设在中央舱10顶部的内壁上,第一导轨对应地可以设置在第一扩展舱20顶部的外壁上。或者,第一导槽可以开设在中央舱10侧部的内壁上,第一导轨对应地可以设置在第一扩展舱20侧部的外壁上。

50.请参阅图3,车载仿真实验室100还包括第一伸缩驱动机构60,第一伸缩驱动机构60设置设置在中央舱10的底部上,第一伸缩驱动机构60与第一扩展舱20连接,用于驱动第一扩展舱20于第一开口11进行伸缩运动。

51.在一些实施例中,第一伸缩驱动机构60包括电机61、齿轮62及齿条63,电机61设置在中央舱10的底部上,齿轮62与电机61的输出轴连接,齿条63设置在第一扩展舱20的底部上,并与齿轮62啮合,从而电机61驱动齿轮62转动时,齿轮62带动齿条63进行直线运动,进而带动第一扩展舱20进行伸缩运动。

52.在另一些实施例中,第一伸缩驱动机构60还可以为液缸或者气缸。

53.在一些实施例中,第二扩展舱30与中央舱10滑动连接。具体地,中央舱10的内壁上设有第二导槽,第二扩展舱30的外壁上设有第二导轨,第二导轨滑动设置在第二导槽内,从而第二扩展舱30进行伸缩运动时,第二导轨沿第二导槽运动,有利于提高第二扩展舱30相对中央舱10滑动的稳定性。进一步地,第二导槽可以开设在中央舱10底部的内壁上,或者,第二导槽可以开设在中央舱10顶部的内壁上,或者,第二导槽可以开设在中央舱10侧部的内壁上。同理,第二导轨对应地可以设置在第二扩展舱30底部的外壁,或者,第二导轨对应地可以设置在第二扩展舱30顶部的外壁上,或者,第二导轨对应地可以设置在第二扩展舱30侧部的外壁上。

54.车载仿真实验室100还包括第二伸缩驱动机构,第二伸缩驱动机构设置设置在中央舱10的底部上,第二伸缩驱动机构与第二扩展舱30连接,用于驱动第二扩展舱30于第二开口12进行伸缩运动。

55.需要说明的是,第二伸缩驱动机构与第一伸缩驱动机构60的结构相同,此处不再介绍。

56.请参阅图1,仿真演练设备40按照真实工业工艺设备等比例萎缩制成。在本实施例中,仿真演练设备40为实际真实石油工艺设备的等比例微缩版,具体地,仿真演练设备40包括石油开采站、石油储运站、石油炼化站及加油站。在其他实施例中,仿真演练设备40还可以是化工、电力、市政或钢铁等工业类工艺设备的等比例微缩版。

57.在一些实施例中,车载仿真实验室100内还设置有控制系统、显示器70、语音报警器80、氛围灯及空调,控制系统与仿真演练设备40、显示器70、语音报警器80、氛围灯及空调电连接,控制系统用于控制仿真演练设备40、显示器70、语音报警器80、氛围灯及空调的工作运行。显示器70用于显示仿真演练设备40的运行情况或用户演练情况或展示培训画面。显示器70的数量为多个,部分显示器70设置在第一宽展舱内,部分显示器70设置在第二扩展舱30内,不同的显示器70用于显示的内容不同。例如部分显示器70用于显示仿真演练设备40的运行情况,部分显示器70用于显示用户进行比赛演练时赛事情况,部分显示器70用于展示培训画面。语音报警器80用于在控制系统受到攻击时发出语音报警。空调的温度也会在控制系统受到攻击时发生变化。氛围灯的灯光亮度或颜色会在控制系统受到攻击时发生改变。氛围灯还用于在不同的模式下使得实验室内会切换到不同的灯光效果,使用户在进行网络安全比赛演练时时,具有较好的沉浸式体验。

58.控制系统包括plc控制器、服务器、网关及5g模块,plc控制器与仿真演练设备40、显示器70、语音报警器80、氛围灯及空调电连接,用于控制仿真演练设备40、显示器70、语音报警器80、氛围灯及空调的工作运行,服务器与plc控制器电连接,网关与服务器电连接,5g模块与网关电连接,5g模块用于加强加固网关,以提升网络防御能力。

59.具体地,plc控制器设置在第一扩展舱20内。服务器设置在中央舱10内。进一步地,中央舱10的一端沿中央舱10的长度方向延伸出第一扩展舱20及第二扩展舱30,服务器设置在中央舱10延伸出第一扩展舱20及第二扩展舱30的一端内,有效防止在第一扩展舱20及第二扩展舱30缩回至中央舱10内时,撞击服务器而使服务器受损。网关及5g模块设置在第二扩展舱30内。

60.请参阅图1,本技术还提供一种车载仿真实验室100,包括车体200及上述的车载仿真实验室100,车载仿真实验室100的中央舱10设置在车体200上。

61.本技术提供的车载仿真实验室100,与现有技术相比,本技术车载仿真实验室的车载仿真实验室100,在行驶过程中,第二扩展舱30缩回在中央舱10内,第一扩展舱20于第二开口12缩回在中央舱10内,使车载仿真实验室100的外形尺寸变小,以符合行驶尺寸,停车使用时,第二扩展舱30于第一开口11伸出中央舱10外,第一扩展舱20于第二开口12伸出中央舱10外,以扩大车载仿真实验室100的内部空间,便于用户使用,实用性较高,另外,通过在第一扩展舱20上设进出口21,供用户进出,通过在第二扩展舱30内设置仿真演练设备40,供用户进行仿真模拟实验,布局合理,有利于进一步提升用户的使用体验感。

62.进一步地,车体200的底部设置有多个可调支脚,从而在进行攻防演练实验时,可通过调节支脚的高度以对车载仿真实验室100进行水平调节。

63.以上所述仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1