连接杆组件及发动机舱的制作方法

本申请涉及车辆,特别是涉及一种连接杆组件及发动机舱。

背景技术:

1、车辆内部设有相对设置的两个减震塔和连接两个减震塔的减震塔连接杆,减震塔连接杆能够吸收碰撞能量并传递能量,从而有效提高车辆的碰撞安全性和乘坐舒适性。

2、现有的减震塔连接杆为与减震塔的结构配合连接,减震塔连接杆靠近端部的位置形成有类u型的结构。但该u型结构导致减震塔连接杆通过模具成型时,需要设置拔模角度,减震塔连接杆脱模困难,提高了生产制造成本。并且该u型结构还会部分占据两个减震塔间的发动机舱空间,导致发动机舱的空间更为狭窄,增大了发动机舱内其余零部件的布置难度。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种连接杆组件及发动机舱,以解决现有减震塔连接杆加工困难且易占据发动机舱空间的问题。

2、本申请提供一种连接杆组件,该连接杆组件包括连接杆本体、两个连接杆接头、第一紧固件和第二紧固件,两个所述连接杆接头分别设于所述连接杆本体的两端,且相对设置的两个所述连接杆接头间隔设置形成用于布置发动机组件的布置空间;所述第一紧固件能够穿过所述连接杆接头和减震塔,以使所述连接杆接头通过所述第一紧固件连接于减震塔,所述第二紧固件穿过所述连接杆本体和所述连接杆接头,以使所述连接杆本体通过所述第二紧固件连接于所述连接杆接头。

3、在其中一个实施例中,每一所述连接杆接头上均连接两个所述第一紧固件,且其中一个所述第一紧固件设于所述连接杆接头靠近所述布置空间的一端,另一个所述第一紧固件设于所述连接杆接头远离所述布置空间的一端。

4、如此设置,能够有效提高连接杆接头与减震塔间的连接强度,并避免影响减震塔的结构强度。

5、在其中一个实施例中,每一所述连接杆接头上均连接两个所述第二紧固件,且两个所述第二紧固件设于两个所述第一紧固件之间。

6、如此设置,能够实现连接杆本体和连接杆接头之间的牢固连接。

7、在其中一个实施例中,所述连接杆接头包括固定部和折弯部,所述折弯部连接于所述固定部靠近所述布置空间的一端,且所述折弯部相对所述固定部朝远离所述连接杆本体的方向延伸设置;其中,两个所述第二紧固件和一个所述第一紧固件设于所述固定部,另一个所述第一紧固件设于所述折弯部。

8、如此设置,实现了连接杆接头与减震塔和连接杆本体的可靠连接。

9、在其中一个实施例中,所述连接杆本体包括主体部和延伸部,所述主体部连接于所述连接杆接头,所述延伸部的一端连接所述主体部,另一端用于连接机舱接头。

10、如此设置,增加了连接杆组件的传力路径,实现了碰撞力的分解。

11、在其中一个实施例中,所述连接杆组件还包括第三紧固件,所述延伸部远离所述主体部的一端连接有两个间隔设置的安装板,所述安装板能够通过所述第三紧固件连接于机舱接头。

12、如此设置,实现了连接杆本体与机舱接头的牢固连接。

13、在其中一个实施例中,所述主体部、所述延伸部和所述安装板一体成型设置。

14、如此设置,极大增加了连接杆本体的结构强度。

15、在其中一个实施例中,所述延伸部包括第一连接板、第二连接板以及连接所述第一连接板和所述第二连接板的第三连接板,所述第一连接板一端连接所述主体部,另一端连接所述第三连接板;所述第二连接板一端连接所述主体部,另一端连接所述第三连接板;其中,所述第一连接板、所述第二连接板、所述第三连接板和所述主体部围设形成避让孔,所述避让孔用于避让外部的安装件。

16、如此设置,提高了整车的碰撞性能。

17、在其中一个实施例中,所述连接杆本体设有用于固定通风盖板的多个固定孔。

18、如此设置,能够节约材料成本,而且也能够有效提高各个安装点的精度。

19、本申请还提供一种发动机舱,该发动机舱包括机舱主横梁、两个减震塔和以上任意一项所述的连接杆组件,两个所述减震塔设于所述机舱主横梁的相对两侧,所述机舱主横梁上连接有机舱接头,所述连接杆组件的两端分别连接两个所述减震塔,且所述连接杆组件通过所述机舱接头连接于所述机舱主横梁。

20、与现有技术相比,本申请提供的连接杆组件及发动机舱,通过将连接杆组件设置为分体式的连接杆本体和连接杆接头,能够分别对连接杆本体和连接杆接头进行加工,其中,连接杆接头不仅能够根据减震塔的结构进行加工,提高连接杆接头与减震塔之间连接的稳定性,并且还能够避免现有一体式结构导致的脱模困难的问题,从而极大降低连接杆接头的脱模难度,进而有效降低了连接杆组件的加工难度。并且,连接杆本体通过两端的连接杆接头能够实现对两个减震塔的有效连接,不仅提高了车身的稳定性,而且使得减震塔受到的力能够分散至连接杆组件,减轻了减震塔承受的碰撞力,从而提高了减震塔的使用寿命,有效提高了车辆的碰撞安全性。进一步地,由于连接杆本体和连接杆接头间通过第二紧固件进行连接,故能够取消现有设于布置空间角落的部分结构,从而增大了布置空间的可用空间,降低了发动机组件的布置难度。

技术特征:

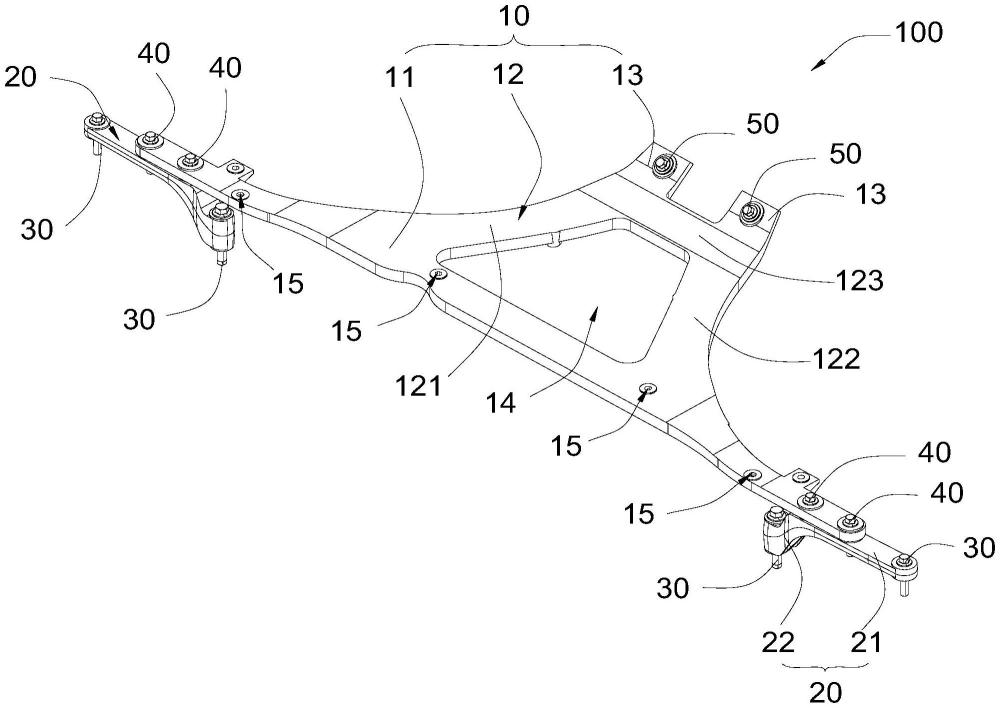

1.一种连接杆组件,其特征在于,包括连接杆本体(10)、两个连接杆接头(20)、第一紧固件(30)和第二紧固件(40),两个所述连接杆接头(20)分别设于所述连接杆本体(10)的两端,且相对设置的两个所述连接杆接头(20)间隔设置形成用于布置发动机组件的布置空间(60);所述第一紧固件(30)能够穿过所述连接杆接头(20)和减震塔,以使所述连接杆接头(20)通过所述第一紧固件(30)连接于减震塔,所述第二紧固件(40)穿过所述连接杆本体(10)和所述连接杆接头(20),以使所述连接杆本体(10)通过所述第二紧固件(40)连接于所述连接杆接头(20)。

2.根据权利要求1所述的连接杆组件,其特征在于,每一所述连接杆接头(20)上均连接两个所述第一紧固件(30),且其中一个所述第一紧固件(30)设于所述连接杆接头(20)靠近所述布置空间(60)的一端,另一个所述第一紧固件(30)设于所述连接杆接头(20)远离所述布置空间(60)的一端。

3.根据权利要求2所述的连接杆组件,其特征在于,每一所述连接杆接头(20)上均连接两个所述第二紧固件(40),且两个所述第二紧固件(40)设于两个所述第一紧固件(30)之间。

4.根据权利要求3所述的连接杆组件,其特征在于,所述连接杆接头(20)包括固定部(21)和折弯部(22),所述折弯部(22)连接于所述固定部(21)靠近所述布置空间(60)的一端,且所述折弯部(22)相对所述固定部(21)朝远离所述连接杆本体(10)的方向延伸设置;

5.根据权利要求1所述的连接杆组件,其特征在于,所述连接杆本体(10)包括主体部(11)和延伸部(12),所述主体部(11)连接于所述连接杆接头(20),所述延伸部(12)的一端连接所述主体部(11),另一端用于连接机舱接头。

6.根据权利要求5所述的连接杆组件,其特征在于,还包括第三紧固件(50),所述延伸部(12)远离所述主体部(11)的一端连接有两个间隔设置的安装板(13),所述安装板(13)能够通过所述第三紧固件(50)连接于机舱接头。

7.根据权利要求6所述的连接杆组件,其特征在于,所述主体部(11)、所述延伸部(12)和所述安装板(13)一体成型设置。

8.根据权利要求5所述的连接杆组件,其特征在于,所述延伸部(12)包括第一连接板(121)、第二连接板(122)以及连接所述第一连接板(121)和所述第二连接板(122)的第三连接板(123),所述第一连接板(121)一端连接所述主体部(11),另一端连接所述第三连接板(123);所述第二连接板(122)一端连接所述主体部(11),另一端连接所述第三连接板(123);

9.根据权利要求1所述的连接杆组件,其特征在于,所述连接杆本体(10)设有用于固定通风盖板的多个固定孔(15)。

10.一种发动机舱,其特征在于,包括机舱主横梁、两个减震塔和如权利要求1-权利要求9中任意一项所述的连接杆组件,两个所述减震塔设于所述机舱主横梁的相对两侧,所述机舱主横梁上连接有机舱接头,所述连接杆组件的两端分别连接两个所述减震塔,且所述连接杆组件通过所述机舱接头连接于所述机舱主横梁。

技术总结

本申请涉及车辆技术领域,特别是涉及一种连接杆组件及发动机舱。该连接杆组件包括连接杆本体、两个连接杆接头、第一紧固件和第二紧固件,两个连接杆接头分别设于连接杆本体的两端,且相对设置的两个连接杆接头间隔设置形成用于布置发动机组件的布置空间;第一紧固件能够穿过连接杆接头和减震塔,以使连接杆接头通过第一紧固件连接于减震塔,第二紧固件穿过连接杆本体和连接杆接头,以使连接杆本体通过第二紧固件连接于连接杆接头。本申请提供的连接杆组件及发动机舱,解决了现有减震塔连接杆加工困难且易占据发动机舱空间的问题。

技术研发人员:张明龙,张少卿,吴龙南,龚政辉,张帅武,丁为广

受保护的技术使用者:浙江零跑科技股份有限公司

技术研发日:20230410

技术公布日:2024/1/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!