一种集成式车用热管理系统及其控制方法与流程

本发明涉及车用热管理系统,特别是涉及一种集成式车用热管理系统及其控制方法。

背景技术:

1、现有的汽车热管理系统通常采用比较复杂的系统架构和一次换热循环,而且能效比低影响整车续航里程。并且,目前冷却液回路因零部件数量多,导致管路接头数量多,占据大量空间,系统复杂。同时导致控制复杂,响应速度慢。整车结构布置困难、影响美观;不利于轻量化。

技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种集成式车用热管理系统及其控制方法,用于解决现有技术中存在的技术问题。

2、为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种集成式车用热管理系统,包括有:

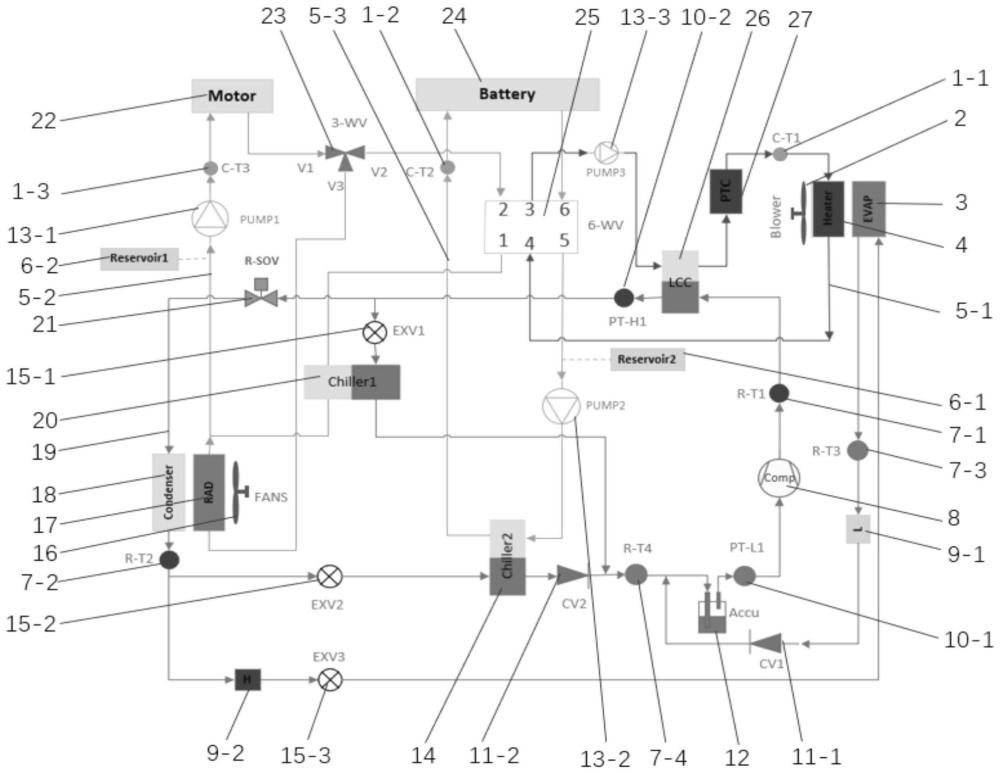

3、第一冷却液用温度传感器、第二冷却液用温度传感器、第三冷却液用温度传感器、蒸发器芯体、暖风芯体、第一冷却液管路、第二冷却液管路、第三冷却液管路、第一膨胀水箱、第二膨胀水箱、第一制冷剂用温度传感器、第二制冷剂用温度传感器、第三制冷剂用温度传感器、压缩机、第一制冷剂加注阀、第二制冷剂加注阀、第一温压一体传感器、第二温压一体传感器、第一制冷剂单向阀、第二制冷剂单向阀、气液分离器、第一水泵、第二水泵、第三水泵、第一电池冷却器、第一电子膨胀阀、第二电子膨胀阀、第三电子膨胀阀、散热器、冷凝器、制冷剂管路、第二电池冷却器、冷媒截止阀、三电系统、三通电子水阀、整车电池、六通电子水阀、水冷冷凝器、ptc热敏电阻;

4、其中,所述第一冷却液用温度传感器分别与所述暖风芯体、所述ptc热敏电阻连接,所述暖风芯体还与所述六通电子水阀连接,所述六通电子水阀还分别与所述第二电池冷却器、所述三通电子水阀、所述第三水泵、所述第一膨胀水箱、所述整车电池连接,所述第一膨胀水箱还与所述第二水泵连接,所述第二水泵还与所述第一电池冷却器连接,所述第一电池冷却器还分别与所述第二冷却液用温度传感器连接,所述第二冷却液用温度传感器还与所述整车电池连接,所述第二电池冷却器还分别与所述第一电子膨胀阀、所述散热器、所述第二制冷剂单向阀、所述连接,所述散热器还与所述第一水泵、所述三通电子水阀连接,所述第一水泵还与所述三电系统连接,所述三电系统还与所述三通电子水阀连接;所述还与所述第一制冷剂单向阀、所述气液分离器连接,所述气液分离器还与所述第一温压一体传感器连接,所述第一温压一体传感器还与所述压缩机连接,所述压缩机还与所述第一制冷剂用温度传感器连接,所述第一制冷剂用温度传感器还与所述水冷冷凝器连接,所述水冷冷凝器还分别与所述第二温压一体传感器、所述第三水泵、所述ptc热敏电阻连接,所述ptc热敏电阻还与所述第一冷却液用温度传感器连接,所述第二温压一体传感器还与所述第一电子膨胀阀、所述冷媒截止阀连接,所述冷媒截止阀还与所述冷凝器连接,所述冷凝器还与所述第二制冷剂用温度传感器连接,所述第二制冷剂用温度传感器还分别与所述第二电子膨胀阀、所述第二制冷剂加注阀连接,所述第二电子膨胀阀还与所述第一电池冷却器连接,所述第二制冷剂加注阀还与所述第三电子膨胀阀连接,所述第三电子膨胀阀还与所述蒸发器芯体连接,所述蒸发器芯体还与所述第三制冷剂用温度传感器连接,所述第三制冷剂用温度传感器还与所述第一制冷剂加注阀连接,所述第一制冷剂加注阀还与所述第一制冷剂单向阀连接,所述第一制冷剂单向阀还与所述气液分离器连接。

5、可选地,所述系统还包括有:蒸发风机和冷凝风扇,其中,所述蒸发风机靠近所述暖风芯体设置,所述冷凝风扇靠近所述散热器设置。

6、可选地,所述系统包括以下工况:

7、乘员舱制冷工况,乘员舱制热工况,乘员舱除湿工况,电机冷却工况,电池制冷工况,电池制热工况,电池均温工况;

8、以及,乘员舱制冷+电机冷却工况,乘员舱除湿+电机冷却工况,乘员舱制热+电机冷却工况;

9、以及,电池制冷+电机冷却工况,电池均温+电机冷却工况;

10、以及,乘员舱制冷+电池制冷工况,乘员舱除湿+电池制冷工况,乘员舱制热+电池制冷工况,乘员舱制热+电池加热工况,乘员舱制冷+电池均温工况,乘员舱除湿+电池均温工况,乘员舱制热+电池均温工况;

11、以及,乘员舱制冷+电池制冷+电机冷却工况,乘员舱除湿+电池制冷+电机冷却工况,乘员舱制热+电池制冷+电机冷却工况,乘员舱制冷+电池均温+电机冷却工况,乘员舱除湿+电池均温+电机冷却工况,乘员舱制热+电池均温+电机冷却工况。

12、可选地,所述系统进行热管理时,制冷剂路循环包括:

13、乘员舱路r1;压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向冷媒截止阀,冷媒截止阀再流向冷凝器,冷凝器再流向第三电子膨胀阀,第三电子膨胀阀再流向蒸发器芯体,蒸发器芯体再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机;

14、以及,电机余热回收路r2:压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向第一电子膨胀阀,第一电子膨胀阀再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机;

15、以及,电池制冷路r3:压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向冷媒截止阀,冷媒截止阀再流向冷凝器,冷凝器再流向第二电子膨胀阀,第二电子膨胀阀再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机。

16、可选地,所述系统进行热管理时,冷却液路循环包括:

17、单乘员舱路c1:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵;

18、电机与乘员舱串联路c2:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向第一水泵,第一水泵再流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵;

19、电机与水箱串联路c3:第一水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第三阀口,三通电子水阀第三阀口再流向散热器,散热器再流向第一水泵;

20、电机与电池串联且过水箱路c4:第一水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵,第二水泵再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器和三通电子水阀第三阀口,第二电池冷却器和三通电子水阀第三阀口再流向散热器,散热器再流向第一水泵;

21、单电池回路c5:第二水泵流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵;

22、电机余热回收回路c6:第三水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向第三水泵;

23、电池与乘员舱串联路c7:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵,第二水泵再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵。

24、可选地,所述六通电子水阀循环状态包括:

25、六通电子水阀循环a状态,包括:六通电子水阀第一阀口与六通电子水阀第四阀口流通,六通电子水阀第二阀口与六通电子水阀第三阀口流通,六通电子水阀第五阀口与六通电子水阀第六阀口流通;

26、六通电子水阀循环b状态,包括:六通电子水阀第一阀口与六通电子水阀第六阀口流通,六通电子水阀第二阀口与六通电子水阀第三阀口流通,六通电子水阀第四阀口与六通电子水阀第五阀口流通;

27、六通电子水阀循环c状态,包括:六通电子水阀第一阀口与六通电子水阀第二阀口流通,六通电子水阀第三阀口与六通电子水阀第四阀口流通,六通电子水阀第五阀口与六通电子水阀第六阀口流通;

28、六通电子水阀循环d状态,包括:六通电子水阀第一阀口与六通电子水阀第二阀口流通,六通电子水阀第三阀口与六通电子水阀第六阀口流通,六通电子水阀第四阀口与六通电子水阀第五阀口流通;

29、六通电子水阀循环e状态,包括:六通电子水阀第一阀口与六通电子水阀第六阀口流通,六通电子水阀第二阀口与六通电子水阀第五阀口流通,六通电子水阀第三阀口与六通电子水阀第四阀口流通;

30、六通电子水阀循环f状态,包括:六通电子水阀第一阀口、六通电子水阀第二阀口、六通电子水阀第三阀口、六通电子水阀第四阀口、六通电子水阀第五阀口与六通电子水阀第六阀口互相流通。

31、可选地,所述三通电子水阀循环状态包括:

32、三通电子水阀循环模式ⅰ状态,包括:三通电子水阀第一阀口与三通电子水阀第二阀口流通;

33、三通电子水阀循环模式ⅱ状态,包括:三通电子水阀第一阀口与三通电子水阀第三阀口流通;

34、三通电子水阀循环模式ⅲ状态,包括:三通电子水阀第一阀口与三通电子水阀第二阀口流通,以及三通电子水阀第一阀口与三通电子水阀第三阀口流通。

35、本发明还提供一种应用于上述中任一所述集成式车用热管理系统的控制方法,所述方法包括以下步骤:对集成式车用热管理系统进行热管理控制,包括进行制冷剂路循环和冷却液路循环。

36、可选地,制冷剂路循环包括:

37、乘员舱路r1;压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向冷媒截止阀,冷媒截止阀再流向冷凝器,冷凝器再流向第三电子膨胀阀,第三电子膨胀阀再流向蒸发器芯体,蒸发器芯体再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机;

38、以及,电机余热回收路r2:压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向第一电子膨胀阀,第一电子膨胀阀再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机;

39、以及,电池制冷路r3:压缩机流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向冷媒截止阀,冷媒截止阀再流向冷凝器,冷凝器再流向第二电子膨胀阀,第二电子膨胀阀再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向气液分离器,气液分离器再流向压缩机。

40、可选地,冷却液路循环包括:

41、单乘员舱路c1:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵;

42、电机与乘员舱串联路c2:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向第一水泵,第一水泵再流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵;

43、电机与水箱串联路c3:第一水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第三阀口,三通电子水阀第三阀口再流向散热器,散热器再流向第一水泵;

44、电机与电池串联且过水箱路c4:第一水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵,第二水泵再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器和三通电子水阀第三阀口,第二电池冷却器和三通电子水阀第三阀口再流向散热器,散热器再流向第一水泵;

45、单电池回路c5:第二水泵流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵;

46、电机余热回收回路c6:第三水泵流向三电系统,三电系统再流向三通电子水阀第一阀口,三通电子水阀第一阀口再流向三通电子水阀第二阀口,三通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第二阀口,六通电子水阀第二阀口再流向六通电子水阀第一阀口,六通电子水阀第一阀口再流向第二电池冷却器,第二电池冷却器再流向第三水泵;

47、电池与乘员舱串联路c7:第三水泵流向水冷冷凝器,水冷冷凝器再流向ptc热敏电阻,ptc热敏电阻再流向暖风芯体,暖风芯体再流向六通电子水阀第四阀口,六通电子水阀第四阀口再流向六通电子水阀第五阀口,六通电子水阀第五阀口再流向第二水泵,第二水泵再流向第一电池冷却器,第一电池冷却器再流向整车电池,整车电池再流向六通电子水阀第六阀口,六通电子水阀第六阀口再流向六通电子水阀第三阀口,六通电子水阀第三阀口再流向第三水泵。

48、如上所述,本发明提供一种集成式车用热管理系统及其控制方法,具有以下有益效果:本发明可以实现对乘员舱、电池、电机热能的合理利用、精准管理及控制,而且在实现基本功能的基础上增加热泵模式,可在环境温度大于-10℃时不开启wptc加热,降低整车能耗。本发明通过采用六通电子水阀,可减少零部件数量,一个六通电子水阀可替代两个四通水阀;冷却液管路数量及管接口数量减少30%以上;集成模块体积可减少20%;控制系统简化。本发明通过对集成模块及六通电子水阀的使用,能够降低整车热管理系统的故障率,提升系统的使用寿命和安全性。同时,本发明实现零部件的简化,模块化集成布置占用空间小,质量轻;降低了系统成本和系统能耗,提高了系统可靠性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!