铁路货车钩尾框限位引导装置以及铁路货车的制作方法

1.本实用新型属于铁路货车技术领域,尤其涉及一种铁路货车钩尾框限位引导装置以及铁路货车。

背景技术:

2.锻造钩尾框在中国已经广泛应用。锻造钩尾框取代铸造钩尾框后,锻造钩尾框的制造技术日渐成熟,使用寿命直线上升,故障率直线下降,取得了可观的经济效益。

3.在中国,17型锻造钩尾框在70t级、80t级及更大载重的铁路货车上使用,钩尾框在铁路货车的前从板座和后从板座之间运动。

4.随着铁路货车的新材料、新技术的突破,铁路货车的单辆车总重、机车牵引能力及桥梁隧道和轨道承载能力有了很大提升,在节能降耗、提质增效的国家目标下,在专用线上开行 3万吨,甚至4万吨编组列车已经逐步实现。在列车制动与牵引过程中,钩尾框频繁被压缩或拉伸。特别在通过曲线时,压缩或牵引力与货车纵向方向存在夹角,此时压缩或牵引力会产生一个垂直于货车纵向方向的力撞击前从板座和后从板座的侧面,增大了前从板座和后从板座的磨耗。另外,在紧急制动过程中,车钩会受到一个较大的纵向冲击力,造成车钩与钩尾框形成“v”字形夹角,此时该纵向力的垂向分力将会使钩尾框撞击支板而造成支板裂损。

5.前从板座以及后从板座在受到纵向力的同时,承受横向力,将会降低前后从板座与中梁连接部位疲劳寿命,支板裂损将造成车钩低头,引发相邻车辆连挂高度超标而出现脱钩的重大行车安全事故。

6.因此,需对现有技术进行改进。

技术实现要素:

7.针对上述现有技术存在的不足,本实用新型提供一种铁路货车钩尾框限位引导装置以及铁路货车,以解决现有技术中铁路货车在运行过程中钩尾框撞击支板而造成支板裂损的技术问题。

8.本实用新型的技术方案为:

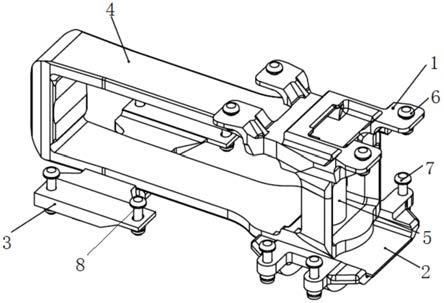

9.一方面,本实用新型提供了一种铁路货车钩尾框限位引导装置,所述钩尾框包括本体以及钩尾销,所述钩尾销沿竖向设置在所述本体的纵向的一侧,其特征在于,所述限位引导装置包括:

10.防跳板,所述防跳板设置在所述本体的纵向的顶部的一侧,所述防跳板的底部的中部设置有导向槽,所述钩尾销的顶部可沿纵向滑动配合地设置在所述导向槽中,所述防跳板的底部的横向的两侧分别设置有沿竖向向下延伸的限位板,所述本体的纵向的顶部一侧滑动配合地设置在两个所述限位板之间;

11.第一托板组成,所述第一托板组成包括第一托板,所述第一托板设置在所述本体的纵向的一侧的底部,所述第一托板的顶部的中部设置有第一引导槽,所述本体的纵向的

底部一侧滑动配合地设置在所述第一引导槽中;

12.第二托板组成,所述第二托板组成包括第二托板,所述第二托板设置在所述本体的纵向的另一侧的底部,所述第二托板的顶部的中部设置有第二引导槽,所述本体的纵向的底部另一侧滑动配合地设置在所述第二引导槽中。

13.进一步地,所述防跳板沿纵向背向所述本体的一侧设置有两个连接板,两个所述连接板之间具有距离,两个所述连接板上均设置有第一连接孔。

14.更进一步地,所述连接板的高度高于所述防跳板的高度,所述连接板和所述防跳板之间通过折弯板过渡连接。

15.进一步地,所述防跳板的底部的横向的两侧均设置用于避开前从板座的缺口。

16.进一步地,所述第一托板组成还包括第一磨耗板,所述第一磨耗板设置在所述本体的纵向的底部一侧和所述第一引导槽之间。

17.进一步地,所述第一引导槽的两个侧壁的顶部具有倒角。

18.进一步地,所述第一托板的横向两侧均间隔设置有两个搭接板,每个所述搭接板均沿横向向外延伸,每个所述搭接板上均设置有第二连接孔。

19.更进一步地,所述第一托板组成还包括加强筋,所述加强筋沿纵向依次间隔设置有两个,所述加强筋和搭接板对应设置,每个所述加强筋的中部固定连接在所述第一托板的底部,每个所述加强筋的两端固定连接在对应的所述搭接板的底部。

20.进一步地,所述第二托板组成还包括第二耐磨板以及固定板,其中:

21.所述第二耐磨板设置在所述本体的纵向的底部另一侧和所述第二引导槽之间;

22.所述固定板沿横向相对设置有两个,每个所述固定板均固定连接在所述第二托板的横向外侧,每个所述固定板上均设置有至少两个第二连接孔。

23.另一方面,本实用新型还提供了一种铁路货车,所述铁路货车包括上述限位引导装置。

24.本实用新型的有益效果是:

25.本实用新型所提供的一种铁路货车,由于其中的铁路货车钩尾框限位引导装置包括防跳板、第一托板组成以及第二托板组成,其中:

26.首先,防跳板设置在本体的纵向的顶部的一侧,防跳板的底部的中部设置有导向槽,钩尾销的顶部可沿纵向滑动配合地设置在导向槽中,既可引导钩尾销前后移动,又可限制钩尾销上下窜动,而防跳板的底部的横向的两侧分别设置有沿竖向向下延伸的限位板,本体的纵向的顶部一侧滑动配合地设置在两个限位板之间,以对钩尾框的本体起到横向限位作用;

27.然后,由于第一托板组成包括第一托板,第一托板设置在本体的纵向的一侧的底部,第一托板的顶部的中部设置有第一引导槽,本体的纵向的底部一侧滑动配合地设置在第一引导槽中,可对钩尾框的本体的纵向一侧起到横向限位作用;

28.最后,由于第二托板组成包括第二托板,第二托板设置在本体的纵向的另一侧的底部,第二托板的顶部的中部设置有第二引导槽,本体的纵向的底部另一侧滑动配合地设置在第二引导槽中,可对钩尾框的本体的纵向另一侧起到横向限位作用。

29.综上所述,本实用新型所提供的铁路货车钩尾框限位引导装置,在铁路货车在运行过程中,可对铁路货车钩尾框进行限制引导,从而可避免解决现有技术中铁路货车在运

1.4和防跳板1之间通过折弯板1.5过渡连接,这样可以为连接板1.4在铁路货车中梁的上盖板上装配提供安装空间。

46.另外,结合图1以及图3,本实施例中,防跳板1的底部的横向的两侧均设置用于避开前从板座的缺口1.3,以避开前从板座,以便防跳板1的顺利安装。

47.图4为图1中的第一托板组成的结构示意图,结合图4,本实施例的第一托板组成2用于限制钩尾框的横向移动,其包括第一托板2.1,第一托板2.1设置在本体4的纵向的一侧的底部,第一托板2.1的顶部的中部设置有第一引导槽2.3,本体4的纵向的底部一侧滑动配合地设置在第一引导槽2.3中,以对钩尾框4的本体的纵向一侧起到横向限位作用。

48.本实施例中,第一托板2.1可以为铸件,材料与性能满足e级钢要求,而第一引导槽2.3 的宽度为以对钩尾框4起到横向限位作用,为了避免与钩尾框4干涉,结合图4,本实施例的第一引导槽2.3的两个侧壁的顶部具有倒角2.6。

49.图5为安装有第一磨耗板的第一托板组成的结构示意图,结合图1、图2以及图5,本实施例的第一托板组成2还包括第一磨耗板2.2,第一磨耗板2.2设置在本体4的纵向的底部一侧和第一引导槽2.3之间,以减少钩尾框4对第一托板2.1的摩擦,提高第一托板2.1的使用寿命。

50.优选地,本实施例的第一磨耗板2.2可为金属磨耗板,具体可以为高锰钢,且硬度须达到3.40hb~410hb,而第一引导槽2.3的安装面要求平面度不大于1mm。

51.结合图4以及图5,本实施例的第一托板2.1的横向两侧均间隔设置有两个搭接板2.4,每个搭接板2.4均沿横向向外延伸,每个搭接板2.4上均设置有第二连接孔,这样就可以通过第二拉铆钉7等连接件将搭接板2.4固定在铁路货车中梁下盖板上,以实现第一托板2.1在铁路货车上的安装。

52.进一步地,为了提高第一托板组成2的强度,结合图4以及图5,本实施例的第一托板组成2还包括加强筋2.5,加强筋2.5沿纵向依次间隔设置有两个,加强筋2.5和搭接板2.4 对应设置,每个加强筋2.4的中部固定连接在第一托板2.1的底部,每个加强筋2.4的两端固定连接在对应的搭接板2.4的底部,达到提高搭接板2.4和第一托板2.1连接强度的目的。

53.图6为本实施例的第二托板组成的结构示意图,结合图1、图2以及图6,本实施例的第二托板组成3也用于限制钩尾框的横向移动,其包括第二托板3.1,第二托板3.1设置在本体 4的纵向的另一侧的底部,第二托板3.1的顶部的中部设置有第二引导槽3.2,本体4的纵向的底部另一侧滑动配合地设置在第二引导槽3.2中,以钩尾框的本体的纵向另一侧起到横向限位作用。

54.图7为安装有第而磨耗板的第二托板组成的结构示意图,结合图1、图2、图6以及图7,本实施例中,第二托板组成3还包括第二耐磨板3.3以及固定板3.4,其中,第二耐磨板3.3 设置在本体4的纵向的底部另一侧和第二引导槽3.2之间,以减少钩尾框4对第二托板3.1的摩擦,提高第二托板3.1的使用寿命,而固定板3.4沿横向相对设置有两个,每个固定板3.4 均固定连接在第二托板3.1的横向外侧,每个固定板3.4上均设置有至少两个第二连接孔,这样就可以通过第三拉铆钉8等连接件将固定板3.4固定在铁路货车中梁下盖板上,以实现第二托板3.1在铁路货车上的安装。

55.本实施例的第二托板3.1也可是一个铸件,其材料与性能满足e级钢要求,第二引导槽 3.2的宽度可以为160mm,对钩尾框4的纵向另一侧起到横向限位作用。

56.优选地,本实施例的第二耐磨板3.3可以为非金属磨耗板,例如不含石棉的高分子材料等,其抗压强度大于10mpa,摩擦阻力小于0.4%,摩擦系数小于0.15,工作温度为

‑

10℃~ 80℃。

57.综上所述,本实施例所提供的铁路货车钩尾框限位引导装置,在铁路货车在运行过程中,可对铁路货车钩尾框进行限制引导,从而可避免解决现有技术中铁路货车在运行过程中钩尾框撞击支板而造成支板裂损的技术问题,具有很好的实用价值。

58.以下所举实施例为本实用新型的较佳实施方式,仅用来方便说明本实用新型,并非对本实用新型作任何形式下的限制,任何所述技术领域中具有通常知识者,若在不脱离本实用新型所提技术特征的范围内,利用本实用新型所揭示技术内容所作出局部更动或修饰的等效实施例,并且未脱离本实用新型的技术特征内容,均仍属于本实用新型技术特征的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1