救援装置和车辆行驶通道的制作方法

本技术涉及一种救援装置,用于车辆的行驶通道的至少一个架高于地下平面上的车道,特别是用于受限于车道的悬浮车辆,其中行驶通道具有至少两个彼此间隔开的导轨梁,救援装置至少部分地设置于两个导轨梁之间。本发明还涉及一种用于车辆的行驶通道。

背景技术:

1、现有技术中,用于地下平面上高架车道的行驶通道的救援装置广为人知,这样的救援装置用于救援和/或疏散在行驶通道的车道上行驶并陷入紧急情况的车辆中的乘客。例如,cn 208897056u提出了一种用于在紧急情况下快速疏散乘客的逃生装置,该逃生装置设置在空轨系统的两个独立车道的两个彼此间隔开的导轨梁之间,该逃生装置作为踏板装置可旋转地安装在两个导轨梁内侧的固定端处,该逃生装置的可动端则借助于锁定组件通过所述导轨梁被锁定在特定旋转角度;如果车辆发生故障,该锁定组件被解锁而逃生装置的可动端则会向下旋转,由于逃生装置在所述导轨梁的两个内侧上具有可旋转设计,因此它在旋转状态下仅能单侧通行。这样的缺点是只能从逃生装置固定端的一侧快速逃离行车道,另外,当踏入空轨系统固定端相反一侧的逃生装置时,有坠落的可能。

2、申请内容

3、本发明的目的是解决现有技术中已知的问题,尤其是提供一种救援装置和一种车辆的行驶通道,其加快了从车道上救援乘客和/或降低了在救援过程中坠落的风险。

4、该目的是通过具有独立权利要求特征的救援装置和车辆的行驶通道而实现。

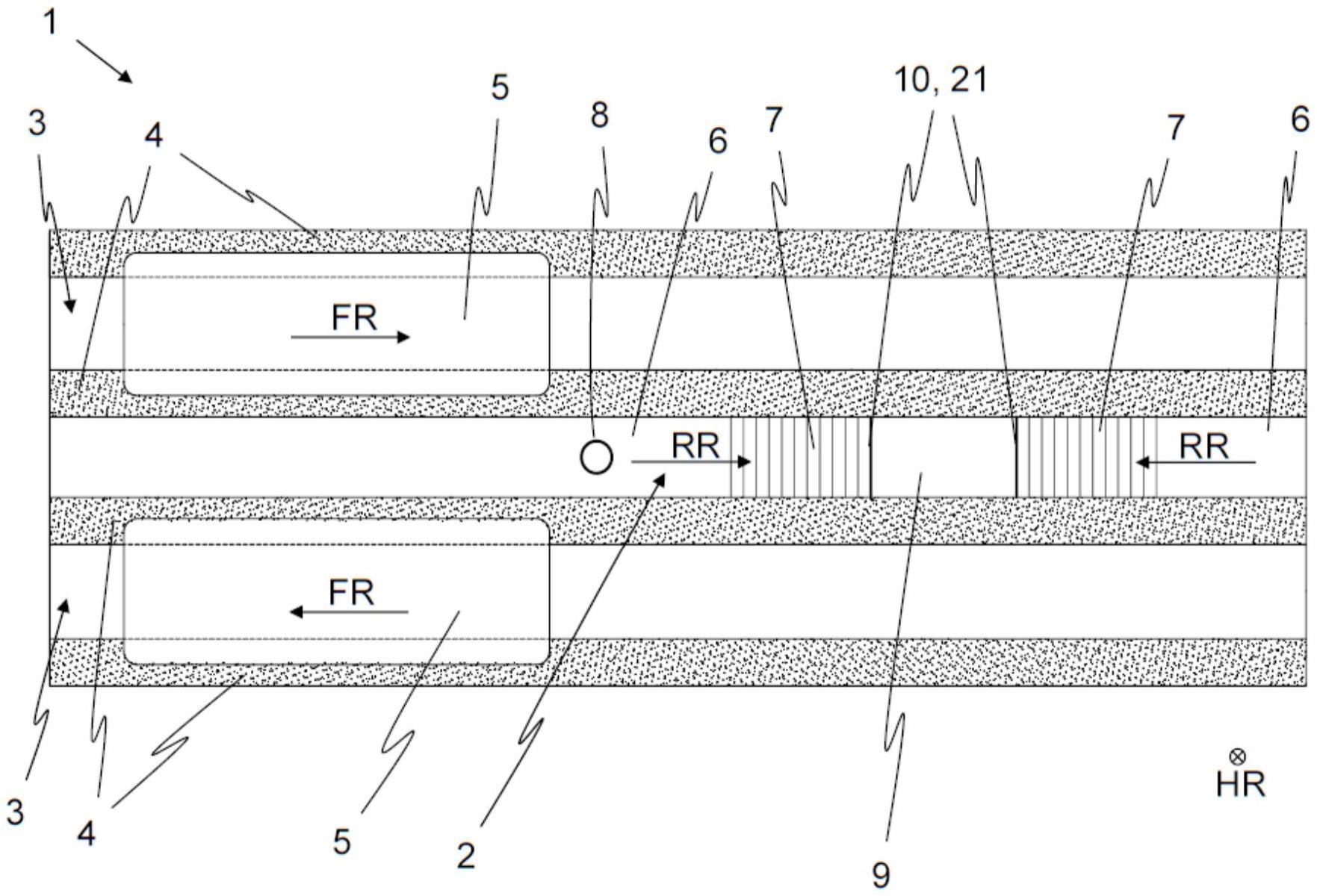

5、本发明提出了一种救援装置,用于车辆的行驶通道的至少一个架高于地下平面上的车道,特别是用于受限于车道的悬浮车辆,例如磁浮车,其中行驶通道具有至少两个彼此间隔开的导轨梁,救援装置至少部分地设置于两个导轨梁之间。

6、“架高”车道在此应理解为,不设置于地下平面上、而是例如通过支撑件,特别是在高度方向上与地下平面间隔开的车道。行驶通道的至少一个车道的设计使得车辆,特别是受限于车道的悬浮车辆,可以在一个行驶方向上移动;例如,如果行驶通道有两条车道,那么这些车道的设计方式通常可使得两辆车向相反的方向移动。

7、每个车道具有至少两个平行间隔开的导轨梁,磁浮车的每个导轨梁上设置有至少一个用于驱动车辆的反应轨、一个用于为车辆传导电流的电力轨和/或一个用于煞停车辆的滑轨,车道的两个平行间隔开的导轨梁有利地通过一个横梁相互连接。

8、根据本发明,救援装置具有两条救援通道,和至少一个设置在救援通道之间并通向地下平面的救援疏散设备,两条救援通道中的至少一条通过至少一个出入装置连接到救援疏散设备。

9、救援通道在此应理解为:沿着至少一条车道被引导从而确保乘客救援和/或逃离车辆的通道;所述救援通道有利地设计为平坦的,从而可以确保乘客可以在同一高度平面从车道上的车辆下车,这有利地确保乘客可以在无额外辅助设备的情况下下车而通向救援通道,因此救援通道可以如高架车道一般与地下平面相隔开来。有利地,救援通道设置在车辆地板高度和/或导轨梁上边缘的高度,藉此确保乘客从车辆下车和/或从导轨梁通往救援通道都可以在同一高度平面上发生;救援疏散设备设置在两条救援通道之间并通向地下平面,以确保乘客能在逃生和/或救援过程中到达地下平面,为此目的,救援疏散设备应至少部分地克服了救援通道与地下平面之间的高度差;救援疏散设备可以是楼梯、梯子或坡道。

10、本发明的救援装置可以在行驶通道上快速、安全地援救乘客,通过利用两条救援通道和设置在所述救援通道之间的至少一个救援疏散设备,可以保证两个不同救援方向上、特别是相反的救援方向上的乘客的救援和/或逃生;至少一个出入装置将所述救援通道中的至少一条连接到救援疏散设备,从而使所述救援通道可以通往该救援疏散设备。这在两条救援通道的救援方向相反的情况下尤为必要。救援方向在此有利地设计为平行于车辆的行驶方向,因此,无论车辆位于何处,乘客都可以通过所述救援通道中的至少一条进入救援疏散设备;此外,设置在救援通道之间并通向地下平面的救援疏散设备可以节省下不必要的成本,因为通过出入装置,一个救援疏散设备可以用于两条救援通道。

11、有利地,出入装置具有两个相对设置的出入疏散设备和/或至少一个出入通道。如果出入装置设计为出入疏散设备,则所述出入疏散设备与救援疏散设备共同克服救援通道与地下平面之间的高度差。在此,所述出入疏散设备可以是楼梯、梯子或坡道;如果出入装置设计为出入通道,则仅能从其中至少一个救援通道进入该救援疏散设备,其设计成基本上与救援通道齐平,以这种方式设计的出入装置可以节省成本和空间并使从救援通道进入该救援疏散设备成为可能。

12、有利地,出入装置设计为双枢轴疏散设备。“双枢轴疏散设备”在此应理解为可以根据需要绕两个枢轴之一旋转的疏散设备;所述枢轴彼此相隔一距离,并且在救援方向上各自形成双枢轴疏散设备的一端;如上所述,藉由出入装置可以确保从两个相向的救援通道进入该救援疏散设备,如果出入装置被设计为具有两个枢轴的双枢轴疏散设备,则它可以绕枢轴之一旋转,从而确保从救援通道进入该救援疏散设备。如果双枢轴疏散设备处于绕两个枢轴之一的枢轴状态,则形成该救援疏散设备,其通往地下平面或中间平台上的另一个枢轴区域;如果双枢轴疏散设备处于非枢轴状态,则两个枢轴固定设置在各相应救援通道的两侧。

13、亦为有利地,救援疏散设备、救援通道和/或出入装置设置于其中一个车道内的两个导轨梁之间,或设置于行驶通道的两个车道之间。如果行驶通道具有车道,则救援装置位于车道内的导轨梁之间;另一方面,如果行驶通道具有彼此相邻设置的两条车道,则救援装置可以设置在一条车道的两条导轨梁之间或者两个相邻车道的相应导轨梁之间;藉由该救援疏散设备、救援通道和/或出入装置的上述设置方式,该救援装置可以尽可能节省空间。

14、此外有利地,一个安全平台设置在所述救援通道之间,特别是设置在通往所述救援通道的平面中。在所述救援通道之间,两个出入疏散设备在高度方向上从至少一条高架车道导向地下平面。安全平台可用于确保车道间区域的安全性,并降低高度方向上乘客的坠落高度;如果安全平台有利地设置在与救援通道相同的平面上并且因此如同救援通道一样在高度方向上与地下平面间隔开,则几乎可以完全避免乘客的坠落;此外,藉由安全平台的上述建构方式可以降低生产成本,因为安全平台与救援通道可以使用相似的设计。

15、有利地,救援疏散设备、救援通道、出入装置和/或安全平台具有特别是栏杆和/或围栏的至少一个防坠组件,藉此可以防止乘客从救援疏散设备、救援通道、出入装置和/或安全平台坠落;另外也可将导轨梁作为防坠组件使用。

16、同样有利地,防坠组件具有一个用于移动、特别是用于折合的铰接头,尤其是用于从一操作位置移动到一安全位置的铰接头。为了防止乘客从救援疏散设备、救援通道、出入装置和/或安全平台跌落,该防坠组件设置于安全位置上,为此目的,该防坠组件延伸于高度方向上;而为了确保车辆的运行,可能需要将该防坠组件移动,尤其是折合到操作位置上。通过铰接头,防坠组件可以很容易地从安全位置移动,尤其是折合到操作位置并再移回或折回。双枢轴疏散设备有利地在所述枢轴上皆具有一防坠组件,其可以通过相应的铰接头被移动,特别是被折合;该铰接头可设置于该枢轴上。

17、有利地,救援疏散设备和出入疏散设备之间设有一个中间平台。所述出入疏散设备借助中间平台与通向地下平面的救援疏散设备连接起来,所述出入疏散设备可以保证乘客快速地被救援和/或逃生。

18、有利地,特别是在救援疏散设备的区域中,救援装置设有一个出入安防设备。该出入安防设备可以确保未经授权的人员无法从地下平面进入,该出入安防设备例如可以是门、大门和/或闸门,双枢轴疏散设备也可以作为出入安防设备。

19、有利地,特别是在该出入安防设备和/或该双枢轴疏散设备的区域中,救援装置设有一个开关装置和/或一个显示设备。在紧急情况下,可以将该救援装置切换到紧急操作模式和/或可以显示该紧急操作模式,例如可以将该出入安防设备以特别是通过打开门、大门和/或闸门的切换方式来保证更快的逃生;显示设备可以例如是警告灯和/或屏幕。

20、附加地或替代地,该防坠组件,特别是防坠组件的铰接头,可以通过该开关装置进行切换和/或移动,藉此该防坠组件可以在紧急情况下从操作位置被移到安全位置上。

21、附加地或替代地,该开关装置可以切换和/或枢轴该双枢轴疏散设备。在此,该双枢轴疏散设备可以以下述方式进行切换:该双枢轴疏散设备绕该更靠近逃生乘客的枢轴进行枢轴,而在另一枢轴区域中设置于其上的防坠组件则通过铰接头被移动到,特别是被折合到该安全位置上,藉此可以确保在其中之一救援通道的乘客可以通过该双枢轴疏散设备沿其救援方向逃生,处于安全位置的防坠组件则可避免在相反的救援通道上发生坠落。

22、亦为有利地,救援疏散设备和/或出入疏散设备被设计成为可拆卸,特别是可枢轴的出入安防设备。在此,救援疏散设备和/或出入疏散设备可以例如通过一枢轴设置于至少一条救援通道上,藉此,可以通过救援疏散设备和/或出入疏散设备防止未经授权人员的进入,并可以省下单独设置出入安防设备的费用。

23、有利地,救援通道的宽度大致等同于救援疏散设备加上出入通道的总宽度。此外,如果救援通道的宽度和/或救援疏散设备加上出入通道的总宽度大致等同于所述导轨梁之间的距离,则为有利,因为救援装置的宽度和/或所述导轨梁之间的距离可以被尽可能有效地利用。

24、有利地,救援疏散设备、救援通道和/或出入装置具有至少1200mm的宽度,特别是具有至少1500mm的宽度,这代表在救援期间可以使用担架运送乘客。

25、此外,本发明还提供了一种行驶通道,用于车辆,特别是用于受限于车道的悬浮车辆。该行驶通道具有至少一个救援装置,该救援装置根据前面的说明设计而成,其中所提到的特征可以单独存在或以任意组合方式存在。

26、以下实施例中描述了本发明的进一步优点。

技术实现思路

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!