一种机车握持机构的制作方法

1.本实用新型涉及机车技术领域,具体涉及一种机车握持机构。

背景技术:

2.目前的汽车、机车通常都会提供驾驶者(移车)或者乘客(乘坐的时候手扶着)之握持机构,如图1-2所示,这些握持机构a4通常为单点位置握持,由于固定点受限于车架空间,固定点一般为两组前端固定点d41对称固定在车体坐垫左右两侧的车架上,后端固定点b43通常为一组或者两组,固定在车机车尾端的车架上,而握持区c42位于前端固定点d41与后端固定点b43之间,又由于机车通常内部空间已经很紧凑,空间狭小,故握持区c42与坐垫之间缝隙较小易受到压迫,导致无法满足所有体形的驾驶者或者乘客,造成取车困扰或者乘车安全问题。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在提供一种机车握持机构,以解决上述存在握持机构的握持空间较小问题,增加更多的握持空间供使用者选择,提高舒适度、机能性以及安全性。

4.为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:

5.一种机车握持机构,所述握持机构与坐垫适应配合,固定在车架上,所述握持机构的开口朝向车前方向,所述握持机构包括至少一组前端固定点、至少一组后端固定点、第一握持区、第二握持区和第三握持区,所述第一握持区、所述第二握持区和所述第三握持区依序连接,所述前端固定点位于第二握持区和第三握持区之间,后端固定点位于所述第一握持区远离所述第二握持区的一侧。

6.上述技术方案,通过设置三个不同握持区域,使得不同位置上的乘客都有更为舒适的区域供以选择握持,同时也更加方便驾驶者移车取车。

7.进一步,所述前端固定点为两组,分别对称设置在所述握持机构上,以实现第二握持区和第三握持区均为对称分布在所述握持机构上的两组,所述前端固定点相比于所述后端固定点更靠近于车前方向。

8.上述技术方案,第二握持区和第三握持区均为两组,且对称分布在所述握持机构上,布局更加合理美观,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验。

9.进一步,所述后端固定点为一组,设置在所述握持机构远离车前方向的一侧的中心位置。

10.上述技术方案,使得两组第一握持区对称分布在所述握持机构上,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验。

11.进一步,所述后端固定点为两组,分别对称设置在所述握持机构上。

12.上述技术方案,进一步提升握持机构的稳定性。

13.进一步,所述前端固定点与后端固定点以锁付或者扣合的方式与车架固定连接,实现握持机构可拆卸于车架,更加易于维护。

14.进一步,所述第三握持区的握持长度范围不低于100mm,以供驾乘者稳定握持。

15.进一步,两组所述第三握持区分别装配在坐垫两侧,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验,另一方面使得驾驶者在机车左右两侧都可以握持第三握持区达到移车目的。

16.进一步,两组所述第三握持区的一端与前端固定点连接,另一端朝车前方向延伸,并逐渐远离所述坐垫,增大了与机车的间隔空隙,更加适用于手型较大的驾驶者移动车辆取车或者乘客乘坐握持。

17.本实用新型具有以下有益效果:

18.(1)通过至少一组前端固定点、至少一组后端固定点将握持机构分成第一握持区、第二握持区和第三握持区共三个不同握持区域,增大了握持区域的空间,使得不同位置上的乘客都有更为舒适的区域供以选择握持,同时也更加方便驾驶者移车取车,提高舒适度、机能性以及安全性。

19.(2)所述第三握持区的握持长度范围不低于100mm,以符合大部分驾乘者手掌的大小,供驾乘者稳定握持。

20.(3)两组所述第三握持区的一端与前端固定点连接,另一端朝车前方向延伸,并逐渐远离所述坐垫,也就是不与机车任何区域接触,更加远离机车,增大了间隔空隙,更加适用于手型较大的驾驶者移动车辆取车或者乘客乘坐握持,进一步提高握持舒适度、机能性以及安全性。

附图说明

21.图1是现有技术的握持机构一个角度下的示意图;

22.图2是现有技术的握持机构另一个角度下的示意图;

23.图3是本实用新型的握持机构的一个角度下的安装示意图;

24.图4是本实用新型的握持机构的另一个角度下的安装示意图;

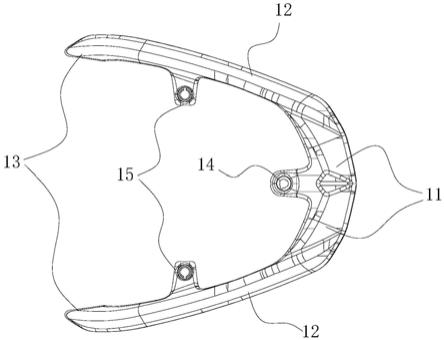

25.图5是本实用新型的握持机构的俯视图;

26.图6是本实用新型的握持机构的另一个角度下的示意图;

27.图7是本实用新型的握持机构的另一个角度下的示意图;

28.图8是本实用新型的握持机构的另一个角度下的示意图。

29.附图标注:

30.1、握持机构;11、第一握持区;12、第二握持区;13、第三握持区;14、后端固定点;15、前端固定点;2、坐垫;3、车架;4、握持机构a;41、后端固定点b;42、握持区c;43、前端固定点d。

具体实施方式

31.为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

32.参阅图3-8所示,作为本实用新型的优选实施例,提供一种机车握持机构1,所述握

持机构1与坐垫2适应配合,固定在车架3上,所述握持机构1的开口朝向车前方向(如图3箭头方向所示),所述握持机构1包括至少一组前端固定点15、至少一组后端固定点14、第一握持区11、第二握持区12和第三握持区13,所述第一握持区11、所述第二握持区12和所述第三握持区13依序连接,所述前端固定点15位于第二握持区12和第三握持区13之间,后端固定点14位于所述第一握持区11远离所述第二握持区12的一侧。

33.上述技术方案,通过至少一组前端固定点15、至少一组后端固定点14将握持机构1分成第一握持区11、第二握持区12和第三握持区13共三个不同握持区域,增大了握持区域的空间,使得不同位置上的乘客都有更为舒适的区域供以选择握持,同时也更加方便驾驶者移车取车,提高舒适度、机能性以及安全性。

34.本实施例,所述前端固定点15为两组,分别对称设置在所述握持机构1上,以实现第二握持区12和第三握持区13均为对称分布在所述握持机构1上的两组,所述前端固定点15相比于所述后端固定点14更靠近于车前方向。

35.上述技术方案,第二握持区12和第三握持区13均为两组,且对称分布在所述握持机构1上,布局更加合理美观且稳定,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验。

36.本实施例,所述后端固定点14为一组,设置在所述握持机构1远离车前方向的一侧的中心位置。

37.上述技术方案,使得两组第一握持区11对称分布在所述握持机构1上,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验。

38.本实施例,所述后端固定点14为两组,分别对称设置在所述握持机构1上。

39.上述技术方案,本实施例提升握持机构1的稳定性。

40.本实施例,所述前端固定点15与后端固定点14以锁付或者扣合的方式与车架3固定连接,实现握持机构1可拆卸于车架3,更加易于维护。

41.本实施例,所述第三握持区13的握持长度范围不低于100mm,以供驾乘者稳定握持。

42.参阅图3-4所示,本实施例,两组所述第三握持区13分别装配在坐垫2两侧,使得乘客左右手握持的距离手感一致,提升了用户使用体验,另一方面使得驾驶者在机车左右两侧都可以握持第三握持区13达到移车目的。

43.本实施例,两组所述第三握持区13的一端与前端固定点15连接,另一端朝车前方向延伸,并逐渐远离所述坐垫2,不与机车任何区域接触,更加远离机车,增大了间隔空隙,更加适用于手型较大的驾驶者移动车辆取车或者乘客乘坐握持,进一步提高舒适度、机能性以及安全性。

44.本实施例的使用流程如下:

45.机车在搭载乘客时候,乘客可以根据自己的手型大小任意选择握持第一握持区11、第二握持区12或第三握持区13,而乘客较多时候则可以根据自己的位置合理选择握持区,更多的握持区使得更多人能够握持握持机构1,保证乘客乘车安全,驾驶者在移车取车时候,也可以根据根据自己的手型大小,任意选择握持第一握持区11、第二握持区12或第三握持区13,提高机车的机能性,方便移车取车。

46.尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应

该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上对本实用新型做出的各种变化,均落入本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1