一种电动避震越野自行车的制作方法

1.本实用新型涉及自行车领域,尤其是一种电动避震越野自行车。

背景技术:

2.传统的电动自行车大多只适合在城市较好的路况骑行,遇到路面不平或坡度稍大的路况就无法骑行,对于部分郊区和乡村的人们来说是个遗憾,因此亟需一款能适应路况不佳的电动避震越野自行车。

3.传统的电动自行车的车架设计大多是只有前轮通过前叉进行避震,而后轮一般都没有避震设计,偶尔有车型的后轮有避震设计,也都是固定避震,后轮架与主车架之间是固定连接的,不是活动连接,特别是遇到乡村土路等路况,就无法达到完全避震的效果,同时会因震动收缩而影响后轮架与主车架之间的稳定性,甚至造成变形扭曲隐患。存在设计不合理、避震效果不理想的客观不足直接影响使用效率和骑行感受。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是科学设计一种电动避震越野自行车,通过创新设计一种一体式镂空后轮架,区别于传统的多连杆后轮架,达到更结实更坚固的有益效果;并将鞍座固定着力于主车架中前部,区别于传统车架的鞍座固定着力于中后部,达到减少震动受力的效果;活动后轮架通过一对弹性避震器与主车架形成活动摇臂避震,避免将后轮的震动力传递到鞍座,使驾乘人员少受后轮震动的影响;实现摇臂避震、结构牢固、坚实耐用的有益效果,体现科学合理、设计精巧的优越性。

5.本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种电动避震越野自行车,包括车架、鞍座、转向系统、脚踏驱动系统、电机驱动系统、避震系统、制动系统、智能控制系统、前轮、后轮、线束;

6.所述车架包括主车架和后轮架;

7.所述鞍座包括座垫和支架;

8.所述转向系统包括一个龙头、一个转向主轴和一个避震前叉;

9.所述脚踏驱动系统包括一对脚踏、大齿盘、小齿盘和链条;

10.所述电机驱动系统包括电池和电机;

11.所述避震系统包括一个所述避震前叉和一个弹性避震器;

12.所述制动系统包括一对操控把手、两根刹车线和一对碟刹器;

13.所述智能控制系统包括中央处理模块和操控模块;

14.所述主车架包括主管和副管,所述主管设置为向前倾斜的“l”字形管,包括前长管、控制器盒、后短管;所述前长管的前端与所述转向主轴固定连接,所述前长管的后端与所述后短管的前端通过所述控制器盒呈直角连接固定;所述副管设置于所述前长管的上方,所述副管的前端与所述转向主轴的上部固定连接,所述副管的下端与所述后短管的后端固定连接;在所述前长管的中部空腔内活动嵌设所述电池,并通过电池盖和电池锁固定;

15.所述后轮架设置为一体式镂空后轮架,所述后轮架的侧面整体呈一个钝角三角形状;所述后轮架的顶角通过所述弹性避震器与所述鞍座的所述支架中的下支架下部经第一连轴活动连接,所述后轮架的两个短边角分别位于所述主车架的所述主管的所述前长管后端两侧,并通过第二连轴活动连接,两个所述后轮架的长边角分别卡设在所述后轮的轮轴两端,与所述后轮固定连接;所述主车架与所述后轮架组成所述车架;

16.所述主车架的下部的所述控制器盒内固定设置一个所述电机和一个所述中央处理模块,所述电机的中轴向两边穿出,向左边穿出与一对所述脚踏的左脚踏臂固定连接联动,向右穿出依次与所述大齿盘、一对所述脚踏的右脚踏臂固定连接联动;

17.所述鞍座的所述支架包括上支架和所述下支架,所述上支架和所述下支架的粗端分别与所述主车架的所述主管的所述前长管中部固定连接,所述上支架和所述下支架的细端分别与所述座垫的底部固定连接,形成所述鞍座;

18.所述龙头整体呈“t”字形,所述龙头的竖杆下端依次穿过所述避震前叉的上端连接块、所述转向主轴、所述避震前叉的下端连接块,并在所述转向主轴内与所述避震前叉同步转动;所述避震前叉的下端卡设在所述前轮的轮轴两端;所述龙头的横杆两端分别固定设置一个所述操控把手;所述操控模块分别设置在两个所述操控把手上;

19.所述小齿盘固定设置于所述后轮右侧的轮轴上,所述后轮架后部的开口腔内;所述链条活动套设于所述大齿盘与所述小齿盘上,形成链传动机构;

20.所述中央处理模块固定设置于所述主车架下部的所述控制器盒的空腔内;

21.所述线束包括若干根数据线和两根刹车线,所述线束的一部分从所述主车架的所述主管一侧固定设置的进线口进入所述主车架的空腔内;所述电机驱动系统和智能控制系统都通过若干所述数据线供电和工作,并可与移动终端预装的app软件无线联动;

22.一对所述碟刹器分别固定设置于所述前轮和所述后轮的轮轴一侧,一对所述操控把手分别通过两根所述刹车线分别控制一对所述碟刹器。

23.所述转向主轴的前端预留设置加装前灯或者标牌的连接器。

24.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

25.本实用新型一种电动避震越野自行车,包括车架、鞍座、转向系统、脚踏驱动系统、电机驱动系统、避震系统、制动系统、智能控制系统、前轮、后轮、线束;通过创新设计一种一体式镂空后轮架,区别于传统的多连杆后轮架,达到更结实更坚固的有益效果;并将鞍座固定着力于主车架中前部,区别于传统车架的鞍座固定着力于中后部,达到减少震动受力的效果;活动后轮架通过一对弹性避震器与主车架形成活动摇臂避震,避免将后轮的震动力传递到鞍座,使驾乘人员少受后轮震动的影响;实现摇臂避震、结构牢固、坚实耐用的有益效果,体现科学合理、设计精巧的优越性;体现科学合理、设计精巧的优越性,具备创新性、创造性、实用性。

附图说明

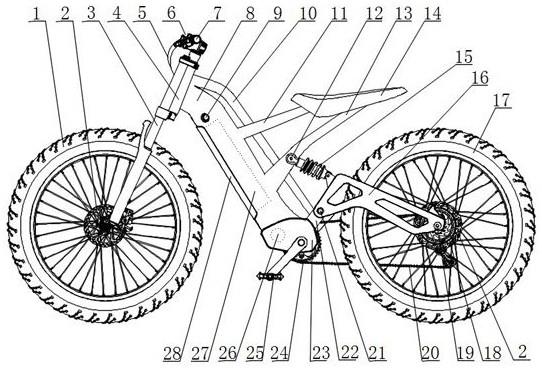

26.图1为本实用新型的整体结构左视示意图;

27.图2为本实用新型的整体结构立体示意图;

28.图3为本实用新型的实施例二的整体结构左视示意图。

具体实施方式

29.以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

30.具体实施例一:

31.在此具体实施例中,如图1、图2所示,一种电动避震越野自行车,包括车架、鞍座、转向系统、脚踏驱动系统、电机驱动系统、避震系统、制动系统、智能控制系统、前轮1、后轮17、线束5;

32.所述车架包括主车架和后轮架16;

33.所述鞍座包括座垫14和支架;

34.所述转向系统包括一个龙头6、一个转向主轴4和一个避震前叉3;

35.所述脚踏驱动系统包括一对脚踏25、大齿盘24、小齿盘18和链条20;

36.所述电机驱动系统包括电池27和电机;

37.所述避震系统包括一个所述避震前叉3和一个弹性避震器15;

38.所述制动系统包括一对操控把手7、两根刹车线和一对碟刹器2;

39.所述智能控制系统包括中央处理模块26和操控模块;

40.所述主车架包括主管和副管10,所述主管设置为向前倾斜的“l”字形管,包括前长管8、控制器盒23、后短管22;所述前长管8的前端与所述转向主轴4固定连接,所述前长管8的后端与所述后短管22的前端通过所述控制器盒23呈直角连接固定;所述副管10设置于所述前长管8的上方,所述副管10的前端与所述转向主轴4的上部固定连接,所述副管10的下端与所述后短管22的后端固定连接;在所述前长管8的中部空腔内活动嵌设所述电池27,并通过电池盖28和电池锁9固定;

41.所述后轮架16设置为一体式镂空后轮架,所述后轮架16的侧面整体呈一个钝角三角形状;所述后轮架16的顶角通过所述弹性避震器15与所述鞍座的所述支架中的下支架13下部经第一连轴12活动连接,所述后轮架16的两个短边角分别位于所述主车架的所述主管的所述前长管8后端两侧,并通过第二连轴21活动连接,两个所述后轮架16的长边角分别卡设在所述后轮17的轮轴两端,与所述后轮17固定连接;所述主车架与所述后轮架16组成所述车架;

42.所述主车架的下部的所述控制器盒23内固定设置一个所述电机和一个所述中央处理模块26,所述电机的中轴向两边穿出,向左边穿出与一对所述脚踏25的左脚踏臂固定连接联动,向右穿出依次与所述大齿盘24、一对所述脚踏25的右脚踏臂固定连接联动;

43.所述鞍座的所述支架包括上支架11和所述下支架13,所述上支架11和所述下支架13的粗端分别与所述主车架的所述主管的所述前长管8中部固定连接,所述上支架11和所述下支架13的细端分别与所述座垫14的底部固定连接,形成所述鞍座;

44.所述龙头6整体呈“t”字形,所述龙头6的竖杆下端依次穿过所述避震前叉3的上端连接块、所述转向主轴4、所述避震前叉3的下端连接块,并在所述转向主轴4内与所述避震前叉3同步转动;所述避震前叉3的下端卡设在所述前轮1的轮轴两端;所述龙头6的横杆两端分别固定设置一个所述操控把手7;所述操控模块分别设置在两个所述操控把手7上;

45.所述小齿盘18固定设置于所述后轮17右侧的轮轴上,所述后轮架16后部的开口腔内;所述链条20活动套设于所述大齿盘24与所述小齿盘18上,形成链传动机构;

46.所述中央处理模块26固定设置于所述主车架下部的所述控制器盒23的空腔内;

47.所述线束5包括若干根数据线和两根刹车线,所述线束5的一部分从所述主车架的所述主管一侧固定设置的进线口进入所述主车架的空腔内;所述电机驱动系统和智能控制系统都通过若干所述数据线供电和工作,并可与移动终端预装的app软件无线联动;

48.一对所述碟刹器2分别固定设置于所述前轮1和所述后轮17的轮轴一侧,一对所述操控把手7分别通过两根所述刹车线分别控制一对所述碟刹器2。

49.具体实施例二:

50.在此具体实施例中,如图3所示,所述转向主轴4的前端预留设置加装前灯29或者标牌的连接器。

51.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

52.本实用新型一种电动避震越野自行车,包括车架、鞍座、转向系统、脚踏驱动系统、电机驱动系统、避震系统、制动系统、智能控制系统、前轮、后轮、线束;通过创新设计一种一体式镂空后轮架,区别于传统的多连杆后轮架,达到更结实更坚固的有益效果;并将鞍座固定着力于主车架中前部,区别于传统车架的鞍座固定着力于中后部,达到减少震动受力的效果;活动后轮架通过一对弹性避震器与主车架形成活动摇臂避震,避免将后轮的震动力传递到鞍座,使驾乘人员少受后轮震动的影响;实现摇臂避震、结构牢固、坚实耐用的有益效果,体现科学合理、设计精巧的优越性;体现科学合理、设计精巧的优越性,具备创新性、创造性、实用性。

53.最后应说明的是:本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明,而并非对本实用新型的实施方式的限定。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具有实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,这里无需也无法对所有的实施方式予以全例。而这些属于本实用新型的实质精神所引申出的显而易见的变化或变动仍属于本实用新型的保护范围,把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1