车体后部结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种车体后部结构。

背景技术:

2.在现有技术中,针对后方碰撞载荷来保护配设在后地板下方的车辆构件的保护性能,研发了各种各样的车体后部结构。

3.举例而言,现有技术文献1公开了一种车体后部结构,其后侧框从后端部向车辆前方延伸至与侧梁的后部再次重叠的位置。然而,在现有技术文献1的车体后部结构中,在将后侧框连接到位于后侧框车宽方向外侧的侧梁(后内面板侧)时,会使后侧框的前端的一侧需要在车宽方向上扩大以进行连接,而这种仅有一部分的宽度需要进行扩大形成的零件在成型上较为困难。

4.[现有技术文献]

[0005]

[专利文献]

[0006]

[专利文献1]日本特开第2020-199842号

技术实现要素:

[0007]

本实用新型提供一种车体后部结构,其具有良好的可靠度且容易制作。

[0008]

本实用新型提供一种车体后部结构。车体后部结构包括:侧梁,设置在车辆的侧面,并沿车辆前后方向延伸;以及后侧框,设置在车辆的侧面,沿车辆前后方向延伸,并位于侧梁的后侧,并与侧梁连接。后侧框包括:后侧框主体,具有缺口部,缺口部位于后侧框主体在车宽方向的外侧的侧表面上;以及补片构件,覆盖后侧框主体的在车宽方向的外侧的侧表面的一部分以封闭缺口部,且补片构件在车宽方向的外侧的边缘位于后侧框主体在车宽方向的外侧的边缘更外侧的位置。

[0009]

在本实用新型的一实施例中,在补片构件的一端设有凸缘,凸缘自补片构件的与后侧框主体重叠的表面的边缘向车宽方向的外侧延伸。

[0010]

在本实用新型的一实施例中,车体后部结构还包括:后内面板,在车辆上下方向上位于后侧框与侧梁的上方,其中在后内面板的下部设有连接部,连接部设置在车辆的侧面,并位于后侧框的前端,且连接部在车辆前后方向上与后侧框与侧梁连接,并在车辆宽度方向上连接后侧框与后内面板,且补片构件的凸缘固定于连接部上。

[0011]

在本实用新型的一实施例中,连接部包括彼此相连的第一连接部与第二连接部,第一连接部沿车辆前后方向延伸,第二连接部相对于第一连接部往车宽方向的外侧延伸,第一连接部沿着车辆前后方向与后侧框主体的侧表面的侧面以及侧梁连接,第二连接部沿着车辆上下方向的一侧与补片构件连接,第二连接部沿着车宽方向的一侧与后内面板连接,且补片构件的凸缘固定于第二连接部靠近后侧框主体的部位。

[0012]

在本实用新型的一实施例中,补片构件的凸缘固定于侧梁上。

[0013]

在本实用新型的一实施例中,缺口部相对于后侧框主体的长度方向在车辆上下方

向倾斜,后侧框主体并在车宽方向的外侧的侧表面上形成倾斜部,且补片构件覆盖并固定于倾斜部上。

[0014]

基于上述,在本实用新型的车体后部结构的后侧框中,能够通过单独设置的补片构件来与后侧框本体进行组合并与其他部件进行连接,且补片构件能被控制为容易成形的形状,因此,在后侧框本体进行组合后能用以取代原本后侧框不易成形的部位,进而能提高整体结构的成形性。并且,通过将补片构件相对于后侧框主体的长度方向在车辆上下方向倾斜地固定于后侧框主体上,当对后侧框施加负荷时,后侧框主体与补片部件之间的间隙可不易破裂,提高了负荷特性,而使车体后部结构具有良好的可靠度。此外,通过后侧框的补片构件连续地固定在侧梁侧(后内面板侧),也可以将载荷从后侧框平稳地传递到侧梁侧(后内面板侧),而使车体后部结构具有良好的可靠度。

[0015]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0016]

图1是依照本实用新型的一实施例的车体后部的立体示意图;

[0017]

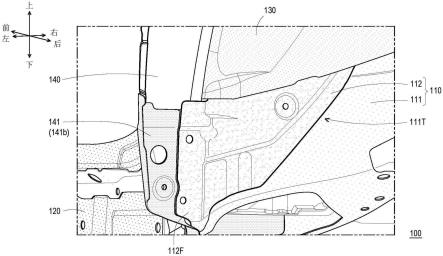

图2是图1所示的局部区域的放大示意图;

[0018]

图3是图1所示的车体后部结构从车体斜后方观看时的立体示意图;

[0019]

图4是图3所示的车体后部结构移去补片构件时的示意图;

[0020]

图5是图4所示的车体后部结构的底视示意图。

[0021]

附图标记说明:

[0022]

100:车体后部结构;

[0023]

110:后侧框;

[0024]

111:后侧框主体;

[0025]

111n:缺口部;

[0026]

111t:倾斜部;

[0027]

112:补片构件;

[0028]

112f:凸缘;

[0029]

120:侧梁;

[0030]

130:后轮罩;

[0031]

140:后内面板;

[0032]

141:连接部;

[0033]

141a:第一连接部;

[0034]

141b:第二连接部;

[0035]

r:区域。

具体实施方式

[0036]

图1是依照本实用新型的一实施例的车体后部的立体示意图;图2是图1所示的局部区域r的放大示意图;图3是图1所示的车体后部结构从车体斜后方观看时的立体示意图;图4是图3所示的车体后部结构移去补片构件时的示意图;图5是图4所示的车体后部结构的

底视示意图。需要说明的是,以下方便起见,如图所示定义车辆的前后方向、左右方向以及上下方向,按照该定义说明各部分的构成。前后方向、左右方向以及上下方向分别相当于车辆的长度方向、车宽方向以及高度方向。在本实施例中,车体后部结构100是指车辆中位于后端附近的车架的部分结构。以下将以图1至图5说明车体后部结构100的具体结构。

[0037]

请参照图1至图3,车体后部结构100包括分别设置于车辆的左右两侧的后侧框110、侧梁120、后轮罩130以及后内面板140。如图1与图2所示,后侧框110与侧梁120设置在车辆的侧面,沿车辆前后方向延伸,且后侧框110位于侧梁120的后侧,并与侧梁120连接。如图3所示,后轮罩130设置在后侧框110的车宽方向外侧。如图1至图3所示,后内面板140用于构成车身后侧部的内壁,并设在后轮罩130的外侧,在车辆的上下方向上位于后侧框110与侧梁120的上方,且后内面板140自与后侧框110与侧梁120的连接处往斜后上方延伸。

[0038]

具体而言,如图3至图5所示,后侧框110包括后侧框主体111以及补片构件112。后侧框主体111具有缺口部111n,缺口部111n位于后侧框主体111在车宽方向的外侧的侧表面上。补片构件112覆盖后侧框主体111的在车宽方向的外侧的侧表面的一部分以封闭缺口部111n,且补片构件112在车宽方向的外侧的边缘位于后侧框主体111在车宽方向的外侧的边缘更外侧的位置。

[0039]

如此,虽然后侧框110在与侧梁120以及后内面板140的连接侧的部分在车宽方向上具有较大的尺寸宽度,但由于车体后部结构100的后侧框110能够通过单独设置的补片构件112来与后侧框110本体进行组合并与其他部件进行连接,且补片构件112能被控制为容易成形的形状,因此,在后侧框110本体进行组合后能用以取代原本后侧框110不易成形的部位,进而能提高整体结构的成形性。

[0040]

举例而言,在本实施例中,补片构件112可形成为l形的轮廓,而可用于与后侧框主体111与车体后部结构100的其他部位进行连接。

[0041]

具体而言,如图2至图5所示,在本实施例中,在后内面板140的下部设有连接部141,连接部141设置在车辆的侧面,并位于后侧框110的前端,且连接部141在车辆前后方向上与后侧框110与侧梁120连接,并在车辆宽度方向上连接后侧框110与后内面板140。进一步而言,连接部141相对于后侧框110更往车宽方向的外侧延伸,且在车宽方向上较后侧框110的外侧的位置对后内面板140与后侧框110进行连接。如图3所示,在本实施例中,在补片构件112的一端设有凸缘112f,凸缘112f自补片构件112的与后侧框主体111重叠的表面的边缘向车宽方向的外侧延伸,且补片构件112的凸缘112f固定于连接部141上。

[0042]

更进一步而言,如图2与图5所示,在本实施例中,连接部141包括彼此相连的第一连接部141a与第二连接部141b,第一连接部141a沿车辆前后方向延伸,第二连接部141b相对于第一连接部141a往车宽方向的外侧延伸,第一连接部141a沿着车辆前后方向与后侧框主体111的侧面与侧梁120连接,第二连接部141b沿着车辆的上下方向的一侧与补片构件112连接,第二连接部141b沿着车宽方向的一侧与后内面板140连接,且补片构件112的凸缘112f固定于第二连接部141b靠近后侧框主体111的部位。

[0043]

如此,由于后侧框110通过l形的补片构件112连续地固定在侧梁120侧(后内面板140侧),因此可以将载荷从后侧框110平稳地传递到侧梁120侧(后内面板140侧),而使车体后部结构100具有良好的可靠度。

[0044]

此外,值得注意的是,前述的实施例虽以补片构件112的凸缘112f固定于连接部

141上为例,但本实用新型不以此为限,在另一实施例中,补片构件112的凸缘112f亦可直接固定于侧梁120上,并再由连接部141连接后侧框110、侧梁120与后内面板140等构件。

[0045]

此外,如图3至图5所示,在本实施例中,缺口部111n相对于后侧框主体111的长度方向在车辆的上下方向倾斜,而于后侧框主体111在车宽方向的外侧的侧表面上形成倾斜部111t,且补片构件112覆盖并固定于倾斜部111t上。如此,当对后侧框110施加负荷时,后侧框主体111与补片部件之间的间隙可不易破裂,提高了负荷特性,而使车体后部结构100具有良好的可靠度。

[0046]

综上所述,在本实用新型的车体后部结构的后侧框中,能够通过单独设置的补片构件来与后侧框本体进行组合并与其他部件进行连接,且补片构件能被控制为容易成形的形状,因此,在后侧框本体进行组合后能用以取代原本后侧框不易成形的部位,进而能提高整体结构的成形性。并且,通过将补片构件相对于后侧框主体的长度方向在车辆的上下方向倾斜地固定于后侧框主体上,当对后侧框施加负荷时,后侧框主体与补片部件之间的间隙可不易破裂,提高了负荷特性,而使车体后部结构具有良好的可靠度。此外,通过后侧框的补片构件连续地固定在侧梁侧(后内面板侧),也可以将载荷从后侧框平稳地传递到侧梁侧(后内面板侧),而使车体后部结构具有良好的可靠度。

[0047]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例的技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1