一种车辆D柱下接头及D柱的制作方法

本申请属于车辆d柱固定结构的,尤其涉及一种车辆d柱下接头及d柱。

背景技术:

1、suv或mpv等车型汽车具有a柱、b柱、c柱和d柱,a柱、b柱、c柱和d柱不仅仅是撑起驾驶舱车顶的金属柱子,在车辆发生翻滚或倾覆的时候,它们能够有效避免驾驶舱被挤压变形,对驾驶舱内的成员有重要的保护作用。

2、在汽车两厢车的车型开发过程,尤其是轴距尺寸较大的suv,车身的扭转模态和扭转刚度性能很难达成相对较好的水平,往往会引发后期的车身或背门异响,d柱的下接头作为影响车身扭转刚度和模态的关键系统部件,其设计的好坏直接影响车身的整体扭转刚度和扭转模态。

3、相关技术中,d柱下接头的扭转模态和扭转刚度的性能较差。

技术实现思路

1、本申请旨在至少能够在一定程度上解决相关技术中d柱下接头的扭转模态和扭转刚度的性能较差的技术问题。为此,本申请提供了一种车辆d柱下接头及d柱。

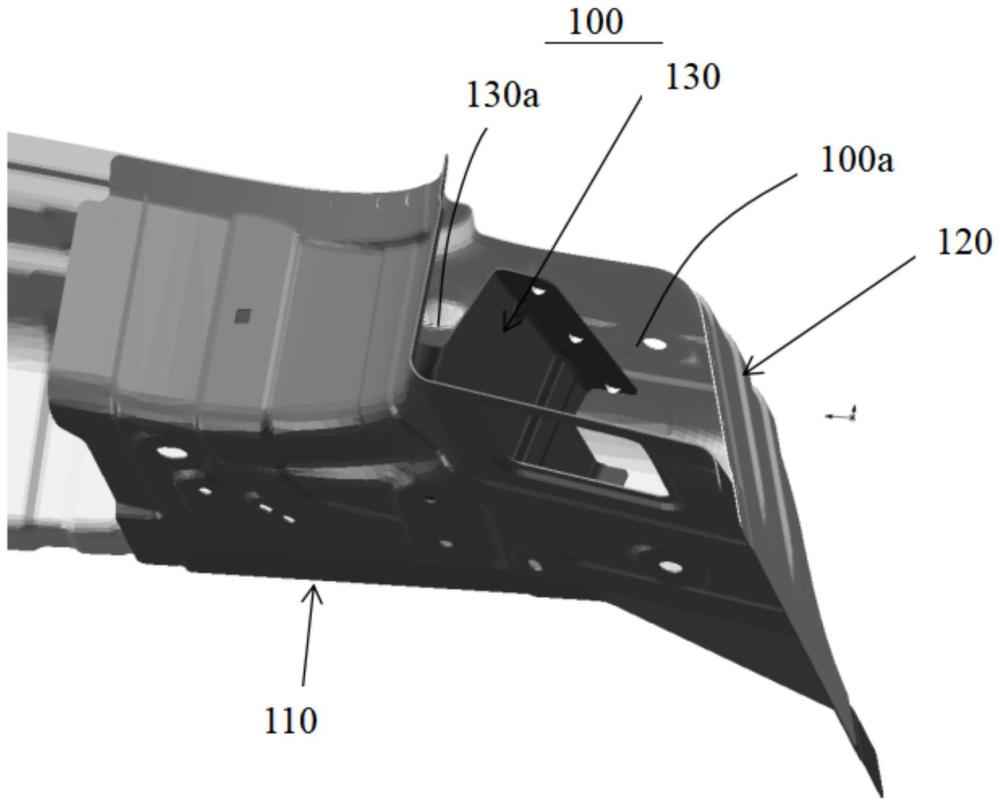

2、第一方面,本申请实施例提供的一种车辆d柱下接头,包括:内板和外板,所述内板和所述外板固定连接且形成有第一腔;加强板,位于所述第一腔内,所述加强板设有第二腔,所述第二腔的开口朝向所述外板设置;其中,所述加强板沿第一方向的两侧与所述外板固定连接;所述加强板沿第二方向的两侧位于内板和所述外板之间,使所述内板与所述外板夹持所述加强板,所述第一方向和所述第二方向呈角度设置;所述加强板朝向所述内板的一侧与所述内板固定连接。

3、在一些实施例中,所述加强板包括第一底壁、第一侧壁、多个第一翻边和多个第二翻边;所述第一底壁和所述第一侧壁固定连接且合围形成所述第二腔;所述第一翻边与所述第一侧壁或所述第一底壁固定连接;所述第二翻边与所述第一侧壁或所述第一底壁固定连接;多个所述第一翻边设置在所述加强板沿第一方向的两侧,与所述外板固定连接;多个所述第二翻边设置在所述加强板沿第二方向的两侧,且位于所述内板和所述外板之间,使所述内板与所述外板夹持所述第二翻边。

4、在一些实施例中,所述外板包括固定连接的第二底壁和第二侧壁;所述内板包括固定连接的第三底壁和第三侧壁;所述第二底壁和所述第三底壁相对设置,所述第二侧壁和所述第三侧壁相对设置;所述第二底壁远离所述第二侧壁的一侧设有第一止口,所述第二侧壁远离所述第二底壁的一侧设有第二止口;所述第三底壁远离所述第三侧壁的一侧设有第三止口,所述第三侧壁远离所述第三底壁的一侧设有第四止口;靠近所述第三底壁的第二翻边设置在所述加强板的第一侧壁上,且位于所述第二止口和第三止口之间,使所述第二止口和所述第三止口夹持所述第二翻边;靠近所述第二底壁的第二翻边设置在所述加强板的第一底壁上,且位于所述第一止口和第四止口之间,使所述第一止口和所述第四止口夹持所述第二翻边。

5、在一些实施例中,所述第二翻边、所述第二止口和所述第三止口三层焊接固定,所述第二翻边、所述第一止口和所述第四止口三层焊接固定。

6、在一些实施例中,多个所述第一翻边均设置在所述加强板的第一侧壁上,一些所述第一翻边与所述第二底壁固定连接,另一些所述第一翻边与所述第二侧壁固定连接。

7、在一些实施例中,所述加强板上设有多个加强筋,多个所述加强筋位于第二腔外。

8、在一些实施例中,部分所述加强筋同时位于所述第一底壁和所述第一侧壁上。

9、在一些实施例中,位于所述第一底壁的所述加强筋朝向所述内板的面为胶接平面,所述胶接平面和所述内板胶接,以使所述加强板朝向所述内板的一侧与所述内板固定连接。

10、在一些实施例中,所述加强板沿第一方向的两侧与所述外板焊接固定。

11、第二方面,本申请实施例还提供的一种d柱,包括d柱本体和上述第一方面所提供的车辆d柱下接头。

12、本发明至少具有以下有益效果:

13、本申请车辆d柱下接头包括内板和外板,内板和外板固定连接且形成了第一腔,在内板和外板的第一腔内设置有加强板,加强板设有第二腔,加强板沿第一方向的两侧和外板固定连接,加强板沿第二方向两侧位于内板和外板支架,且内板和外板夹持加强板,加强板朝向内板的一侧还与内板固定连接。

14、通过加强板沿第一方向的两侧与外板固定连接;通过加强板朝向内板的侧面与内板固定连接;同时,加强板沿第二方向的两侧位于内板、外板之间,被内板和外板夹持固定,使得加强板牢靠的固定在内板和外板上,加强了第一腔的刚度,从而增加了本申请车辆d柱下接头整体的刚度。加强板沿第二方向的两侧位于内板、外板之间、被内板和外板夹持固定,这样设计后,加强板第二方向两侧与内板和外板形成三层结构,将加强板沿第二方向两侧连接在了内板和外板这个整体结构当中,在保证连接牢靠性的同时,有助于力的传递,同时加强了本申请车辆d柱下接头结构整体的刚性。加之加强板上第二腔的设计,第二腔与第一腔形成腔中腔的结构形式,有利于力的分散,使得本申请车辆d柱下接头的扭转模态和扭转刚度得到提高。同时,本申请车辆d柱下接头包括的部件数量少,其结构简单,有助于降低车辆d柱下接头的生产成本。

技术特征:

1.一种车辆d柱下接头,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的车辆d柱下接头,其特征在于,所述加强板(130)包括第一底壁(131)、第一侧壁(132)、多个第一翻边(133)和多个第二翻边(134);所述第一底壁(131)和所述第一侧壁(132)固定连接且合围形成所述第二腔(130a);所述第一翻边(133)与所述第一侧壁(132)或所述第一底壁(131)固定连接;所述第二翻边(134)与所述第一侧壁(132)或所述第一底壁(131)固定连接;

3.根据权利要求2所述的车辆d柱下接头,其特征在于,所述外板(120)包括固定连接的第二底壁(121)和第二侧壁(122);所述内板(110)包括固定连接的第三底壁(111)和第三侧壁(112);所述第二底壁(121)和所述第三底壁(111)相对设置,所述第二侧壁(122)和所述第三侧壁(112)相对设置;

4.根据权利要求3所述的车辆d柱下接头,其特征在于,所述第二翻边(134)、所述第二止口(1221)和所述第三止口(1111)三层焊接固定,所述第二翻边(134)、所述第一止口(1211)和所述第四止口(1121)三层焊接固定。

5.根据权利要求3所述的车辆d柱下接头,其特征在于,多个所述第一翻边(133)均设置在所述加强板(130)的第一侧壁(132)上,一些所述第一翻边(133)与所述第二底壁(121)固定连接,另一些所述第一翻边(133)与所述第二侧壁(122)固定连接。

6.根据权利要求2所述的车辆d柱下接头,其特征在于,所述加强板(130)上设有多个加强筋(135),多个所述加强筋(135)位于第二腔(130a)外。

7.根据权利要求6所述的车辆d柱下接头,其特征在于,部分所述加强筋(135)同时位于所述第一底壁(131)和所述第一侧壁(132)上。

8.根据权利要求7所述的车辆d柱下接头,其特征在于,位于所述第一底壁(131)的所述加强筋(135)朝向所述内板(110)的面为胶接平面(135a),所述胶接平面(135a)和所述内板(110)胶接固定,以使所述加强板(130)朝向所述内板(110)的一侧与所述内板(110)固定连接。

9.根据权利要求1-8中任一项所述的车辆d柱下接头,其特征在于,所述加强板(130)沿第一方向的两侧与所述外板(120)焊接固定。

10.一种d柱,其特征在于,包括d柱本体和权利要求1-9中任一项所述的车辆d柱下接头,所述d柱本体沿其长度方向一侧固定连接在所述车辆d柱下接头上。

技术总结

本申请公开了一种车辆D柱下接头及D柱,属于车辆D柱固定结构的技术领域。本申请车辆D柱下接头包括内板、外板和加强板,内板和外板固定连接且形成有第一腔。加强板位于第一腔内,加强板设有第二腔,第二腔的开口朝向外板设置。加强板沿第一方向的两侧与外板固定连接,加强板沿第二方向的两侧位于内板和外板之间,使内板与外板夹持加强板,第一方向和第二方向呈角度设置。加强板朝向内板的一侧还与内板固定连接。本申请车辆D柱下接头扭转模态和扭转刚度较好,同时,其包括的部件数量少,结构简单,有助于降低车辆D柱下接头的生产成本。

技术研发人员:江想莲,王春伟,石朝亮,谌胜,乔彦

受保护的技术使用者:东风汽车集团股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!