前风窗下横梁和车辆的制作方法

本技术涉及车辆,具体涉及一种前风窗下横梁和车辆。

背景技术:

1、相关技术中,当行人与车辆的前风窗下横梁发生碰撞时,例如,行人的头部与前风窗下横梁发生碰撞时,行人与前风窗下横梁发生碰撞的区域存在应力集中现象,无法将碰撞区域的应力有效分散,导致前风窗下横梁对行人的头部损伤较大,具体表现为头部损伤指标(head injury criterion,hic)超过规定的标准限值,无法满足保护行人的需求,车辆的安全性较差。

技术实现思路

1、本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

2、为此,本实用新型的实施例提出一种前风窗下横梁,以提高对行人的保护效果。

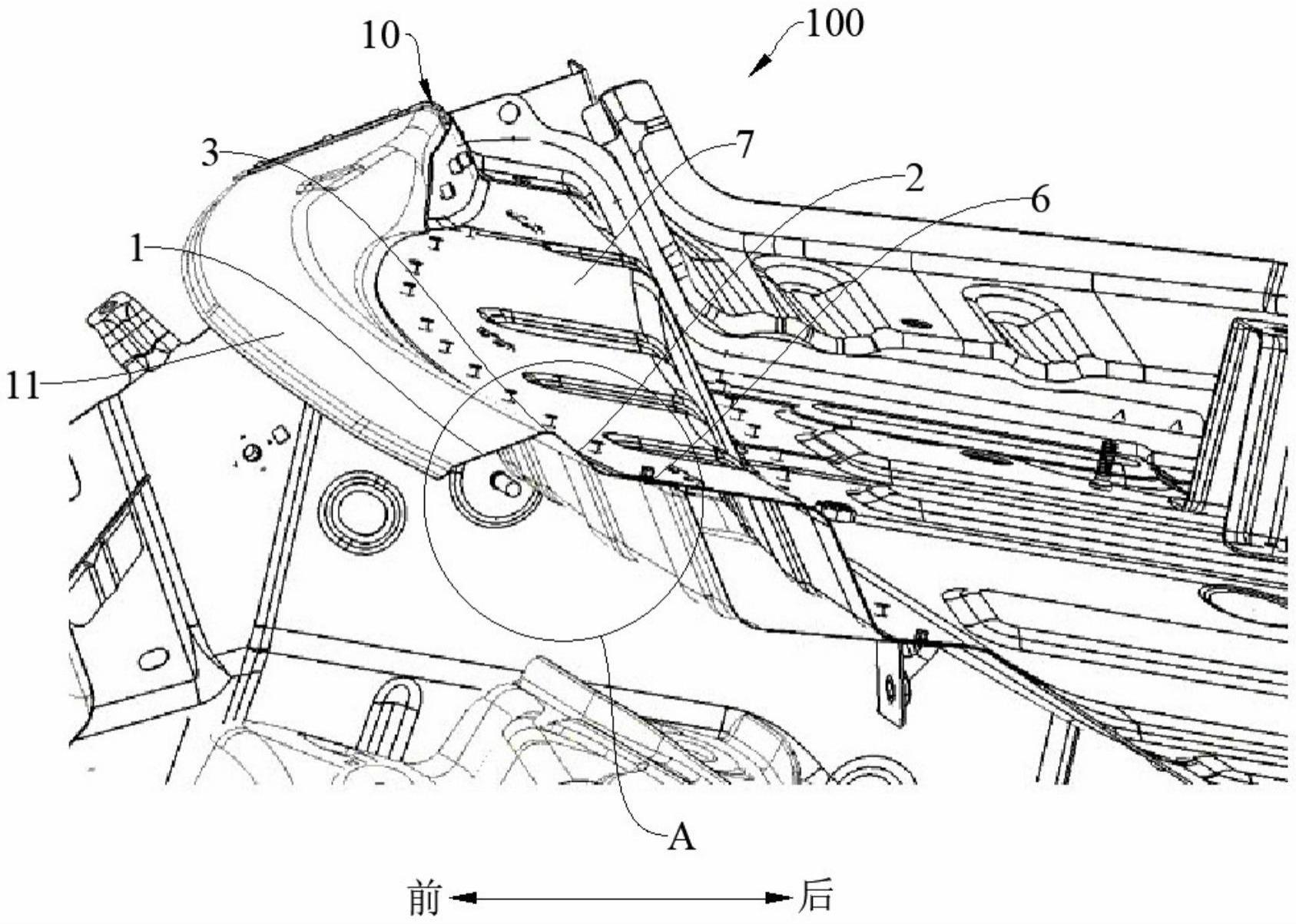

3、本实用新型实施例的前风窗下横梁包括横梁本体,所述横梁本体包括第一板体和第二板体,所述第一板体用于与风窗玻璃连接;所述第二板体与所述第一板体连接,所述第二板体和所述第一板体呈v形布置,所述第一板体和所述第二板体的连接处设有倒角,以便所述第一板体和所述第二板体形成能够变形的压溃区,所述第一板体和所述第二板体之间围成用于容纳所述压溃区的容纳空间。

4、在一些实施例中,所述倒角为圆角。

5、在一些实施例中,所述圆角的半径为7mm~10mm。

6、在一些实施例中,所述第一板体和所述第二板体之间的夹角为钝角。

7、在一些实施例中,所述第一板体和所述第二板体之间的夹角为120°~130°。

8、在一些实施例中,所述第一板体和/或所述第二板体的厚度小于或等于0.65mm。

9、在一些实施例中,所述第一板体的远离所述第二板体的一端与所述第二板体的远离所述第一板体的一端之间的间距为69mm~100mm。

10、在一些实施例中,所述横梁本体还包括第三板体,所述第三板体与所述第二板体连接,所述第三板体与所述第二板体呈v形布置,且所述第三板体和所述第一板体设于所述第二板体的厚度方向的不同侧;所述前风窗下横梁还包括加强板,所述第三板体与所述加强板连接。

11、在一些实施例中,所述横梁本体一体成型。

12、本实用新型的实施例还提出一种车辆。

13、本实用新型实施例的车辆包括上述任一实施例所述的前风窗下横梁。

14、本实用新型实施例的前风窗下横梁,当行人与前风窗下横梁的压溃区发生碰撞时,通过设置在第一板体和第二板体的连接处的倒角,可以有效地实现应力的分散,避免压溃区发生应力集中现象,并通过压溃区发生朝向容纳空间的变形来吸收碰撞能量,实现对行人的保护,从而满足对行人的保护需求。

技术特征:

1.一种前风窗下横梁,其特征在于,包括横梁本体,所述横梁本体包括:

2.根据权利要求1所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述倒角为圆角。

3.根据权利要求2所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述圆角的半径为7mm~10mm。

4.根据权利要求1所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述第一板体和所述第二板体之间的夹角为钝角。

5.根据权利要求4所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述第一板体和所述第二板体之间的夹角为120°~130°。

6.根据权利要求1-5中任一项所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述第一板体和/或所述第二板体的厚度小于或等于0.65mm。

7.根据权利要求1-5中任一项所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述第一板体的远离所述第二板体的一端与所述第二板体的远离所述第一板体的一端之间的间距为69mm~100mm。

8.根据权利要求1-5中任一项所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述横梁本体还包括第三板体,所述第三板体与所述第二板体连接,所述第三板体与所述第二板体呈v形布置,且所述第三板体和所述第一板体设于所述第二板体的厚度方向的不同侧;

9.根据权利要求8所述的前风窗下横梁,其特征在于,所述横梁本体一体成型。

10.一种车辆,其特征在于,包括权利要求1-9中任一项所述的前风窗下横梁。

技术总结

本技术公开了一种前风窗下横梁和车辆,所述前风窗下横梁包括横梁本体,所述横梁本体包括第一板体和第二板体,所述第一板体用于与风窗玻璃连接;所述第二板体与所述第一板体连接,所述第二板体和所述第一板体呈V形布置,所述第一板体和所述第二板体的连接处设有倒角,以便所述第一板体和所述第二板体形成能够变形的压溃区,所述第一板体和所述第二板体之间围成用于容纳所述压溃区的容纳空间。本技术实施例的前风窗下横梁可以满足对行人的保护需求。

技术研发人员:付海鹏,张亚军,张玮

受保护的技术使用者:北京车和家汽车科技有限公司

技术研发日:20230525

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!