筒式水域救生舱的制作方法

1.本发明涉及一种应急救援设备,具体而言,涉及一种水域救生设备。

背景技术:

2.水域救援设备是应对水域灾害及事故的必不可少的装备。近年来,全国范围内洪涝灾害、溺水、城市内涝及交通意外等水域事故逐年增长,严重威胁到人民群众的生命及财产安全。因此,发展水域救援设备是进行水域救援工作的有力保障。目前,国内针对水域救援,配备设备主要以快艇、冲锋舟、水上艇等为主,由于技术较为陈旧且设备功能单一,面对激浪、大风、水草丛生等复杂水域情况时,设备易发生侧翻、倾覆或抛锚等事故,严重威胁到被救人与救援人员的生命安全。

技术实现要素:

3.为了解决背景技术中所提到的技术问题,本发明提供一种筒式水域救生舱,该种救生舱采用空气动力驱动,可在多种水况下正常行驶, 而且还具有防止运行过程中舱体侧翻的功能。可用于城市内涝环境中救援物资、器具的托运送达,落水人员的紧急营救,以及打捞、清污施工等作业,能够有效地进行水上应急救生、打捞、救援物资输送以及勘察等活动。

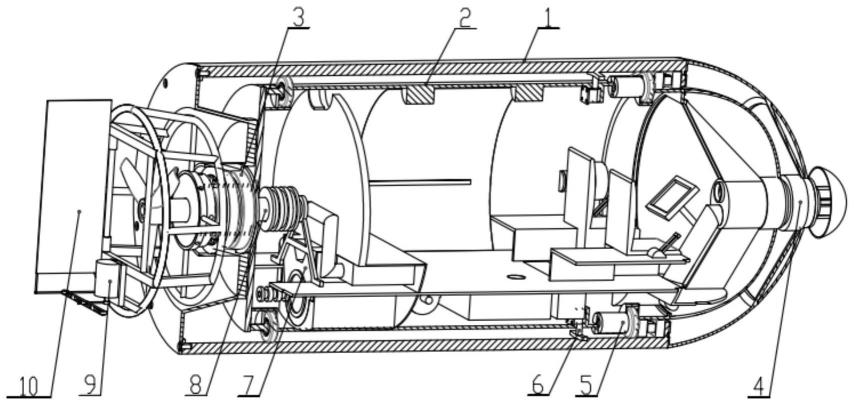

4.本发明的技术方案是:该种筒式水域救生舱。包括舱体、动力系统、平衡系统以及转向系统,其独特之处在于:所述舱体包括外舱1、内舱2、回转总成3以及进气通道4。

5.外舱1与内舱2相互独立且轴线重合;外舱1与内舱2之间同轴且相对自由转动。

6.所述外舱1包括外舱舱身11、外舱窗架12、外窗玻璃13、外舱舱门14以及外舱后盖15;外舱舱身11为圆筒式,用于在水域行驶时减少阻力和配合内舱2同轴转动;外舱舱门14为左右两扇,安装于外舱舱身11中部;外舱后盖15安装在外舱舱身11后端,外舱窗架12连接在外舱舱身11前端,进气通道4安装于外舱窗架12前端,外窗玻璃13安装在外舱窗架12上。

7.所述内舱2包括内舱舱身16、内舱舱门17、内舱窗架18、内窗玻璃19、制动开关20、控制中心21、照明装置22、隔板23、排气口24、内舱后盖25、微型抽水泵26、乘客座位27、驾驶座位28以及舱身推力轴承29;内舱舱身16为圆筒式,可在外舱内同轴转动;内舱舱门17为左右两扇,安装于内舱舱身16中部,内舱后盖25安装在内舱舱身16后端,内舱窗架18连接在内舱舱身16前端,内窗玻璃19安装在内舱窗架18上,舱身推力轴承29设置在内舱与外舱之间,用于将轴向动力传递给外舱和保证内舱外舱之间可以同轴转动。

8.所述内舱经由隔板23分成相互独立的乘客舱空间与动力舱空间;排气口24设置在隔板23上,用于将乘客舱空间所产生的废气排至动力舱空间;动力舱空间连接排气管道44可将废气排出;制动开关20、控制中心21、照明装置22、微型抽水泵26、乘客座位27以及驾驶座位28设置于所述乘客舱空间内;输出总成(7)和传动总成(8)设置于所述动力舱空间内。

9.所述回转总成包括外舱推力轴承33、外舱轴承挡圈34、外舱圆柱滚子轴承35、内舱

推力轴承36、内舱轴承挡圈37、内舱圆柱滚子轴承38以及端盖39;所述回转总成中的轴承与轴承挡圈均为成组安装,并对称布置。

10.所述外舱推力轴承33与外舱圆柱滚子轴承35之间由外舱轴承挡圈34隔开,安装于外舱后盖15与内舱后盖25之间;所述外舱推力轴承33用于承受传动轴40传递给内舱2的轴向推力,外舱推力轴承33用于将轴向推力传递给外舱1;所述外舱圆柱滚子轴承35用于承受径向载荷,以保证外舱1与内舱2之间同轴自由转动。

11.所述内舱推力轴承36与内舱圆柱滚子轴承38之间由内舱轴承挡圈37隔开,安装于内舱后盖25与传动轴40之间;所述内舱推力轴承36用于承受传动轴40传递的轴向推力,并将轴向推力传递给内舱2;所述内舱圆柱滚子轴承38用于承受径向载荷,以保证传动轴40自由转动及传递发动机输出的动力;所述端盖39配合传动轴40、外舱后盖15、内舱后盖25成为一体,以保证回转总成运行时传动轴可稳定输出动力。

12.所述进气通道4包括进气口30、挡水盖31以及进气口轴承32;进气口30安装于内舱窗架18上,并设置进气口轴承32,以使得进气口30相对内舱窗架18可自由转动,挡水盖31与进气口连接,以使得行驶过程中溅起的水花无法进入通道。

13.所述动力系统包括动力输出总成7与传动总成8。

14.所述动力输出总成7包括发动机进气管道41、发动机42、电瓶43、油箱44、排气管道45、排气管固定架46以及排气管轴承47;所述动力输出总成7用于为救生舱提供动力。

15.所述传动总成8包括从动带轮48、主动带轮49、传动轴40以及空气螺旋桨50;所述主动带轮49安装在发动机输出轴上,从动带轮48安装在传动轴40舱内一端,皮带轮59连接主动带轮与从动带轮,空气螺旋桨50安装在传动轴舱外一端;发动机启动后,皮带轮59将动力通过主动带轮49传递给至从动带轮48,从动轮48带动传动轴40转动,传动轴40带动空气螺旋桨50运转;空气螺旋桨50产生空气动力,推动航行。

16.所述平衡系统包括扶正轮组5与制动机构6。

17.所述扶正轮组5包括扶正轮51和驱动电机52;所述扶正轮安装于内舱舱身16外侧,分前后两端安装,每端安装4个,环绕舱身一周,保证内舱2与外舱1轴线重合;位于内舱舱身后端的扶正轮无驱动电机驱动,可自由转动,位于内舱舱身前端的扶正轮由驱动电机52驱动,通过控制驱动电机转向来改变扶正轮转动方向;扶正轮组5与外舱舱身11相内切,以保证外舱1与内舱2在轴线重合的同时,内舱2可在扶正轮51与驱动电机52共同作用下沿外舱舱身内壁转动。

18.所述驱动电机52由控制中心21控制;控制中心21内置有自适应控制程序,用于控制驱动电机52正向和反向转动,以使得内舱2实时处于平衡状态。

19.所述制动机构6包括推杆电机53与制动块54,制动块54安装在推杆电机53的推进杆上,推杆电机53由制动开关20控制,当救援舱正常运行时,为保证舱体运行平稳,通过制动开关20控制推杆电机53推动制动块54,使制动块54与外舱舱身11内壁接触,产生接触摩擦而起到制动的作用,达到内舱与外舱相对静止的目的,保证舱体运行平稳。

20.所述转向系统包括换向机构9和导流板10。

21.所述换向机构9包括防护架55、转向电机56、主动换向杆57以及从动换向杆58;防护架55安装在回转总成3中的端盖39上,可与内舱2同步转动,导流板10安装在防护架55上,可进行左右自由摆动,转向电机56安装在防护网下方,由控制中心21控制其转动及变换转

向,主动换向杆57连接转向电机56,从动换向杆58的中间连接主动换向杆57前端,从动换向杆58两端连接导流板10;转向电机带动换向杆,使导流板向与舱体转向方向相同的方向摆动,改变空气流动的方向,使救生舱运动方向改变。

22.本发明具有如下有益效果:首先,该种筒式水域救生舱其舱体采用内外两舱设计,内舱用于承载人员与物品,外舱用于防水与航行,并且内外两舱相互独立,可防止外舱涉水后水进入内舱,确保人员安全;其次,内外两舱在回转总成的作用下可同轴自由转动,在平衡系统的辅助下,内舱可根据自身重心,进行自适应调整来保证平衡,确保外舱翻滚时内舱不会侧翻;此外,该种筒式水域救生舱的动力系统根据空气动力学原理,采用空气螺旋桨提供空气动力推动舱体前进,使该救生舱可在各种水况正常航行。该种筒式水域救生舱可用于城市内涝环境中救援物资、器具的托运送达,落水人员的紧急营救,以及打捞、清污施工等作业。能够有效地进行水上应急救生、打捞、救援物资输送以及勘察等活动。

23.附图说明:图1所示为本发明的整体结构视图;图2是本发明中所涉及的外舱结构视图;图3是本发明中所涉及的内舱结构视图;图4是本发明中所涉及的进气通道结构视图;图5是本发明中所涉及的回转总成结构视图;图6是本发明中所涉及的内舱回转结构视图;图7是本发明中所涉及的动力系统结构视图;图8是本发明中所涉及的排气管道结构视图;图9是本发明中所涉及的动力输出结构视图;图10是本发明中所涉及的平衡系统结构视图;图11是本发明中所涉及的转向系统结构视图;图中1-外舱;2-内舱;3-回转总成;4-进气通道;5-扶正轮组;6-制动机构;7-动力输出总成;8-传动总成;9-换向机构;10-导流板;11-外舱舱身;12-外舱窗架;13-外窗玻璃;14-外舱舱门;15-外舱后盖;16-内舱舱身;17-内舱舱门;18-内舱窗架;19-内窗玻璃;20-制动开关;21-控制中心;22-照明装置;23-隔板;24-排气口;25-内舱后盖;26-微型抽水泵;27-乘客座位;28-驾驶座位;29-舱体推力轴承;30-进气口;31-挡水盖;32-进气口轴承;33-外舱推力轴承;34-外舱轴承挡圈;35-外舱圆柱滚子轴承;36-内舱推力轴承;37-内舱轴承挡圈;38-内舱圆柱滚子轴承;39-端盖;40-传动轴;41-发动机进气管道;42-发动机;43-电瓶;44-油箱;45-排气管道;46-排气管固定架;47-排气管轴承;48-从动带轮;49-主动带轮;50-空气螺旋桨;51-扶正轮;52-驱动电机;53-推杆电机;54-制动块;55-防护架;56-转向电机;57-主动换向杆;58-从动换向杆;59-皮带。

24.具体实施方式:下面结合附图对本发明作进一步说明:由图1至图6所示,该发明中所述舱体包括外舱1、内舱2、回转总成3、进气通道4。

25.所述外舱1由外舱舱身11、外舱窗架12、外窗玻璃13、外舱舱门14、外舱后盖15组成;外舱舱门14为左右两扇,安装于外舱舱身11中部,外舱后盖15安装在外舱舱身11后端,外舱窗架12连接在外舱舱身11前端,进气通道4安装于外舱窗架12前端,外窗玻璃13安装在

外舱窗架12上;外舱为该装置与水域直接接触部分,起到隔水以及保证装置稳定航行的作用。

26.所述内舱2由内舱舱身16,内舱舱门17、内舱窗架18、内窗玻璃19、制动开关20、控制中心21、照明装置22、隔板23、排气口24、内舱后盖25、微型抽水泵26、乘客座位27、驾驶座位28、舱身推力轴承29组成;内舱舱门17为左右两扇,安装于内舱舱身16中部,内舱后盖25安装在内舱舱身16后端,内舱窗架18连接在内舱舱身16前端,内窗玻璃19安装在内舱窗架18上;所述内舱分为相互独立的乘客舱与动力舱,由隔板23分开,隔板上设有排气口24,可将乘客舱所产生的废气排至动力舱,再从动力舱经排气管道44排出;所述乘客舱包含有制动开关20、控制中心21、照明装置22、微型抽水泵26、乘客座位27以及驾驶座位28;所述动力舱主要设置动力系统;所述舱身推力轴承主要承载轴向载荷,设置在内舱与外舱之间,将轴向动力传递给外舱,同时保证内舱外舱之间可以同轴转动;所述制动开关控制制动机构,必要时可使内舱与外舱相对静止,保证航行的稳定性;所述照明装置为乘客舱提供可视环境;所述微型抽水泵可及时将进入舱内的水排出,保证设备正常运转和舱内人员安全。

27.所述外舱与内舱均采用筒式结构,保证内舱可在外舱内部无阻碍转动,圆筒式外形还可减小设备在航行中的阻力。

28.所述进气通道4由进气口30、挡水盖31、进气口轴承32组成;进气口30同轴安装在内舱窗架18中间,并采用进气口轴承32配合,保证进气口30与内舱窗架18可以同轴转动;进气口轴承可采用圆锥滚子轴承、深沟球轴承、止推轴承等可同时承受轴向与径向载荷的轴承;进气口30另一端与外舱1中的外舱窗架12连接,外舱窗架12起到轴向固定进气口30的作用;同时所述进气通道将一部分空气通过发动机进气管道供发动机使用,另一部分通向内舱,保证舱内空气流通。

29.所述回转总成3由外舱推力轴承33、外舱轴承挡圈34、外舱圆柱滚子轴承35、内舱推力轴承36、内舱轴承挡圈37、内舱圆柱滚子轴承38、端盖39组成;其中所述轴承与轴承挡圈均成对使用,并采用对称形式布置。

30.如图5所示,外舱推力轴承33与外舱圆柱滚子轴承35之间由外舱轴承挡圈34隔开,安装于外舱后盖15与内舱后盖25之间;所述外舱推力轴承33主要承受传动轴40传递给内舱2的轴向推力,外舱推力轴承33再将轴向推力传递给外舱1,使整个设备沿推进方向前进;所述外舱圆柱滚子轴承35主要承受径向载荷,保证外舱1与内舱2之间同轴自由转动。

31.如图6所示,所述内舱推力轴承36与内舱圆柱滚子轴承38之间由内舱轴承挡圈37隔开,安装于内舱后盖25与传动轴40之间;所述内舱推力轴承36主要承受传动轴40传递的轴向推力,并将轴向推力传递给内舱2;所述内舱圆柱滚子轴承38主要承受径向载荷,保证传动轴40自由转动,传递发动机输出的动力;所述端盖39配合传动轴40、外舱后盖15、内舱后盖25,使其成为一体,保证回转总成正常运行,传动轴可稳定输出动力。

32.所述外舱1与内舱2相互独立且轴线重合,通过进气通道4与回转总成5的配合,使内舱1与外舱2之间同轴相对自由转动。

33.如图7所示,所述动力系统包括动力输出总成7与传动总成8;所述动力输出总成7由发动机进气管道41、发动机42、电瓶43、油箱44、排气管道45、排气管固定架46、排气管轴承47组成;其中所述发动机进气管道41将进气通道4中的空气输入到发动机42中,发动机42启动后所排废气通过排气管道45排出。

34.如图8所示,所述排气管道通过排气管固定架46固定,并穿过空心传动轴,传动轴40与排气管道之间采用排气管轴承47配合,排气管轴承47为内孔轴承,轴承内圈与排气管道间隙配合,轴承外圈通过固定销与传动轴固定;轴承可采用圆锥滚子轴承、深沟球轴承、止推轴承等可同时承受轴向与径向载荷的轴承,使传动轴40转动时排气管道保持稳定;所述电瓶43为整个舱体提供电力,油箱44为发动机42提供充足的燃料。

35.如图9所示,所述传动总成8由传动轴40、从动带轮48、主动带轮49、皮带轮59、空气螺旋桨50组成;其中所述主动带轮49安装在发动机输出轴上,从动带轮48安装在传动轴40舱内一端,皮带轮59连接主动带轮与从动带轮,空气螺旋桨50安装在传动轴舱外一端;发动机启动后,皮带轮59将动力通过主动带轮49传递给至从动带轮48,从动轮48带动传动轴40转动,传动轴40带动空气螺旋桨50运转;根据空气动力学原理,空气螺旋桨50产生空气动力,推动设备航行,同时空气螺旋桨50工作时螺旋桨后方会产生负压,加速舱内空气流动与废气排出。

36.如图10所示,所述平衡系统包括扶正轮组5与制动机构6;其中所述扶正轮组5由扶正轮51、驱动电机52组成;扶正轮安装于内舱舱身16外侧,分前后两端安装,每端安装4个,相隔90度,环绕舱身一周,保证内舱2与外舱1轴线重合;其中后端扶正轮无驱动电机驱动,可自由转动,前端扶正轮由驱动电机52驱动,通过控制驱动电机转向来改变扶正轮转动方向;扶正轮组5内切外舱舱身11,保证外舱1与内舱2其轴线重合的同时,使内舱2可在扶正轮51与驱动电机52共同作用下沿外舱舱身内壁转动。

37.所述驱动电机52由控制中心21操纵,为保证内舱2一直处于平衡状态,在自适应的控制下,控制中心21操纵驱动电机52正向和反向转动,从而时刻保证内舱2处于平衡状态,不会发生翻转;同时由于内舱外舱可自由转动,当无操作中心控制时,内舱其重心作用也可使内舱在舱身发生侧翻时及时回归平衡,保证内部人员安全。

38.所述制动机构6由推杆电机53与制动块54组成,制动块54安装在推杆电机53的推进杆上,推杆电机53由制动开关20控制,当救援舱正常运行时,为保证舱体运行平稳,通过制动开关20控制推杆电机53推动制动块54,使制动块54与外舱舱身11内壁接触,产生接触摩擦而起到制动的作用,达到内舱与外舱相对静止的目的,保证舱体运行平稳。

39.如图11所示,所述转向系统包括包括换向机构9和导流板10。

40.所述换向机构9由防护架55、转向电机56、主动换向杆57、从动换向杆58组成;所述防护架55安装在回转总成3中的端盖39上,可与内舱2同步转动,导流板10成对布置在防护架55左右两侧,可进行左右自由摆动,转向电机56安装在防护网下方,由控制中心21控制其转动,主动换向杆57连接转向电机56,从动换向杆58的中间连接主动换向杆57前端,两端连接导流板10。当救生舱需要转向时,驾驶员操纵控制中心控制转向电机旋转方向,转向电机带动换向杆,使导流板向与舱体转向方向相同的方向摆动,改变空气助推方向,达到转向的目的。

41.本种筒式水域救生舱的工作过程如下:当水况正常,风浪激流较小时,启动发动机后,开启制动开关,使制动块摩擦外舱舱体内壁,外舱与内舱固定无法转动,空气螺旋桨产生推力,导流板调整航向,筒式水域救生舱正常行驶。

42.当水况复杂,且风浪较大,舱体易发生侧翻的状况时,关闭制动开关,内舱与外舱

由于回转中心的作用可同轴自由转动;同时自适应控制系统检测翻滚角度并将处理信息发送至扶正轮组中的驱动电机,驱动电机启动并驱动扶正轮转动,扶正轮与外舱内壁摩擦产生驱动力,使内舱相对于外舱转动,从而恢复到平衡位置,内舱平衡后控制系统控制驱动电机停止转动。外舱与内舱在回转总成与平衡系统的共同作用下,可确保设备正常运行,保证舱内人员安全。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1