舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑的制作方法

1.本实用新型涉及一种舰船附体的技术领域,尤其涉及一种舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑。

背景技术:

2.与常规双桨船相比,双尾鳍船型具有船身效率高的优点,在两栖舰船、内河船中使用广泛。但是双尾鳍船型具有尾部伴流大且均匀度差、尾鳍横向和垂向刚度弱、尾鳍易振动的缺点,很大程度上影响了螺旋桨、轴系性能以及双尾鳍的结构寿命。为了充分利用双尾鳍船型船身效率高的优点,并有效控制双尾鳍振动带来的不利影响,常采用在双尾鳍末端增加斜撑结构的方式,将双尾鳍末端和斜撑结构与船体结构刚固连接,以提高尾鳍结构刚度并降低其振动。当前船舶行业内关于双尾鳍末端斜撑的设计普遍借用尾轴架的设计方法,有两方面的典型特点,一是按船底板处的流线角设计斜撑横截面中心线角,二是不同水线高度处的斜撑横截面中心线角相同。对于尾部曲面较为平坦的非双尾鳍船型,不同水线高度处的流线角差异较小,采用该方法设计的尾轴架对阻力、尾伴流场的影响较小。

3.但对于双尾鳍船型,不同水线高度处的尾鳍形状差异大、引起的流线角差异大,如果仍然采用所述尾轴架的设计方法设计双尾鳍末端斜撑,将船底板处的流线角作为斜撑在不同水线高度处的横截面中心线角,且保持为同一数值,将极易导致部分水线高度处的斜撑横截面与前方来流攻角过大,引起斜撑内外侧压力差大,极易产生空泡,导致斜撑周围流场混乱,自身阻力明显增大,尾伴流场均匀度明显降低,甚至导致螺旋桨空泡性能恶化。因此,亟待提供一种舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑及其设计方法,综合考虑双尾鳍船型不同水线高度处流线角的差异,根据不同水线高度处流线角设计斜撑横截面中心线角,尽可能做到与不同水线高度处来流攻角均为零,将斜撑自身阻力控制至可接受范围。

4.舰船双尾鳍末端斜撑设计存在的主要技术问题是如何确定斜撑横截面中心线角,尽可能做到与不同水线高度处来流攻角均为零,大幅降低斜撑自身阻力和对尾伴流场的影响。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种新的舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,根据不同水线高度处流线角设计斜撑横截面中心线角,与不同水线高度处来流攻角均接近零,可大幅降低斜撑自身阻力和对尾伴流场的影响。

6.为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

7.一种舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,包括双尾鳍、扭曲斜撑,双尾鳍末端与船底板上方的纵向强结构位置之间分别连接扭曲斜撑,扭曲斜撑中轴线与尾鳍中心线之间具有一个侧斜角,扭曲斜撑中轴线与尾轴中心线之间具有一个纵倾角,形成双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,且不同水线高度处的扭曲斜撑横截面中心线与各水线高度处来流之间的攻角均接近于零,能最大程度降低斜撑对周围流场的干扰作用,从而具有更好的自身减阻效果。

8.进一步,所述扭曲斜撑横截面的厚度为0.35d,面积为0.45d2,其中d为斜撑与尾鳍连接处的尾轴直径。

9.进一步,所述扭曲斜撑中轴线与尾鳍中心线之间的最小侧斜角不小于50

°

。

10.进一步,所述扭曲斜撑中轴线与尾轴中心线之间的最小纵倾角不小于60

°

。

11.进一步,所述扭曲斜撑不同水线高度处的斜撑横截面中心线角不是同一数值,且不同水线高度处的斜撑横截面中心线角与斜撑前来流流线角基本一致,不同水线高度处的来流攻角接近于零,从而降低扭曲斜撑对周围流场的扰动作用,降低扭曲斜撑自身阻力和对尾伴流场的影响。

12.本实用新型采用上述技术方案,与现有技术相比,具有的有益效果是:

13.本实用新型的舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,在确保斜撑自身结构强度和尾鳍减振需求的同时,斜撑与各水线高度处的来流攻角接近为零,可最大程度降低斜撑对周围流场的干扰作用,有效降低斜撑自身阻力和对尾伴流场的影响。

附图说明

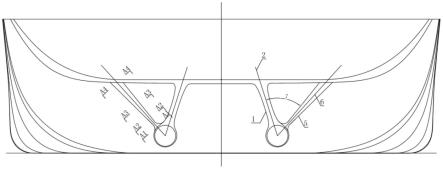

14.图1是本实用新型的双尾鳍船型尾部部分线形尾视图;

15.图2是本实用新型的双尾鳍船型尾部部分线形侧视图;

16.图3是本实用新型的双尾鳍船型尾部部分线形俯视图;

17.图4是图1中与船底板连接处斜撑的a4-a4横截面;

18.图5是图1中1.25r处斜撑的a3-a3横截面;

19.图6是图1中0.7r处斜撑的a2-a2横截面;

20.图7是图1中与尾鳍连接处a1-a1斜撑横截面;

21.图8是本实用新型的斜撑前的来流流线示意图;

22.附图标记为:1-双尾鳍;2-尾鳍中心线;3-尾轴中心线;4-尾轴直径d;5

‑ꢀ

双尾鳍末端斜撑;6-斜撑中轴线;7-侧斜角α;8-纵倾角β;9-斜撑横截面; 10-斜撑横截面最小厚度;11-斜撑横截面最小面积;12-斜撑横截面中心线;13;斜撑横截面中心线角θ;14-斜撑前来流流线;15-斜撑前来流流线角;16-攻角γ;17-螺旋桨半径r;18-过尾轴中心线的垂直面;a1-与尾鳍连接处斜撑横截面;a2-0.7r处斜撑横截面;a3-1.25r处斜撑横截面;a4-与船底板连接处斜撑横截面。

具体实施方式

23.下面通过具体实施例对本实用新型进行详细和具体的介绍,以使更好的理解本实用新型,但是下述实施例并不限制本实用新型范围。

24.如图1至图8所示,本实施提供一种舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,包括双尾鳍1、扭曲斜撑,双尾鳍1末端与船底板上方的纵向强结构位置之间分别连接扭曲斜撑,扭曲斜撑中轴线与尾鳍中心线之间具有一个侧斜角,扭曲斜撑中轴线与尾轴中心线之间具有一个纵倾角,形成双尾鳍末端减阻扭曲斜撑,且不同水线高度处的扭曲斜撑横截面中心线与各水线高度处来流之间的攻角均接近于零,能最大程度降低扭曲斜撑对周围流场的干扰作用,具有更好的自身减阻效果。

25.优选地,扭曲斜撑横截面的厚度为0.35d,面积为0.45d2,其中d为斜撑与尾鳍连接

处的尾轴直径。

26.优选地,扭曲斜撑中轴线与尾鳍中心线之间的最小侧斜角不小于50

°

。

27.优选地,所述扭曲斜撑中轴线与尾轴中心线之间的最小纵倾角不小于60

°

。

28.优选地,扭曲斜撑不同水线高度处的斜撑横截面中心线角不是同一数值,且不同水线高度处的斜撑横截面中心线角与斜撑前来流流线角基本一致,不同水线高度处的来流攻角接近于零,从而降低扭曲斜撑对周围流场的扰动作用,降低扭曲斜撑自身阻力和对尾伴流场的影响。

29.本实施提供一种舰船双尾鳍末端减阻扭曲斜撑及其设计方法,如图1-8所示,具体包括如下步骤:

30.步骤s1:在三维几何软件中,完成双尾鳍船型的几何建模(如图1,2,3所示,不包括尾鳍斜撑),作为方案0;

31.步骤s2:采用流体力学软件,根据设计航速设置来流速度,获得舰船阻力和不同水线高度处的斜撑前来流流线14和斜撑前来流流线角15(如图5所示);

32.步骤s3:如图4至图7所示,参考中国船级社《钢制海船入级规范》结构篇中对尾轴架的相关要求,确定斜撑横截面的厚度10为0.35d和面积11为 0.45d2,其中d为斜撑与尾鳍连接处的尾轴直径4;

33.步骤s4:如图4至图7所示,根据所述厚度10、面积11,选择对称流线形的naca0018作为斜撑横截面8的几何形状;

34.步骤s5:如图1所示,斜撑中轴线6与尾鳍中心线2之间的最小侧斜角α为50

°

;在所述最小侧斜角α范围内,根据尾鳍外侧、斜撑上端附近船底板上方的纵向强结构位置,确定斜撑中轴线6与尾鳍中心线2之间的侧斜角7为60

°

;

35.步骤s6:如图2所示,斜撑中轴线6与尾轴中心线3之间的最小纵倾角β不小于60

°

;在所述最小纵倾角β范围内,根据尾鳍外侧、斜撑上端附近船底板上方的横向强结构位置,确定斜撑中轴线6与尾轴中心线3之间的纵倾角8 为70

°

;

36.步骤s7:如图1,2所示,沿所述的侧斜角7和纵倾角8,从双尾鳍末端外侧出发,拉伸所述的斜撑横截面9至船底板,确定整个斜撑的几何形状,从而确定斜撑长度,其中拉伸线即为斜撑中轴线6;

37.步骤s8:绕斜撑中轴线6,左舷逆时针、右舷顺时针旋转不同水线高度处的斜撑横截面9至所述的不同水线高度处的斜撑前来流流线角15,并将斜撑外轮廓光滑过渡,获得扭曲斜撑;

38.步骤s9:在三维几何软件中,完成所述扭曲斜撑的几何建模;将所述的斜撑几何形状按所述的侧斜角7和纵倾角8,安装在双尾鳍末端和所述的船底板结构强构架位置,作为方案1;

39.步骤s10:采用结构有限元软件,校核斜撑自身结构强度和双尾鳍刚度,确保斜撑自身结构强度和双尾鳍刚度、振动在可接受范围内;

40.步骤s11:采用流体力学软件,根据设计航速设置来流速度,获得舰船阻力和斜撑前来流流线14;方案1与方案0的阻力差,即为扭曲斜撑自身的阻力;

41.步骤s12:考虑到扭曲斜撑的加工方便性,提取所述方案1中4处水线高度处的斜撑前来流流线角15,包括:斜撑与尾鳍的连接处(a1)、0.7r(a2)、 1.25r(a3)、斜撑与船底板的

连接处(a4),其中r为螺旋桨半径17,分别作为 4处水线高度处的斜撑横截面中心线角13,绕斜撑中轴线旋转,并将斜撑外轮廓光滑过渡,获得新的扭曲斜撑方案,作为方案2;重复步骤s10,确保方案2 的斜撑自身结构强度和双尾鳍刚度;重复步骤s11,获得方案2的斜撑阻力;

42.步骤s13:对比方案1和方案2的斜撑阻力,取斜撑阻力小的方案为新方案;

43.步骤s14:重复步骤s12、s13,直至筛选出阻力最小的扭曲斜撑方案。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1