两相凝结增压推进装置的制作方法

本发明是关于海洋平台动力领域,特别是关于一种两相凝结增压推进装置。

背景技术:

1、常见的海洋平台动力推进系统包含螺旋桨推进装置、发配电装置、电力变换装置等复杂的动力转换装置及辅助系统,存在体积占比达、振动噪声大、可靠性低等诸多问题,尤其是在高速航行工况,螺旋桨由于汽蚀等现象存在,效率显著下降,安全可靠性受到极大威胁,限制了海洋平台有效负载、机动性、噪声、可靠性等核心性能指标的提升。开发具有高功率密度、高可靠性、低噪声的新型动力系统,是研制新一代先进水下航行器的必然要求。

2、英国pursuit marine drive ltd.公司率先提出气液凝结增压推进器的概念设计,利用高压蒸汽引射低压过冷水,将蒸汽潜热转变为压力能以实现增压,达到推进的目的,实现了将蒸汽潜热直接转换为推进动能的新型水下推进方式。一方面摆脱了水下航行器对螺旋桨的依赖,减少大量的机械传动部件;另一方面,气液凝结增压推进的噪声频谱呈随机性,可以消除因螺旋桨空化而产生的特征线谱噪声对其隐身性的影响。相对于传统螺旋桨推进技术,新型气液凝结增压推进技术具有结构简单、功率密度高、噪声低可靠性高等诸多优点。

3、然而实际运行过程中,蒸汽与水直接接触冷凝过程过于剧烈,过快传热传质速率导致大量潜热未能及时转化为推进动能,另一方面也给调控预留时间带来极大挑战,导致该推进方式存在效率低、可控性差等缺陷,限制了其进一步推广应用。而现有不凝气掺混结构不凝气从环形空腔高速喷入混合腔室,严重阻隔了蒸汽与过冷水的接触冷凝,需携带不凝气含量大,造成混合腔室所需空间增大,蒸汽-过冷水接触不充分等问题。故如何通过合理的蒸汽-不凝气掺混、优化喷气结构成为提升装置紧凑性、推进效率、可控性的关键。

4、公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种两相凝结增压推进装置,可显著降低蒸汽-水直接接触冷凝能质传递速率,增加了调控能力,提升了装置推进效率,且提升了装置安全可靠性。

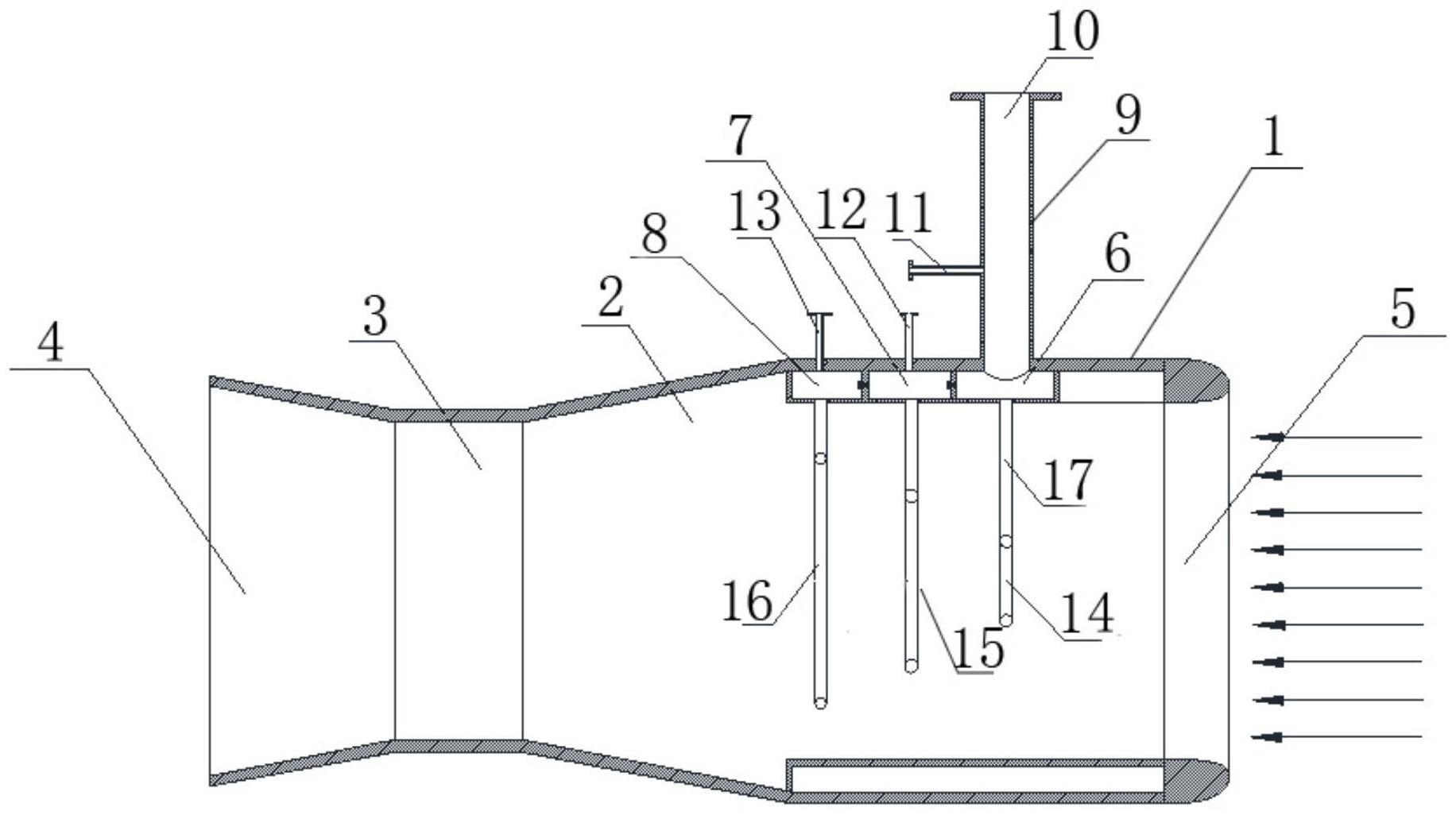

2、为实现上述目的,本发明提供了一种两相凝结增压推进装置,包括包括依次连接的进口段、混合增压段、喉管段和扩张段.其中,进口段远离混合增压段的一端具有冷水入口,进口段内设置有依次连通的第一气箱、第二气箱和第三气箱。其中,进口段的顶部具有开口,高压蒸汽管路的一端竖直通过开口与第一气箱相连通,高压蒸汽管路的另一端具有蒸汽入口,且高压蒸汽管路中部开设有第一不凝气入口。其中,第一气箱上开设有第一出气口,第二气箱上开设有第二不凝气入口和第二出气口,且第三气箱上开设有第三不凝气入口和第三出气口。其中,进口段内还设有第一环状进气机构、第二环状进气机构和第三环状进气机构,且第一环状进气机构的进气口与第一出气口相连接,第二环状进气机构的进气口与第二出气口相连接,第三环状进气机构的进气口与第三出气口相连接。其中,第一不凝气通过第一不凝气入口进入高压蒸汽管路与蒸汽进行预混,从而形成低含量不凝气的第一高压混合气体。其中,一部分高压混合气体通过第一气箱和第一环状进气机构进入混合增压段,且另一部高压混合气体通过第一气箱进入第二气箱和第三气箱。其中,第二不凝气通过第二不凝气入口进入第二气箱,并与第二气箱内的第一高压混合气体进行混合,从而形成第二高压混合气体,一部分第二高压混合气体通过第二环状进气机构进入混合增压段,且另一部分第二高压混合气体进入第三气箱。其中,第三不凝气通过第三不凝气入口进入第三气箱,并与第三气箱内的第二高压混合气体进行混合,从而形成第三高压混合气体,且第三高压混合气体通过第三环状进气机构进入混合增压段。其中,冷水入口用以供冷水进入混合增压段,且第一高压混合气体、第二高压混合气体及第三高压混合气体在混合增压段与冷水进行充分接触冷凝,从而产生推力,进而使接触冷凝后的流体进入喉管段进行整流,且整流后进入扩张段后流出。

3、在本发明的一实施方式中,第一出气口开设于第一气箱的底部上,第二不凝气入口开设于第二气箱的顶部上,并穿出进口段,且第二出气口开设于第二气箱的底部上。

4、在本发明的一实施方式中,第三不凝气入口开设于第三气箱的顶部上,并穿出进口段,且第三出气口开设于第三气箱的底部上。

5、在本发明的一实施方式中,第一气箱、第二气箱和第三气箱均固定设置在进口段的顶部上,且第一气箱、第二气箱和第三气箱是沿冷水流动方向依次设置的。

6、在本发明的一实施方式中,第三高压混合气体的不凝气含率大于第二高压混合气体的不凝气含率,第二高压混合气体的不凝气含率大于第一高压混合气体的不凝气含率,且不凝气含率为0.5%至15%。

7、在本发明的一实施方式中,第一气箱与第二气箱的连接处和第二气箱和第三气箱的连接处均设置有单向阀。

8、在本发明的一实施方式中,第一环状进气机构、第二环状进气机构和第三环状进气机构内均设置有超声速喷嘴,且超声速喷嘴用以将第一高压混合气体、第二高压混合气体和第三高压混合气体加速至超声状态,并喷入至混合增压段中与冷水进行充分接触冷凝。

9、在本发明的一实施方式中,第一环状进气机构、第二环状进气机构和第三环状进气机构上均开设有多个喷射孔,超声速喷嘴朝向多个喷射孔,多个喷射孔均朝向混合增压段,且多个喷射孔之间间隔大于等于4倍喷射孔的直径。

10、在本发明的一实施方式中,第一环状进气机构、第二环状进气机构和第三环状进气机构上的多个喷射孔布置呈上疏下密布置。

11、在本发明的一实施方式中,第一环状进气机构、第二环状进气机构和第三环状进气机构之间相隔大于等于喷射孔直径的25倍。

12、与现有技术相比,根据本发明的两相凝结增压推进装置,添加有限不凝气与蒸汽预混,可显著降低蒸汽-水直接接触冷凝能质传递速率,增加了调控能力,提升装置推进效率,同时避免了传统不凝气掺混方式引起的阻隔蒸汽-过冷水接触、不凝气消耗量大等问题;同时压力波动较小,提升了装置安全可靠性;采用多层环状进气结构可使高压混合气与环境水充分接触,充分释放蒸汽潜热转化为推力,提升了推进装置的推力与效率。

技术特征:

1.一种两相凝结增压推进装置,其特征在于,包括依次连接的进口段、混合增压段、喉管段和扩张段;

2.如权利要求2所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一出气口开设于所述第一气箱的底部上,所述第二不凝气入口开设于所述第二气箱的顶部上,并穿出所述进口段,且所述第二出气口开设于所述第二气箱的底部上。

3.如权利要求2所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第三不凝气入口开设于所述第三气箱的顶部上,并穿出所述进口段,且所述第三出气口开设于所述第三气箱的底部上。

4.如权利要求3所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一气箱、所述第二气箱和所述第三气箱均固定设置在所述进口段的顶部上,且所述第一气箱、所述第二气箱和所述第三气箱是沿冷水流动方向依次设置的。

5.如权利要求1所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第三高压混合气体的不凝气含率大于所述第二高压混合气体的不凝气含率,所述第二高压混合气体的不凝气含率大于所述第一高压混合气体的不凝气含率,且不凝气含率为0.5%至15%。

6.如权利要求1所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一气箱与所述第二气箱的连接处和所述第二气箱和所述第三气箱的连接处均设置有单向阀。

7.如权利要求1所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一环状进气机构、所述第二环状进气机构和所述第三环状进气机构内均设置有超声速喷嘴,且所述超声速喷嘴用以将所述第一高压混合气体、所述第二高压混合气体和所述第三高压混合气体加速至超声状态,并喷入至所述混合增压段中与所述冷水进行充分接触冷凝。

8.如权利要求7所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一环状进气机构、所述第二环状进气机构和所述第三环状进气机构上均开设有多个喷射孔,所述超声速喷嘴朝向所述多个喷射孔,所述多个喷射孔均朝向所述混合增压段,且所述多个喷射孔之间间隔大于等于4倍所述喷射孔的直径。

9.如权利要求8所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一环状进气机构、所述第二环状进气机构和所述第三环状进气机构上的多个喷射孔布置呈上疏下密布置。

10.如权利要求9所述的两相凝结增压推进装置,其特征在于,所述第一环状进气机构、所述第二环状进气机构和所述第三环状进气机构之间相隔大于等于所述喷射孔直径的25倍。

技术总结

本发明公开了一种两相凝结增压推进装置,包括包括依次连接的进口段、混合增压段、喉管段和扩张段。其中,进口段远离混合增压段的一端具有冷水入口,进口段内设置有依次连通的第一气箱、第二气箱和第三气箱。其中,进口段的顶部具有开口,高压蒸汽管路的一端竖直通过开口与第一气箱相连通,高压蒸汽管路的另一端具有蒸汽入口,高压蒸汽管路中部开设有第一不凝气入口。第一气箱上开设有第一出气口,第二气箱上开设有第二不凝气入口和第二出气口,第三气箱上开设有第三不凝气入口和第三出气口。借此,本发明的两相凝结增压推进装置,可显著降低蒸汽‑水直接接触冷凝能质传递速率,增加了调控能力,提升了装置推进效率,且提升了装置安全可靠性。

技术研发人员:肖颀,邹振海,苟金澜,李邦明,王苇,柯志武,柯汉兵,刘子平,李勇,徐广展

受保护的技术使用者:中国船舶集团有限公司第七一九研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!