一种船舶进坞支撑系统及进坞方法与流程

本申请涉及船舶建造相关,尤其涉及一种船舶进坞支撑系统及进坞方法。

背景技术:

1、现有船舶在实际投入应用之后,通常还要求在预订的时间内重新返回船坞,以对船舶特殊部件和区域进行检测和维修,以保障船舶的正常应用,尤其是对于以科考探测研究任务为主的公务科考船,其船体底部还存在较大范围的凸出附体区域,附体区域内所安装的探测设备更需要定期的维护,才能确保船舶科考任务的顺利进行。

2、然而,公务科考船不同于普通商船货船,其底部并没有较大范围的平船底区域,因而在船舶二次进坞时,常规的船舶支撑系统将与公务科考船底部的附体区域直接产生干涉,导致常规的船舶支撑系统无法直接应用,或船舶附体区域的重力等合力无法直接通过现有支撑系统传递至船坞底部,进而导致船体结构的不稳定或出现船体结构的损伤。

3、因此,如何提供一种船舶进坞支撑系统及进坞方法,以服务于带有凸出附体的科考船的二次进坞和检修需求,成为本领域亟需解决的问题。

技术实现思路

1、本申请的目的是提供一种船舶进坞支撑系统及进坞方法,其服务于带有凸出附体的科考船的二次进坞和检修需求。

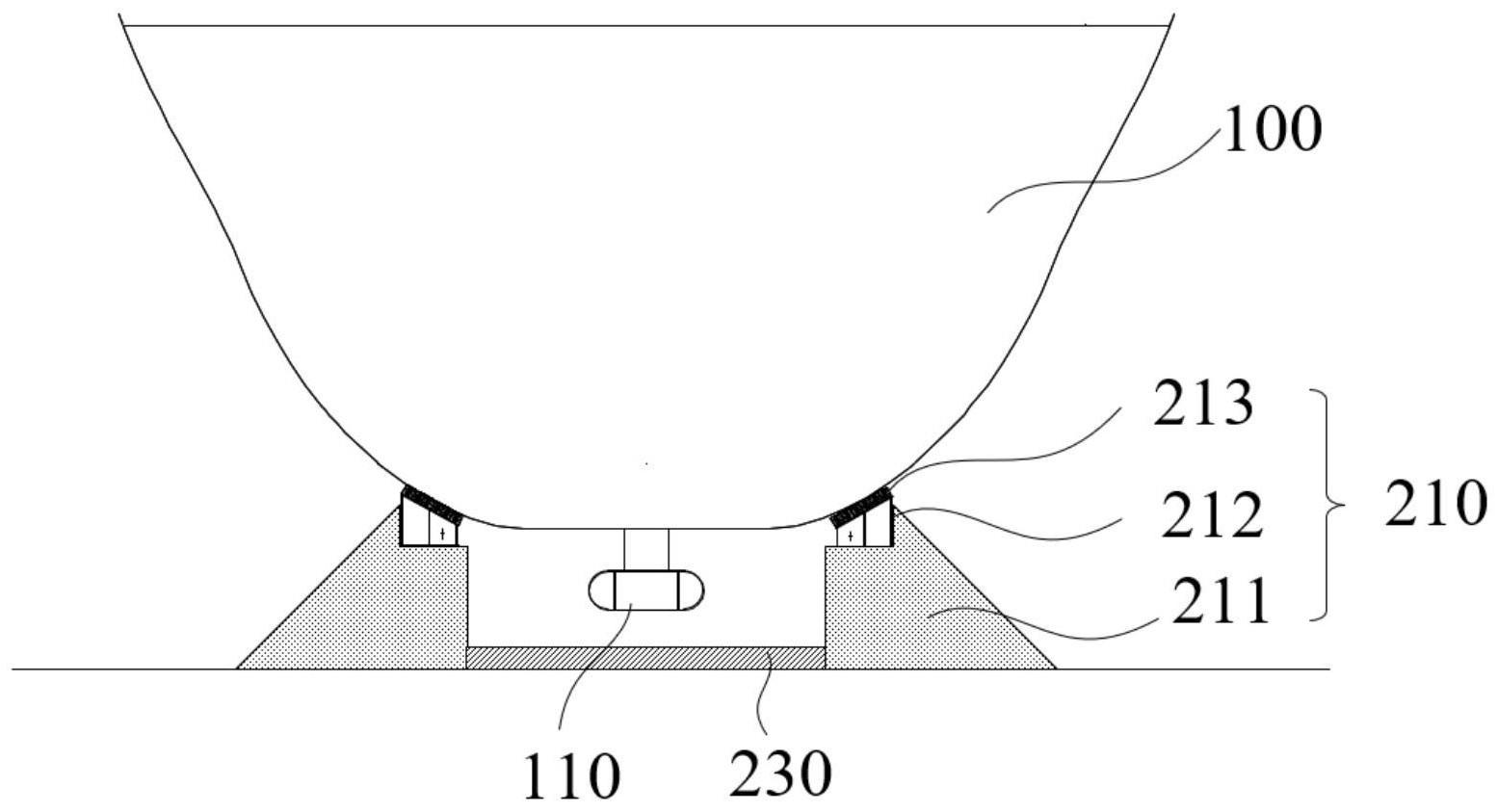

2、第一方面,本申请提供一种船舶进坞支撑系统,设置在船体底部,所述船体的底部设有附体,所述支撑系统包括第一坞墩和第二坞墩,所述第一坞墩设置在所述附体的周侧,形成容纳所述附体的空间;所述第一坞墩包括支墩和边墩,所述边墩与所述船体的外壳相抵接,所述支墩用于支撑所述边墩,并为所述附体区域的所述船体的重力提供底部支撑,所述第二坞墩用于对所述附体之外区域的所述船体的重力提供底部支撑。

3、在一种可能的实施方式中,所述第一坞墩和第二坞墩的数量包括多个,并以所述船体沿长度方向的中心线为轴对称设置。

4、在一种可能的实施方式中,所述支墩以所述船体沿长度方向的中心线为轴对称设置在所述附体的两侧,且对称设置的两个所述支墩之间通过连接工装固定连接,所述附体位于固定连接的两个所述支墩间隙之间。

5、在一种可能的实施方式中,所述支墩包括直角的楔形钢墩,所述楔形钢墩的顶部设有一直角平台,所述边墩设置于所述直角平台之上。

6、在一种可能的实施方式中,所述直角平台包括一水平面和竖直面,所述竖直面与所述楔形钢墩的斜面相连,用于限制所述边墩在所述直角平台上产生水平位移。

7、在一种可能的实施方式中,所述楔形钢墩的斜面与水平面之间的倾斜角度范围介于40°~50°之间。

8、在一种可能的实施方式中,所述边墩包括线型边墩,所述线型边墩与所述船体的接触面与所述船体的外壳线型相适配,用于调整所述线型边墩与所述船体外壳的贴合度。

9、在一种可能的实施方式中,所述线型边墩与所述船体外壳设有支撑垫,所述支撑垫采用木质材料制成。

10、第二方面,本申请提供了一种船舶进坞方法,包括如下步骤:

11、步骤1),于船坞内绘制中心线和肋位线,并根据船体结构预先于船坞底部布置支撑系统;

12、步骤2),打开坞门,采用正进或倒进的方式,将船体移动至船坞内的预设位置,船体在所述预设位置的底部投影与所述支撑系统的设置位置相对应;

13、步骤3),向船坞外部排水,使船体在船坞内的高度持续降低,直至船体的底部与所述支撑系统相抵接,并将船体完全支撑;

14、其中,所述支撑系统包括采用上述任意一中实施方式所述的支撑系统。

15、在一种可能的实施方式中,所述步骤3)具体包括:

16、步骤3.1),向船坞外部排水,使船体在船坞内的高度持续降低,直至船体底部与所述支撑系统的顶部距离预设高度时,停止向船坞外部排水;

17、步骤3.2),利用激光经纬仪对船体的位置精度进行复测和调整,直至船体的底部投影与所述支撑系统的设置位置相对应;

18、步骤3.3),继续向船坞外部排水,直至船体的底部与所述支撑系统相抵接,并将船体重力完全支撑。

19、与现有技术相比,本申请的有益效果至少如下:

20、本申请提供了一种船舶进坞支撑系统及进坞方法,该支撑系统设置在船体底部,包括第一坞墩和第二坞墩,第一坞墩设置在附体的周侧,以在对船体底部进行支撑时形成容纳附体的空间,并为附体区域的船体的重力提供底部支撑,第二坞墩主要设置在船底避开附体的平船底区域,用于对附体以外区域的船体的重力提供底部支撑。在第一坞墩和第二坞墩的共同配合支撑下,不仅能够满足底部带有附体的船舶的二次进坞支撑需求,还为附体内相关设备的维护和安装提供作业空间。

技术特征:

1.一种船舶进坞支撑系统,设置在船体底部,所述船体的底部设有附体,其特征在于,所述支撑系统包括第一坞墩和第二坞墩,所述第一坞墩设置在所述附体的周侧,形成容纳所述附体的空间;所述第一坞墩包括支墩和边墩,所述边墩与所述船体的外壳相抵接,所述支墩用于支撑所述边墩,并为所述附体区域的所述船体的重力提供底部支撑,所述第二坞墩用于对所述附体之外区域的所述船体的重力提供底部支撑。

2.根据权利要求1所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述第一坞墩和第二坞墩的数量包括多个,并以所述船体沿长度方向的中心线为轴对称设置。

3.根据权利要求2所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述支墩以所述船体沿长度方向的中心线为轴对称设置在所述附体的两侧,且对称设置的两个所述支墩之间通过连接工装固定连接,所述附体位于固定连接的两个所述支墩间隙之间。

4.根据权利要求2所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述支墩包括直角的楔形钢墩,所述楔形钢墩的顶部设有一直角平台,所述边墩设置于所述直角平台之上。

5.根据权利要求4所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述直角平台包括一水平面和竖直面,所述竖直面与所述楔形钢墩的斜面相连,用于限制所述边墩在所述直角平台上产生水平位移。

6.根据权利要求4所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述楔形钢墩的斜面与水平面之间的倾斜角度范围介于40°~50°之间。

7.根据权利要求1所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述边墩包括线型边墩,所述线型边墩与所述船体的接触面与所述船体的外壳线型相适配,用于调整所述线型边墩与所述船体外壳的贴合度。

8.根据权利要求7所述的船舶进坞支撑系统,其特征在于,所述线型边墩与所述船体外壳设有支撑垫,所述支撑垫采用木质材料制成。

9.一种船舶进坞方法,其特征在于,包括如下步骤:

10.根据权利要求9所述的船舶进坞方法,其特征在于,所述步骤3)具体包括:

技术总结

本申请提供了一种船舶进坞支撑系统及进坞方法,该支撑系统设置在船体底部,包括第一坞墩和第二坞墩,第一坞墩设置在附体的周侧,以在对船体底部进行支撑时形成容纳附体的空间,并为附体区域的船体的重力提供底部支撑,第二坞墩主要设置在船底避开附体的平船底区域,用于对附体以外区域的船体的重力提供底部支撑。在第一坞墩和第二坞墩的共同配合支撑下,不仅能够满足底部带有附体的船舶的二次进坞支撑需求,还为附体内相关设备的维护和安装提供作业空间。

技术研发人员:董泽祥,陈昌友,严明,杨宇超,刘金,罗思群,蒋见宇,王孝元,曹鹏,王帅

受保护的技术使用者:江南造船(集团)有限责任公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!