电梯的门支承装置的制作方法

[0001]

本发明涉及支承对轿厢出入口进行开闭的轿厢门装置的电梯的门支承装置。

背景技术:

[0002]

以往,已知如下的电梯的门装置:为了将支承轿厢门的门框配置在轿厢出入口的上方,将从轿厢的下部到达上部的一对柱配置在轿厢出入口的横宽方向两侧,在一对柱上固定门框(例如参照专利文献1)。

[0003]

现有技术文献

[0004]

专利文献

[0005]

专利文献1:日本特开平7-33373号公报

技术实现要素:

[0006]

发明要解决的课题

[0007]

在专利文献1所示的以往的电梯的轿厢门装置中,配置在轿厢出入口的横宽方向两侧的一对柱为大型的柱,因此,轿厢整体的重量变大。

[0008]

本发明是为了解决上述那样的课题而提出的,其目的在于得到一种能够实现轿厢整体的轻量化的电梯的门支承装置。

[0009]

用于解决课题的手段

[0010]

本发明的电梯的门支承装置设置于轿厢,轿厢具有设置有轿厢出入口的轿厢室和支承轿厢室的轿厢框,电梯的门支承装置支承对轿厢出入口进行开闭的轿厢门装置,轿厢框具有上部固定部件,上部固定部件配置在比轿厢出入口的上端部高的位置,电梯的门支承装置具备:一对安装部件,它们分别从上部固定部件向下方突出,并且在轿厢出入口的横宽方向上彼此分离地配置,轿厢门装置被安装于一对安装部件;以及一对第1加强部件,它们分别具有第1端部和第2端部,第1端部分别与一对安装部件或轿厢门装置连接,第2端部在从第1端部向轿厢出入口的横宽方向离开的位置且比第1端部高的位置处分别与上部固定部件连接。

[0011]

此外,本发明的电梯的门支承装置设置于轿厢,轿厢具有设置有轿厢出入口的轿厢室和支承轿厢室的轿厢框,电梯的门支承装置支承对轿厢出入口进行开闭的轿厢门装置,轿厢框具有上部固定部件,上部固定部件配置在比轿厢出入口的上端部高的位置,电梯的门支承装置具备:一对安装部件,它们分别从上部固定部件向下方突出,并且在轿厢出入口的横宽方向上彼此分离地配置,轿厢门装置被安装于一对安装部件;以及一对第1加强部件,它们分别具有第1端部和第2端部,第1端部分别与一对安装部件或上部固定部件连接,第2端部在从第1端部向轿厢出入口的横宽方向离开的位置且比第1端部低的位置处分别与轿厢门装置连接。

[0012]

发明效果

[0013]

根据本发明的电梯的门支承装置,能够实现支承轿厢门装置的安装部件的轻量

化,能够实现轿厢整体的轻量化。

附图说明

[0014]

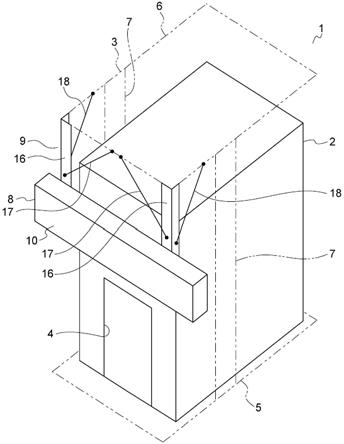

图1是示出设置有本发明的实施方式1的电梯的门支承装置的轿厢的立体示意图。

[0015]

图2是示出图1的轿厢的主视图。

[0016]

图3是示出图1的轿厢的俯视图。

[0017]

图4是示出图1的轿厢的侧视图。

[0018]

图5是示出设置有本发明的实施方式2的电梯的门支承装置的轿厢的主视图。

[0019]

图6是示出图5的轿厢的俯视图。

[0020]

图7是示出图5的轿厢的局部侧视图。

[0021]

图8是示出图5的防振机构的放大图。

具体实施方式

[0022]

以下,参照附图,对本发明的实施方式进行说明。

[0023]

实施方式1.

[0024]

图1是示出设置有本发明的实施方式1的电梯的门支承装置的轿厢的立体示意图。在图中,在井道内向上下方向移动的轿厢1具有轿厢室2和支承轿厢室2的轿厢框3。

[0025]

轿厢室2具有地板、顶棚、正面、背面及一对侧面。轿厢室2的正面及背面在轿厢1的进深方向上彼此对置。轿厢室2的一对侧面在轿厢1的宽度方向上彼此对置。在轿厢室2的正面设置有轿厢出入口4。轿厢出入口4的横宽方向与轿厢1的宽度方向一致。

[0026]

轿厢框3具有:下框5,其载置有轿厢室2的地板;上框6,其是配置在轿厢室2的上方的上部固定部件;以及一对立柱7,其对下框5与上框6之间进行连接。

[0027]

一对立柱7沿着上下方向配置在轿厢室2的宽度方向两侧。即,轿厢室2配置在一对立柱7之间。此外,一对立柱7分别配置于轿厢室2在轿厢1的进深方向上的中间位置。

[0028]

图2是示出图1的轿厢1的主视图。图3是示出图1的轿厢1的俯视图。图4是示出图1的轿厢1的侧视图。上框6固定在一对立柱7各自的上端部。此外,上框6水平地配置在比轿厢出入口4的上端部高的位置。在该例中,上框6水平地配置在比轿厢室2的顶棚高的位置。进而,上框6是具有组合成矩形状的四个梁的四边框。上框6的四个梁在从上方观察时如图3所示,分别沿着轿厢室2的正面、背面及一对侧面配置。此外,上框6具有:出入口侧端部6a,其位于轿厢出入口4的上方;以及一对立柱侧端部6b,其分别位于轿厢室2的一对侧面各自的上方。在上框6的位于出入口侧端部6a的两端部的角部固定有用于加强上框6的三角形状的角板。

[0029]

在轿厢1设置有对轿厢出入口4进行开闭的轿厢门装置8和支承轿厢门装置8的门支承装置9。

[0030]

如图2所示,轿厢门装置8具有:门框10,其安装于门支承装置9;门轨11,其固定于门框10;一对轿厢门12,其能够移动地挂于门轨11;以及驱动机构13,其使一对轿厢门12移动。

[0031]

门框10配置在比轿厢室2的顶棚低的位置,并且配置在比轿厢出入口4的上端部高的位置。此外,门框10以与轿厢室2的正面对置的状态配置在轿厢室2的外侧。

[0032]

门轨11沿着轿厢出入口4的横宽方向水平地配置。门框10及门轨11各自在轿厢室2的宽度方向上的长度比轿厢室2的宽度方向尺寸长。

[0033]

一对轿厢门12能够沿着门轨11的长度方向移动。由此,一对轿厢门12能够在轿厢出入口4的横宽方向上移动。一对轿厢门12通过在轿厢出入口4的横宽方向上彼此向相反方向移动来开闭轿厢出入口4。

[0034]

驱动机构13设置于门框10。此外,驱动机构13具有:马达14,其产生使一对轿厢门12移动的驱动力;以及动力传递部15,其将马达14的驱动力传递到一对轿厢门12。一对轿厢门12通过从动力传递部15接受马达14的驱动力而彼此向相反方向移动。

[0035]

门支承装置9支承于轿厢框3。此外,门支承装置9具有:一对安装部件16,其固定于上框6;一对第1斜撑17,其与一对安装部件16及出入口侧端部6a连接;以及一对第2斜撑18,其与一对安装部件16及一对立柱侧端部6b连接。

[0036]

一对安装部件16分别从上框6的出入口侧端部6a向下方突出。此外,一对安装部件16分别由上框6保持在轿厢室2的地板的上方。由此,一对安装部件16各自的下端部位于比轿厢室2的地板靠上方的位置。在该例中,一对安装部件16各自的下端部的位置成为比轿厢出入口4的上端部高的位置。

[0037]

门框10的背面安装在一对安装部件16各自的下端部。由此,轿厢门装置8支承于一对安装部件16。一对安装部件16在轿厢1的宽度方向上彼此分离地配置。此外,一对安装部件16分别配置于轿厢出入口4在轿厢1的宽度方向上的两侧。在该例中,一对安装部件16的上端部分别固定在上框6的宽度方向两端部。此外,在该例子中,当沿着轿厢室2的进深方向观察轿厢1时,一对安装部件16分别配置在比轿厢室2的侧面靠外侧的位置。

[0038]

一对第1斜撑17分别是用于提高各安装部件16在轿厢1的宽度方向上的强度的第1加强部件。各第1斜撑17配置在与轿厢室2的进深方向垂直的假想平面上、即与轿厢出入口4平行的假想平面上。另外,各第1斜撑17配置在比轿厢室2的正面靠层站侧的位置。并且,当从上方观察时,如图3所示,各第1斜撑17配置在轿厢门装置8的门框10的区域内。

[0039]

各第1斜撑17具有第1端部17a、第2端部17b、以及对第1端部17a与第2端部17b之间进行连接的棒状部17c。在该例中,与棒状部17c相连的l字状的连接配件分别用作第1端部17a及第2端部17b。此外,在该例中,棒状部17c相对于第1端部17a及第2端部17b各自的位置能够在棒状部17c的长度方向上调整。由此,能够调整各第1斜撑17的长度。

[0040]

各第1斜撑17的第1端部17a分别与各安装部件16的中间部连接。各第1斜撑17的第2端部17b在从第1端部17a向轿厢出入口4的横宽方向离开的位置且比第1端部17a高的位置处与上框6的出入口侧端部6a连接。在该例中,各第1斜撑17的第2端部17b在轿厢出入口4的横宽方向上的一对安装部件16之间的位置处与出入口侧端部6a连接。由此,各第1斜撑17从上框6的出入口侧端部6a随着朝向下方而向接近安装部件16的方向倾斜。在该例中,第1端部17a通过螺栓与安装部件16连接,第2端部17b通过螺栓与出入口侧端部6a连接。

[0041]

一对第2斜撑18分别是用于提高一对安装部件16在轿厢1的进深方向上的强度的第2加强部件。一对第2斜撑18配置于轿厢室2在轿厢出入口4的横宽方向上的两侧。此外,各第2斜撑18配置在比轿厢室2的侧面靠外侧的位置。并且,各第2斜撑18分别配置在与轿厢1的宽度方向垂直的两个假想平面上、即与轿厢室2的侧面平行的两个假想平面上。

[0042]

各第2斜撑18是具有第3端部18a和第4端部18b的棒状部件。各第2斜撑18的第3端

部18a分别与各安装部件16的中间部连接。各第2斜撑18的第4端部18b分别与各立柱侧端部6b连接。各第2斜撑18的第4端部18b的位置成为从第3端部18a向轿厢1的进深方向离开的位置、且比第3端部18a高的位置。由此,如图4所示,各第2斜撑18从上框6的立柱侧端部6b随着朝向下方而向接近安装部件16的方向倾斜。在该例中,各第2斜撑18的第4端部18b的位置为在轿厢1的进深方向上的安装部件16与立柱7之间的位置。此外,在该例子中,第3端部18a通过螺栓与安装部件16连接,第4端部18b通过螺栓与立柱侧端部6b连接。

[0043]

在这样的电梯的门支承装置9中,在从上框6向下方突出的一对安装部件16安装有轿厢门装置8。此外,一对第1斜撑17各自的第1端部17a分别与一对安装部件16连接,一对第1斜撑17各自的第2端部17b与上框6连接。因此,即使减小各安装部件16的强度,也能够通过一对第1斜撑17中的每一个第1斜撑17使各安装部件16难以变形。例如,即使在因轿厢门12的移动反转时的加减速而对各安装部件16施加载荷的情况下,也能够使各安装部件16难以变形,能够确保各安装部件16的强度的可靠性。由此,能够减小各安装部件16的强度,能够实现门支承装置9的小型化以及轻量化。因此,能够实现轿厢1整体的轻量化。此外,对于轿厢室2的顶棚的高度不同的多个轿厢1,例如通过调整门框10相对于各安装部件16的安装位置,能够使门框10相对于轿厢出入口4在高度方向上的位置恒定。

[0044]

而且,能够缩短一对安装部件16各自的长度。因此,在将门框10设置于轿厢1时,能够将使一对安装部件16与门框10为一体而成的单元搬入井道内。由此,能够减轻门框10相对于轿厢1的设置作业的负担。即,在将一对安装部件16安装于轿厢1之后,将门框10安装于一对安装部件16的情况下,由于门框10配置在比轿厢室2的顶棚相当低的下方,因此成为搭乘于轿厢室2的顶棚的作业人员难以接近门框10的安装位置的状态。与此相对,在实施方式1中,由于能够预先在门框10安装一对安装部件16,因此搭乘于轿厢室2的顶棚的作业人员不接近门框10的安装位置就能够容易地设置门框10。

[0045]

此外,当从上方观察时,一对第1斜撑17配置在轿厢门装置8的门框10的区域内。因此,能够防止通过将一对第1斜撑17设置于轿厢1而使得轿厢1整体的水平方向的空间扩大。

[0046]

此外,一对第2斜撑18各自的第4端部18b的位置为从第3端部18a向轿厢1的进深方向离开的位置。因此,能够通过各第2斜撑18确保各安装部件16在轿厢1的进深方向上的强度。例如,在乘客推压轿厢门12而对各安装部件16施加载荷的情况下,也能够使各安装部件16难以变形。由此,能够更可靠地实现各安装部件16的强度的可靠性的提高。

[0047]

此外,各第1斜撑17的长度能够调整。因此,能够通过调整各第1斜撑17的长度,来对轿厢门装置8在轿厢出入口4的横宽方向上的位置进行微调。而且,各第1斜撑17配置在比轿厢室2的正面靠层站侧的位置。因此,能够容易地从层站进行各第1斜撑17的长度的调整。

[0048]

另外,在上述例子中,各第1斜撑17的第2端部17b与上框6的出入口侧端部6a连接。但是,也可以将各第1斜撑17的第2端部17b与门框10连接。即使这样,也能够通过各第1斜撑17确保各安装部件16在轿厢1的宽度方向上的强度。

[0049]

此外,在上述例子中,各第2斜撑18的第4端部18b与上框6连接。但是,也可以将各第2斜撑18的第4端部18b与立柱7连接。即使这样,也能够通过各第2斜撑18确保各安装部件16在轿厢1的进深方向上的强度。

[0050]

此外,在上述例子中,第1斜撑17的第1端部17a通过螺栓与安装部件16连接,第1斜撑17的第2端部17b通过螺栓与上框6的出入口侧端部6a连接。但是,也可以通过将第1端部

17a挂于固定于安装部件16的钩部件,将第1端部17a与安装部件16连接。此外,也可以通过将第2端部17b挂于固定于出入口侧端部6a的钩部件,将第2端部17b与出入口侧端部6a连接。如果这样,能够减轻第1斜撑17相对于上框6及安装部件16的连接作业的负担。

[0051]

此外,在上述例子中,一对第1斜撑17各自的第1端部17a分别与一对安装部件16连接。但是,也可以将一对第1斜撑17各自的第1端部17a与轿厢门装置8的门框10连接。即使这样,也能够通过各第1斜撑17的加强来减小各安装部件16的强度,能够实现门支承装置9的小型化和轻量化。在该情况下,一个第1斜撑17的第1端部17a在比另一个安装部件16接近一个安装部件16的位置处与门框10连接,另一个第1斜撑17的第1端部17a在比一个安装部件16接近另一个安装部件16的位置处与门框10连接。

[0052]

此外,在上述例子中,一对安装部件16各自的下端部配置在比轿厢1的下部靠上方的位置。但是,也可以将一对安装部件16各自的下端部与轿厢1的下部连接。即,也可以将分别沿上下方向延伸的一对安装部件16分别连接在上框6的出入口侧端部6a与下框5之间。如果这样的话,即使在上框6的扭转刚性弱的情况下,也能够通过一对安装部件16加强上框6。在该情况下,能够通过各安装部件16的长度方向的抗拉强度及抗压强度来加强上框6的扭转刚性,因此能够使各安装部件16的粗细变细。由此,轿厢1整体能够实现轻量化。

[0053]

实施方式2.

[0054]

图5是示出设置有本发明的实施方式2的电梯的门支承装置的轿厢的主视图。图6是示出图5的轿厢的俯视图。图7是示出图5的轿厢的局部侧视图。轿厢1具有与实施方式1同样的轿厢室2和支承轿厢室2的轿厢框3。

[0055]

轿厢框3具备:下框5,其载置有轿厢室2的地板;上梁31,其配置在轿厢室2的上方;一对立柱7,其对下框5与上梁31之间进行连接;一对臂部件32,其是固定在一对立柱7各自的上部的上部固定部件;以及一对纵斜撑33,其是与上梁31及一对臂部件32连接的保持部件。

[0056]

一对立柱7与实施方式1同样,沿着上下方向配置在轿厢室2的宽度方向两侧。此外,一对立柱7分别配置于轿厢室2在轿厢1的进深方向上的中间位置。上梁31沿着轿厢1的宽度方向配置在一对立柱7各自的上端部之间。

[0057]

一对臂部件32分别沿着轿厢1的进深方向水平地配置。此外,一对臂部件32分别配置在比轿厢出入口4的上端部高的位置。而且,一对臂部件32分别具有出入口侧端部32a。一对臂部件32各自的出入口侧端部32a在轿厢1的宽度方向上夹着轿厢出入口4的上方的空间而配置。在该例中,一对臂部件32分别配置在比轿厢室2的顶棚的位置高且比上梁31的位置低的位置。此外,在该例子中,一对臂部件32分别配置在比轿厢室2的宽度方向的范围靠外侧的位置。而且,在该例中,各臂部件32的截面形状成为l字状。

[0058]

各纵斜撑33具有第5端部33a、第6端部33b、以及对第5端部33a与第6端部33b之间进行连接的棒状部33c。在该例中,与棒状部33c相连的连接配件分别用作第5端部33a及第6端部33b。此外,在该例中,棒状部33c相对于第5端部33a及第6端部33b各自的位置能够在棒状部33c的长度方向上调整。由此,能够调整各纵斜撑33的长度。

[0059]

各纵斜撑33的第5端部33a分别与各臂部件32的中间部连接。各纵斜撑33的第6端部33b分别与上梁31的两端部连接。由此,各纵斜撑33从上梁31随着朝向下方而向远离立柱7的方向倾斜。在该例中,第5端部33a挂于固定于臂部件32的钩部件,由此第5端部33a与臂

部件32连接。此外,在该例中,第6端部33b挂于固定于上梁31的钩部件,由此第6端部33b与上梁31连接。

[0060]

在轿厢1设置有对轿厢出入口4进行开闭的轿厢门装置8和支承轿厢门装置8的门支承装置9。轿厢门装置8的结构与实施方式1相同。

[0061]

门支承装置9支承于轿厢框3。此外,门支承装置9具有:一对安装部件16,它们分别固定于一对臂部件32;一对第1斜撑17,它们与一对安装部件16及门框10连接;一对第2斜撑18,它们分别与安装部件16及立柱7连接;以及一对防振机构34,它们分别设置于一对臂部件32。

[0062]

各安装部件16分别从各臂部件32的出入口侧端部32a向下方突出。安装部件16的上端部分别固定在各臂部件32的出入口侧端部32a。各安装部件16的其他结构与实施方式1相同。

[0063]

作为第1加强部件的各第1斜撑17的第1端部17a分别与各安装部件16的中间部连接。如图5所示,各第1斜撑17的第2端部17b在从第1端部17a向轿厢出入口4的横宽方向离开的位置且比第1端部17a低的位置处与门框10连接。在该例中,各第1斜撑17的第2端部17b在轿厢出入口4的横宽方向上的一对安装部件16之间的位置处与门框10连接。由此,各第1斜撑17从门框10随着朝向上方而向接近安装部件16的方向倾斜。各第1斜撑17的其他结构与实施方式1相同。

[0064]

如图7所示,作为第2加强部件的各第2斜撑18的第3端部18a分别与各安装部件16的中间部连接。各第2斜撑18的第4端部18b分别与各立柱7连接。各第2斜撑18的第4端部18b的位置为从第3端部18a向轿厢1的进深方向离开的位置。在该例中,各第2斜撑18沿着轿厢1的进深方向水平地配置。各第2斜撑18的其他结构与实施方式1相同。

[0065]

一对防振机构34分别配置在一对臂部件32中的每一个臂部件32与轿厢室2之间。此外,一对防振机构34在轿厢1的宽度方向上限制一对臂部件32各自相对于轿厢室2的移位。

[0066]

图8是示出图5的防振机构34的放大图。各防振机构34具有固定于臂部件32的第1限制部件35和固定于轿厢室2的第2限制部件36。

[0067]

第1限制部件35具有固定于臂部件32的中间部的l字状的支承部件37和设置于支承部件37的防振部件38。

[0068]

防振部件38具有螺杆38a和固定于螺杆38a的端部的橡胶制的缓冲部件38b。防振部件38以螺杆38a安装在设置于支承部件37的螺纹孔中的状态支承于支承部件37。此外,防振部件38沿着轿厢1的宽度方向配置。在该例中,防振部件38被配置成使缓冲部件38b朝向轿厢1的宽度方向内侧。防振部件38相对于支承部件37的位置能够通过转动螺杆38a而在轿厢1的宽度方向上调整。

[0069]

第2限制部件36是固定于轿厢室2的顶棚的l字状的止动部件。此外,第2限制部件36配置在比第1限制部件35靠轿厢1的宽度方向内侧的位置。在第2限制部件36形成有与轿厢1的宽度方向垂直的承受面。第2限制部件36通过第2限制部件36的承受面承受第1限制部件35的缓冲部件38b。一对防振机构34通过由第2限制部件36承受第1限制部件35,来抑制轿厢室2相对于轿厢框3在宽度方向上的移位。其他结构与实施方式1相同。

[0070]

在这样的电梯的门支承装置9中,在分别从一对臂部件32向下方突出的一对安装

部件16安装有轿厢门装置8。此外,一对第1斜撑17各自的第1端部17a分别与一对安装部件16连接,一对第1斜撑17各自的第2端部17b与门框10连接。因此,能够通过各第1斜撑17确保各安装部件16的强度,能够实现各安装部件16的小型化及轻量化。由此,能够实现轿厢1整体的轻量化。另外,与实施方式1同样,能够使门框10相对于轿厢出入口4在高度方向上的位置恒定。而且,由于能够缩短一对安装部件16各自的长度,因此能够减轻门框10相对于轿厢1的设置作业的负担。

[0071]

此外,在一对臂部件32中的每一个臂部件32设置有抑制轿厢室2相对于轿厢框3在宽度方向上的移位的防振机构34。因此,即使在例如由轿厢门装置8的动作产生的载荷施加到各安装部件16的情况下,也能够使各安装部件16及各臂部件32难以变形。由此,能够进一步提高门支承装置9的强度的可靠性。

[0072]

此外,在上述例子中,各第1斜撑17的第2端部17b与门框10连接。但是,也可以将各第1斜撑17的第2端部17b分别与各臂部件32的出入口侧端部32a连接。在该情况下,当沿着轿厢1的进深方向观察时,一对第1斜撑17彼此交叉地配置。即使这样,也能够通过各第1斜撑17确保各安装部件16在轿厢1的宽度方向上的强度。

[0073]

此外,在上述例子中,各第2斜撑18的第4端部18b与立柱7连接。但是,也可以将各第2斜撑18的第4端部18b与臂部件32连接。即使这样,也能够通过各第2斜撑18确保各安装部件16在轿厢室2的进深方向上的强度。

[0074]

此外,在上述例子中,第1斜撑17的第1端部17a通过螺栓与安装部件16连接,第1斜撑17的第2端部17b通过螺栓与门框10连接。但是,也可以通过将第1端部17a挂于固定于安装部件16的钩部件,将第1端部17a与安装部件16连接。此外,也可以通过将第2端部17b挂于固定于门框10的钩部件,将第2端部17b与门框10连接。如果这样,能够减轻第1斜撑17相对于门框10及安装部件16的连接作业的负担。

[0075]

此外,在上述例子中,第1限制部件35固定于臂部件32,第2限制部件36固定于轿厢室2。但是,也可以将第1限制部件35固定于轿厢室2,将第2限制部件36固定于臂部件32。

[0076]

此外,在上述例子中,一对第1斜撑17各自的第1端部17a分别与一对安装部件16连接。但是,也可以将一对第1斜撑17各自的第1端部17a分别与各臂部件32的出入口侧端部32a连接。即使这样,也能够通过各第1斜撑17的加强来减小各安装部件16的强度,能够实现门支承装置9的小型化和轻量化。

[0077]

此外,在上述例子中,一对安装部件16各自的下端部配置在比轿厢1的下部靠上方的位置。但是,也可以将一对安装部件16各自的下端部与轿厢1的下部连接。即,也可以将分别沿上下方向延伸的一对安装部件16分别连接在各臂部件32与下框5之间。如果这样的话,即使在各臂部件32的扭转刚性弱的情况下,也能够通过一对安装部件16加强各臂部件32。在该情况下,能够通过各安装部件16的长度方向的抗拉强度及抗压强度来加强各臂部件32的扭转刚性,因此能够使各安装部件16的粗细变细。由此,轿厢1整体能够实现轻量化。

[0078]

此外,在各上述实施方式中,一对第2斜撑18与各安装部件16连接。但是,也可以没有一对第2斜撑18。即使没有一对第2斜撑18,也能够通过各第1斜撑17确保各安装部件16在轿厢1的宽度方向上的强度。

[0079]

此外,在各上述实施方式中,能够调整各第1斜撑17的长度。但是,各第1斜撑17的长度也可以是恒定而不能调整的。

[0080]

标号说明

[0081]

1:轿厢;2:轿厢室;3:轿厢框;4:轿厢出入口;6:上框(上部固定部件);6a:出入口侧端部;8:轿厢门装置;9:门支承装置;16:安装部件;17:第1斜撑(第1加强部件);17a:第1端部;17b:第2端部;18:第2斜撑(第2加强部件);32:臂部件(上部固定部件);32a:出入口侧端部。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1