一种料筒运输夹持装置的制作方法

1.本实用新型涉及料筒加工技术领域,尤其涉及一种料筒运输夹持装置。

背景技术:

2.压铸机就是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型,开模后得到固体金属铸件的一系列工业铸造机械,最初用于压铸铅字。随着科学技术和工业生产的进步,尤其是随着汽车、摩托车以及家用电器等工业的发展,诸方面出发,压铸技术已获得极其迅速的发展

3.在生产压铸机时,需要对压铸机所使用到的料筒进行运输移动,现有技术中例如公开号为cn106185609a、名称为“行车用吊钩”的发明专利所公开的吊钩,这种吊钩所公开的结构对于筒状的料筒并不能有效的进行挂置,再例如公开号为cn101759095a、名称为“一种坡口管吊钩”的发明专利所公开的吊钩,这种吊钩虽然可以对筒状的料管进行挂置,然后针对一些长度较长的料筒就难以对其进行挂置,对不同直径厚度的料筒进行挂置时一旦料筒的直径大于或者小于该吊钩本体上的斜凸台的倾斜角度,就难以稳定地对料筒进行有效的挂置和夹持。

技术实现要素:

4.针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种料筒运输夹持装置,用于解决背景技术中提出的关于现有技术中的一些挂置装置不能有效地对不同长度和不同直径的料筒有效地稳定地进行夹持挂置的技术问题。

5.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

6.一种料筒运输夹持装置,包括连接杆,所述连接杆上固定设有用于与外部运输装置连接的安装块,所述连接杆上且在连接杆的两侧还滑动设有可对不同长度的料筒进行限位的限位组件,所述限位组件底部还设有可对不同直径的料筒进行夹持的夹持组件。

7.工作原理:

8.本实用新型为一种料筒运输夹持装置,主要用于对生产加工料筒时对料筒进行挂置并移动运输。

9.在使用时,首先将本使用实用新型通过安装块与外部的移动运输设备安装,并将需要运输的料筒放置在连接杆两侧限位组件之间,然后通过料筒的长度调节滑动连接杆上的限位组件。

10.最后将料筒的端部夹持在限位组件底部的夹持组件上,并通过外部移动运输设备对该料筒进行运输。

11.获得的有益效果:

12.第一、在连接杆上设有安装块,可以有效地通过安装块和外部的移动运输设备连接,方便地对料筒进行移动运输。

13.第二、在连接杆上设有限位组件,可以有效地通过限位组件将不同长度的料筒限

位在限位组件之间,增加本实用新型的适用范围。

14.第三、在限位组件底部还设有夹持组件,可以有效地通过夹持组件将不同直径的料筒夹持在夹持组件上,进一步地增加本实用新型的适用范围。

附图说明

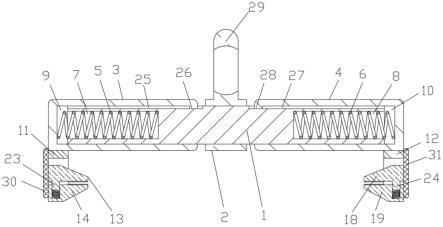

15.图1为本实用新型实施例的整体结构剖面示意图;

16.图2为图1第一夹持头的结构放大示意图;

17.图3为图1第二夹持头的结构放大示意图。

18.上述附图中:1、连接杆;2、安装块;3、第一限位杆;4、第二限位杆;5、第一弹簧;6、第二弹簧;7、第一安装槽;8、第二安装槽;9、第一滑动槽;10、第二滑动槽;11、第一固定块;12、第二固定块;13、第一夹持板;14、第二夹持板;15、第三弹簧;16、第一调节槽;17、第一连接槽;18、第三夹持板;19、第四夹持板;20、第四弹簧;21、第二调节槽;22、第二连接槽;23、第一连接块;24、第二连接块;25、第一限位槽;26、第一限位块;27、第二限位槽;28、第二限位块;29、安装环;30、第一拨块;31、第二拨块。

具体实施方式

19.下面结合附图及实施例对本实用新型中的技术方案进一步说明。

20.实施例:

21.参照图1~图3,本实用新型为一种料筒运输夹持装置,包括连接杆1,所述连接杆1上固定设有用于与外部运输装置连接的安装块2,所述连接杆1上且在连接杆1的两侧还滑动设有可对不同长度的料筒进行限位的限位组件,所述限位组件包括第一限位杆3、第二限位杆4、第一弹簧5和第二弹簧6,所述连接杆1两端端部分别向内开设有第一安装槽7和第二安装槽8,所述第一限位杆3端部还向内开设有第一滑动槽9,所述连接杆1开设有第一安装槽7的一端伸入第一滑动槽9内,且该第一安装槽7与第一滑动槽9贯通连接,所述第一弹簧5的一端固定安装在第一安装槽7的槽底,且该第一弹簧5的另一端与第一滑动槽9固定连接,所述第二限位杆4端部还向内开设有第二滑动槽10,所述连接杆1开设有第二安装槽8的一端伸入第二滑动槽10内,且该第二安装槽8与第二滑动槽10贯通连接,所述第二弹簧6的一端固定安装第二安装槽8的槽底,且该第二弹簧6的另一端与第二滑动槽10固定连接。这样设置可以有效地通过第一弹簧5和第二弹簧6,使第一限位杆3和第二限位杆4相对与连接杆1向外延伸,适应不同长度的料筒,并通过第一弹簧5和第二弹簧6的回弹力将料筒夹持在第一限位杆3和第二限位杆4之间。所述连接杆1且为于第一限位杆3一侧的上端开设有长条形的第一限位槽25,所述第一限位杆3上还设有第一限位块26,所述第一限位块26与第一限位槽25的侧壁相互抵接并滑动安装在第一限位槽25内。如图1所示,所述连接杆1且为于第二限位杆4一侧的上端开设有长条形的第二限位槽27,所述第二限位杆4上还设有第二限位块28,所述第二限位块28与第二限位槽27的侧壁相互抵接并滑动安装在第二限位槽27内。这样设置可以有效地通过第一限位块26和第二限位块28的配合防止第一限位杆3和第二限位杆4相对与连接杆1进行转动。

22.如图1、图2和图3所示,所述限位组件底部还设有可对不同直径的料筒进行夹持的夹持组件,所述夹持组件包括第一固定块11、第二固定块12、第一夹持头和第二夹持头,所

述第一固定块11固定安装在第一限位杆3的底部,所述第一夹持头滑动安装在第一固定块11上,所述第二固定块12固定安装在第二限位杆4的底部,所述第二夹持头与第一夹持头对应且滑动安装在第二固定块12上。所述第一夹持头包括第一夹持板13、第二夹持板14、第三弹簧15,所述第一固定块11底部向上开设有第一调节槽16,所述第一夹持板13的一端滑动安装在第一调节槽16内,且该第一夹持板13的另一端伸出第一调节槽16并向第二夹持头方向水平延伸,所述第二夹持板14的一端固定安装在第一固定块11底部且盖设在第一调节槽16的开口处,所述第二夹持板14的另一端与第一夹持板13对应并向第二夹持头水平延伸,所述第二夹持板14顶部还开设有与第一调节槽16贯通接连接的第一连接槽17,所述第一夹持板13位于第一调节槽16内一段的底部还固定设有第一连接块23,所述第一连接块23竖直向下延伸并滑动伸入第一连接槽17内,所述第三弹簧15的一端固定安装在第一连接槽17的底部,且该第三弹簧15的另一端与第一连接块23远离第一夹持板13的一端固定连接。如图1和图3所示,所述第二夹持头包括第三夹持板18、第四夹持板19、第四弹簧20,所述第二固定块12底部向上开设有第二调节槽21,所述第三夹持板18的一端滑动安装在第二调节槽21内,且该第三夹持板18的另一端伸出第二调节槽21并向第一夹持头方向水平延伸,所述第四夹持板19的一端固定安装在第二固定块12底部且盖设在第二调节槽21的开口处,所述第四夹持板19的另一端与第三夹持板18对应并向第一夹持头水平延伸,所述第四夹持板19顶部还开设有与第二调节槽21贯通接连接的第二连接槽22,所述第三夹持板18位于第二调节槽21内一段的底部还固定设有第二连接块24,所述第二连接块24竖直向下延伸并滑动伸入第二连接槽22内,所述第四弹簧20的一端固定安装在第二连接槽22的底部,且该第四弹簧20的另一端与第二连接块24远离第三夹持板18的一端固定连接。这样设置可以有效地通过第三弹簧15和第四弹簧20分别与第一连接块23和第二连接块24连接,使第一夹持板13和第三夹持板18分别可以在第一调节槽16和第二调节槽21内滑动,并通过第三弹簧15和第四弹簧20的回弹力将不同直径厚度的料筒夹持在第一夹持板14和第四夹持板19上。

23.如图1所示,所述安装块2顶部还固定设有安装环29。设有安装环29可以有效的通过安装环29方便地与外部移动运输设备连接。所述第一固定块11远离第二夹持头的一端设有第一拨块30,所述第一拨块30与第一夹持板13远离第二夹持头的一端固定连接,所述第二固定块12远离第一夹持头的一端设有第二拨块31,所述第二拨块31与第三夹持板18远离第一夹持头的一端固定连接。设有第一拨块30和第二拨块31可以有效的通过第一拨块30和第二拨块31分别调节第一夹持板13和第三夹持板18在第一调节槽16和第二调节槽21内的位置,使工作人员方便的对料筒进行夹持。

24.工作原理:

25.在使用时,首先根据需要移动运输的料筒的长度调节第一限位杆3相对与连接杆1位置,使第一限位杆3朝远离安装块2的方向上移动,然后拨动第一拨块30,使第一拨块30带动第一夹持板13在第一调节槽16内向上移动,然后将料筒一端边缘放置在第一夹持板13与第二夹持板14之间,并通过第三弹簧15的回弹力使料筒相对固定。

26.然后调节第二限位杆4使第二限位杆4朝远离安装块2的方向上移动,调节至合适位置后拨动第二拨块31,使第二拨块31带动第三夹持板18在第二调节槽21内向上移动,然后将料筒一端边缘放置在第三夹持板18与第四夹持之19间,并通过第四弹簧20的回弹力使料筒相对固定,最后通过第一弹簧5和第二弹簧6的回弹力,将料筒固定在第一限位杆3和第

二限位杆4下方的第一夹持头和第二夹持头之间。本实用新型不仅能对不同长度的料筒进行夹持,还能够对不同直径厚度的料筒进行夹持,且夹持方式简单易操作。

27.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1