一种基于物联网的煤矿井下煤泥称重转运监测控制系统的制作方法

本发明涉及煤矿井下煤泥称重转运监测控制,具体而言,涉及一种基于物联网的煤矿井下煤泥称重转运监测控制系统。

背景技术:

1、煤矿井下煤泥称重转运是煤矿生产中至关重要的环节,通过对煤矿井下煤泥称重转运中涉及的各环节进行煤泥损耗分析,确保煤泥重量达到需求转运煤泥重量,同时监测和控制煤矿井下煤泥的称重转运过程可以显著提高生产效率和减少生产成本,因此,对煤矿井下煤泥称重转运过程进行监测和控制的重要性不言而喻。

2、现有的对煤矿井下煤泥称重转运过程进行监测和控制还存在以下几个方面的问题:1、仅分析整个过程的煤泥损耗情况,未对煤矿井下煤泥称重转运的各个过程的煤泥损耗情况进行分析,使得整个过程的煤泥损耗评估结果存在较大的误差性,致使无法精确了解煤泥的损耗情况,从而降低了当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量确认的准确性,进而增加了不必要的资源浪费。

3、2、未对称量仪的显示情况进行分析,即未对目标称量仪对应的显示异常情况进行分析,从而无法保障称量仪的显示精准度,进而使得最终分析结果存在精准性不高以及合理性差等缺陷,降低了称量仪的工作可靠性。

4、3、未对当前目标过程中的煤泥情况和下料漏斗情况进行分析,即未对煤泥的粘黏度和下料漏斗的破损度进行分析,无法从多方面、多维度考虑引起煤泥损耗情况发生变化的因素,从而无法为当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量确认提供有效的数据支撑依据。

技术实现思路

1、鉴于此,为解决上述背景技术中所提出的问题,现提出一种基于物联网的煤矿井下煤泥称重转运监测控制系统。

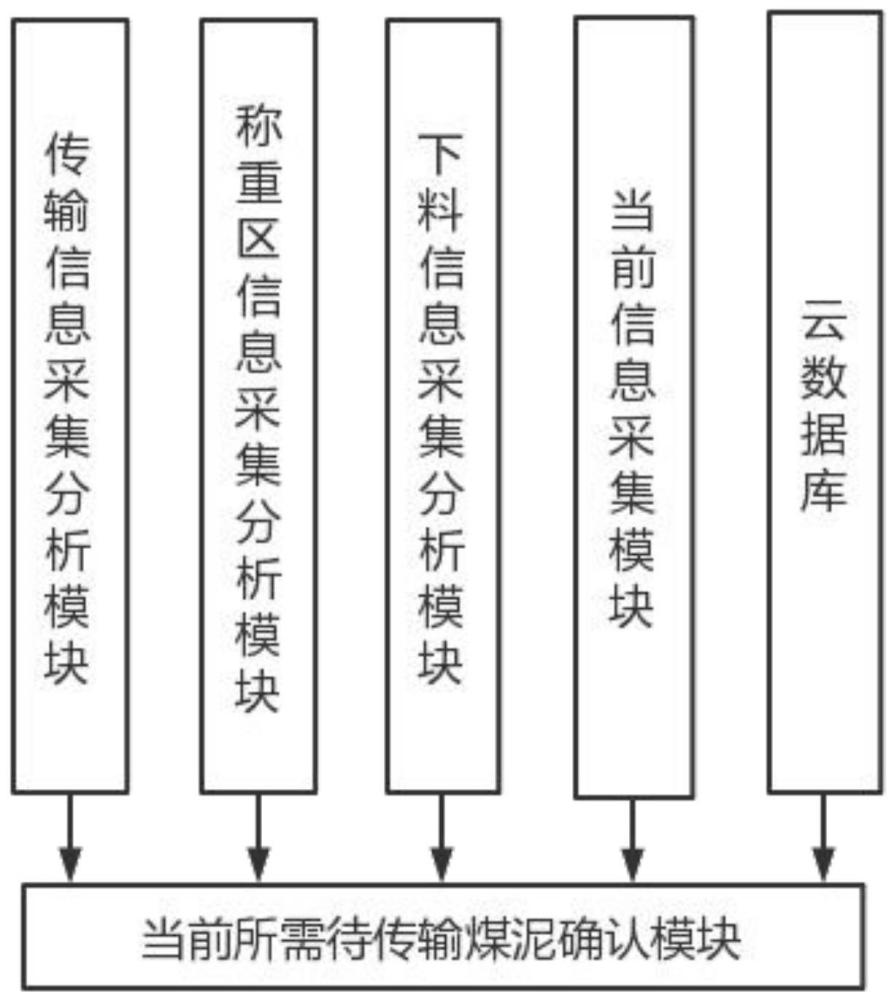

2、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:本发明提供一种基于物联网的煤矿井下煤泥称重转运监测控制系统,包括:传输信息采集分析模块,用于将目标煤矿井下煤泥称重转运过程记为目标过程,监测目标过程中各次传输带传输时对应的上料区中待传输煤泥重量和称重区的下料漏斗中待称重煤泥重量,分析目标过程中传输带传输对应的综合煤泥损耗系数δ。

3、称重区信息采集分析模块,用于采集目标过程中各次称重时目标称量仪对应的显示数值,分析目标过程中目标称量仪对应的显示异常评估指数ω。

4、下料信息采集分析模块,用于采集目标过程中各次下料时目标转运车辆中待转运煤泥重量,分析目标过程中下料过程对应的综合煤泥损耗系数。

5、当前信息采集模块,用于提取当前目标过程对应的需求转运煤泥重量,并采集当前目标过程的上料区中煤泥的湿度以及称重区的下料漏斗对应的破损信息。

6、当前所需待传输煤泥确认模块,用于计算当前目标过程的上料区中煤泥对应的粘黏度和称重区的下料漏斗对应的破损度ξ,从而确认当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量。

7、云数据库,用于存储单位传输带传输煤泥损耗系数、单位显示异常评估指数和单位下料过程煤泥损耗系数对应的补偿煤泥重量,并存储单位煤泥粘黏度和单位下料漏斗破损度对应的补偿煤泥重量。

8、具体地,所述分析目标过程中传输带传输对应的综合煤泥损耗系数,具体分析过程为:a1、将目标过程中各次传输带传输时对应的上料区中待传输煤泥重量和称重区的下料漏斗中待称重煤泥重量分别记为和其中,i表示传输带传输的编号,i=1,2,...,n。

9、a2、计算各次传输带传输对应的煤泥损耗系数χi。

10、a3、将各次传输带传输对应的煤泥损耗系数与设定参照的传输带传输对应的煤泥损耗系数进行对比,若某次传输带传输对应的煤泥损耗系数大于或者等于设定参照的传输带传输对应的煤泥损耗系数,则判定该次传输带传输为异常传输,统计异常传输数目,记为m。

11、a4、从各次传输带传输对应的煤泥损耗系数中提取最大值,记为χmax。

12、a5、计算目标过程中传输带传输对应的综合煤泥损耗系数δ,

13、其中,η0、η1和χ′分别表示设定参照的煤泥损耗量占比、异常传输数目占比和煤泥损耗系数,a1、a2和a3分别表示设定的煤泥损耗量占比、异常传输数目占比和煤泥损耗系数对应传输带传输的综合煤泥损耗评估占比权重,n表示传输带传输数目。

14、具体地,所述各次传输带传输对应的煤泥损耗系数的计算公式为:

15、其中,δβ′表示设定许可的煤泥损耗量偏差。

16、具体地,所述分析目标过程中目标称量仪对应的显示异常评估指数,具体分析过程为:b1、将各次称重时目标称量仪对应的显示数值与称重区的下料漏斗中待称重煤泥重量进行做差,得到各次称重时目标称量仪对应的数值显示偏差。

17、b2、以称重次数为横坐标,以数值显示偏差为纵坐标,构建目标称量仪的数值显示偏差增长曲线,并从所述曲线中定位出斜率值,作为目标称量仪的数值显示偏差增长率,将其标记为k。

18、b3、设定目标称量仪的数值显示偏差增长率影响因子λ。

19、b4、计算目标过程中目标称量仪对应的显示异常评估指数ω,

20、其中,k′表示设定参照的数值显示偏差增长率。

21、具体地,所述设定目标称量仪的数值显示偏差增长率影响因子,具体设定过程为:c1、以设定参照的数值显示偏差增长率为斜率,在目标称量仪的数值显示偏差增长曲线中构建参照基准线,并从目标称量仪的数值显示偏差增长曲线中定位出位于参照基准线上方的称重次数,并将其作为偏差称重次数,记为ρ。

22、c2、从所述目标称量仪的数值显示偏差增长曲线中定位出数值显示偏差的幅值和称重总次数,并分别记为δh和ε。

23、c3、计算目标称量仪的数值显示偏差增长率影响因子λ,

24、其中,η2和δh′分别表示设定参照的偏差称重次数占比和数值显示偏差的幅值,a4和a5分别表示设定的偏差称重次数占比和数值显示偏差的幅值对应数值显示偏差增长率影响因子占比权重,e表示自然常数。

25、具体地,所述分析目标过程中下料过程对应的综合煤泥损耗系数,具体分析过程为:d1、将目标过程中各次下料时目标转运车辆中待转运煤泥重量和称重区的下料漏斗中待称重煤泥重量进行对比,得到各次下料过程对应的煤泥损耗重量,并记为μj,其中,j表示下料过程的编号,j=1,2,...,m。

26、d2、从各次下料过程对应的煤泥损耗重量中提取最大值,记为μmax。

27、d3、计算目标过程中下料过程对应的综合煤泥损耗系数

28、其中,η3和μ′分别表示设定参照的下料过程对应的煤泥损耗总重量占比和煤泥损耗重量,a6和a7分别表示设定的下料过程对应的煤泥损耗总重量占比和煤泥损耗重量对应下料过程的综合煤泥损耗评估占比权重,m表示下料过程次数。

29、具体地,所述破损信息包括破损处数目和各破损处的破损面积。

30、具体地,所述计算当前目标过程的上料区中煤泥对应的粘黏度,具体计算过程为:e1、将当前目标过程的上料区中煤泥的湿度记为σ。

31、e2、计算当前目标过程的上料区中煤泥对应的粘黏度

32、其中,σ′表示设定参照的煤泥湿度。

33、具体地,所述计算当前目标过程的称重区的下料漏斗对应的破损度,具体计算过程为:f1、从破损信息中提取当前目标过程的称重区的下料漏斗对应的破损处数目和各破损处的破损面积。

34、f2、将当前目标过程的称重区的下料漏斗对应的各破损处的破损面积进行累加,得到总破损面积,记为s。

35、f3、将当前目标过程的称重区的下料漏斗对应的破损处数目记为τ。

36、f4、计算当前目标过程的称重区的下料漏斗对应的破损度ξ,

37、其中,s′和τ′分别表示设定参照的破损面积和破损处数目,b1和b2分别表示设定的破损面积和破损处数目对应破损度评估占比权重。

38、具体地,所述当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量的确认过程为:g1、将当前目标过程对应的需求转运煤泥重量记为ψ。

39、g2、从云数据库中提取单位传输带传输煤泥损耗系数、单位显示异常评估指数和单位下料过程煤泥损耗系数对应的补偿煤泥重量,分别记为θ0、θ1和θ2,并提取单位煤泥粘黏度和单位下料漏斗破损度对应的补偿煤泥重量,分别记为θ3和θ4。

40、g3、将的值作为当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量。

41、相较于现有技术,本发明的实施例至少具有如下优点或有益效果:(1)本发明通过分析传输带传输对应的综合煤泥损耗系数、目标称量仪对应的显示异常评估指数和下料过程对应的综合煤泥损耗系数,同时结合料区中煤泥的湿度以及下料漏斗对应的破损信息,确认当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量,直观地展示了目标煤矿井下煤泥称重转运过程中煤泥的损耗情况和影响煤泥损耗因素情况,保障了上料区对应的所需待传输煤泥重量能够满足需求转运煤泥重量,使得整个煤泥称重转运过程可以精确、高效和安全的执行。

42、(2)本发明通过对煤矿井下煤泥称重转运的传输带传输过程、煤泥称重过程和下料过程的煤泥损耗情况进行分析,降低了整个过程的煤泥损耗评估结果中存在的误差性,致使精确地了解了煤泥的损耗情况,从而提高了当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量确认的准确性,进而减少了不必要的资源浪费,同时为后续上料区对应的所需待传输煤泥重量的调整和改进提供了方向。

43、(3)本发明通过采集各次称重时目标称量仪对应的显示数值,分析目标过程中目标称量仪对应的显示异常评估指数,从而保障了称量仪的显示精准度,进而提高了最终分析结果的精准性和合理性,同时提高了称量仪的工作可靠性,最大程度上确保了转运煤泥重量达到需求转运煤泥重量,满足了转运需求,提高了煤矿井下煤泥称重转运监测控制的可塑性。

44、(4)本发明通过采集当前目标过程的上料区中煤泥的湿度以及称重区的下料漏斗对应的破损信息,计算当前目标过程的上料区中煤泥对应的粘黏度和称重区的下料漏斗对应的破损度,从多方面、多维度考虑引起煤泥损耗情况发生变化的因素,从而为当前目标过程中上料区对应的所需待传输煤泥重量确认提供有效的数据支撑依据,降低了煤泥的粘黏度在传输过程中与传输带大量粘黏而造成的影响,同时降低了因下料漏斗的破损在下料过程中造成的煤泥浪费。

45、附图说明

46、为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

47、图1为本发明系统模块结构连接示意图。

48、图2为本发明煤矿井下煤泥称重转运过程示意图。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!