一种储热式供蒸汽系统的制作方法

1.本发明涉及能源利用技术领域,特别涉及一种储热式供蒸汽系统。

背景技术:

2.能源安全在我国国民经济中具有极其重要的战略地位,中央提出“碳中和”、“碳达峰”目标,我国大力发展可再生能源和加强高能耗行业的节能减排,我国工业余热总量巨大钢铁行业、水泥行业、合成氨行业的余热资源位居前三,中国工业部门的能源消耗约占全国能源消耗的70%,其通过热能利用的能量为90%以上,中国发电行业耗煤接近每年20亿吨(约占总能耗的45%),约40

‑

50%以低品位余热排出。大量的余热未经充分利用后排放,不仅造成巨大的能源浪费,也对大气带来了热污染。因此,将余热存储、持续稳定输出是对实现“碳中和”、“碳达峰”的愿景有重要意义。

技术实现要素:

3.本发明提供了一种储热式供蒸汽系统,上述储热式供蒸汽系统能够很好的解决余热间歇性和波动性的问题,能够持续稳定供应蒸汽,并且能够提高储热罐的利用率,节省系统的制作成本。

4.为达到上述目的,本发明提供以下技术方案:

5.一种储热式供蒸汽系统,包括气液换热器、储热罐、换热器、预热器以及水箱;其中,

6.所述气液换热器包括余热气体进口、余热气体出口、第一介质进口和第一介质出口,所述储热罐包括第二介质进口、第二介质出口、第三介质进口和第三介质出口,所述换热器包括第四介质进口、第四介质出口、液体进口和蒸汽出口,所述预热器包括第五介质进口、第五介质出口、进水口和出水口;

7.所述余热气体进口与工业高温排气口通过管道连通,所述余热气体出口用于排出工业排气,所述第一介质进口与所述第二介质出口通过管路连通,所述第一介质出口与所述第二介质进口通过管路连通,以通过流过所述气液换热器和所述储热罐的传热介质将工业余热进行回收和存储;

8.所述第三介质出口与所述第四介质进口通过管路连通,所述第四介质出口与所述第五介质进口通过管路连通,所述第五介质出口与所述第三介质进口通过管路连通,所述水箱与所述进水口通过管路连通,所述出水口与所述液体进口通过管路连通,所述蒸汽出口与热用户的管道连通,以通过流过所述换热器和所述预热器的所述传热介质将所述储热罐内存储的热量供给热用户。

9.本发明实施例提供的储热式供蒸汽系统中,包括气液换热器、储热罐、换热器、预热器以及水箱,其中,气液换热器的余热气体进口与工业高温排气口连通,气液换热器的余热气体出口用于排出工业排气,能够构成工业排气的排气回路,气液换热器的第一介质进口与储热罐上的第二介质出口连通,气液换热器的第一介质出口与储热罐上的第二介质进

口连通,传热介质可依次流过储热罐上的第二介质出口、气液换热器的第一介质进口、第一介质出口以及储热罐的第二介质进口,能够形成储热回路,使得传热介质与工业高温排气进行热交换,回收工业高温排气中的工业余热并存储在储热罐内;并且,储热罐的第三介质出口与换热器的第四介质进口连通,换热器的第四介质出口与预热器的第五介质进口连通,换热器的第五介质出口与储热器的第三介质进口连通,传热介质可依次流过储热罐的第三介质出口、换热器的第四介质进口、第四介质出口、预热器的第五介质进口、第五介质出口以及储热罐的第三介质进口,能够形成供热回路,而水箱与预热器的进水口连通,预热器的出水口与换热器的液体进口连通,换热器的蒸汽出口与热用户的管道连通,水箱中的水能够流过预热器的进水口、出水口以及换热器的进液口与流过换热器的传热介质进行换热,形成高温水蒸气将热量供给热用户。上述储热式供蒸汽系统能够集余热回收、储热、供热以及产蒸汽的功能于一体,通过储热罐的设置能够先将具有间歇性和波动性的工业余热进行储存,并可实现持续稳定的供热,很好的解决了余热间歇性和波动性的问题,使得该系统能够持续稳定供应蒸汽,并且仅通过同一个储热罐就能够同时实现储热和供热的功能,能够提高储热罐的利用率,节省系统的制作成本。

10.可选地,所述传热介质的材料为导热油或者熔盐。

11.可选地,当所述传热介质的材料为熔盐时,所述传热介质为nano3、kno3、nano2、ca(no3)2、lino3中至少一种材料组成的混合熔盐。

12.可选地,所述传热介质的熔点低于100℃,所述传热介质的分解温度大于500℃。

13.可选地,所述余热气体进口与工业高温排气口之间的管道内设置有排风风机;所述第二介质出口与所述第一介质进口之间的管路上设置有第一传热介质输送泵;所述第三介质出口与所述四介质进口之间的管路上设置有第二传热介质输送泵;所述水箱与进水口连接的管路上设置有循环水泵。

14.可选地,所述第二介质出口与所述第一介质进口之间的管路上设置有第一截止阀;所述第三介质出口与所述第四介质进口之间的管路上设置有第二截止阀;所述水箱与所述进水口之间的管路上设置有第三截止阀。

15.可选地,所述储热罐包括壳体、储热介质、第一进液管、第二进液管、第一出液管、第二出液管以及介质导向机构;

16.所述第一进液管和所述第二出液管设置于所述壳体顶部,所述第一出液管和所述第二进液管设置于所述壳体底部,所述第一进液管、所述第二进液管、所述第一出液管以及所述第二出液管位于所述壳体外的端口分别为所述第二介质进口、所述第三介质进口、所述第二介质出口以及所述第三介质出口;

17.所述储热介质位于所述壳体内部,且所述储热介质的液位淹没所述第一进液管和所述第二出液管位于所述壳体内的端口,所述储热介质的材料与所述传热介质的材料相同;

18.所述介质导向机构位于所述壳体的顶部与所述壳体的底部之间,以用于引导所述储热介质沿所述壳体的顶部与所述壳体的底部的排列方向单向流动。

19.可选地,所述介质导向机构包括沿所述壳体的顶部指向所述壳体的底部的方向相互交错、且平行设置的多个第一挡板和多个第二挡板;其中,

20.相邻的所述第一挡板与所述第二挡板之间具有间隔;

21.所述第一挡板具有两个相互平行的侧边,两个所述侧边与所述壳体的侧壁均具有第一间隙,且所述第一挡板除两个所述侧边以外的其他边缘部分与所述壳体侧壁密封连接;

22.所述第二挡板的边缘与所述壳体的侧壁密封连接,且所述第二挡板的中间区域具有与所述第一挡板的两个所述侧边平行设置的第二间隙。

23.可选地,所述介质导向机构的材料为低导热系数材料。

24.可选地,所述介质导向机构的材料为碳钢、不锈钢、玻璃钢、紫铜、黄铜、陶瓷和聚四氟塑料中的至少一种。

25.可选地,所述储热罐还包括分流机构,所述第一进液管、所述第二进液管、所述第一出液管以及所述第二出液管位于所述壳体内部的端口均连接有所述分流机构。

26.可选地,所述分流机构呈板状、圆柱形或者球形,所述分流机构上具有多个均匀分布的通孔。

附图说明

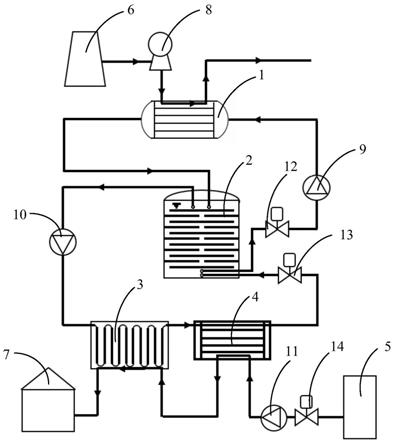

27.图1为本发明实施例提供的一种储热式供蒸汽系统的结构示意图;

28.图2为本发明实施例提供的一种储热式供蒸汽系统的工作状态示意图;

29.图3为本发明实施例提供的另一种储热式供蒸汽系统的工作状态示意图;

30.图4为本发明实施例提供的一种储热罐的结构示意图;

31.图5为本发明实施例提供的一种储热罐的工作状态示意图;

32.图6为本发明实施例提供的另一种储热罐的工作状态示意图;

33.图7为本发明实施例提供的一种第一挡板的结构示意图;

34.图8为本发明实施例提供的一种第二挡板的结构示意图;

35.图9为本发明实施例提供的一种分流机构的结构示意图;

36.图10为本发明实施例提供的另一种分流机构的结构示意图。

37.图标:

[0038]1‑

气液换热器;2

‑

储热罐;21

‑

壳体;211

‑

内壳;212

‑

保温层;213

‑

外壳;22

‑

储热介质;231

‑

第一进液管;232

‑

第二进液管;233

‑

第一出液管;234

‑

第二出液管;24

‑

介质导向机构;241

‑

第一挡板;2411

‑

第一间隙;242

‑

第二挡板;2421

‑

第二间隙;25

‑

分流机构;251

‑

通孔;3

‑

换热器;4

‑

预热器;5

‑

水箱;6

‑

工业高温排气口;7

‑

热用户;8

‑

排风风机;9

‑

第一传热介质输送泵;10

‑

第二传热介质输送泵;11

‑

循环水泵;12

‑

第一截止阀;13

‑

第二截止阀;14

‑

第三截止阀。

具体实施方式

[0039]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040]

请参考图1、图2和图3,本发明提供一种储热式供蒸汽系统,包括气液换热器1、储热罐2、换热器3、预热器4以及水箱5;其中,

[0041]

气液换热器1包括余热气体进口、余热气体出口、第一介质进口和第一介质出口,储热罐2包括第二介质进口、第二介质出口、第三介质进口和第三介质出口,换热器3包括第四介质进口、第四介质出口、液体进口和蒸汽出口,预热器4包括第五介质进口、第五介质出口、进水口和出水口;

[0042]

余热气体进口与工业高温排气口6通过管道连通,余热气体出口用于排出工业排气,第一介质进口与第二介质出口通过管路连通,第一介质出口与第二介质进口通过管路连通,以通过流过气液换热器1和储热罐2的传热介质将工业余热进行回收和存储;

[0043]

第三介质出口与第四介质进口通过管路连通,第四介质出口与第五介质进口通过管路连通,第五介质出口与第三介质进口通过管路连通,水箱5与进水口通过管路连通,出水口与液体进口通过管路连通,蒸汽出口与热用户7的管道连通,以通过流过换热器3和预热器4的传热介质将储热罐2内存储的热量供给热用户7。

[0044]

本发明实施例提供的储热式供蒸汽系统中,如图1所示,包括气液换热器1、储热罐2、换热器3、预热器4以及水箱5,其中,如图2所示,气液换热器1的余热气体进口与工业高温排气口6连通,气液换热器1的余热气体出口用于排出工业排气,能够构成工业排气的排气回路,气液换热器1的第一介质进口与储热罐2上的第二介质出口连通,气液换热器1的第一介质出口与储热罐2上的第二介质进口连通,传热介质可依次流过储热罐2上的第二介质出口、气液换热器1的第一介质进口、第一介质出口以及储热罐2的第二介质进口,能够形成储热回路,使得传热介质与工业高温排气进行热交换,回收工业高温排气中的工业余热并存储在储热罐2内;并且,如图3所示,储热罐2的第三介质出口与换热器3的第四介质进口连通,换热器3的第四介质出口与预热器4的第五介质进口连通,换热器3的第五介质出口与储热器的第三介质进口连通,传热介质可依次流过储热罐2的第三介质出口、换热器3的第四介质进口、第四介质出口、预热器4的第五介质进口、第五介质出口以及储热罐2的第三介质进口,能够形成供热回路,而水箱5与预热器4的进水口连通,预热器4的出水口与换热器3的液体进口连通,换热器3的蒸汽出口与热用户7的管道连通,水箱5中的水能够流过预热器4的进水口、出水口以及换热器3的进液口与流过换热器3的传热介质进行换热,形成高温水蒸气将热量供给热用户7。上述储热式供蒸汽系统能够集余热回收、储热、供热以及产蒸汽的功能于一体,通过储热罐2的设置能够先将具有间歇性和波动性的工业余热进行储存,并可实现持续稳定的供热,很好的解决了余热间歇性和波动性的问题,使得该系统能够持续稳定供应蒸汽,并且仅通过同一个储热罐2就能够同时实现储热和供热的功能,能够提高储热罐2的利用率,节省系统的制作成本。

[0045]

上述储热式供蒸汽系统中,工业高温排气口可以钢厂、水泥厂、化工厂等企业的高温排气口。排出的工业余热可以是中高温烟气或者水蒸气,能够为供蒸汽系统提供热源。而工业余热经过气液换热器1进行换热后,能够流入烟道管道将气体排入大气。

[0046]

上述储热式供蒸汽系统中管道中流动的传热介质可以为导热油或者熔盐。其中,熔盐作为传热介质具有来源广泛、价格低廉、腐蚀性小、储热密度高、系统压力低等优点。

[0047]

例如,传热介质可以是nano3、kno3、nano2、ca(no3)2、lino3一种或多种组成的混合熔盐,如二元solar盐、三元hts盐或三元hts xl盐。

[0048]

进一步地,为减少系统管路热损失和动力损失,传热介质可以为熔点低于100℃、分解温度即上限使用温度高于500℃的熔盐储热材料。

[0049]

上述气液换热器1的结构可以是板式、列管式、管壳式等换热结构,在这里不做限制,可以根据实际情况选择,能够将工业余热与管道内的传热介质进行热交换。

[0050]

上述换热器3的结构可以是板式、列管式、管壳式等换热结构,材质可以是钢、不锈钢或铜,换热器3的结构和材质在这里不做限制,可以根据实际情况而定。

[0051]

上述水箱5内的水可以为软化水。

[0052]

上述预热器4可以包括换热盘管以及电加热棒,电加热棒用于加热流过预热器4的水,换热盘管用于使得传热介质与加热后的水进行热交换,对预热器4内的水进行加热。需要说明的是,预热器4中的换热前的水的温度应该高于传热介质的熔点,则需要使用电加热棒将预热器4内换热前的水的温度加热到高于传热介质的熔点,避免传热介质与水进行热交换后凝固,例如,当传热介质为熔盐时,预热器4中的水温应该高于熔盐熔点,避免熔盐凝固,则当首次启动预热器4时,应开启预热器4中的电加热棒给水加热到传热介质熔点以上。

[0053]

上述储热式供蒸汽系统中,气液换热器1的余热气体进口与工业高温排气口之间的管道内可以设置有排风风机8,使得工业高温排气口的工业余热气体排入气液换热器1中;储热罐2的第二介质出口与气液换热器1的第一介质进口之间的管路上可以设置有第一传热介质输送泵9,能够将低温传热介质从储热罐2中输送到气液换热器1中,储热罐2的第三介质出口与换热器3的第四介质进口之间的管路上可以设置有第二传热介质输送泵10,能够将高温传热介质从储热罐2中输送到换热器3中;水箱5与进水口连接的管路上可以设置有循环水泵11,能够将水箱5中的水抽至预热器4中,保证水持续流向预热器4的进水口。

[0054]

具体地,上述排风风机8可以为高温排风风机,材质可以为铸钢、碳钢或者不锈钢等;上述第一传热介质输送泵9和第二传热介质输送泵10的种类可以根据传热介质的种类选择,例如,第一传热介质输送泵9和第二传热介质输送泵10可以为导热油泵或者熔盐泵,在这里不做限制。

[0055]

上述储热式供蒸汽系统中,储热罐2的第二介质出口与气液换热器1的第一介质进口之间的管路上可以设置有第一截止阀12,能够通过调节管路上第一截止阀12的开关状态,调节储热罐2与气液换热器1的连通并进行储热;储热罐2的第三介质出口与换热器3的第四介质进口之间的管路上可以设置有第二截止阀13,能够通过调节管路上第二截止阀13的开关状态,调节储热罐2与换热器3以及预热器4连通并对外供热;水箱5与预热器4的进水口之间的管路上可以设置有第三截止阀14,能够通过调节管路上第三截止阀14的开关状态,调节水箱5与预热器4进水口之间连通,实现水的输送。

[0056]

上述储热式供蒸汽系统中,具体地,如图4所示,储热罐2可以包括壳体21、储热介质22、第一进液管231、第二进液管232、第一出液管233、第二出液管234以及介质导向机构24;其中,第一进液管231和第二出液管234可以设置于壳体21顶部,第一出液管233和第二进液管232可以设置于壳体21底部,第一进液管231、第二进液管232、第一出液管233以及第二出液管234位于壳体21外的端口分别为第二介质进口、第三介质进口、第二介质出口以及第三介质出口;储热介质22位于壳体21内部,且储热介质22的液位淹没第一进液管231和第二出液管234位于壳体21内的端口,储热介质22的材料与传热介质的材料相同;介质导向机构24位于壳体21的顶部与壳体21的底部之间,以用于引导储热介质22沿壳体21的顶部与壳体21的底部的排列方向单向流动。由于储热罐2内设置有介质导向机构24,能够引导储热罐2内传热介质流向,避免顶部高温传热介质和底部的低温传热介质发生对流传热,能够仅通

过一个储热罐2实现储热和供热的功能,避免了使用多个储热罐2分别进行储热和供热时体积利用率低、造价高的问题。

[0057]

具体地,在储热罐2储热的过程中,如图5所示,将低温传热介质从储热罐2底部的第二介质出口抽到气液换热器1的第一介质入口,通过气液换热器1换热后得到的高温传热介质由储热罐2顶部的第二介质进口进入储热罐2,高温传热介质可以沿着介质导向机构24从顶部向储热罐2底部流动,并把储热罐2内低温传热介质压倒储热罐2底部,进行储热循环。

[0058]

另一方面,在储热罐2供热的过程中,如图6所示,高温的传热介质从储热罐2顶部的第三介质出口流向换热器3的第四介质进口,高温传热介质与高温水换热后温度降低,再流进预热器4中与水换热后流回储热罐2底部的第三介质进口,留回储热罐2中的传热介质沿着介质导向机构24从储热罐2底部流向储热罐2的顶部,能够把储热罐2内高温传热介质压到储热罐2顶部,进行供热循环。

[0059]

上述储热罐2中,如图4所示,介质导向机构24可以设置为包括沿壳体21的顶部指向壳体21的底部的方向相互交错、且平行设置的多个第一挡板241和多个第二挡板242;

[0060]

其中,相邻的第一挡板241与第二挡板242之间具有间隔;如图7所示,第一挡板241具有两个相互平行的侧边,两个侧边与壳体21的侧壁均具有第一间隙2411,且第一挡板241除两个侧边以外的其他边缘部分与壳体21侧壁密封连接;如图8所示,第二挡板242的边缘与壳体21的侧壁密封连接,且第二挡板242的中间区域具有与第一挡板241的两个侧边平行设置的第二间隙2421。

[0061]

上述介质导向机构24可以为“弓”型结构布局,传热介质可以从第一间隙2411和第二间隙2421中流过,能够引导传热介质流向,第一挡板241和第二挡板242能够使低温传热介质集中在储热罐2底部,高温传热介质集中在储热罐2顶部,通过第一挡板241和第二挡板242的阻隔作用,能够避免顶部高温传热介质和底部低温传热介质发生对流传热,并且,能够减缓传热介质在储热罐2的流动速度,能够避免储热罐2蓄热量或者放热量低、充放热不充分等问题。

[0062]

具体地,上述介质导向机构24中,可以设置,每相邻的两个第一挡板241和第二挡板242之间的间隔相同,每个第一挡板241的侧边均沿第一方向延伸,且第一挡板241与壳体21侧壁形成的两个第一间隙2411对称设置。

[0063]

其中,上述介质导向机构24的材料可以为低导热系数材料,能够保证传热介质通过介质导向机构引导的路径进行传热,避免传热介质直接通过介质导向机构传热,能够保证传热介质在储热罐内良好传热,例如,介质导向机构24的材料可以为陶瓷材料或者聚四氟塑料。另外的,上述介质导向机构24的材料也可以为高导热系数材料,例如,碳钢、不锈钢、玻璃钢等材料。介质导向机构的材料具体可以根据实际需求进行选择,在这里不做限制。

[0064]

具体地,上述介质导向机构24的材料可以为碳钢、不锈钢、玻璃钢、紫铜、黄铜、陶瓷和聚四氟塑料中的至少一种。

[0065]

上述储热式供蒸汽系统中,如图4所示,储热罐2还包括可以分流机构25,第一进液管231、第二进液管232、第一出液管233以及第二出液管234位于壳体21内部的端口均连接有分流机构25,能够使得传热介质在流入储热罐2和流出储热罐2的过程中速度减慢并且分

散,将周边高温或者低温传热介质排开,避免对储热罐2内储热材料造成大的搅动。

[0066]

具体地,上述分流机构25可以呈板状、圆柱形或者球形,例如,图9中分流机构25呈圆柱状,图10中分流机构25呈板状,分流机构25上具有多个均匀分布的通孔251,通过分流结构上的通孔251,能够对传热介质进行分流。

[0067]

具体地,上述分流机构25的材料可以为高导热系数材料。例如,分流机构25的材料为铜、钢和铁的其中一种,能够具有良好的导热性能,有利于储热罐2传热介质对热量的传输。

[0068]

上述储热式供蒸汽系统中,如图4所示,储热罐2的壳体21可以包括沿壳体21内部指向外部的方向依次设置的内壳211、保温层213以及外壳213。

[0069]

其中,上述内壳211的材料可以为高导热系数材料,有利于储热罐2内传热介质对热量的传输;具体地,上述内壳211的材料可以为铜、钢或者铁中的一种,在这里不做限制,可以根据实际情况而定。

[0070]

上述保温层213的材料可以为低导热系数材料,能够保证储热罐2的储热功能。具体地,保温层213的材料为蛭石、泡沫玻璃、岩棉、气凝胶毡和陶瓷纤维中的至少一种,在这里不做限制,可以根据实际情况而定。

[0071]

上述外壳213的材料可以为钢板、铝板、铁板和塑料板中的一种,在这里不做限制,可以根据实际情况而定。

[0072]

上述储热式供蒸汽系统中,内壳211可以设置为圆柱体结构,该结构简单,有利于储热罐2内传热介质的流动。内壳211还可以为其它形状的结构,在这里不做限制,可以根据实际情况而定。上述内壳211与介质导向机构24中的第一挡板241和第二挡板242之间可以通过焊接、螺栓连接或者卡槽连接,在这里不做限制,可以根据实际情况而定。

[0073]

上述储热罐2中,壳体21的顶部可以为容器盖,容器盖可以设置为半圆形或者圆弧性结构。

[0074]

上述储热式供蒸汽系统中,储热罐2的个数可以设置为至少一个。例如,储热式供蒸汽系统中可以设置多个储热罐2,每个储热罐2均能实现储热和供热的功能,多个储热罐2可以集中式分布还可以根据热用户7的位置不同分散分布。

[0075]

在具体地实施方式中,本发明实施例提供的储热式供蒸汽系统中,如图1所示,能够实现三种运行模式:

[0076]

第一种为储热模式,具体地操作可以为,开启储热罐2与气液换热器1之间管路上的第一截止阀12,接通气液换热器1与储热罐2之间的管路,开启排风风机,将工业余热送入气液换热器1中,开启第一传热介质输送泵9,将低温传热介质由储热罐2中抽到气液换热器1内与工业余热进行换热,得到高温传热介质流回储热罐2内,流回储热罐2内的高温传热介质由分流机构25分流减速后,随着介质导向机构24导向缓慢从储热罐2顶部向储热罐2底部流动,并把储热罐2内的低温传热介质压到储热罐2底部。

[0077]

第二种为供热模式,具体操作可以为,开启储热罐2与换热器3之间管路上的第二截止阀13,接通储热罐2、换热器3以及预热器4之间连接的管路,开启水箱5与预热器4之间管路上的第三截止阀14,接通水箱5、预热器4、换热器3之间连接的管路,开启第二传热介质输送泵10和循环水泵11,传热介质流过换热器3与高温水换热,传热介质温度下降,再流进预热器4与水换热后流回储热罐2底部,流回储热罐2中的传热介质由分流结构分流减速后,

通过介质导向机构24的引流沿“弓”形方向从储热罐2底部向储热罐2顶部流动,并把储热罐2内的高温传热介质压到储热罐2顶部,水箱5中的水通过预热器4升温后流过换热器3中进行换热产生蒸汽供给热用户7。

[0078]

第三种为一边储热一边供热模式,即按照第一种模式开启储热模式,按照第二种模式开启供热模式,具体操作可以为,开启第一截止阀12,接通气液换热器1与储热罐2之间的管路,开启第一传热介质输送泵9、开启排风风机8,将低温传热介质从储热光的底部抽到气液换热器1中换热成高温传输介质流回储热罐2中;开启第二截止阀13,接通储热罐2、换热器3以及预热器4之间的管路,开启第三截止阀14,接通水箱5、预热器4、换热器3和热用户7之间的管路,开启第二传热介质输送泵10和循环水泵11,传热介质流过换热器3中与高温水换热降温后,再流进预热器4中与水换热后流回储热罐2底部,流回储热罐2底部中的传热介质由分流机构25减速后,通过挡板引流从储热罐2底部向储热罐2顶部流动,软化水通过预热器4中升温后流过换热器3经过与交换介质换热产生蒸汽供给热用户7。

[0079]

在第三种模式中,具体地,储热罐2内传热介质的流动方向最终取决于储热时传热介质的流量与供热时传热介质的流量的大小,例如,当储热时传热介质的由第二介质入口流入的流量等于供热时传热介质由第三介质出口流出的流量时,由于第二介质入口与第三介质出口均位于储热罐2的顶部,储热时传热介质的流量可以与供热时传热介质的流量相抵消,储热罐2内的传热介质不流动;而当储热时传热介质的流量大于供热时传热介质的流量,则储热时传热介质的流量一部分与供热时传热介质的流量相抵消,最后储热罐2内的传热介质的流向为由储热罐2顶部向储热罐2的底部流动;而当储热时传热介质的流量小于供热时传热介质的流量,则供热时传热介质的流量一部分与储热时传热介质的流量相抵消,最后储热罐2内的传热介质的流向为由储热罐2的底部向储热罐2的顶部流动。

[0080]

显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1