一种紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统的制作方法

[0001]

本发明涉及太阳能光热利用领域,特别地,涉及一种紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,应用于太阳能中低温(100~200℃)热利用领域。

背景技术:

[0002]

能源是人类社会发展以及赖以生存的基础,随着人类社会的不断进步,对能源的消耗日益增加,以化石能源为代表的不可再生能源面临枯竭问题,因此发展利用可再生能源具有十分重要的意义。太阳能具有来源广泛、清洁无污染、取之不尽用之不竭的特点,合理地利用太阳能,能获得巨大的经济和社会效益。太阳能低温热利用,如太阳能热水器已实现了商业化应用。太阳能中低温(100~200℃)热利用目前仍处于试验阶段。开发适宜与建筑集成的紧凑型太阳能中低温热利用系统是目前研究的重要方向之一。菲涅尔透镜具有体积小、重量轻、成本低、对光的高汇聚等特点,有望用于紧凑型聚光集热器。但目前大多数基于线性菲涅尔透镜的太阳能集热器通常焦距较长,结构尺寸较大,不适宜与建筑集成;另外,集热器接收角十分有限,约为1

°

,当入射光线超过接收角时,聚光效率急剧下降,这意味着必须采用高精度的跟踪系统,以确保高效工作。申请号为201810966767.8的中国专利公开了一种菲涅尔透镜式太阳能集热器,将太阳光线汇聚到小范围内后采用复合抛物面二次聚光,但由于是免跟踪类太阳能集热器,全天有效工作时间短,太阳能利用率低。申请号为201710655928.7的中国专利公开了一种可移动的线性菲涅尔透镜-cpc聚光式太阳能集热器,该装置根据太阳纬度位置的变化调整菲涅尔透镜,延长了全年集热时间,但年平均集热效率不高(尽管移动菲涅尔透镜,将光线汇聚到集热管,但由于光线非垂直入射到菲涅尔透镜时的光学效率不高,进而影响了集热效率);同时,由于菲涅尔透镜采用滑动设计,腔体内无法形成有效密封,造成热损失增加,也会降低集热效率。专利号为201120038022.9的实用新型专利提出了一种跟踪式菲涅尔透镜的太阳能集热器,采用连续跟踪能有效地提高光学效率和集热时间,但是该装置需配置高精度的跟踪系统,运行成本较高,且多组集热器安装时占地较大,不利于与建筑集成。另外,上述几种菲涅透镜尔太阳能集热器仅针对单个集热器进行了优化,在实际应用中,一般是由多组集热器组成集热系统,需要对多组集热器单元进行集成设计,使系统兼具结构紧凑、运行成本低、聚光-集热时间长、集热温度和效率高等特点。

[0003]

综上所述,如何提高菲涅尔透镜式太阳能集热器系统的集热温度,提升其光学-集热效率以及结构紧凑性,同时对跟踪精度要求低,是推进太阳能中温热利用的一项重要举措。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的在于解决现有跟踪型菲涅尔透镜式太阳能集热系统结构庞大、光学-集热效率不高、跟踪精度要求苛刻的问题,提供一种紧凑型跟踪式菲涅尔透镜-cpc复合聚光太阳能集热系统。该系统由多组复合聚光型太阳能集热器组成。太阳能集热器采用线

性菲涅尔透镜和复合抛物面聚光器(cpc)集成设计,线性菲涅尔透镜作为一级聚光器,cpc作为二级聚光器。通过cpc的优化设计,提升复合聚光器的有效接收角,降低跟踪精度;同时通过菲涅尔透镜优化设计,降低复合聚光器高度,提高其结构紧凑性。此外,全天通过对太阳光线间歇跟踪,延长有效运行时间并提高聚光-集热效率,实现100~200℃高效集热。

[0005]

为实现上述技术目的,本发明采用如下技术方案:一种紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,包括若干个平行排布的聚光集热单元、连接各聚光集热单元的跟踪传动装置以及支架;所述聚光集热单元为由复合聚光装置、集热装置组成的密封腔体结构;所述复合聚光装置由cpc聚光器、腔体和菲涅尔透镜组成;所述cpc聚光器置于腔体轴对称线处,所述菲涅尔透镜置于腔体顶部,cpc聚光器的焦线和菲涅尔透镜的焦线重合;所述集热装置设置于cpc聚光器和菲涅尔透镜的焦线处;所述跟踪传动装置包括曲柄连杆机构、传动电机、减速机和太阳能跟踪传感器;所述太阳能跟踪传感器固定于一个聚光集热单元上,用于驱动传动电机运行;所述曲柄连杆机构由曲柄和连杆组成;所述曲柄与聚光集热单元轴线一端的短轴固定连接,所述连杆连接各聚光集热单元的曲柄;所述传动电机驱动减速机带动曲柄转动。

[0006]

作为本发明的进一步改进,所述聚光集热单元的聚光比为2.6~10,接收角度为10~20度。集热工质为流体媒介,优选空气、水或者导热油,集热温度为100~200℃。

[0007]

作为本发明的进一步改进,所述集热装置为镀有选择性吸收涂层的金属集热管、双层玻璃真空集热管、热管式真空集热管、直通式金属-玻璃真空集热管等;所述集热管的直径为5~47mm。

[0008]

作为本发明的进一步改进,所述集热装置为镀有选择性吸收涂层的金属集热管;所述金属集热管表面选择性吸收涂层的吸收率为85%~95%,发射率为4%~14%。

[0009]

作为本发明的进一步改进,所述集热装置为双层玻璃真空集热管;所述双层玻璃真空集热管内置u型铜管;所述双层玻璃真空集热管一端开口,一端封闭,内玻璃管表面涂有选择性吸收涂层;所述u型铜管通过圆筒形铝翼固定在全玻璃真空管内。

[0010]

作为本发明的进一步改进,所述复合聚光装置的腔体材质为玻璃钢、铝合金、不锈钢等材质,腔体内真空度为10-5

~105mpa。

[0011]

作为本发明的进一步改进,所述跟踪传动装置实行间歇跟踪,间歇跟踪时的转动角度为10~20度,可保持集热单元开口平面上午朝东,正午朝南,下午朝西。现有技术中菲涅尔透镜与复合抛物面聚光器(cpc)集成的复合聚光太阳能集热器的运行模式通常是固定式或连续跟踪式,本发明采用间歇跟踪方式,可克服连续跟踪式需要时刻保持高精度的跟踪要求,以及固定式工作时间短、聚光效果差的问题。本发明运行结构简单、紧凑、成本低;集热器在间歇跟踪条件下也可取得很高的集热效率,延长全天高效运行时间。

[0012]

作为本发明的进一步改进,所述聚光集热单元间通过软管串联连接,前一个聚光集热单元的工质出口端与下一个聚光集热单元的工质进口端连接;聚光集热单元每2~10个串联为1组,每2~10组并联为一套。

[0013]

作为本发明的进一步改进,所述菲涅尔透镜材质为透明塑料,优选有机玻璃或树脂,透射率为85%~95%,焦距为30~500mm,f数(透镜焦距与直径之比)为0.8~1.2。

[0014]

作为本发明的进一步改进,所述密闭腔体轴线两端通过挡板封闭,挡板上固定短

轴,所述短轴穿过带座轴承将腔体固定在支架上;优选的,所述挡板为金属板,可选择不锈钢、铝合金等;作为本发明的进一步改进,所述cpc聚光器材质为镜面铝、不锈钢等反光材料,cpc反射率为80%~98%,cpc最大接收角度为80~120度。

[0015]

作为本发明的进一步改进,所述支架由若干热镀锌方管通过焊接连接组成。

[0016]

所述紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统的运行方案为:太阳光线垂直入射到线性菲涅尔透镜表面上时,通过线性菲涅尔透镜将光线汇聚到正下方焦线处的集热管上,当入射光线角度发生偏转时部分经透镜折射后发生偏转的光线可通过cpc聚光器二次聚光再次反射到集热管上,从而被吸收并转化为热能,将待加热的流体工质通入集热管中,吸收的热能传递给管内流动的工质后流出管道;当入射太阳光线在一天内发生偏转时,超出接收角范围的光线不被接收,会导致集热器接收的能量不均匀,集热效率低,因此可对太阳能集热器的接收平面随入射光线的变化进行调整,使得集热器接收面上午朝东,正午朝南,下午朝西,保持入射太阳光线始终处于接收角范围内;更具体地,太阳能跟踪传感器控制传动电机转动,传动电机带动减速机转动,从而带动cpc集热腔体绕轴心转动,与伸出短轴连接的曲柄也随之做一维圆周运动,连杆在曲柄的带动下进行移动,最终带动与连杆连接的其余若干太阳能集热器单元一起转动。

[0017]

本发明的紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,由多组复合聚光型太阳能集热器组成,通过线性菲涅尔透镜和cpc组成的二次聚光器优化设计,可增大集热器对光线的有效接收角,降低聚光集热器高度,具有跟踪精度要求低、结构紧凑等特点。

[0018]

本发明的紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,复合聚光装置与集热装置之间采用密封结构设计,可有效降低集热装置的热损失,提高集热效率;另外,优选小直径的集热管,可进一步提高集热器的聚光比,进而提高集热温度,实现中温集热。

[0019]

本发明的紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,通过简单的曲柄连杆装置实现多个聚光集热单元点位置的间歇跟踪,便于与建筑物集成;此外,多组聚光集热单元可根据实际需要进行串并联,提高系统集热温度和集热量,满足中温热利用需求。特别地,本发明的集热系统采用空气作为传热媒介时,可将热空气(100~200℃)作为吸附干燥系统中吸附剂再生的热源,代替传统电加热供热方式,有效地节约传统能源,降低系统干燥成本,具有明显的节能减排的优势。

附图说明

[0020]

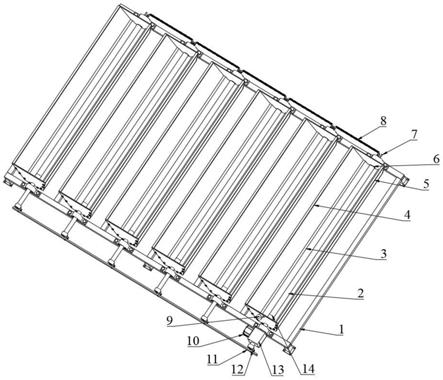

图1为实施例1的整体结构示意图。

[0021]

图2为聚光集热单元的横截面视图;图2(a)为以双层玻璃真空管为集热管的单个集热单元横截面视图;图2(b)为以镀有选择性涂层金属管为集热管的单个集热单元横截面视图。

[0022]

图3为以双层玻璃真空管为集热管的剖视图;其中:1-支架,2-集热管,3-腔体,4-线性菲涅尔透镜,5-铝合金镜框,6-密封圈,7-u型铜管,8-软管,9-太阳能跟踪传感器,10-传动电机,11-连杆,12-曲柄,13-减速机,14-尾托,15-u型铜管进口端,16-u型铜管出口端,17

ꢀ-

圆筒形铝翼,18-双层玻璃真空管,19-cpc聚光器。

[0023]

图4为实施例1中线性菲涅尔透镜光线折射示意图。

[0024]

图5为实施例1中跟踪式复合聚光型太阳能集热系统全天跟踪示意图;图5(a)为上午初始位置跟踪系统主视结构图;图5(b)为正午时刻跟踪系统主视结构示意图;图5(c)为下午停止时刻跟踪系统主视结构示意图。

具体实施方式

[0025]

下面结合附图和具体实施例对本发明的实施方式做进一步详细地、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的部分实施例,不能用来限制本发明的范围。

[0026]

实施例1如图1所示,本发明实施例公开了一种聚光比2.6、接收角度10度的紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统,包括支架1、平行排布的6个阵列集热单元和设置于支架1上的跟踪传动装置,每个聚光集热单元为由复合聚光装置和集热装置组成的密封腔体结构,复合聚光装置包括cpc聚光器19 、腔体3(图1中最右侧为主动集热腔体,其余为从动集热腔体)和线性菲涅尔透镜4,腔体3真空度为105pa;集热装置为设置在腔体内部的集热管2;相邻聚光集热单元中心轴线间距为480mm。

[0027]

具体地,该实施例中支架1由若干根热镀锌方管通过焊接连接组成,起到固定和承载腔体3的作用。

[0028]

进一步地,该实施例中腔体3由玻璃钢整体成型,通过挡板两侧的伸出短轴与带座轴承固定在支架1上,端部两侧挡板为金属板,通过螺钉与腔体3连接,腔体3可通过短轴绕轴心转动;cpc聚光器19固定于腔体3轴对称线处,材质为反射镜面铝,反射率能达到98%,当入射光线角度发生偏转时部分经透镜折射后发生偏转的光线可通过cpc反射汇聚到集热管2上;cpc的接收角度为120度;腔体3上方还设置预埋在两侧的铝合金镜框5,将线性菲涅尔透镜4嵌套在镜框内,透镜材料选用透光率高、重量轻的pmma(聚甲基丙烯酸甲酯)材料,其透射率为95%,焦距为300mm,f数(透镜焦距与直径之比)为1.2,光线经线性菲涅尔透镜4折射后路径变化如图4所示;该腔体3与线性菲涅尔透镜4共同形成一个密闭空间,四周间隙部分涂有密封胶,可有效地减少热量的散失,并防止灰尘和其他杂物落入而影响聚光器的聚光效果。

[0029]

进一步地,如图2(a)、3所示,腔体3内部设有集热管2,包括双层玻璃真空管18、圆筒形铝翼17和u型铜管7;双层玻璃真空管18固定于上述腔体3内的轴对称线处,并放置在所述线性菲涅尔透镜4的焦线处,双层玻璃真空管18一端开口,一端封闭,整体像一个暖水瓶内胆,内玻璃管外壁涂有一层具有高吸收率、低发射率的选择性吸收涂层,涂层材料采用磁控溅射的铝-氮-铝(al-n-al),吸收率为95%,发射率为4%;双层玻璃真空管18开口端设有用于防止管内热量散失的密封圈6,所述密封圈6的材料优选弹性硅橡胶;上述双层玻璃真空管18尾部还设有用于保护的尾托14;两管口呈左右方向布置的u型铜管7通过圆筒形铝翼17固定在双层玻璃真空管18内部,并伸出腔体3,可提高传热效率。

[0030]

具体地,如图1、3所示,紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统中通入的工质采用空气,从u型铜管7的进口端15进入集热器内部进行换热后,从u型铜管出口端16流出;相邻聚光集热单元之间通过软管8进行串联连接,前一个聚光集热单元的工质出口端与下一个聚光集热单元的进口端连接,u型铜管7裸露在空气的部分用保温棉包裹着,防止内部热量

散失。

[0031]

该实施例中还包括由太阳能跟踪传感器9、传动电机10、减速机13、曲柄12、连杆11组成的跟踪传动装置;所述传动电机10输出端与减速机13输入端通过键连接,减速机13输出端与腔体3一侧的短轴通过键连接,所述曲柄12与短轴通过螺钉或者键连接,所述连杆11与曲柄12通过销钉连接。太阳能跟踪传感器9驱动传动电机10运行,通过减速机13减速后,带动主动腔体3转动(图1中最右侧腔体);系统的跟踪角度设置为一个接收角度的大小即为10度,设置太阳能跟踪传感器控制传动电机驱动减速机输出端转动,从而带动腔体3转过10度,曲柄12通过螺钉与腔体3一侧短轴固定连接,当短轴转动时会带动曲柄12进行相同的角度转动,通过销钉与曲柄12连接的连杆11,随着主动曲柄的转动而移动;此时,与连杆11连接的其余从动曲柄与主动曲柄12做相同的一维圆周运动,从而带动其余阵列的从动集热单元转过相同角度。

[0032]

当太阳光线在一天内发生变化,太阳入射角超过集热器接收角度时,可对整个集热器朝向角度进行调整,通过设置太阳能跟踪传感器控制传动电机带动集热器进行多个角度的转动,使得集热器接收面上午朝东,正午保持水平,下午朝西。

[0033]

如图5(a)所示,为此跟踪系统的上午起始时刻,接收面转至朝东;如图5(b)所示,为此跟踪系统正午时刻,转动接收面至垂直于太阳入射光线位置;如图5(c)所示,为此跟踪系统的下午终止时刻,转动接收面至朝西方向。

[0034]

系统跟踪实施过程:该实施例中,跟踪式复合聚光型太阳能集热系统,全天有效工作时间段为8:20~15:40,由于太阳每时每刻的位置都在发生变化,每小时转过15

°

,设置该跟踪装置的跟踪角度为一个接收角度的大小即为10

°

,每隔40分钟进行调整一次,系统每次调整的角度为10

°

,全天进行11个位置跟踪调节,θ值分别为-50

°

,-40

°

,-30

°

,-20

°

,-10

°

,0

°

,10

°

,20

°

,30

°

,40

°

,50

°

。上午8:20时将该装置调整到图5(a)起始时刻位置,中午11:40时将该装置调整到图5(b)位置,在下午15:00时将该装置调整到图5(c)位置。

[0035]

该实例中系统集热过程:当太阳光线垂直入射到线性菲涅尔透镜4上,通过线性菲涅尔透镜4对光线的汇聚作用,将光线汇聚到正下方焦线处的集热管2上;当入射光线角度发生偏转时,经线性菲涅尔透镜4折射后发生偏转的光线可通过下方设置的二次聚光器cpc进行反射,将偏转的光线重新汇聚到集热管2上,从而被吸收并转化为热能;双层玻璃真空管18将吸收的热量通过传热效率高的圆筒形铝翼17,传递给u型铜管7,空气经u型铜管的进口端15进入集热腔体中,在u型铜管7中进行换热后,从出口端16流出并进入下一个集热单元继续加热。

[0036]

在其他条件相同的情况下,将本发明所述的复合聚光型太阳能集热系统与具有相同聚光比为2.6的cpc太阳能集热系统和菲涅尔透镜式太阳能集热系统在全天8:20-15:40间歇跟踪运行模式下集热器高度(cpc开口平面/透镜表面距集热管中心高度)、全天有效工作时间和平均光学效率进行对比,如表1所示。

[0037]

表1 间歇跟踪时不同太阳能集热系统的全天运行情况对比表 cpc太阳能集热系统菲涅尔式太阳能集热系统复合聚光型太阳能集热系统集热器高度/mm450.1300300全天有效工作时间/h7.37.37.3平均光学效率63.7%45.0%73.7%

由上述表可知,本发明实施例1中紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统在间歇跟踪

运行模式下,跟踪角度为10

°

,全天有效运行时长可达7.3h,平均光学效率为73.7%,相对于cpc太阳能集热系统和菲涅尔式太阳能集热系统分别提高了10%和28.7%,集热器高度相对于cpc太阳能集热系统降低了33.3%。因此,本发明的紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统有效地提高了基于以往太阳能集热系统的光学效率,降低聚光集热器的高度,结构更为紧凑,聚光-集热时间长;同时,该系统采用了间歇跟踪运行模式,降低了系统跟踪精度的要求和系统的复杂性。

[0038]

实施例2本实施例和实施例1的区别仅在于,紧凑型跟踪式复合聚光太阳能集热系统中单个集热单元的聚光比为10,接收角度为20

°

。菲涅尔透镜的焦距为30mm,f数为0.8,透射率为85%,二级聚光器cpc接收角度为80度,反射率为80%,集热管采用镀有选择性吸收涂层的铜管,铜管直径为5mm,表面选择性吸收涂层的吸收率为85%发射率为14%为了降低向外部环境的散热损失,对集热管与复合聚光装置组成的密封腔体进行抽真空,真空度为10-5

pa,四周间隙部分涂上密封胶以提高密封性;跟踪传动装置实行间歇跟踪,间歇跟踪时的转动角度设置为20度,每隔80分钟进行调整一次,全天有效工作时间段为7:20~16:40,进行7个位置的跟踪调节,θ值分别为-60

°

,-40

°

,-20

°

,0

°

,20

°

,40

°

,60

°

。系统中相关其余零部件的连接方式和系统跟踪实施过程同实施例1。

[0039]

本发明的具体实施方式还可实现与建筑物集成化安装,灵活改变不同集热单元之间的串联或者并联方式,获得不同出口温度的集热工质,作为满足不同温度要求的热源供应,应用于各类太阳能中低温热利用行业中。特别地,本发明的集热系统采用空气作为传热媒介时,可将热空气(100~200℃)作为吸附干燥系统中吸附剂再生的热源,代替传统电加热供热方式,有效地节约传统能源,降低系统干燥成本,具有明显的节能减排的优势。

[0040]

本发明基于对线性菲涅尔透镜和cpc聚光器优化设计得到的复合聚光型太阳能集热系统,结构简单、紧凑;通过设置简单的曲柄连杆跟踪传动装置,有效地增大现有菲涅尔透镜式太阳能集热器的接收角度,降低聚光集热器的高度、系统跟踪精度的要求以及系统运行的复杂性;相比于免跟踪类太阳能集热器,克服了接收能量不均匀的不足,提高全天有效工作时间和集热效率,有效地提高了对太阳能的利用和聚光-集热效果;集热装置与复合聚光装置组成密封的腔体结构能有效降低向外界环境的散热损失;另外,优选小直径的集热管,可进一步提高集热器的聚光比,进而提高集热温度,实现中温集热。

[0041]

对于所公开实例的上述说明,除上述实施方案外,还有其他实施方案,凡是采取同等替换或等效变换形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。

[0042]

对于这些实施例的修改对本领域的专业技术人员将是显而易见的,本说明书中所定义的一般原理在不脱离本发明或范围的情况下,可以在其他实例中实现。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1