热扩散器件以及电子设备的制作方法

本技术涉及热扩散器件以及电子设备。

背景技术:

1、近年来,由于元件的高集成化及高性能化而导致发热量增加。另外,随着产品的小型化发展,发热密度增加,因此散热对策变得重要。该状况在智能手机及平板电脑等移动终端的领域中特别显著。作为热对策部件,大多使用石墨片等,但其热输送量并不充分,因此研究了各种热对策部件的使用。其中,作为能够非常有效地使热量扩散的热扩散器件,面状的热管亦即均热板的使用的研究正在进行。

2、均热板具有在框体的内部封入有工作介质和利用毛细力而输送工作介质的芯体的构造。上述工作介质在吸收来自发热元件的热量的蒸发部吸收来自发热元件的热量并在均热板内蒸发后,在均热板内移动,被冷却而返回至液相。返回至液相的工作介质利用芯体的毛细力再次向发热元件侧的蒸发部移动,将发热元件冷却。通过反复进行该动作,均热板不必具有外部动力就独立工作,利用工作介质的蒸发潜热及凝结潜热,能够二维且高速地扩散热量。

3、在专利文献1中公开了一种热管,其特征在于,具备:扁平状的容器,在内部封入有工作流体;和芯体,设置在上述容器的内部,上述芯体具有将纤维编成筒状而成的编织体、和将比上述纤维粗的纤维捆成线状而成的线状束,上述线状束配置于由上述编织体的内周面围起来的空洞部,在上述编织体的周围形成有上述工作流体的蒸汽流路,在上述空洞部形成有上述工作流体的液体流路。

4、专利文献1:日本特开2018-76989号公报(日本专利第6694799号公报)

5、在专利文献1所记载的热管中,通过改变作为芯体的材料而使用的纤维的粗细,从而在芯体形成内部区域和外部区域,并将内部区域作为液体流路,将外部区域作为蒸汽流路。

6、然而,在专利文献1中,关于相对于热源如何有效地配置芯体,既没有公开也没有启示。

7、此外,上述问题不限于均热板,是能够通过与均热板相同的结构使热量扩散的热扩散器件共通的问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种确保工作介质的循环路径且容易交换气液的热扩散器件。本实用新型的另一目的在于提供一种具备上述热扩散器件的电子设备。

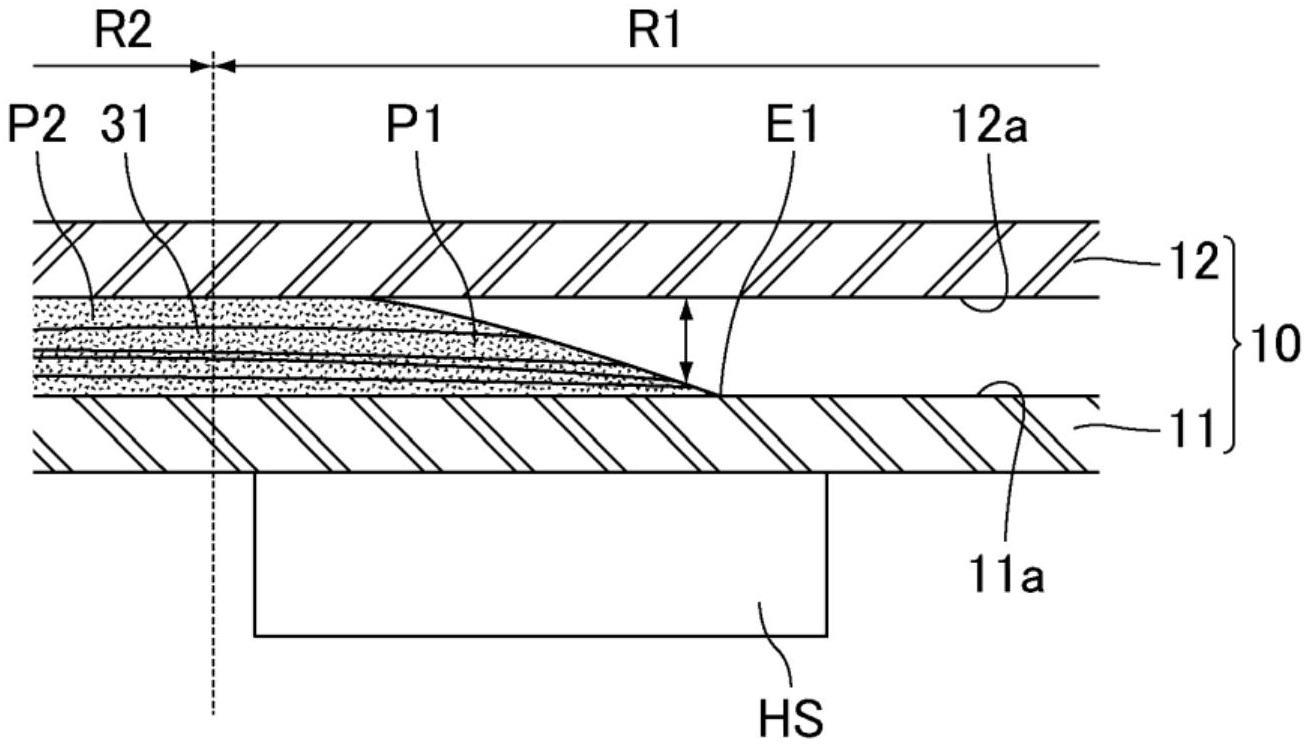

2、本实用新型的热扩散器件具备:框体,具有沿厚度方向对置的第一内壁面及第二内壁面;工作介质,被封入于上述框体的内部空间;以及至少一个芯体,配置在上述框体的上述第一内壁面与上述第二内壁面之间。在从上述第一内壁面的上述厚度方向俯视观察时,上述芯体从第一端延伸至第二端。上述芯体由将纤维捆成线状而成的纤维束构成。在观察沿着上述芯体延伸的方向以及上述厚度方向的截面时,上述芯体的上述第一端位于上述框体的第一区域,上述芯体的除了上述第一端及上述第二端之外的一部分位于上述框体的与上述第一区域不同的第二区域。上述芯体在上述第一区域具有与上述第一内壁面接触且不与上述第二内壁面接触的第一部分,在上述第二区域具有与上述第一内壁面及上述第二内壁面接触的第二部分。

3、本实用新型的电子设备具备本实用新型的热扩散器件。

4、根据本实用新型,能够提供一种确保工作介质的循环路径且容易交换气液的热扩散器件。

技术特征:

1.一种热扩散器件,其特征在于,具备:

2.根据权利要求1所述的热扩散器件,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的热扩散器件,其特征在于,

4.根据权利要求1~3中任一项所述的热扩散器件,其特征在于,

5.根据权利要求1~3中任一项所述的热扩散器件,其特征在于,

6.根据权利要求5所述的热扩散器件,其特征在于,

7.根据权利要求5所述的热扩散器件,其特征在于,

8.根据权利要求5所述的热扩散器件,其特征在于,

9.根据权利要求5中任一项所述的热扩散器件,其特征在于,

10.根据权利要求9所述的热扩散器件,其特征在于,

11.根据权利要求10所述的热扩散器件,其特征在于,

12.根据权利要求1~3中任一项所述的热扩散器件,其特征在于,

13.根据权利要求1~3中任一项所述的热扩散器件,其特征在于,

14.根据权利要求13所述的热扩散器件,其特征在于,

15.根据权利要求13所述的热扩散器件,其特征在于,

16.根据权利要求13所述的热扩散器件,其特征在于,

17.一种电子设备,其特征在于,

18.根据权利要求17所述的电子设备,其特征在于,

技术总结

本技术涉及热扩散器件以及电子设备。作为热扩散器件的一个实施方式的均热板(1)具备框体(10)、工作介质(20)以及至少一个芯体(30)。芯体(30)从第一端(E1)延伸至第二端(E2)。芯体(30)由将纤维(F)捆成线状而成的纤维束构成。芯体(30)的第一端(E1)位于框体(10)的第一区域(R1),芯体(30)的除了第一端(E1)及第二端(E2)之外的一部分位于框体(10)的第二区域(R2)。芯体(30)在第一区域(R1)具有与第一内壁面(11a)接触且不与第二内壁面(12a)接触的第一部分(P1),在第二区域(R2)具有与第一内壁面(11a)及第二内壁面(12a)接触的第二部分(P2)。

技术研发人员:小岛庆次郎,沼本龙宏,福田浩士,森上诚士,玉山孟明

受保护的技术使用者:株式会社村田制作所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!