一种煤矿地下空间地热利用系统

1.本实用新型涉及地热开发利用领域,特别是涉及一种煤矿地下空间地热利用系统。

背景技术:

2.煤炭是我国的主体能源,经过长时间的高强度开采,已有大量的煤矿因资源枯竭而关闭。据不完全统计,自二十世纪九十年代末到2019年底,全国关闭煤矿井近8万处。煤矿关闭后,仍有大量的剩余煤炭、矿井水、地下空间、土地、地热等资源可供开发利用。

3.我国煤矿开采以井下开采为主,长期开发形成了巨大的可利用特殊地下空间,为发展地下生态城市创造了得天独厚的条件。据调查,我国现有煤矿地下空间约139亿m

³

,到2030年,预计将达到241亿m

³

,长度约160万km,可绕赤道40圈。开发利用废弃煤矿地下空间,既可以避免煤矿采空区被充填造成极大的特殊地下空间浪费,又可以缓解地面城市发展面临的土地紧缺等问题,可为废弃矿井企业提供一条转型脱困和可持续发展新路径,不断推动资源枯竭型城市的转型发展。

4.此外,废弃煤矿的地热资源也同样值得关注。近年来,随着煤矿开采深度不断加深,煤矿开采面临着热害,如河北省煤矿区采掘深度已达600~800 m,有的甚至达到1200 m以深。河北省煤矿区的地热异常主要分布于邯郸市峰峰矿区、石家庄市元氏煤田、唐山市开滦矿区、河北平原的大城含煤区等。如峰峰矿区梧桐庄矿600 m,地温为24.3~41.9℃,在500~900 m的勘探深度内有16个钻孔的地温梯度在3℃/100 m以上,羊东矿1500 m,地热水温度达53.3℃。多数矿井生产时期把地热作为热害处理,少部分矿井也作为热源开发利用。煤矿一旦关闭后,地热已有益无害,地热资源的开发利用有着能源利用和减轻煤矿热害的双重意义,应引起足够重视。

5.目前,国内对于废弃矿井地下空间资源和地热资源的开发利用处于刚刚起步阶段,缺乏将煤矿地下空间和地热联合开发和综合利用的工程案例和技术方案。

技术实现要素:

6.为解决上述问题,本实用新型提供一种煤矿地下空间地热利用系统,以实现废弃煤矿地下空间和地热联合开发和综合利用。

7.本实用新型的技术方案为:一种煤矿地下空间地热利用系统,包括煤矿地下空间水库、取热井、回灌井、地面地热水输送管线、热交换器、供热管网、用户端等;其中,煤矿地下空间水库设置在煤矿地下空间中,在煤矿地下空间设置有环周的侧方隔水层和下端隔水层,环周的侧方隔水层与下端隔水层相互连接形成的侧方和底部隔水的隔水空间即煤矿地下空间水库;取热井和回灌井的下端分别与煤矿地下空间水库相连通,取热井的上端连接有地面地热水输送管线ⅰ,回灌井的上端连接有地面地热水输送管线ⅱ,地热水输送管线ⅰ与换热设备相连,地热水输送管线ⅱ与换热设备相连;取热井内设置抽水泵;煤矿地下空间水库的地热水通过取热井输送至地面,并通过地面地热水输送管线ⅰ输送至换热设备,并在

换热取热之后,将取热后的地热尾水通过地面地热水输送管线ⅱ输送至回灌井,而后地热尾水通过回灌井回灌进入煤矿地下空间水库重新进行蓄热;地热水经过换热设备取热换热之后,将热量取走并应用于供热管网最终进入用户端实现地热开发利用;其中,供热管网分别连接换热设备和用户端,实现水循环。

8.具体的,煤矿地下空间水库由废弃煤矿地下空间改造而成用于储存地热水并进行地热水蓄热的水库,具体包括采空区或/和井巷工程等地下空间。具体的:煤矿地下空间的环周的侧方隔水层包括注浆加固的防水煤柱,下端隔水层为煤矿地下空间的注浆加固的隔水底板层,注浆加固的防水煤柱上端设有注浆封堵的侧顶板,注浆加固的防水煤柱下端通过注浆封堵的侧直接底板与注浆加固的隔水底板层连接。即结合煤矿原本存在的防水煤柱、隔水底板,通过对防水煤柱、隔水底板层注浆加固形成注浆加固的防水煤柱、注浆加固的隔水底板层,并通过在注浆加固的防水煤柱上下端进行注浆加固封堵形成注浆封堵的侧顶板、注浆封堵的侧直接底板,使得注浆封堵的侧顶板、注浆加固的防水煤柱、注浆封堵的侧直接底板和注浆加固的隔水底板层等隔水措施通过将整个相连的煤矿地下空间隔离并整合成一个相互连通的大型煤矿地下空间,该地下空间通过下部隔水底板和侧面的防水煤柱及注浆加固区的隔水性实现与周边地下水之间的隔离,从而避免了该地下空间中水体与周边地下水之间的流通,避免了地热开发过程中对地下水的潜在污染。

9.优选的,煤矿煤层为平缓煤层,且采区断层不发育,便于将所有采空区、井巷工程等地下空间整合成一个对外密闭性良好的大型煤矿地下空间并形成密闭性良好的煤矿地下空间水库。本实用新型中,要求煤矿煤层倾角不宜超过25

°

。

10.煤矿地下空间的地温主要取决于埋深和地温梯度等。一般来说,平均地温梯度约为2~3℃/100m。因此,本领域技术人员不难理解,埋深越深,煤矿地下空间的地温越高;地温梯度越大,煤矿地下空间的地温也越高。

11.优选的,煤矿地下空间需具备一定的埋深,煤矿地下空间的深度不宜小于300m,以便产生足够的地热。

12.优选的,煤矿宜处于大地热流值、地温梯度高异常区或者深大断裂导热带,以便形成高于区域平均地温梯度的地热资源。优选的,具有开发价值的地热资源宜分布在煤矿地下空间地温梯度高于当地区域平均地温梯度1~3℃/100m的煤矿。

13.此外,固体导热系数主要用热导率进行评价指标,热导率=热扩散系数

×

比热

×

密度,因此,提高固体的密度、热扩散系数等有助于提升其热导率。

14.优选的,本实用新型要求对用于构建煤矿地下空间水库的防水煤柱、隔水底板以及防水煤柱上下方岩层等进行全面注浆加固和注浆封堵,提升煤矿地下空间围岩的致密性,进而提升防水煤柱、隔水底板以及防水煤柱上下方岩层等的热导率,改善煤矿地下空间水库蓄热效果。要求注浆工艺采用全面注浆加固以及渗漏点重点注浆的原则,采用高压注浆,浆液以渗流形式扩散,在预定隔水岩层或隔水岩体中注浆深度不低于10m,注浆结束标准为:达到设计终压,浆液流量在40 l/min以下,并持续20分钟以上。

15.由于煤矿地下空间水库为底部和侧面密封而上方未密封的半密封空间,而煤层一般具有一定倾角,因此处于地下水径流上游方向的隔水煤柱顶部的绝对高程要高于处于地下水径流下游方向的隔水煤柱顶部的绝对高程,为防止煤矿地下空间水库的水体从隔水煤柱上方越流进入周边地下岩体从而造成煤矿地下空间水库水的流失,需要对处于地下水径

流下游方向的隔水煤柱上方岩层进行注浆加固和注浆封堵,隔水煤柱上方岩层注浆区域的高度不低于地下水径流越流发生的高度。优选的,处于地下水径流下游方向的隔水煤柱上方岩层注浆区域的高度为处于地下水径流上游方向的隔水煤柱顶部,这样整个侧方隔水层顶部绝对高程保持一致。

16.优选的,本实用新型中的煤矿可以采用高水材料或超高水材料充填开采的方式,使用高水材料充填采空区,避免顶板垮落填充采空区致使地下空间体积减少;同时,由于高水材料或超高水材料中含有大量自由水,因此,高水材料充填体可以用于储水,进而提升煤矿地下空间水库的库容量。

17.相比于传统的地热使用定向钻孔取热技术中水量偏少且取热过程中可能会污染地下水的弊端,本实用新型的煤矿地下空间水库的隔水性实现了与周边地下水之间的隔离,从而避免或者减少了该地下空间中水体与周边地下水之间的流通,避免了地热开发过程中对地下水的潜在污染。因此,本实用新型专利提出的将煤矿地下空间改造而成的地下水库具有密闭性良好、空间稳定性极好、空间巨大的特点。煤矿地下空间水库的水体通过地热作用形成地热水。

18.另外通过抽水取热通道通过煤矿竖井或斜井连通煤矿地下空间水库,回灌发电通道通过煤矿竖井或斜井连通煤矿地下空间水库,减少了打孔施工过程,大大减少了施工。

19.一般来说,煤炭地下开采需要设置竖井或者斜井作为运输的主井和副井,煤矿关闭之后,竖井或斜井作为运输通道的功能不复存在,因此,抽水取热通道(即取热井)可以通过煤矿竖井或斜井连通煤矿地下空间水库,回灌通道(即回灌井)可以通过煤矿竖井或斜井连通煤矿地下空间水库。

20.其中,取热井是指抽取煤矿地下空间水库的地热水并将地热水提升送至地上的通道,即用于抽取和输送地热水的竖井。本实用新型中通过改造煤矿竖井或者斜井实现。取热井需要抽取和提升煤矿地下空间水库的地热水,因此,取热井中需要设置抽水泵以便将煤矿地下空间水库的地热水抽取并提升送至地上,可以根据埋深、扬程和输水量等确定抽水泵的数量、型号和功率等;抽水泵的安装位置包括取热井的下端,并根据需要在取热井中间、上端、地面地热水输送管线上。

21.所述取热井可以通过在竖井或斜井中铺设安装大口径、耐高温、耐腐蚀、高强度材质的管道实现,即抽水取热井管道,该管道可以是钢管或者整体式钢衬钢筋混凝土输水管,输水管架靠竖井岩壁固定,抽水蓄能电站输水管建造的设计和施工需按照《nb/t 35056—2015 水电站压力钢管设计规范》等规范的要求执行;抽水取热井管道下端深入煤矿地下空间水库水体,以便可以抽取煤矿地下空间水库的地热水;抽水取热井管道上端到地面上,与地面地热水输送管线ⅰ相连。取热井管道外包裹有保温层,保温材料可以选用硬质聚氨酯泡沫塑料。

22.其中,回灌井是指将地上经过换热之后的地热水尾水(即地热水经过换热取热后的冷水)回灌至煤矿地下空间水库的通道,即用于回灌地热水尾水的竖井。本实用新型中通过改造煤矿竖井或者斜井实现。回灌井下端与煤矿地下空间水库相连,上端直至地面并在地面与地面地热水输送管线相连接。

23.所述回灌井有两种形式:其一为不额外铺设管道而将换热之后的地热水尾水直接通过竖井或者斜井通过重力自流进入煤矿地下空间水库,煤矿的竖井或斜井下端直接进入

煤矿地下空间水库,上端与地面地热水输送管线相连;其二为安装管道即为回灌井管道,回灌井管道与地面地热水输送管线ⅱ相连,回灌井管道外包裹有保温层,保温材料可以选用硬质聚氨酯泡沫塑料。回灌井管道可以选用与抽水取热井管道相同的材质。

24.所述取热井和回灌井可以分别是竖井或斜井中的主井和副井改造而成,取热井的下端需处在地下水径流的下游方向,回灌井下端需处在地下水径流的上游方向,这样回灌进煤矿地下空间水库的地热水尾水(即被换热取热后的冷水)通过重力作用沿着地下水径流方向流向取热井方向,并在运移过程中被地热加热成地热水,完成地热水的蓄热过程。因此,取热井选择处在地下水径流下游方向的竖井或者斜井改造而成,回灌井选择处在地下水径流上游方向的竖井或者斜井改造而成。

25.其中,地面地热水输送管线是指将抽取至地面之后的煤矿地下空间水库的地热水输送至热交换器取热并进一步将换热之后的地热水尾水从热交换器输送至回灌井的管线,包括地面地热水输送管线ⅰ和地面地热水输送管线ⅱ,分别与取热井和回灌井上端连接;该管线采用大口径、耐高温、耐腐蚀、高强度材质的管道,该管道可以是钢管或者整体式钢衬钢筋混凝土输水管,输水管架靠竖井岩壁固定,抽水蓄能电站输水管建造的设计和施工需按照《nb/t 35056—2015 水电站压力钢管设计规范》等规范的要求执行,并根据实际需要设立若干泵站通过抽水加压泵对地热水进行加压以便将其顺利输送。地面地热水输送管线管道外部设有保温层。保温材料可以选用硬质聚氨酯泡沫塑料。

26.其中,地热的利用是指采用地源热泵技术(hp)用于提取煤矿地下空间水库地热水中的热量并将该热量传递至供暖管网,热交换器采用地源热泵技术(hp)中的热交换器,热交换器的结构为现有技术。可以包括蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、管道等部分。热交换器即为换热设备。

27.优选的,需根据实际需求进行热交换器的型号、数量、功率等的配置,多个热交换器共同工作时采用并联模式同时进行取热换热工作。

28.供热管网是指用于城镇生活供暖的管网系统。供热管网为现有技术的常规设置。这里的供热管网可以为按照现有技术中的要求重新铺设,也可以本技术的换热设备与供热管网通过管道进行连接。

29.具体,可以为,城镇居民供热管网采用水为供热介质,当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷、生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术经济比较认为合理时,可以采用水和蒸汽两种供热介质。城镇居民供热管网优选采用闭式双管制,供热管道采用直埋敷设,直埋管道采用钢管、保温层、外护层紧密结合为一体的整体式预制直埋保温管;管材选用无缝钢管并采用焊接方式连接,保温材料选用硬质聚氨酯泡沫塑料,保护壳选用聚乙烯外护套。供热管网其他事宜需符合《城镇供热管网设计规范》(cjj34-2010)相关要求。

30.供热管网连接供暖用户端,供暖用户端是指用于居民室内供暖需求的采暖系统,为现有技术的常规设置。主要包括屋内地暖、暖气片等等散热设备、供热管道及附件等组成部分。地暖、暖气片等等散热设备的选型及数量需根据散热量进行设计。室内供热管道需根据用户实际情况选择单管跨越式或者双管式供热系统。室内供热用户端其他事宜需符合《住宅设计规范 gb50096-2011》等规范的要求。

31.此外,不难理解的是,整个煤矿地下空间地热利用系统中需要为各个用电设备(包括抽水取热井中的抽水泵以及加压泵,地面地热水输送管线的加压泵等)进行输配电,输配

电系统为现有技术的常规设置。

32.本实用新型的有益效果,传统地热开发利用工程中,需要打钻进入预定取热层而后采用水平钻的方法进行热流取热,这种取热技术一则费工费时,耗费巨大;二则钻孔口径较少,地热水流量有限,因此取热量较少;三则上述取热过程中会污染地下水。而本实用新型将废弃矿井地下空间(包括采空区和井巷工程)整合在一起,将煤矿地下空间打造成一个密闭性良好、空间稳定性极好、空间巨大的地下水库,这个巨型地下水库位于深部地下,在深部地热的热传递作用下变成一个巨型“蓄热池”,通过周围地质构造热量为地下水库中的水进行蓄热,从而为整个煤矿地下空间地热利用系统提供源源不断的热源。此外,由于本实用新型煤矿地下空间的密闭性,因此,在运行过程中不会或者大大减少了对周边地下水产生污染。

33.因此,本实用新型专利提出了一种变废为宝、成本低、工艺简单、热源巨大的煤矿地下空间地热利用系统,以实现废弃煤矿地下空间和地热联合开发和综合利用。

附图说明

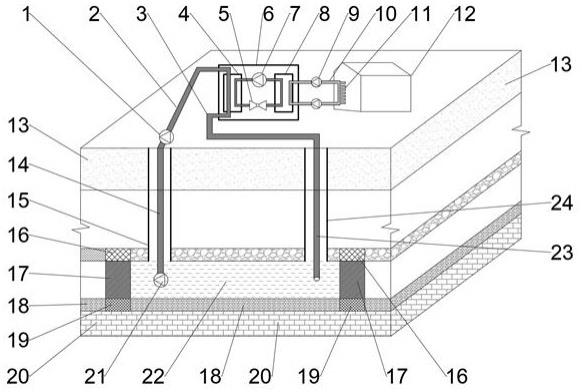

34.图1是本实用新型的结构示意图。

35.图中:1、地热水输水泵;2、地热水输水管;3、地热水尾水输水管;4、蒸发器;5、膨胀阀;6、热交换器;7、压缩机;8、冷凝器;9、供热管道输水泵;10、供热管道;11、用户端;12、用户;13、地表松散层;14、取热井;15、副井;16、注浆封堵的侧顶板;17、防水煤柱;18、底板;19、注浆封堵的侧直接底板;20、底板隔水层;21、煤矿地下空间地下水库抽水泵;22、煤矿地下空间地下水库;23、回灌井;24、主井。

具体实施方式

36.以下将结合附图以及具体实施例,对本实用新型的技术方案进行清楚、完整的描述,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,不能理解为对本实用新型保护范围的限制,该领域的技术熟练人员可以根据下述本实用新型的内容做出一些非本质的改进和调整。在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,本技术使用的技术术语应当为本实用新型所述技术人员所理解的通常意义。

37.如图1所示,本实施方式以某煤矿的地质地层和煤矿开采情况为基础进行改造。该煤矿煤层平缓(最大约6

°

),埋深较大(采深为600-800m),断层不发育,因此,采区工作面并列布置,可以连成一片。由于该煤矿位于平原城镇带,“三下”压煤严重,因此,开采方式为充填开采,充填物为高水材料及超高水材料。该矿主井净直径5.5m,井筒深度666m;副井净直径7.0m,井筒深度690m,地下水径流方向为从主井方向流向副井方向。此外,该煤矿所处地块属于地热异常区,地温梯度在3℃/100m以上,矿井地下空间的地温在24.3-41.9℃。

38.其中,煤矿地下空间水库22由煤矿地下空间改造而成。本实施方式中,本实用新型提出将所有井下的采空区、井巷工程、上下山等地下空间整合在一起,组成一个巨大地下空间。在这个巨大地下空间四周预留防水煤柱,对整个采区的防水煤柱和隔水底板岩层(也叫底板隔水岩层,底板隔水岩层是由隔水岩形成的隔水底板岩层)进行全面注浆加固,形成注浆加固的防水煤柱17、注浆加固的隔水底板层20;在防水煤柱上方顶板处进行注浆封堵,制造出一个注浆封堵的侧顶板16,在防水煤柱17下方直接底板处进行注浆封堵,制造出一个

注浆封堵的侧直接底板19。通过注浆加固的隔水底板层20、注浆加固的防水煤柱17、防水煤柱17上方的注浆封堵的侧顶板16和防水煤柱17下方的注浆封堵的侧直接底板19,可以共同圈出一个巨型地下空间区域。

39.此外,由于该矿采用高水材料和超高水材料充填开采,超高水材料的含水率高达90%以上,且内部水分多为结合水和自由水,相当于整个采空区被高水材料充填之后内部仍存在大量自由水,因此,该地下空间的容水量大大提高。此外,由于,该煤矿地下空间的地热较为明显,通过注浆封堵处理后的围岩导热性良好,因此煤矿地下空间水库22位于深部地下,在深部地热的热传递作用下变成一个巨型“蓄热池”,通过周围地质构造热量为地下水库中的水进行蓄热,从而为整个煤矿地下空间地热利用系统提供源源不断的热源。综上,本实用新型提出的煤矿地下空间水库22具有密闭性良好、空间稳定性极好、储水空间巨大、热源质量高、热源巨大等特点。

40.该矿设置有主井和副井。

41.其中,在副井15中铺设无缝钢管形成抽水取热井管道14,将抽水取热井管道14固定在副井15侧壁上,抽水取热井管道14底部设置有煤矿地下空间地下水库抽水泵21。

42.其中,在主井24中铺设回灌井管道23,回灌井管道23固定在主井24侧壁上,回灌井管道23采用重力自流模式将地热尾水回灌进入煤矿地下空间水库22。

43.由于煤矿地下空间地下水径流方向为从主井24方向流向副井15方向,因此,将主井24内设置回灌井管道23,回灌进入煤矿地下空间水库22地热尾水可以在重力作用自行流向抽水取热井管道14方向,并在运移过程通过地热作用完成蓄热。

44.本技术中的地热水输送管线包括设置在副井15内的抽水取热井管道14,抽水取热井管道14的下端设有抽水泵21,抽水取热井管道14上端通过地面地热水输送管线ⅰ—地热水输水管2连接换热器7,地热水输水管2上设有地热水输水泵1,降温后的地热水通过地面地热水输送管线ⅱ—地热水尾水输水管2连接设置在主井24内的回灌井管道23,当动力不足时,地热水尾水输水管2上设有地热水尾水输水管加压泵。

45.其中,热交换器6热交换器7采用地源热泵技术(hp)中常用的热交换器,为常规技术。可以为中国专利cn200520040921.7所提供的地源热泵,包括蒸发器4、冷凝器8、压缩机7、膨胀阀5、管道等部分。

46.其中,供热管网包括供热管道输水泵9和供热管道10。

47.其中,用户端是指用于居民室内供暖需求的采暖系统,包括用户端11和用户12等部分,其中用户端包括屋内地暖、暖气片等等散热设备、供热管道及附件等组成部分,为现有常规技术。

48.因此,本实用新型专利提出将废弃煤矿地下空间改造成地热开发系统的技术方案,提供一种变废为宝、成本低、工艺简单、热源巨大的煤矿地下空间地热利用系统,以实现废弃煤矿地下空间和地热联合开发和综合利用。

49.以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,而不是全部的实施方式,本实用新型的保护范围并不局限于此,以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护

范围之内。应当指出,对于本领域的及任何熟悉本技术领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型整体构思和本实用新型的原理的精神的前提下,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,及作出的若干改变和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1