换热管及换热器的制作方法

1.本实用新型涉及换热设备技术领域,更具体的说,它涉及一种换热管及换热器。

背景技术:

2.高效换热管被普遍应用于各类换热器中,其换热性能的高低直接影响了换热机组的能效、尺寸和成本,在如今“节能减排”、“双碳要求”下,提高换热管的性能就显得尤为重要。换热管为间壁式换热元件,一般管内流动一种流体,通过管壁与管外另一种流体换热。因此,为强化换热,通常在管内增设内齿来降低管内传热热阻。常规的内齿结构为截面为梯形或三角形的连续螺纹线结构,虽然它们能够增加管内传热面积、增强管内流体扰动,但是对于破坏边界层能力有限,而且会增大管内流动阻力、增大压损。同时,对于粘度大、雷诺数低的流体(如:乙二醇等),单纯靠其增强换热的能力有限。最终造成换热管的换热效率低的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型公开了一种换热管及换热器,解决了现有技术中连续螺纹线结构对流体的流动阻力过大而造成压损过大、以及换热效率提升有限的问题。

4.本实用新型公开了一种换热管,包括管体和至少两条螺旋扰流结构,相邻的两条所述螺旋扰流结构之间形成流体流道,所述螺旋扰流结构包括多个呈螺旋状分布的扰流齿,且在同一所述螺旋扰流结构上,相邻两个所述扰流齿之间具有间距,所述间距与相邻两个所述流体流道连通。

5.在相邻的两条所述螺旋扰流结构中,一条所述螺旋扰流结构中的所述间距朝向另一条所述螺旋扰流结构中的所述扰流齿的侧面。

6.所述扰流齿上开设有过流槽,所述过流槽与相邻两个所述流体流道连通。

7.所述过流槽的截面为三角形,且所述三角形的顶角β的角度范围为5

°

至90

°

;和/或,所述过流槽的深度h3的数值范围为0.05mm至0.5mm。

8.所述间距的宽度a的数值范围为0.2mm至4mm。

9.所述扰流齿的截面为三角形,沿所述螺旋扰流结构的螺旋线方向,所述扰流齿的高度逐渐增大或逐渐减小。

10.所述螺旋扰流结构包括第一螺旋结构和第二螺旋结构,所述第一螺旋结构和所述第二螺旋结构间隔设置于所述管体的内表面上,相邻的所述第一螺旋结构和所述第二螺旋结构之间形成所述流体流道,且沿相同的螺旋方向,所述第一螺旋结构内的所述扰流齿的高度逐渐增加,所述第二螺旋结构内的所述扰流齿的高度逐渐减小。

11.所述第一螺旋结构内的所述扰流齿的高度h1的数值范围为0.25mm至0.9mm;和/或,所述第二螺旋结构内的所述扰流齿的高度h2的数值范围为0.15mm至0.8mm。

12.所述扰流齿具有设置于所述管体的内表面上的底面和远离所述底面的侧棱,所述侧棱与所述底面所在平面之间的夹角θ的角度范围为15

°

至75

°

。

13.本实用新型的另一方面提供一种换热器,包括上述的换热管。

14.本实用新型的换热管及换热器,通过在扰流齿之间设置间距,在保证管内传热面积的前提下,能够使部分流体能够通过间距进行窜流而发生二次扰流,有效的增强管体内部的紊流程度,而且利用间距将扰流齿上形成尖锐部,该尖锐部能够刺穿边界层,有效减小流动阻力,提高换热效率。间距朝向扰流齿的侧面,使得间距内流动的流体能够冲刷扰流齿而再次产生扰流,使流体流动发生扰流、扰动、破坏边界层,针对低雷诺数、粘度大的流体尤为有效,而且高度不同的螺旋扰流结构能够进一步的降低流体流动阻力,减小换热管产生的压损。

附图说明

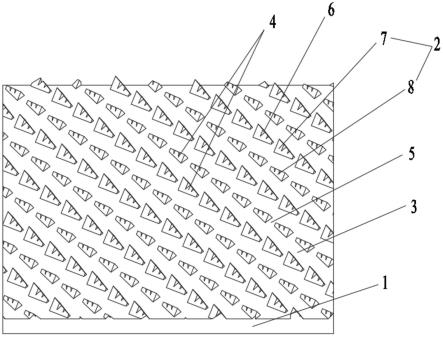

15.图1是本实用新型实施例的换热管的内表面的结构示意图;

16.图2是本实用新型实施例的换热管内流体流动的示意图;

17.图3是本实用新型实施例的换热管的内表面的另一结构示意图;

18.图4是本实用新型实施例的扰流齿的结构示意图;

19.图5是本实用新型实施例的扰流齿的另一结构示意图;

20.图例:1、管体;2、螺旋扰流结构;3、流体流道;4、扰流齿;5、间距;6、过流槽;7、第一螺旋结构;8、第二螺旋结构。

具体实施方式

21.下面结合实施例对本实用新型做进一步说明,但不局限于说明书上的内容。

22.如图1至图5所示,本实用新型提供一种换热管,包括管体1和至少两条螺旋扰流结构2,相邻的两条所述螺旋扰流结构2之间形成流体流道3,所述螺旋扰流结构2包括多个呈螺旋状分布的扰流齿4,且在同一所述螺旋扰流结构2上,相邻两个所述扰流齿4之间具有间距5,所述间距5与相邻两个所述流体流道3连通。在流体进入管体1后,流体会在螺旋扰流结构2的导流作用下沿流体流道3进行流动,同时部分流体会在间距5内产生窜流,从而在相邻的两个流体流道3之间流动,通过在扰流齿4之间设置间距5,在保证管内传热面积的前提下,能够使部分流体能够通过间距5进行窜流而发生二次扰流,有效的增强管体1内部的紊流程度,而且利用间距5将扰流齿4上形成尖锐部,该尖锐部能够刺穿边界层,有效减小流动阻力,提高换热效率。

23.在相邻的两条所述螺旋扰流结构2中,一条所述螺旋扰流结构2中的所述间距5朝向另一条所述螺旋扰流结构2中的所述扰流齿4的侧面。使得间距5内流动的流体能够冲刷扰流齿4而再次产生扰流,使流体流动发生扰流、扰动、破坏边界层,针对低雷诺数、粘度大的流体尤为有效,结合螺旋扰流结构2和间距5产生的二次扰流,实现对流体的三次扰流,有效的提高换热管的换热效率。

24.其中,螺旋扰流结构2的螺旋角α的角度范围为0

°

至80

°

。优选为45

°

。螺旋扰流结构2的数量范围为6条至90条,具体根据管体1的长度及管径大小进行确定。

25.流体流道3的宽度b的数值范围为0.15mm至3mm,也即相邻两个螺旋扰流结构2之间的间距范围为0.15mm至3mm。

26.所述扰流齿4上开设有过流槽6,所述过流槽6与相邻两个所述流体流道3连通。过

流槽6能够增加扰流齿4上的边沿数,从而增加对流体边界层进行刺穿的效果,进一步增加扰流齿4对流体的扰流效果。间距5内流出的流体能够通过过流槽6流经扰流齿4,进一步增加扰流齿4对流体的扰流及边界层破坏的效果。

27.所述过流槽6的截面为三角形,三角形为稳定结构,在流体进行冲刷的过程中保证扰流齿4的结构稳定,从而保证换热管内的扰流效果,其中所述三角形的顶角β的角度范围为5

°

至90

°

。

28.所述过流槽6的深度h3的数值范围为0.05mm至0.5mm。避免过流槽6过深而影响扰流齿4的结构强度,同时也避免过流槽6过浅而无法实现对流体的扰流效果。

29.其中,过流槽6的数量范围为1个至3个,具体根据扰流齿4的长度进行确定。

30.所述间距5的宽度a的数值范围为0.2mm至4mm。间距5过大会使扰流齿4形成的螺旋扰流结构2无法对流体进行可靠扰流,而间距5过小时,流体无法通过间距5进行流动,进而无法利用间距5进行扰流。

31.所述扰流齿4的截面为三角形,沿所述螺旋扰流结构2的螺旋线方向,所述扰流齿4的高度逐渐增大或逐渐减小。通过高度的变化,使得扰流齿4能够对不同位置的流体进行扰流,使边界层得到全方位破坏、粉碎,进而增加扰流齿4的扰流效果,使管内换热得到充分提高。

32.优选的,所述扰流齿4的截面为等腰三角形,使得流体由管体1的任意一个端部进入均能够得到良好的扰流换热效果。

33.所述螺旋扰流结构2包括第一螺旋结构7和第二螺旋结构8,所述第一螺旋结构7和所述第二螺旋结构8间隔设置于所述管体1的内表面上,相邻的所述第一螺旋结构7和所述第二螺旋结构8之间形成所述流体流道3,且沿相同的螺旋方向,所述第一螺旋结构7内的所述扰流齿4的高度逐渐增加,所述第二螺旋结构8内的所述扰流齿4的高度逐渐减小。也即在第一螺旋结构7内的扰流齿4的排布方向与第二螺旋结构8内的扰流齿4的排布方向相反,在经过第一螺旋结构7内的扰流齿4和第二螺旋结构8内的扰流齿4时,流体会随着高度的变化而上下起伏、波动、窜流和碰撞,形成多维度、全流场的流动,可使整个管体1内流体的流动线路产生全方位的扰动,大大提高流体的紊流程度,使流体的边界层得到全方位破坏、粉碎,使管内换热得到充分提高。

34.具体的,所述第一螺旋结构7内的所述扰流齿4的高度h1的数值范围为0.25mm至0.9mm。

35.具体的,所述第二螺旋结构8内的所述扰流齿4的高度h2的数值范围为0.15mm至0.8mm。

36.所述扰流齿4具有设置于所述管体1的内表面上的底面和远离所述底面的侧棱,所述侧棱与所述底面所在平面之间的夹角θ的角度范围为15

°

至75

°

。通过调节夹角θ调节扰流齿4两端之间的高度差,从而调节扰流齿4对流体的扰流效果。同时能够控制形成间距5的两个侧面的高度,进而控制间距5的形状,增加间距5对流体的扰流效果。

37.本实用新型的另一方面提供一种换热器,包括上述的换热管。

38.显然,本实用新型的上述实施方式仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无法对所有的实施方式予以穷

举。凡是属于本实用新型的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之列。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1