一种提高热水输出率的热水器的制作方法

本发明涉及电热水器,具体而言,涉及一种提高热水输出率的热水器。

背景技术:

1、电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器。是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。电热水器按加热功率大小可分为储水式(又称容积式或储热式)、即热式、速热式(又称半储水式)三种。

2、电热水器经过十余年的发展,热水器的技术不断进步,行业先后有防电墙、防电闸、3d速热、变频增容等革新性产品出现,电热水器在安全、节能、加热速度、出水量等方面不断改进,市场销售历年持续增长。随着近几年生活水平的提高,人们对用水量的需求越来越大。

3、对于储水式电热水器或者半储水式电热水器而言,现有电热水器内胆进出水管接头均采用相同尺寸设计,如均采用1/2英寸管螺纹管接头或均采用3/4英寸管螺纹管接头,虽然具有可以统一对外接口从而提高适配性的优点,但是由于与进出水管接头相配合的进出水管组件的直径也基本相同。导致出水流速和进水流速基本相同,不能有效限制进水管流速和进水管出水口的水压力,容易形成层间湍流,造成热水器内胆冷热水快速混合,降低热水器的热水输出率。

技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术中存在热水器出水流速和进水流速基本相同,不能有效限制进水管流速和进水管出水口的水压力,容易形成层间湍流,造成热水器内胆冷热水快速混合,降低热水器的热水输出率的技术问题之一。

2、为此,本发明提供了一种提高热水输出率的热水器。

3、本发明提供了一种提高热水输出率的热水器,包括分别与内胆连通的进水管组件和出水管组件,冷水进水通过进水管组件进入内胆,内胆内水流通过出水管组件输出至热水器外部,所述进水管组件的管径大于出水管组件的管径,所述进水管组件内部形成一缓冲空间,所述出水管组件内部形成一限流空间;热水器为输出状态时,所述进水管组件与出水管组件的流量相同且进水管组件内水流的流速小于出水管组件内水流的流速。

4、本发明提出的一种提高热水输出率的热水器,热水器外接有用于输送冷水进水的进水管以及输送热水出水的出水管,对于热水器而言,其整个系统的压强一定,即内胆内部压强恒定;开启热水器出水时,进水管组件向内胆输入水流,内胆的水流经出水管组件流出至花洒或其他外接设备,则热水器的输出量,两者的流量相同,即输入至内胆的水量和流出内胆的水量相同;热水器出水流量与出水管组件的管径相关,采用管径较小的出水管组件,则可以降低进水流量,即出水截面积越小进水流量越小,在水压一定的前提下限制出水量在最佳范围,一般花洒的出水量在5-8升/分钟,出水管组件将系统流量在标准水压下限制在8-10升/分钟为较佳方案;相同流量下,采用管径较大的进水管组件,在缓冲空间的作用下进水管组件内水流流速较低,可以明显抑制内胆内湍流形成;大管径进水管组件和小管径出水管组件相互配合,即可降低进水流量也可以降低进水管组件内流速,避免水流从进水管组件的缓冲空间进入内胆时形成湍流,从而有效提升热水输出效率。

5、作为示例,进水管组件的管径在16-22mm之间,出水管组件的管径在6-14mm之间。其中,进水管组件的管径在18-20mm之间、出水管组件的管径在10-12mm之间为最佳,在实际应用中,该种热水器可提升热水输出率约10%左右。

6、根据本发明上述技术方案的一种提高热水输出率的热水器,还可以具有以下附加技术特征:

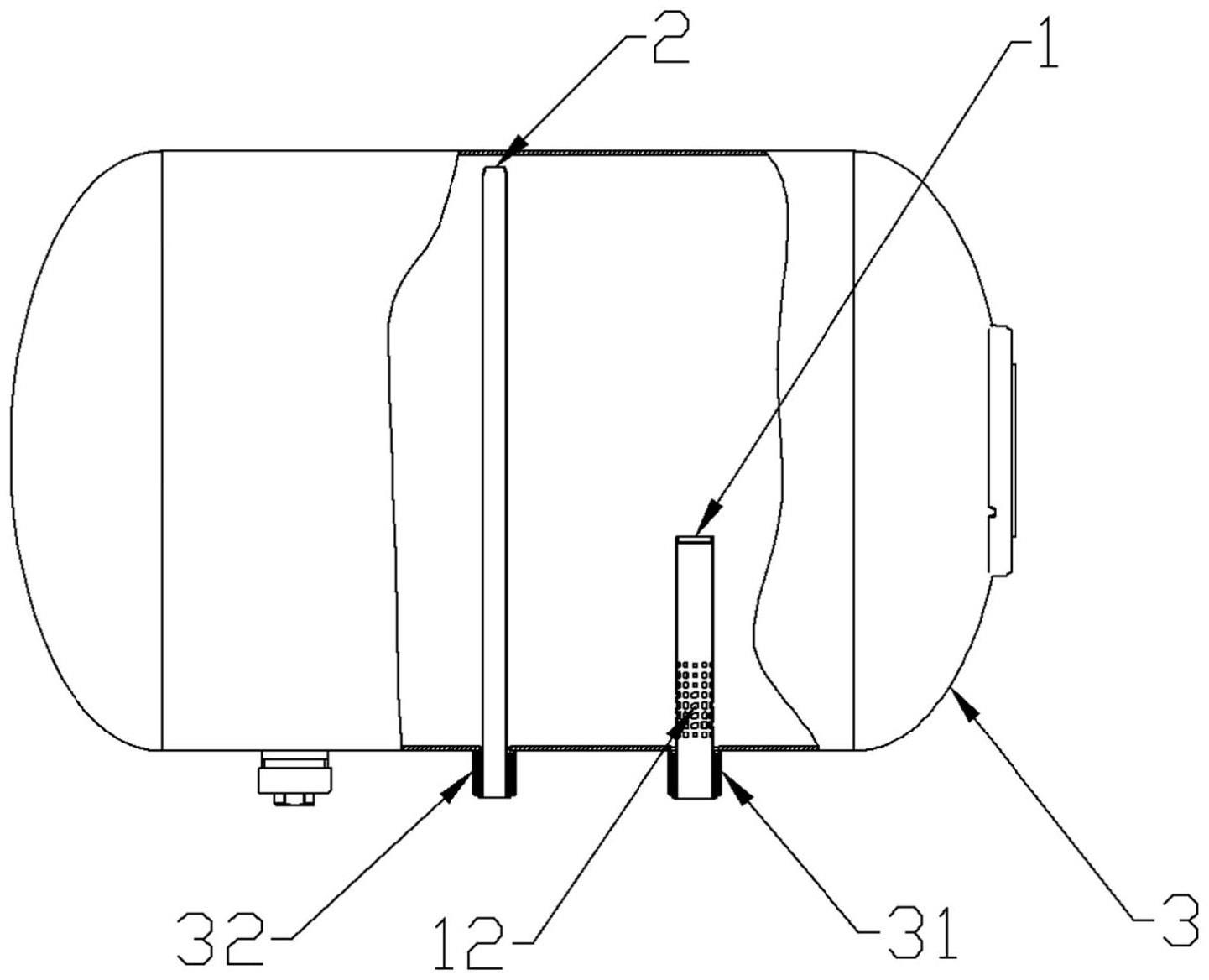

7、在上述技术方案中,还包括分别与内胆连通的第一接头和第二接头,所述进水管组件穿过第一接头伸入内胆,所述出水管组件穿过第二接头伸入内胆。

8、在该技术方案中,第一接头和第二接头与内胆的壁面相连,既可与内胆一体成型,也可以与内胆采用焊接、粘接、螺纹连接等组合连接方式;第一接头用于提供进水管组件伸入内胆的通道,第一接头的口径可以大于或略大于进水管组件的管径;第二接头用于提供出水管组件伸入内胆的通道,第二接头的口径可以大于或略大于出水管组件的管径。

9、在上述技术方案中,所述第一接头的口径与进水管组件的管径匹配;所述第二接头的口径与出水管组件的管径匹配,所述第一接头的口径大于第二接头的口径。

10、在该技术方案中,为保证整个内胆的密封性,以及降低加工难度和成本,使第一接头的口径与进水管组件的管径匹配,即第一接头的内径等于或略大于进水管组件的外径;使第二接头的口径与出水管组件的管径匹配,即第二接头的内径等于或略大于出水管组件的外径。

11、在上述技术方案中,还包括第一转接组件和第二转接组件,所述第一转接组件具有第一端和第二端,所述第一转接组件的第一端与第一接头匹配连接,所述第一转接组件的第二端与进水管匹配连接;所述第二转接组件具有第一端和第二端,所述第二转接组件的第一端与第二接头匹配连接,所述第二转接组件的第二端与出水管匹配连接。

12、在该技术方案中,第一转接组件用于使进水管组件与进水管连通,其中,第一转接组件的第一端与第一接头可以采用螺纹连接、卡接、过盈配合等连接方式,两者的尺寸匹配;具体地,给出第一转接组件的第一端与第一接头螺纹连接的一种方式,所述第一转接组件的第一端设有内螺纹,所述第一接头的端部设有外螺纹,所述第一转接组件的第一端与第一接头螺纹连接;第一转接组件的第二端与进水管可以采用螺纹连接、卡接、过盈配合等连接方式,两者的尺寸匹配;具体地,给出第一转接组件的第二端与进水管螺纹连接的一种方式,所述第一转接组件的第二端设有外螺纹或内螺纹,所述第一转接组件的第二端与进水管端部的转接头螺纹连接。

13、第二转接组件用于使出水管组件与出水管连通,其中,第二转接组件的第一端与第二接头可以采用螺纹连接、卡接、过盈配合等连接方式,两者的尺寸匹配;具体地,给出第二转接组件的第一端与第二接头螺纹连接的一种方式,所述第二转接组件的第一端设有内螺纹,所述第二接头的端部设有外螺纹,所述第二转接组件的第一端与第二接头螺纹连接;第二转接组件的第二端与出水管可以采用螺纹连接、卡接、过盈配合等连接方式,两者的尺寸匹配;具体地,给出第二转接组件的第二端与出水管螺纹连接的一种方式,所述第二转接组件的第二端设有外螺纹或内螺纹,所述第一转接组件的第二端与出水管端部的转接头螺纹连接。

14、更为具体地,所述第一转接组件的第二端与第二转接组件的第二端的形状尺寸相同,即管径较大的进水管组件以及管径较小的出水管组件分别通过第一转接组件和第二转接组件转接后,可与同一尺寸的进水管和出水管连通,一般家庭中进水管和出水管均为统一接口,相较于更换布管较长的进水管和出水管,采用第一转接组件和第二转接组件即可实现转接,更加方便,适配度更高。

15、作为示例,由于市面上第一接头的通用尺寸有g1/2英寸和g3/4英寸,考虑到零件通用性,本方案中,采用g3/4英寸的第一接头,进水管组件与g3/4英寸的第一接头匹配,第一转接组件的第一端可螺接g3/4英寸的第一接头,第一转接组件的第二端可螺接g1/2英寸的进水管;以及,采用g1/2英寸的第二接头,出水管组件与g1/2英寸的第二接头匹配,第二转接组件的第一端可螺接g1/2英寸的第二接头,第二转接组件的第二端可螺接g1/2英寸的出水管。

16、在上述任一技术方案中,所述第一转接组件的第一端和/或第二转接组件的第一端采用与内胆材质物理特性相同的金属材质;和/或,所述第一转接组件的第二端和/或第二转接组件的第二端采用耐腐蚀材质。

17、在该技术方案中,所述第一转接组件的第一端和第二转接组件的第一端可采用与内胆相近的金属材质,如低碳钢等,可以减少转接组件与内胆间的电化学腐蚀;所述第一转接组件的第二端和第二转接组件的第二端可采用耐腐蚀材料,如铜、不锈钢等,提升对外界的抗腐蚀能力。

18、在上述任一技术方案中,所述第一转接组件和第二转接组件采用阻尼管防电墙结构。

19、在该技术方案中,阻尼管防电墙结构可以为现有防电墙结构的任一种,如申请号为202220193553.3一种防电墙及热水器中所公开的防电墙结构,用于提供防漏电效果,其中,第一转接组件和第二转接组件均包括阻尼管,阻尼管与进水管或出水管连通并伸入进水管组件或出水管组件。

20、在上述任一技术方案中,所述进水管组件设有若干个沿进水管组件周向布置的出水口,若干圈出水口沿进水管组件的轴向层叠布置。

21、在该技术方案中,由于采用了管径较大的进水管组件,则进水管组件上可以排布更多列以及更多行的出水口,确保进水管组件的管径能够满足排布8圈以上出水口,每圈出水口的出水口数量不少于12个,且出水口的口径沿出水口布置区域中间朝向进水管组件两端的方向呈递减趋势,口径最大的一圈出水口的口径需要达到3.8mm(位于出水口布置区域中部),最上一圈出水口的口径最小为2.4mm,最下一圈出水口的口径可以为3.0mm;具体地,进水管组件管径为ф18mm-ф20mm时,最上一圈出水口口径为ф2.4mm,以0.2mm的增幅递增,第七圈出水口的口径则为ф3.8mm,第11圈出水口的口径即为3.0mm,并且可继续向下排列更多圈出水口;出水口的圈数越多,出水口口径越多,形成的层流效果越好,进一步抑制系统湍流形成,相较于以往的热水器,整个热水器的热水输出率可以提升到95%左右。

22、综上所述,由于采用了上述技术特征,本发明的有益效果是:

23、采用管径较大的进水管组件和管径较小的出水管组件,在保证标准进水压力下热水出水10升/分钟的流量,根据流体力学整个系统压强一样,流量相同的特点,利用进出水管组件的管径差,有效降低进水管组件出水口输出水流的流速和压力,抑制出水口附近流速场的湍流形成条件,尽可能在整个系统形成层流对流,显著提升整个热水器的热水输出率。热水器的内外整体抗腐蚀能力可以明显提升,同时降低系统成本。

24、本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!